Die christliche Mythentheorie von J.R.R. Tolkien als Radiobeitrag – Evangelium & Fantasy

BLOG: Natur des Glaubens

In den vergangenen Wochen konnte ich Blogposts zur Monomythos-Theorie von Joseph Campbell und zur Westeros-Welt von George R. R. Martin einstellen. Denn auch mit diesen hatte ich mich – nach einer Sendung zu Charles Darwin – auf eine Produktion für die katholische Hörfunkarbeit beim Deutschlandradio zum 125. Geburtstag von J.R.R. Tolkien vorbereitet. Darin wollte ich einmal die interessante und leider wenig bekannte, christlich fundierte Märchen- und Mythentheorie des fantastischen Weltenschöpfers darstellen. Es war mir eine Ehre, diese Folge in Stuttgart mit Hede Beck und dem Theologen und Diplom-Sprecher Rudolf Guckelsberger (Stimme Tolkien) produzieren zu dürfen, die am 22.1. beim Deutschlandfunk erstmals ausgestrahlt wurde. Ein Hörer schrieb sogar in einer bemerkenswerten Rückmeldung, die Sendung – vor allem der Schluss – habe ihn “aus einer Sinnkrise befreit”.

Ihnen viel Freude beim Hören oder Lesen des Stückes!

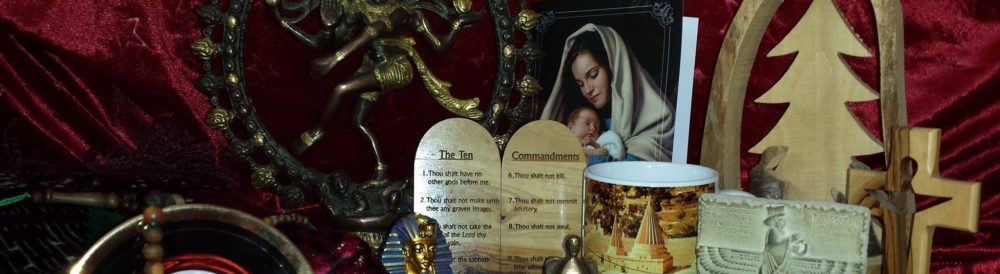

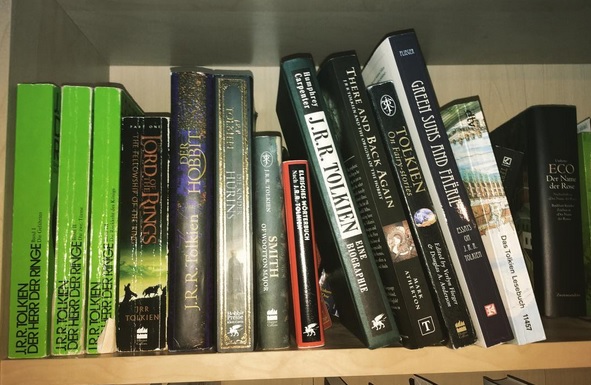

Ein Foto mit einigen Wegen von und zu Tolkien. Foto: Michael Blume

Ein Foto mit einigen Wegen von und zu Tolkien. Foto: Michael Blume

Autor:

Vor 100 Jahren überlebte ein britischer Unterleutnant den ersten Weltkrieg. Kurz nach seinem 25. Geburtstag nahm John Ronald Reuel Tolkien ein einfaches Notizbuch und schrieb mit blauer Tinte auf den Deckel: „The Book of Lost Tales“ – Das Buch der verschollenen Geschichten. Aus dieser ersten Sammlung fantastisch-mythologischer Erzählungen erwuchs über Jahrzehnte hinweg das „Silmarillion“, „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ – das einflussreichste Fantasy-Werk des 20. Jahrhunderts.

Um ein Haar wäre all das nicht entstanden. Tolkien war als Nachrichtenmelder in den Schützengräben der Schlacht an der Somme gewesen und hatte die Schrecken des Hunderttausendfachen Todes durch Maschinengewehre, Artillerie, die ersten Panzer und Chemiewaffen erfahren. Zwei seiner engsten Freunde, mit denen er während des Studiums einen vierköpfigen Club für Sprachen, Mythologie und Poesie gegründet hatte, waren gefallen.

Die Welt, die in seinem Kopf entstand, benannte Tolkien nach einem Namen aus einem altenglischen, christlichen Gedicht „Midgard“ – Mittelerde. Namen hatten für Tolkien immer schon eine besondere Bedeutung. So führte er seinen eigenen Nachnamen – ausgehend von der Familientradition – auf den Mut seiner deutschen Vorfahren zurück, die „Tollkühn“ geheißen hätten. In seinem Buch „Ainulindale“, einem der ältesten Texte, entfaltete er seinen Schöpfungsmythos:

Sprecher Tolkien:

„Als sie nun die tiefste Leere erreicht hatten, erschauten sie dort, wo zuvor ein Nichts gewesen war, außerordentliche Schönheit und Wunder; aber Illuvatar sprach:

>Sehet nun euren Gesang und Eure Musik! So wie ihr aus meinem Willen gespielt habt, ebenso nahm Eure Musik Gestalt an. Schaut! Eben jetzt entfaltet sich die Welt, und ihre Geschichte nimmt ihren Lauf wie mein Thema in euren Händen. Jeder von euch soll in diesem meinem Plan die Ausschmückungen und Verschönerungen eingeschlossen finden, die er selber ersonnen hat; und sogar Melko wird all die heimlichen Gedanken seines Herzens entdecken, die nicht im Einklang stehen mit den meinen, und er wird erkennen, dass sie nur ein Teil des Ganzen und dessen Ruhm untertan sind.“

Autor:

Schon 1911, in den glücklichen Jahren vor dem Krieg, hatte der junge Tolkien mit einer Reisegruppe zu Fuß die Schweiz erwandert – die Inspiration für die späteren Bergwege der Hobbits, fiktive, 60 bis 120 cm große menschenähnliche Wesen. Doch auch in diese glücklichen Erinnerungen mischte sich der Schrecken des Krieges – der Hobbit Frodo würde sein Ziel nur dank der Hilfe seines Gärtners und Freundes Sam erreichen…

Sprecher Tolkien:

„Mein >Sam Gamdschie< ist in der Tat ein Bild des englischen Soldaten, der Gemeinen und Burschen, wie ich sie im Krieg von 1914 kennengelernt und als mir selbst so hoch überlegen erkannt habe.“

Autor:

„Märchen“ waren für Tolkien keine lächerliche Nebensache, sondern das Thema seines Lebens als Forscher und Autor. 1939 hielt er – bereits vierfacher Vater und Professor für Angelsächsisch in Oxford – den bedeutendsten Vortrag seines Lebens „On Fairy Stories“ – über Märchen.

Darin argumentiert Tolkien, dass Märchen keinesfalls nur für Kinder seien – und auch nicht nur zur Erholung dienten, zur kleinen Ausflucht aus der Welt oder zum Trost. Das fantastische Erzählen sei – wenn es gut gemacht sei – viel mehr. Denn in den Fähigkeiten des Menschen, in sich glaubwürdige, fantastische Welten zu schaffen, erweise sich der Mensch als „Sub-Kreator“ – als Geschöpf Gottes, das wiederum selbst schöpfen kann.

Sprecher Tolkien:

„Fantasie bleibt ein Menschenrecht: Wir schaffen nach unserem Maß und in unserer Form der Ableitung, weil wir geschaffen sind: und nicht nur geschaffen, sondern geschaffen nach dem Bilde und nach der Art eines Schöpfers.“

Autor:

Hier finden wir das Geheimnis von Tolkiens Erfolg: Er schuf eine mehrschichtige Welt mit eigenen Sprachen und Landkarten, mit einer tiefen Mythologie und voller Namen. Diese geschaffene, „sekundäre Welt“ ist in sich glaubwürdig und zielt in Tolkiens Worten nicht auf „Magie“ und „Manipulation“, sondern auf „Kunst“ und „Verzauberung“. Gute Mythen und Märchen seien eben keine „Lügen“, sondern könnten in sich „wahr“ sein

Sprecher Tolkien:

„Fantasie ist eine natürliche, menschliche Tätigkeit. Sie zerstört oder beleidigt sicher nicht Vernunft; und sie schwächt weder den Appetit, noch verdunkelt sie die Wahrnehmung von wissenschaftlicher Erkenntnis. Im Gegenteil. Umso schärfer und klarer die Vernunft ist, umso bessere Fantasie wird sie hervorbringen. Wenn die Menschen jemals in einem Zustand wären, in dem sie Wahrheit (Fakten oder Beweise) nicht wollen oder wahrnehmen würden, dann würde Fantasie leiden, bis sie geheilt werden würden. […]

Wenn Menschen nicht wirklich zwischen Fröschen und Menschen unterscheiden könnten, dann wären Märchen über Froschkönige nicht erstanden.“

Autor:

Heute spielen alle großen und viele kleine Fantasygeschichten in komplex ausgearbeiteten Welten, die von ihren Autoren und Fans bis in Details hinein erforscht und immer weiter ausgebaut werden: Denken wir beispielsweise an Narnia, an Westeros von „Game of Thrones“, an Faerun von „Dungeons & Dragons“, an Aventurien des „Schwarzen Auges“, an Krynn der „Drachenlanze“. Oder auch an das von Millionen Spielern bevölkerte Mehrwelten-Universum der „World of Warcraft“, aber auch an das Space Fantasy-Universum von „Star Wars“ und Harry Potters Zauberschule Hogwarts. Alle diese und Abertausende weitere „sekundäre Schöpfungen“ der Fantasie sind in Anlage und Ausführung Kinder und Enkel von Tolkiens Mittelerde. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen so viel Zeit in „sekundären Welten“ verbracht wie am Beginn des 21. Jahrhunderts.

Sprecher Tolkien:

„Menschen haben nicht nur Elben hervorgebracht, sondern auch imaginäre Götter; und diese angebetet, sogar jene angebetet, die durch die eigene Bosheit ihrer Autoren deformiert worden waren. Aber sie haben auch falsche Götter aus anderen Materialen geformt: ihren Meinungen, ihren Fahnen, ihren Finanzen; sogar ihre Wissenschaften und ihre sozialen und wirtschaftlichen Theorien haben Menschenopfer gefordert.“

Autor:

Die Qualität gelungener Fantasy sah Tolkien einerseits in der inneren Glaubwürdigkeit der „sekundären Schöpfung“ und andererseits in den guten Gefühlen, die die fantastischen Geschichten hervorriefen. Das entscheidende Kriterium war für ihn dabei die aus dem Altgriechischen so benannte „Eukatastrophe“, der überraschende Triumph des Guten über das vermeintlich übermächtige Böse.

In unüberbietbar perfekter und wahrer Weise fand der gläubige katholische Christ Tolkien die Eukatastrophe in den Evangelien verwirklicht.

Sprecher Tolkien:

„Die Evangelien enthalten ein Märchen, oder eine Geschichte einer größeren Art, die die gesamte Essenz von Märchen umfasst. Sie enthalten viele Wunder – insbesondere künstlerischer, schöner und bewegender Art: sind ‚mythisch‘ in ihrer perfekten, in sich enthaltenen Bedeutung; und zu den Wundern gehört die größte überhaupt vorstellbare Eukatastrophe. Aber diese Erzählung hat die Geschichte der primären Welt betreten; Sehnsucht und Ziel der Sub-Kreation wurden zur Erfüllung der Schöpfung erhoben.“

Autor:

Wem dieser Gedanke komisch oder gewagt vorkommt, sei daran erinnert, dass wir eine solche Verbindung von göttlicher Botschaft und Märchen auch noch im Deutschen bewahrt haben: Im berühmten Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ wird die Botschaft von der Geburt Christi durch den Engel als „gute, neue Mär“ überbracht. Die große „Mär“ stand dem kleinen „Mär-chen“ gegenüber. Zwischen den Sphären der großen, religiösen Mythen und der unterhaltsamen, aber auch lehrreichen Erzählgeschichten wurde eine Verbindung gesehen.

Tolkien akzeptierte sowohl die biologische wie die kulturelle Evolution des Menschen, doch er sah sie als Teil einer großen, universalen Geschichte, die zur Erlösung in Gott führte. Und so freute er sich, auch in den Geschichten und Mythen der vor- und nichtchristlichen Völker, immer wieder auf Motive zu treffen, die sich dann in der guten Botschaft, im Evangelium, erfüllt hätten.

In gewisser Weise nahm Tolkien damit die 1949, also zehn Jahre später veröffentlichte Studie „Der Heros in tausend Gestalten“ vorweg, mit der Joseph Campbell aufzeigte, dass alle bedeutenden Mythen der Menschheit eine bestimmte „Heldenreise“ beschreiben. Über diesen später so genannten „Monomythos“ – eine Erzählstruktur als Grundlage aller Erzählungen – wird bis heute intensiv diskutiert und geforscht; gerade auch, weil das Internet leichter denn je Vergleiche ermöglicht.

Zu den Freunden, die Tolkien vom Wert der Mythen im Allgemeinen und ihrer tiefen Verbindung zu den Evangelien überzeugte, gehörte sein zuvor religionsskeptischer Kollege Clives Staples Lewis.

Auch aufgrund des Austausches mit Tolkien bekehrte sich der irische Professor für Literaturwissenschaft zum christlichen Glauben zurück und wurde ein überaus erfolgreicher Schriftsteller. Insbesondere über seine späteren „Narnia“-Bücher stritten sich die beiden jedoch heftig: Lewis hatte sie direkt an die Evangelien angelehnt und beispielsweise den Löwen Aslan mit Gott in Jesus Christus identifiziert.

Nach Auffassung von Tolkien sollte aber jede „sekundäre Schöpfung“ für sich selber stehen und kein Mythos das Evangelium kopieren: Der christliche Schöpfergott von Mittelerde, Illuvatar, wird zwar im „Silmarillion“ als Ursprung aller Geschichten geehrt, greift aber selbst nicht in die Handlung vom „Hobbit“ und „Herrn der Ringe“ ein. Lewis‘ Narnia erschien Tolkien dagegen zu wenig ausgearbeitet und die Parallelen zur Bibel waren ihm zu eng und damit zu plump.

Der Streit trübte das spätere Verhältnis der beiden, die Kulturgeschichte gab aber eher Tolkien Recht: Während verborgene, biografische und religiöse Bezüge in großen „sekundären Schöpfungen“ unvermeidbar sind und auch geschätzt und gesucht werden, erwarten die meisten Fans heute doch, dass „ihre“ Mythenwelt nicht nur eine verkleidete Kopie einer anderen ist. Sie soll möglichst kreativ und eigenständig sein. Obwohl Lewis brillant – und viele sagen: besser – als sein älterer Kollege schrieb, wurde Narnia nicht annähernd so erfolgreich und stilbildend wie Mittelerde.

Tolkiens Welt wuchs langsam über Mythen und Sprachen, Ideen, Zeichnungen und Landkarten, die immer wieder umgearbeitet wurden. Von den ersten Entwürfen der „Lost Tales“ von 1917 bis zum Erscheinen des „Hobbit“ dauerte es 20 Jahre! Der „Herr der Ringe“ entstand in weiteren 12 Jahren und erschien erst 1954. Als sich die Buchreihe in den 1960er Jahren über die wachsenden Universitäten zum internationalen Beststeller, ja zum „Kult“, entwickelte, war Professor Tolkien bereits im Ruhestand. Er genoss den Erfolg, die vielen Zuschriften, aber auch den späten Wohlstand, der sich aus den Buchhonoraren ergab. Im März 1972 erhielt er aus den Händen der Queen einen Orden des British Empire und die Universität Oxford verlieh ihm einen Ehrendoktor in Literaturwissenschaft.

Tolkien starb am 2. September 1973 im Alter von einundachtzig Jahren. Die katholische Totenmesse las sein ältester Sohn John, der Priester geworden war. Auf dem gemeinsamen Grabstein des Ehepaares Tolkien ist der Name von Edith Mary durch „Luthien“ ergänzt, jener von John Ronald Reuel Tolkien um „Beren“. So verschränken sich auch an ihrem Grab die Getauften und Gestorbenen mit einem mythischen Liebespaar aus Mittelerde. Jenem Land, das Tolkien selbst ersonnen hat.

Seinen berühmten Vortrag „On Fairy-stories“ hatte Tolkien Jahrzehnte zuvor mit einem Hymnus beschlossen, der auch seine eigene Lebensleistung vorwegnahm:

Sprecher Tolkien:

„Gott ist der Herr, von Engeln, und von Menschen – und von Elfen. Legende und Geschichte haben sich getroffen und vereinigt.

Doch in Gottes Königreich unterdrückt die Präsenz des Größten nicht das Kleine. Der gerettete Mensch ist immer noch Mensch. Geschichte, Fantasie, gehen immer noch weiter und sollen weitergehen. Das Evangelium hat die Legenden nicht aufgehoben; es hat sie geheiligt, besonders das ‚Happy Ending‘. Der Christ hat noch immer zu arbeiten, mit dem Geist wie mit dem Körper, zu leiden, zu hoffen und zu sterben; aber er kann nun wahrnehmen, dass all seine Schwächen und Fähigkeiten nun einen Sinn haben, er gerettet werden kann. Das Geschenk, das ihm überreicht wurde, ist so groß, dass er wohl annehmen darf, durch Fantasie wirklich beitragen zu können zum Schmuck und zur vielfachen Bereicherung der Schöpfung.“

Kurze Rückfrage:

Könnten Sie etwas zur evolutionären Dynamik von Mysterienreligionen machen?

Danke für die Anregung, @EInLeser!

Dürfte ich nachfragen, wen Sie genau mit “Mysterienreligionen” meinen? Jene der Antike oder heutige Gemeinschaften, Gnostiker?

Mit Dank und herzlichen Grüßen!

Ist da ein großer Unterschied in den Dynamiken?

Ja, davon wäre auszugehen. 🙂

Pingback:Seminar für Medien- und Berufsethik am KIT - Karlsruher Institut für Technologie » Natur des Glaubens » SciLogs - Wissenschaftsblogs