Ernährung im Anthropozän – Essen wir die Erde auf?

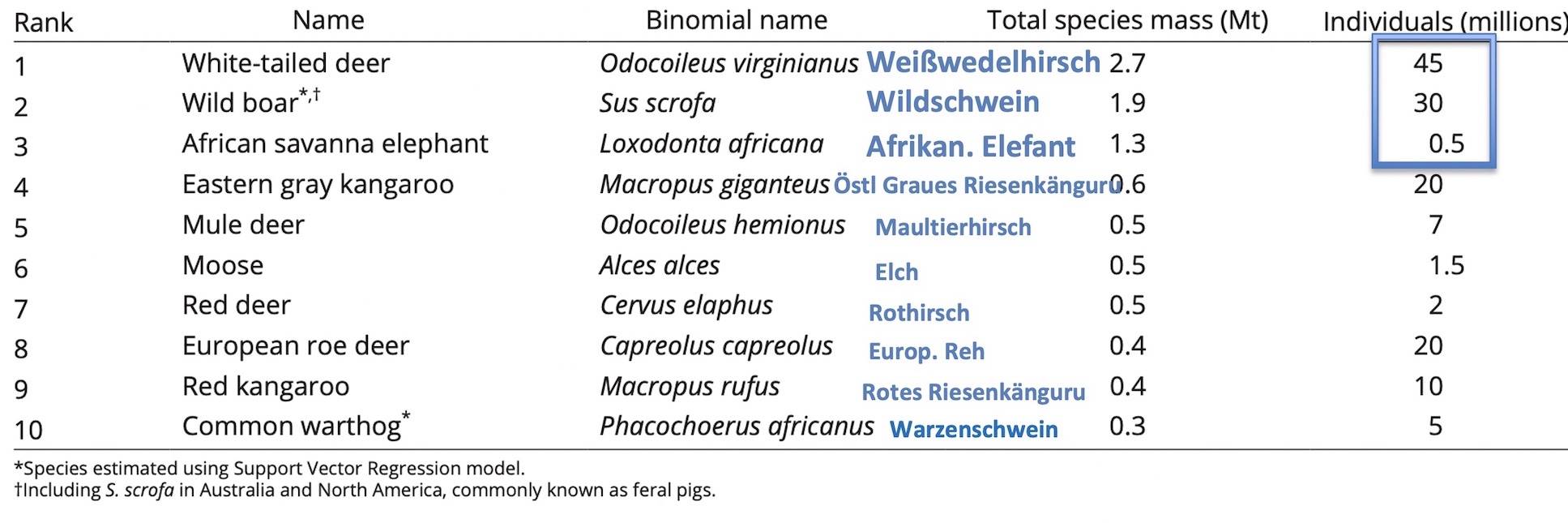

Der enorme Fußabdruck der Menschheit auf die Biosphäre und das gesamte Erdsystem ist mittlerweile global nachweisbar. So sind die eisfreien Regionen der festen Erde schon zu ca. 75% keine Urnatur mehr. Landwirtschaftlich genutzte Flächen haben bei weitem den höchsten Anteil daran1. 96% der (kohlenstoffbasierten) Biomasse aller Säugetiere fallen auf die Menschen (36%) und ihre Nutztiere (60%)2. Die restlichen vier Prozent Wildtiere sind in ihren Populationsgrößen zunehmend stark eingeschränkt (Abb. 1, Tab. 1), was dem Artenverlust als deutliches Warnzeichen vorgeschaltet ist3.

Der enorme Fußabdruck der Menschheit auf die Biosphäre und das gesamte Erdsystem ist mittlerweile global nachweisbar. So sind die eisfreien Regionen der festen Erde schon zu ca. 75% keine Urnatur mehr. Landwirtschaftlich genutzte Flächen haben bei weitem den höchsten Anteil daran1. 96% der (kohlenstoffbasierten) Biomasse aller Säugetiere fallen auf die Menschen (36%) und ihre Nutztiere (60%)2. Die restlichen vier Prozent Wildtiere sind in ihren Populationsgrößen zunehmend stark eingeschränkt (Abb. 1, Tab. 1), was dem Artenverlust als deutliches Warnzeichen vorgeschaltet ist3.

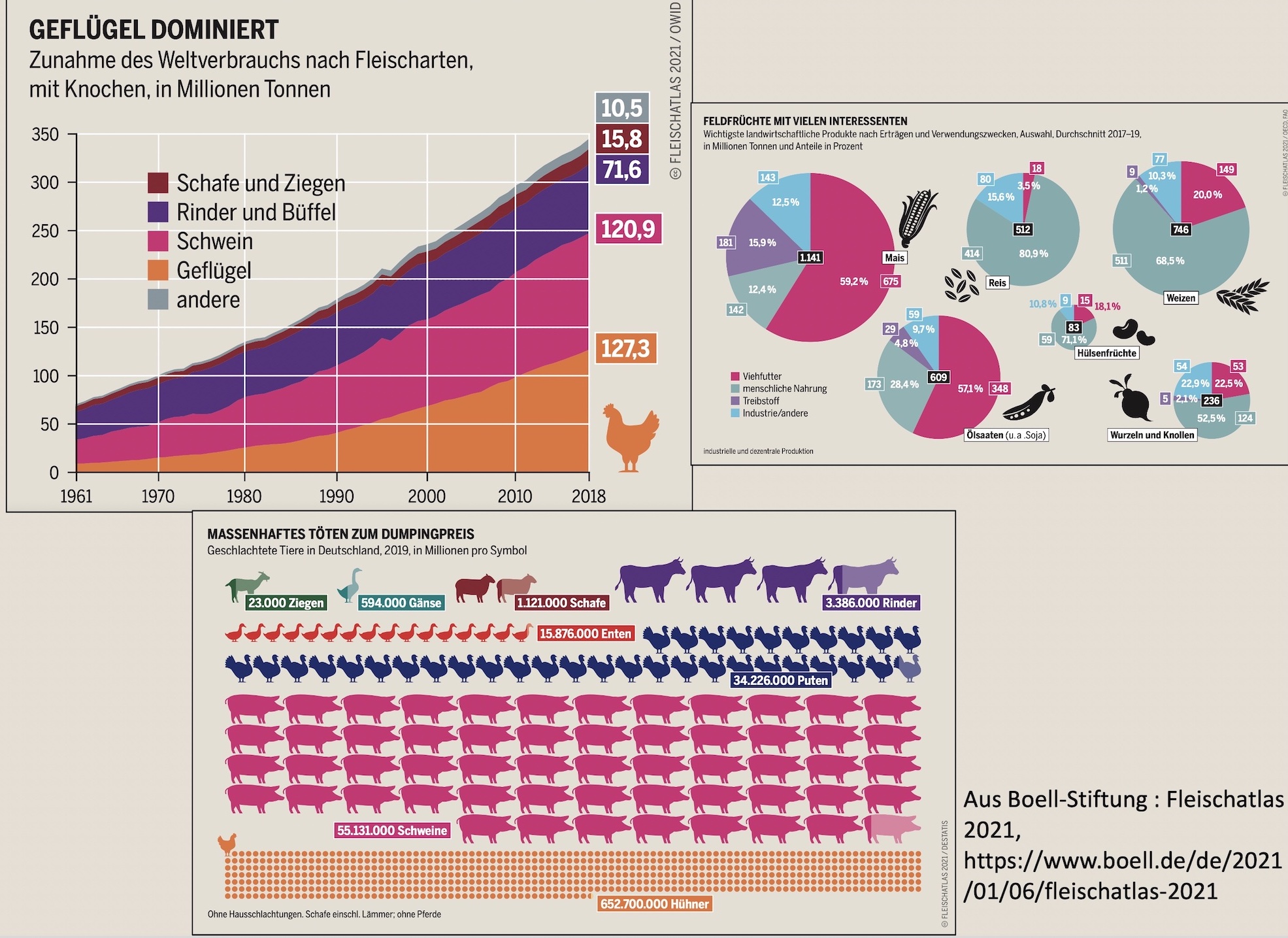

Bei Vögeln produziert unsere Geflügelzucht etwa 70% der (kohlenstoffbasierten) Biomasse aller Vögel2. Auch wenn es starke regionale Unterschiede gibt, nimmt der Fleischkonsum weltweit insgesamt enorm zu4 (Abb.2).

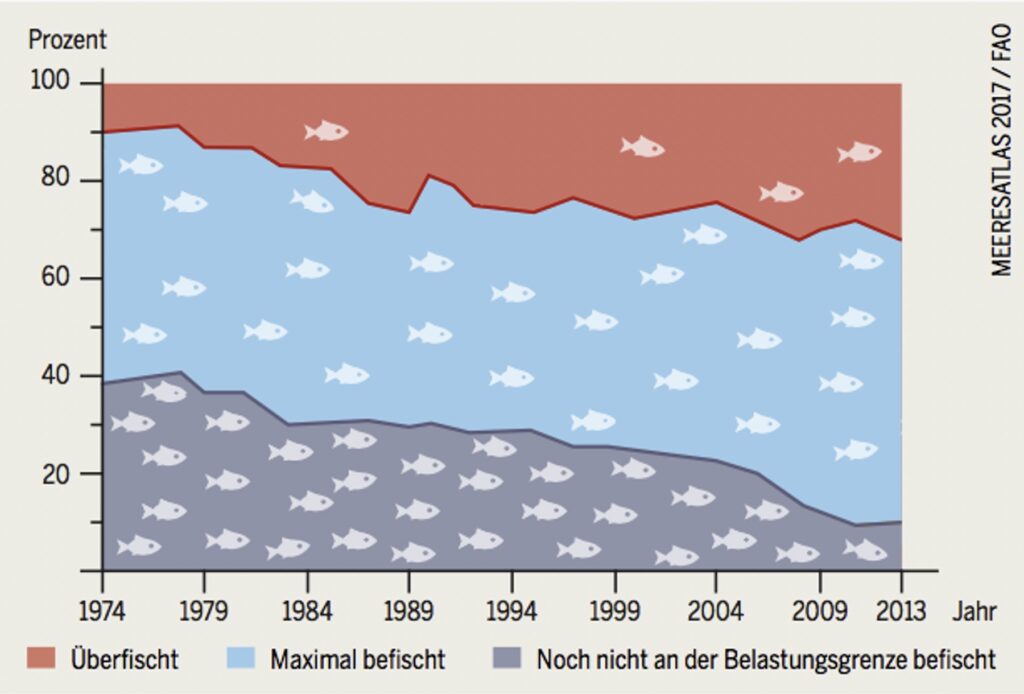

In den Meeren sieht es nicht besser aus. 60-80% der Fischbestände sind bis an die Belastungsgrenze befischt oder überfischt ((Abb. 3). Aquakultur ist vor allem bei den beliebten karnivoren Fischen kein ausreichender Lösungsweg gegen die weltweite Überfischung, da bis zu 5 kg Fische verfüttert werden müssen, um 1 kg Edelfisch zu gewinnen5.

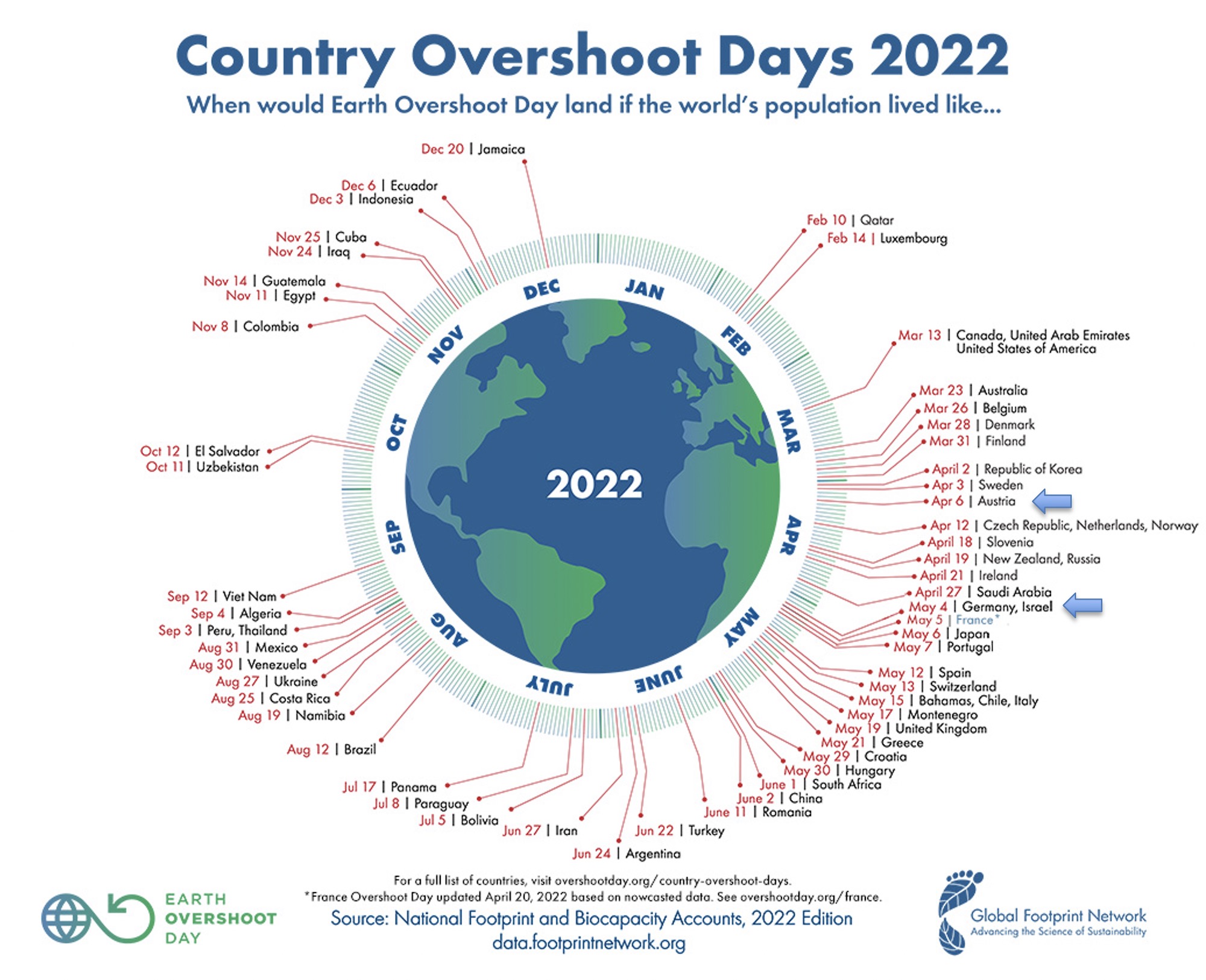

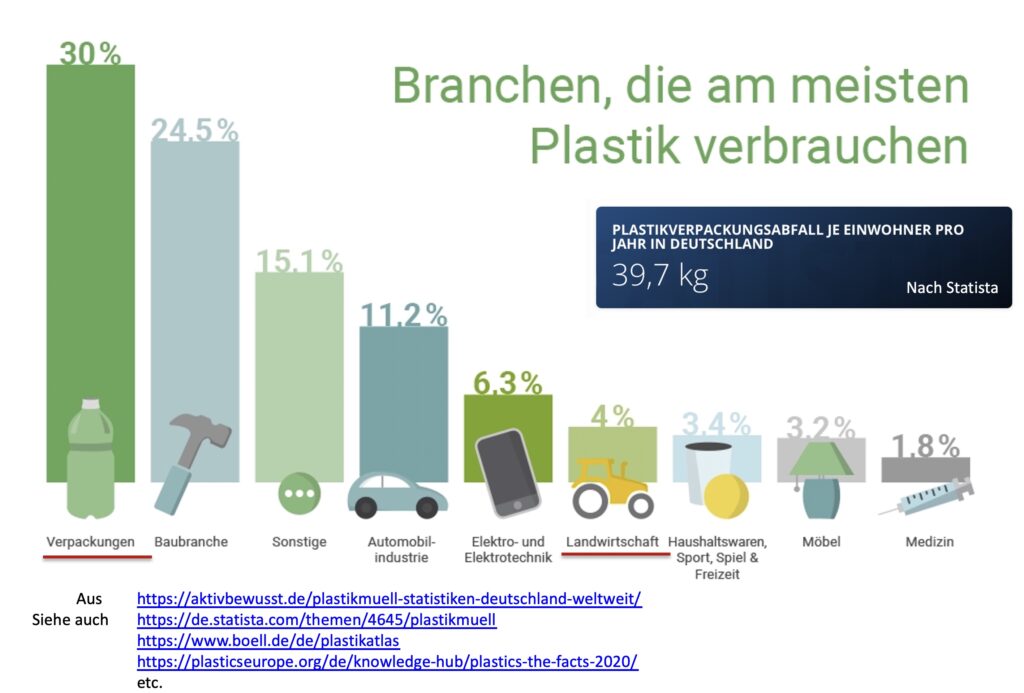

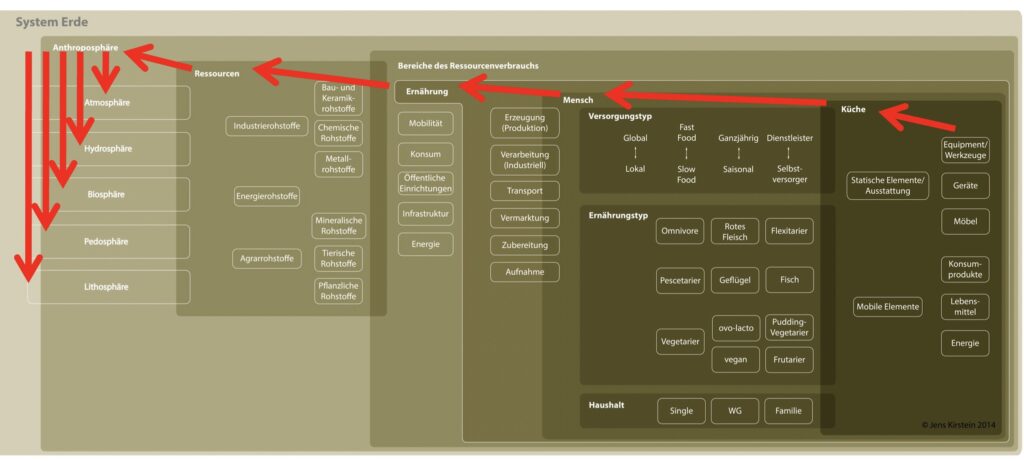

Ein Maß für den zu hohen Verbrauch dieser sog. nachwachsenden Ressourcen ist der jährliche Earth Overshoot Day bzw. dessen nationale Pendants (Abb. 4). Dies greift bei der Bewertung der Auswirkungen der Nahrungsproduktion jedoch zu kurz, denn nicht nur durch landwirtschaftliche Produkte, sondern auch durch deren Weiterverarbeitung, Transport und Konsum sind weitreichende Auswirkungen auf das Erdsystem gegeben. Dazu gehören Süßwassermanagement und Süßwasserverbrauch, Düngerherstellung, Plastik als Transport und Verpackungsmaterial (Abb. 5), aber auch viele weitere Rohstoffe sowie hohe Energiemengen zu Erstellung und Gebrauch von landwirtschaftlichen Maschinen, Transportfahrzeugen, Kühlsystemen, Küchengeräten u.v.m. All dies hat enorme Aus- und Wechselwirkungen auf das anthropozäne Erdsystem6 (Abb. 6).

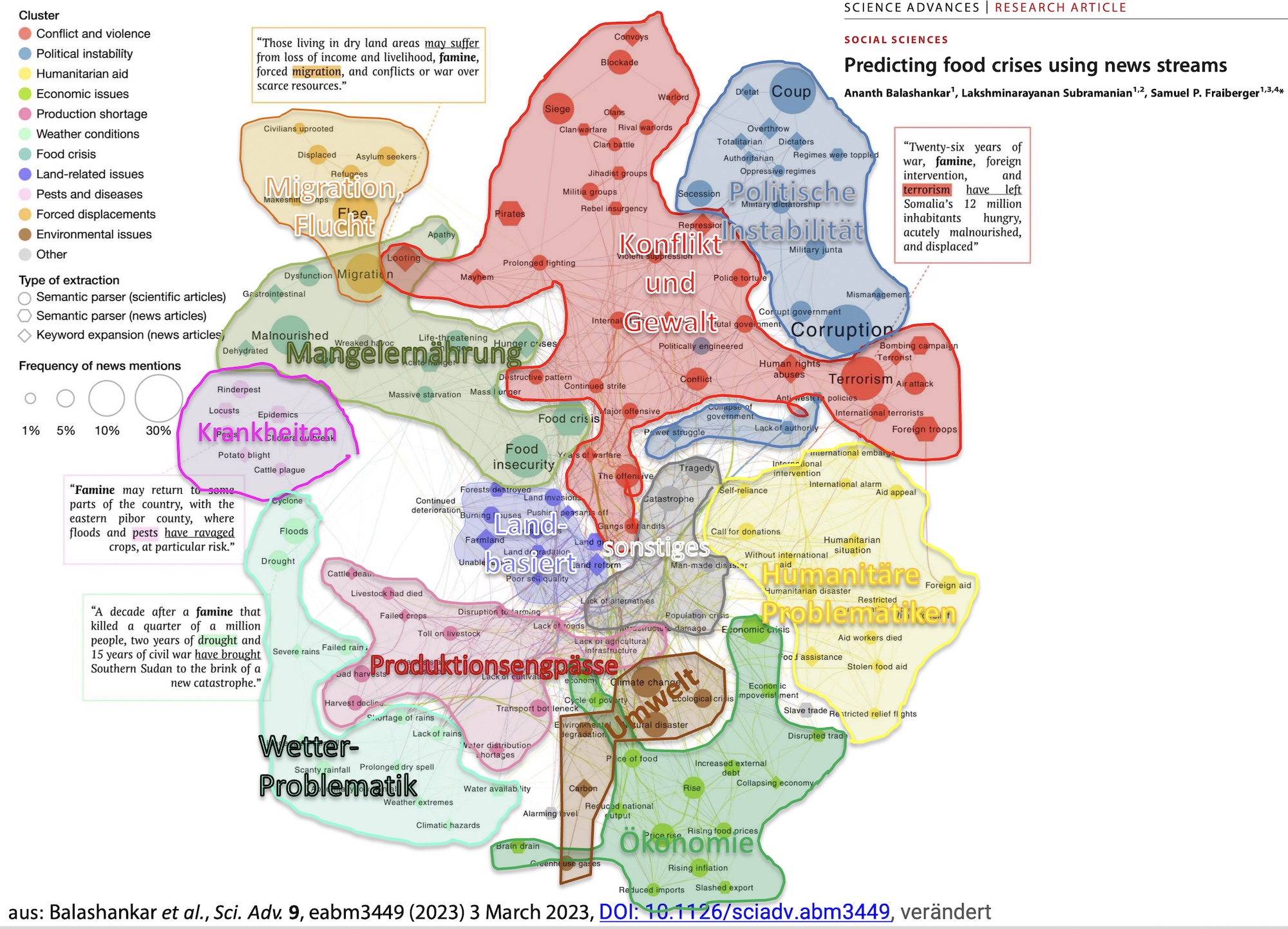

So wird anthropogener Klimawandel durch die Landwirtschaft nicht nur wesentlich vorangetrieben, sondern gefährdet umgekehrt auch die Nahrungsversorgung, etwa durch zunehmende Wetterextreme. Dies wiederum kann Hunger, Migration, Krankheiten und vieles mehr auslösen7 (Abb. 7) – so ist etwa die Westsahara-Krise insbesondere durch die dortigen gigantischen und monopolartig vorkommenden Phosphatlagerstätten bedingt8 (siehe auch diesen Scilogs-Beitrag.) Die Behandlung des Ernährungsthemas erfordert daher eine systemische Betrachtung, wie es das Anthropozän-Konzept bietet (Abb. 8).

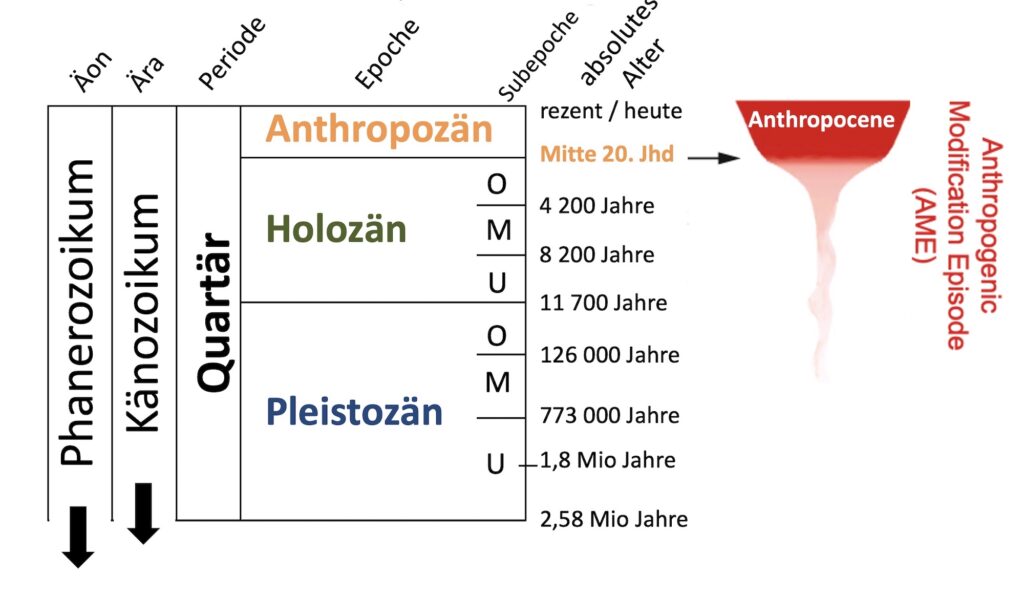

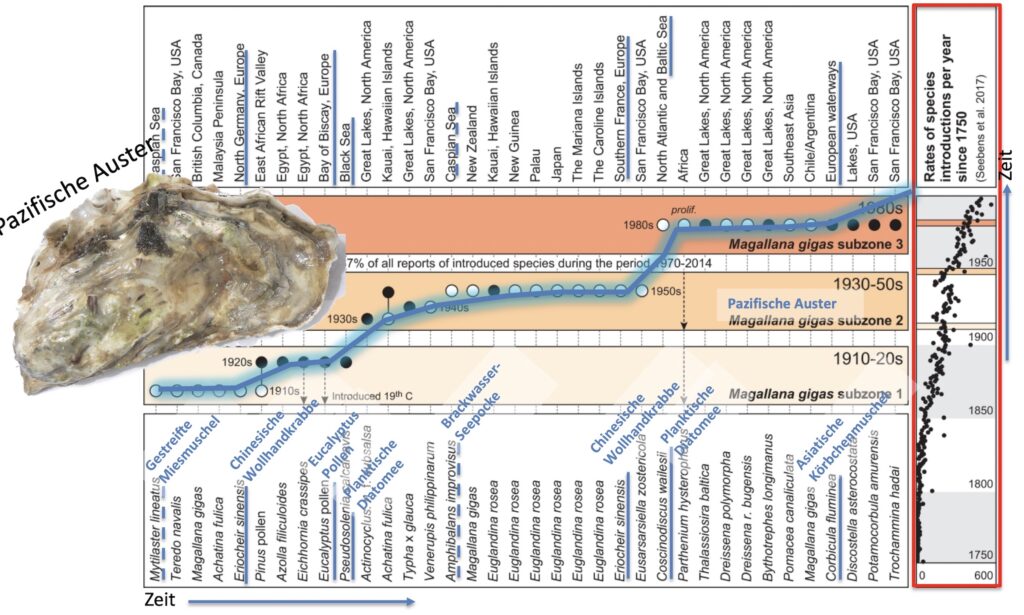

Auch bei der Definition des Anthropozäns spielt das biologische und landwirtschaftliche System eine große Rolle. Zwar reichen die Anfänge der anthropogenen Veränderung unserer Biosphäre bis ins Jungpaläozän zurück und sind durch zunehmende Bejagung, gefolgt von der sich über Jahrtausende entwickelnde Sesshaftwerdung des Menschen zur landwirtschaftlichen Nutzung der Biosphäre (anthropogene Modifikationsepisode, AME9) (Abb. 8), aber später auch durch vom Menschen zunehmend eingeführte Neobiota charakterisiert, jedoch beschleunigte sich auch die anthropogen bedingte Verbreitung invasiver Arten sowie die Ausbildung von durch Überdüngung verursachten marinen Todeszonen zu Mitte des 20. Jahrhunderts enorm. So ist etwa die pazifische Auster inzwischen auch durch Aquakulturen weltweit verbreitet10. (Abb. 9).

Des Weiteren stellen Plastik- und Aluminiumrelikte aus Verpackungsmüll (der hauptsächlich aus unserem Ernährungssystem stammt) global verbreitete „Technofossilien“, also neue Geosignaturen, die auch zur Definition und Charakterisierung der Anthropozän-Epoche Anwendung finden11.

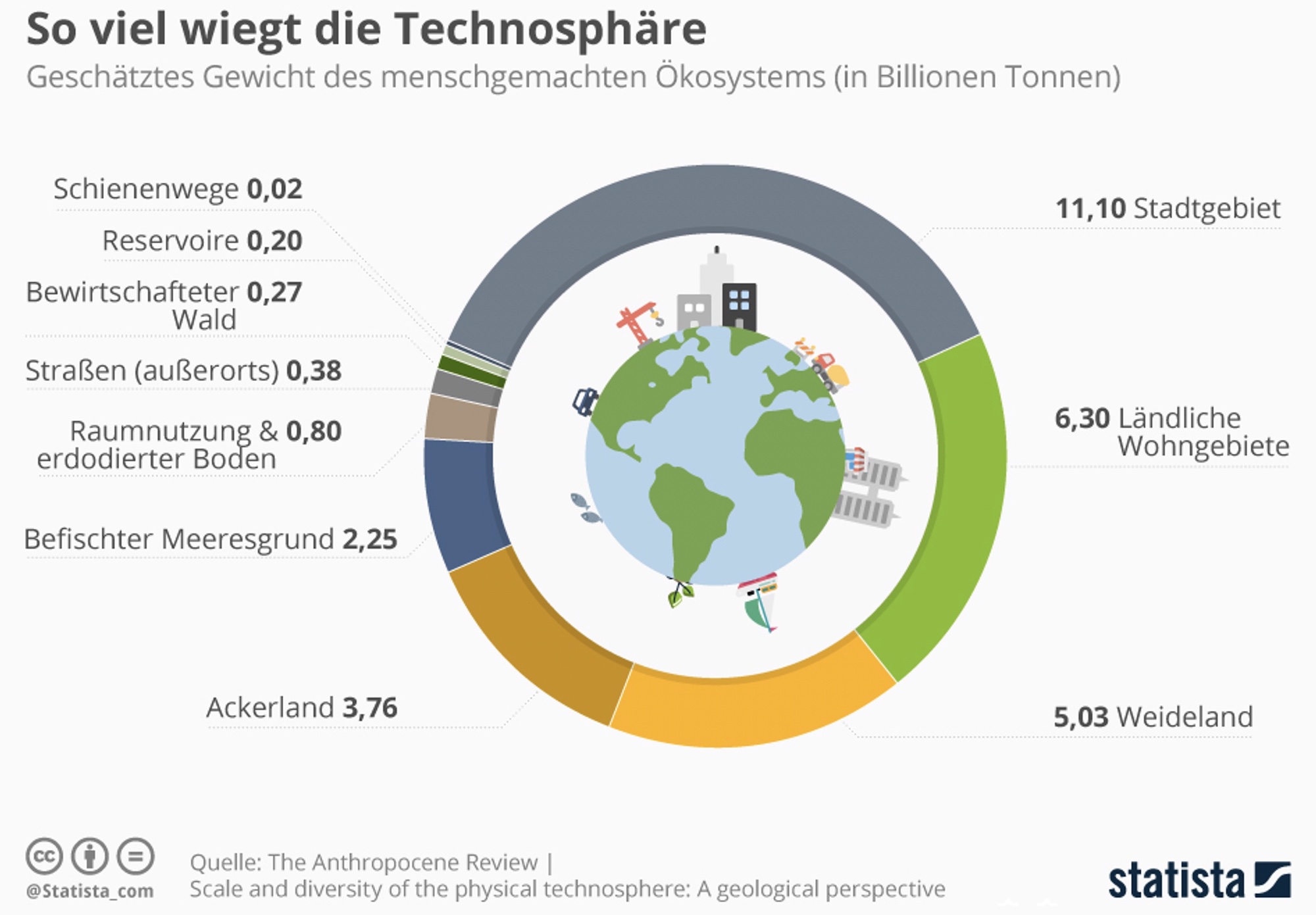

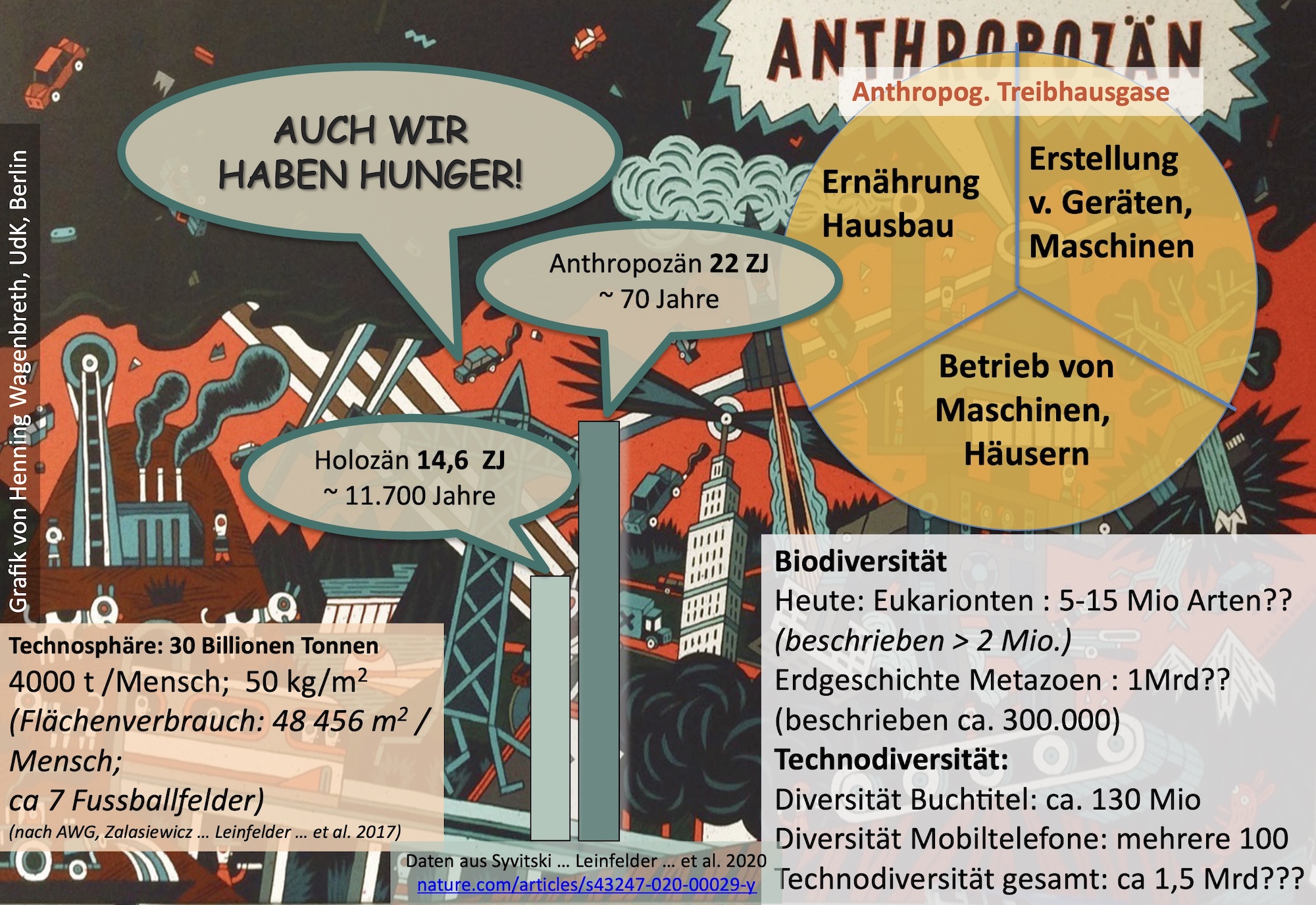

Insgesamt werden etwa 20-30% der globalen anthropogenen Treibhausgase durch Landwirtschaft verursacht, weitere etwa 10% fallen auf die Erstellung von Gebäuden12. (Neuere Zahlen sind sogar noch höher, siehe Nachtrag 2 v. 2.4.2023, Abb. 15-17, am Ende des Beitrags). Selten berücksichtigt wird jedoch das immense Volumen nicht nachwachsender Ressourcen, die wir mit gigantischem Energieaufwand gewinnen und weiterverarbeiten, um daraus Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, elektronische Produkte u.v.m. zu erstellen und zu betreiben. So beträgt nach wissenschaftlichen Abschätzungen das Gewicht der (kohlenstoffbasierten) Biomasse der lebenden Biosphäre etwa 0,5 Teratonnen (in Trockengewicht ausgedrückt ca 1 Teratonne), davon stellt die Menschheit nur 0,01% dieser Biomasse, wohingegen Pflanzen, darunter insbesondere Bäume, etwa 90% der C-Biomasse allen heutigen Lebens repräsentieren, was deren Bedeutung als natürliche Kohlenstoffsenke unterstreicht13. Die von der Menschheit derzeit in Gebrauch befindliche Technomasse wiegt ebenfalls etwa 1 Teratonne14. Zählt man jedoch auch dazu, was nicht mehr in Gebrauch ist bzw. was auch zur Gewinnung der gewünschten Rohstoffe zusätzlich abgebaut werden musste, wiegt dieses Technosphärenmaterial 30 Tt15, also etwa das 30-fache der heutigen C-Biomasse (Abb. 10, siehe auch Scilogs-Beitrag hier und hier) Dazu hat die Menschheit in den letzten 70 Jahren (also seit postuliertem Beginn der Anthropozän-Epoche) fast das eineinhalbfache dessen an Energie verbraucht, was insgesamt im Holozän, also in ca. 11.700 Jahren vom Menschen genutzt wurde16 (siehe auch Abb. 11 sowie diesen Scilogs-Beitrag).

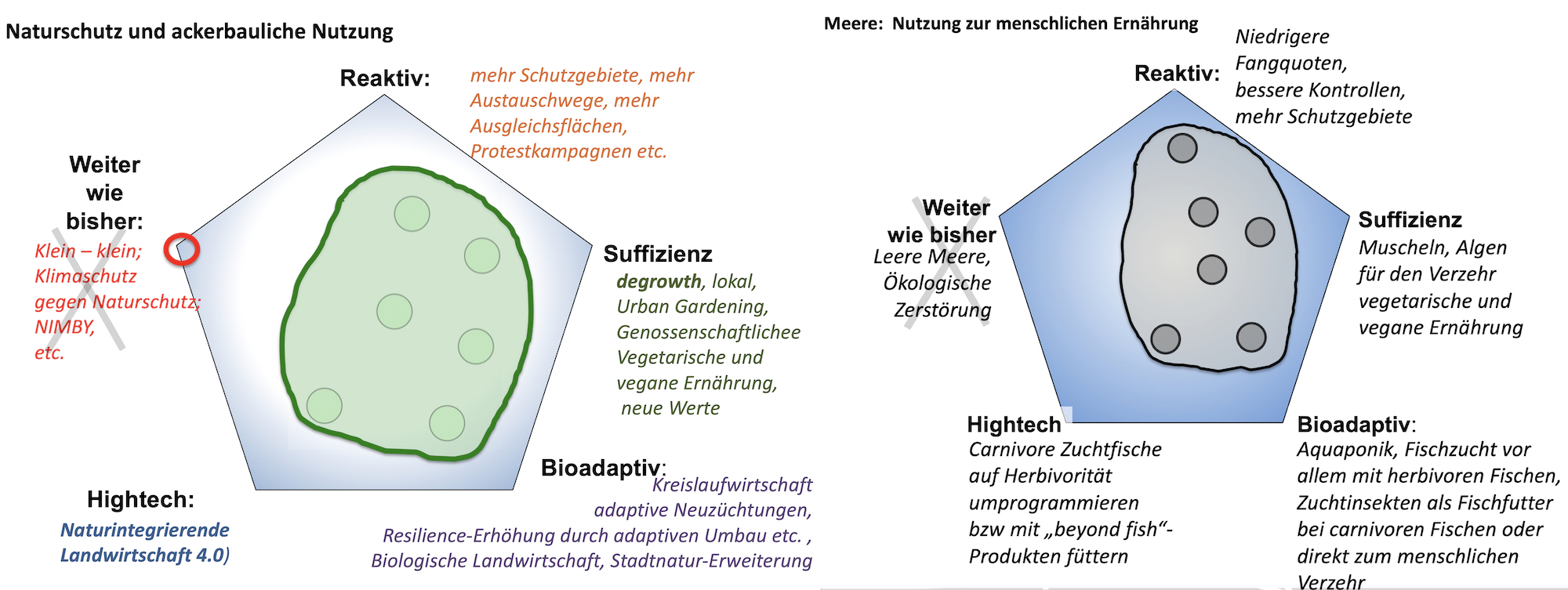

Dieser Vergleich zwischen Biosphäre und Technosphäre zeigt auf, dass wir auch beim Ernährungssystem nicht nur die Nutzung nachwachsender Ressourcen, sondern das gesamte damit verbundene System berücksichtigen müssen, um den Impakt unseres Ernährungssystems richtig beurteilen zu können. Anders ausgedrückt: In der Küche halten wir nicht nur den Kochlöffel in der Hand, sondern eben auch den Steuerknüppel der Globalisierung und des anthropogenen Impakts auf alle äußeren Sphären des Erdsystems, also nicht nur auf die Biosphäre, sondern auch auf Atmosphäre, Hydrosphäre, Pedosphäre und Lithosphäre (vgl. Abb. 7; siehe auch diesen Scilogs-Beitrag). Gleichzeitig weist dieser Vergleich dringend darauf hin, dass auch die zukünftige Technosphäre wie die Biosphäre gestaltet werden sollte und könnte, nämlich wenn zum einen erneuerbare Energie als Energiequelle verwendet würden, und zum anderen die nicht nachwachsenden Ressourcen unserer gesamten Technikproduktion in Richtung kompletter Wiederverwendung im Sinne von Dekomposition nicht mehr genutzter technischer Produkte und darauf folgender Rekombination zu neuen Erzeugnisse forciert würde (siehe auch diesen Scilogs-Beitrag). Dass dies noch ein weiter Weg ist, darf uns nicht davon abhalten, beim Ernährung-/ Landnutzungssystem (aber nicht nur dort) parallele, bereits machbare Wege zu beschreiten, die in Richtung Kreislaufwirtschaft führen. Dazu gehört der umgehende Stopp eines „weiter wie bisher“ (also falsche Subventionen, zu viel Fleischproduktion, Regenwaldabholzung, Überdüngung etc.). Verschiedene Zukunftswege sollten „idealtypisch“ durchdacht werden, um sie vorstellbar zu machen, aber auch, um sie dann miteinander zu kombinieren17 (Abb 12).

- Ein „reaktiver Pfad“ setzt auf Verbote, wie übermäßigen Verbrauch von Wasser und Düngemitteln, unnötige weite Transportwege, Massentierhaltung, aber auch auf mögliche Anpassungsneuzüchtungen, eine starke Reduktion der 30%-Verlustquote auf dem Weg von der Produktion und Kühlschrank, etc..

- Ein „weniger ist mehr-Pfad“ fokussiert auf regionale, saisonale Produkte, vegetarische/vegane Ernährung, Urban Gardening, Tröpfchenbewässerung-/Düngung etc..

- Ein „bioadaptiver Pfad“ fördert die vorhandene Kreislaufwirtschaft (etwa Aquaponik und Rückgewinnung von Phosphat, Biofuels aus Bioabfällen) und baut sie weiter aus Als Ersatz für Fisch-, Geflügel- und Säugetierfleisch könnten etwa auch Zuchtinsekten direkt für die menschliche Ernährung (wie bei 2 Milliarden Menschen bereits Usus) oder für Geflügelfutter und Fischzucht verwendet werden, da sie ein bedeutend besseres Feed/Food-Verhältnis sowie einen deutlich geringeren Flächen- und Wasserverbrauch aufweisen und außerdem sehr gesund sind18.

- Ein „Future-Tech-Pfad“ setzt etwa auf Beyond-Meat Produkte, Laborfleisch, aber auch auf GPS-gesteuerte landwirtschaftliche Bewirtschaftung (welche etwa Feuchtgebiete, Heckensysteme, Lärchenfenster etc. zulässt), urbanes Farmscraping u.v.m.

All dies schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern sollte mit einem Kompass Kreislaufwirtschaft unter reaktiven, suffizienten, bioadaptiven und Hightech-Aspekten je nach Region, Kulturkreis, Technologiefortschritt und persönlichen Vorlieben immer wieder neu kombiniert werden (Abb. 12, 13, siehe dazu auch Scilogs-Beiträge hier und hier). Dazu sind nicht nur Politik, Wirtschaft und Wissenschaften gefordert, sondern auch die Zivilgesellschaft19, die von dystopischen Vorstellungen wegkommen und ein neues, integratives und positives Verständnis des anthropozänen Erdsystems entwickeln sollte (etwa „Wir sind nicht getrennt von unserer Umwelt, sondern ein Teil von ihr – wir gehören zu dieser ‚Unswelt“‘; oder „Wir müssen die Erde wie eine Stiftung sehen, die uns und zukünftige Generationen dauerhaft durch ihren Ertrag mittragen kann. Dazu können wir nicht die Stiftungseinlagen aufbrauchen, sondern brauchen Stiftungsregeln, also die Beachtung der Planetarischen Grenzen und der UN-Nachhaltigkeitsziele“; zu geeigneten Narrativen siehe auch Scilogs Beiträge hier, hier und hier). Dann kann mit Neugier, Vorstellungskraft, Ausprobieren, partizipativem Zustands- und Erfolgsmonitoring, gegenseitiger Achtung (dabei insbesondere weg von der verbreiteten „entweder – oder“-Argumentation hin zu einer „sowohl als auch“-Integration sowie daraus generierter Lebensfreude hoffentlich erreicht werden, dass wir die Erde eben nicht „aufessen“ sondern „wissensgärtnerisch“ mit ihr und all ihren Sphären umgehen (siehe auch Scilogs-Beiträge hier und hier).

(siehe auch Nachträge 1 und 2 im Anschluss an das Literaturverzeichnis)

Verwendete Literatur (Auswahl, v.a. open access):

1Jones, N. (2011). Human influence comes of age. Geologists debate epoch to mark effects of Homo sapiens. Nature, 473, 133, https://www.nature.com/articles/473133a

(mit Daten von Ellis, E.C. (2011). Anthropogenic transformation of the terrestrial biosphere. Philosophical Transactions of the Royal Society, A369, 1010–1035.

2Bar-On, Y.M., Phillips, R., Milo, R. (2018). The biomass distribution on Earth. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (25), 6506–6511, https://doi.org/10.1073/pnas.1711842115, mit Korrekturen durch Bar-On, Y.M. & Milo, R. (2019). Towards a quantitative view of the global ubiquity of biofilms. Nature Reviews Microbiology, 17, 199–200, https://10.1038/s41579-019-0162-0

3Greenspoon, L., Krieger, E., Sender, R., Rosenberg, Y., Bar-On, Y.M., Moran, U., Antman, T., Meiri, S., Roll, U., Noorand. E., Milo, R. (2023). The global biomass of wild mammals, PNAS, 120 (10), https://doi.org/10.1073/pnas.2204892120

4Boell-Stiftung (2021). Fleischatlas 2021 https://www.boell.de/de/2021/01/06/fleischatlas-2021

5WBGU (2013). Welt im Wandel. Menschheitserbe Meer.- Hauptgutachten, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, 385 S. (WBGU Berlin) Online-Version, https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/welt-im-wandel-menschheitserbe-meer;

sowie Boell-Stiftung (2017, 3.Aufl.), Meeresatlas, https://www.boell.de/de/2017/04/25/meeresatlas-daten-und-fakten-ueber-unseren-umgang-mit-dem-ozean

6z.B. Meier, T. (2017): Planetary Boundaries of Agriculture and Nutrition – an Anthropocene Approach, In: Leinfelder, R., Hamann, A., Kirstein, J., Schleunitz, M. (Hsg.), Science meets Comics.- Proceedings of the Symposium on Communicating and Designing the Future of Food in the Anthropocene, S. 67-76. Open Access Buchversion siehe https://doi.org/10.5281/zenodo.556383

7Balashankar, A., Subramanian, L., Fraiberger, S.P. (2023). Predicting food crises using news streams. Science Advances, Vol 9 (9), https://doi.org/10.1126/sciadv.abm3449

8siehe Kap. Marokko, in Leinfelder, R., Hamann, A., Kirstein, & Schleunitz, M. (Hrsg.)(2016): Die Anthropozän-Küche. Matooke, Bienenstich und eine Prise Phosphor – in zehn Speisen um die Welt. -248 S., Springer-Verlag (Berlin, Heidelberg). ISBN 978-3-662-49871-2 Info siehe http://www.anthropocene-kitchen.com ;

siehe ggf. auch Westsaharakonflikt: https://de.wikipedia.org/wiki/Westsaharakonflikt

9Waters, C. N., Williams, M., Zalasiewicz, Turner, S.D., Barnosky, A., Head, M.J., Wing, S.L., Wagreich, M., Steffen, W., Summerhayes, C.P., Cundy, A.B., Jens Zinke, Fiałkiewicz-Kozieł, B., Leinfelder, R. Haff, P.K., J.R. McNeill, J.R., Rose, N.L., Hajdas, I., McCarthy, F.M.G., Cearreta, A., Gałuszka, A., Syvitski, J., Yongming Han, Zhisheng An, Fairchild, I., Ivar do Sul, J.A. & Jeandel, C. (2022): Epochs, events and episodes: marking the geological impact of humans.-Earth Science Reviews, vol. 234 (2022) 104171 , https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104171

10Williams, M., Leinfelder, R., Barnosky, A, Head, M., McCarthy, F., Cearreta, A., Himson, S., Holmes, R., Waters, C. Zalasiewicz, J., Turner, S., McGann, M., Hadly, E., Stegner, M., Pilkington, P. Kaiser, J. Berrio, J., Wilkinson, I., Zinke, J., DeLong, K., (2022). Planetary scale change to the biosphere signalled by global species translocations can be used to identify the Anthropocene.- Palaeontology, 4(5), https://doi.org/10.1111/pala.12618

11Waters, C. N., Zalasiewicz, j., Summerhayes, C., Barnosky, A.D., Poirier, C., Galuszka, A., Cearreta, A., Edgeworth, M., Ellis, E.C., Ellis, M., Jeandel, C., Leinfelder, R., McNeill, J.R., Richter, D. de B., Steffen, W., Syvitski, J., Vidas, D., Wagreich, M., Williams, M., Zhisheng, A., Grinevald, J., Odada, E., Oreskes, N. & Wolfe, A.P. (2016): The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene.- Science, 8 January 2016: Vol. 351 no. 6269, DOI: 10.1126/science.aad2622,

siehe auch PlasticsEurope: https://plasticseurope.org/de/knowledge-hub/plastics-the-facts-2020/

12Statista – CO2-Emissionen: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167957/umfrage/verteilung-der-co-emissionen-weltweit-nach-bereich/

13Leinfelder, R. (2021): “Machines are Hungry Too” – The Biosphere as a Model for the Technosphere in the Anthropocene.- 11 pp, Refubium, Freie Universität Berlin, http://dx.doi.org/10.17169/refubium-32073 ;

siehe auch Fußnote 2

14Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J., Bar-On, Y.M. & Milo, R. (2020). Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature, 588, 442–444, https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5

15Zalasiewicz, J., Williams, M., Waters, C.N., Barnosky, A.D., Palmesino, J., Rönnskog, A.-S., Edgeworth, M., Neal, C., Cearreta, A., Ellis, E.C., Grinevald, J., Haff, P., Ivar do Sul, J.A., Jeandel, C., Leinfelder, R., McNeill, J.R., Odada, E., Oreskes, N., James Price, S.J., Revkin, A., Steffen, W., Summerhayes, C., Vidas, D., Wing, S. & Wolfe, A.P. (2017): Scale and diversity of the physical technosphere: A geological perspective.- The Anthropocene Review, 1-14, doi:10.1177/2053019616677743 ,

siehe auch Fußnote 12)

16Aus: Syvitski, J., Waters, C.N., Day, J., Milliman, J.D., Summerhayes, C., Steffen, W., Zalasiewicz, J., Cearreta, A., Galuszka, A., Hajdas, I., Head, M.J., Leinfelder, R., McNeill, J.R., Poirier, C., Rose, R., Shotyk, W., Wagreich, M., & Williams, M. (2020): Extraordinary human energy consumption and resultant geological impacts beginning around 1950 CE initiated the proposed Anthropocene Epoch. Communications Earth & Environment, https://www.nature.com/articles/s43247-020-00029-y

17basierend auf Leinfelder, R. (2014): Das Haus der Zukunft (Berlin) als Ort der Partizipation.- Der Anthropozäniker, SciLogs, Spektrum der Wissenschaften-Verlag (pdf-Version, 20 S., 24 Abb.),, https://doi.org/10.13140/2.1.2720.5920 ,

siehe auch Fußnoten 8, 13, sowie Leinfelder, R., in press, in Die Zukunft als Skalen- und Perspektivenproblem – Tiefenzeit-Einsichten, Szenarien und Partizipation als Grundlage für Futures Literacy.- In Pädagogik für Niederösterreich, Bd. 13, Innsbruck, Wien (StudienVerlag)

18Zu Insekten z.B.: Van Huis, A. (2017). Insects, the New Food? in: Leinfelder, R., Hamann, A., Kirstein, J., Schleunitz, M. (Hsg.), Science meets Comics.- Proceedings of the Symposium on Communicating and Designing the Future of Food in the Anthropocene, S. 79-87, Open Access Buchversion siehe https://doi.org/10.5281/zenodo.556383

19WBGU (2020). Landwende im Anthropozän. Von der Konkurrenz zur Integration. Hauptgutachten, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, S. 388 (WBGU Berlin), ISBN 978-3-946830-05-4, Online-Version https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/landwende

Version 1b vom 19.3.2023, 18:35 (mit Literaturergänzungen und verschiedenen Nachträgen (siehe unten)

Nachbemerkung vom 19.3.23:

a) Der Anthropozäniker war längere Zeit inaktiv, was “äußere Ursachen” hatte. Nun bin ich aber wieder zurück und freue mich auf weitere Aktivitäten hier auf den Scilogs.

b) Dieser Beitrag stellt die Zusammenfassung eines kürzlich für das Vienna Anthropocene Network gehaltene online-Lecture an der Universität Wien. Diese wurde aufgezeichnet und ist hier einzusehen(90min-Lecture): https://player.vimeo.com/video/809059157 (Hinweis: bei Min 7:15 leider Versprecher, ich meinte natürlich den Aralsee, nicht den Baikalsee, sowas aber auch, sorry)

Ich freue mich wie immer über Kommentare.

Viele Grüße, Ihr/Euer Anthropozäniker Reinhold Leinfelder

Nachtrag 1 v. 21.3.2023: Hier der Link zur 90min-Lecture als aufgezeichnetes Video: https://player.vimeo.com/video/809059157 (Hinweis: bei Min 7:15 leider Versprecher, ich meinte natürlich den Aralsee, nicht den Baikalsee, sowas aber auch, sorry)

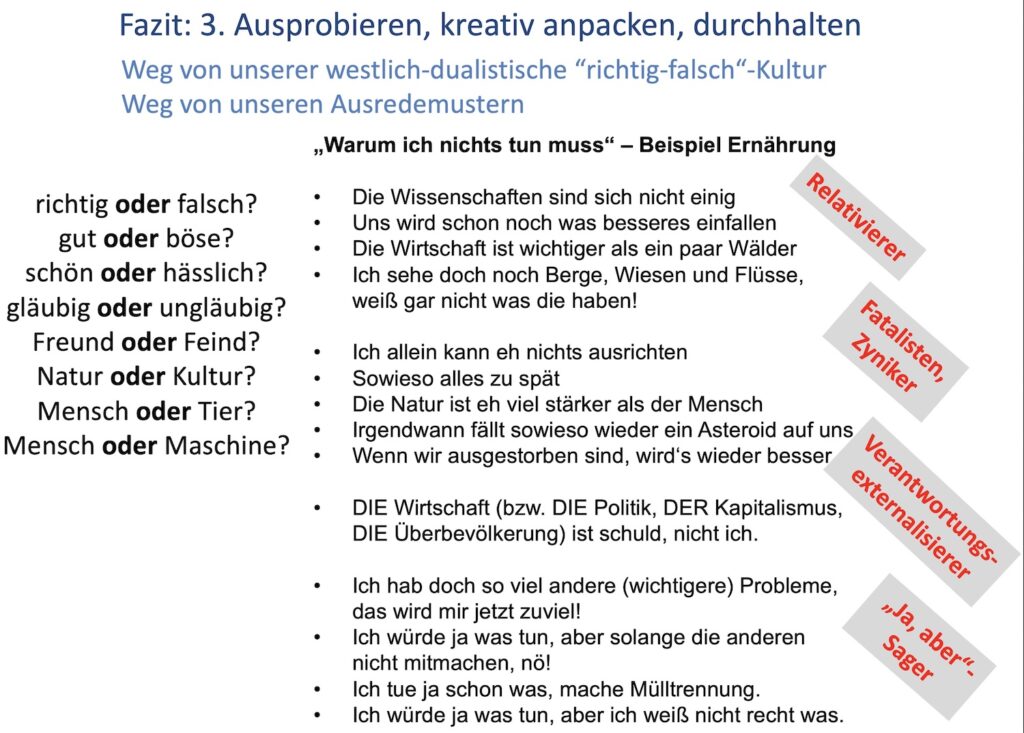

Nachtrag vom 20.3.2023: Hab aufgrund der Kommentare hier doch noch eine weitere Folie dazu gepackt (auch wenn es dazu bereits einen älteren Beitrag hier im Anthropozäniker-Blog gibt)

Nachtrag 2 v. 2.4.2023:

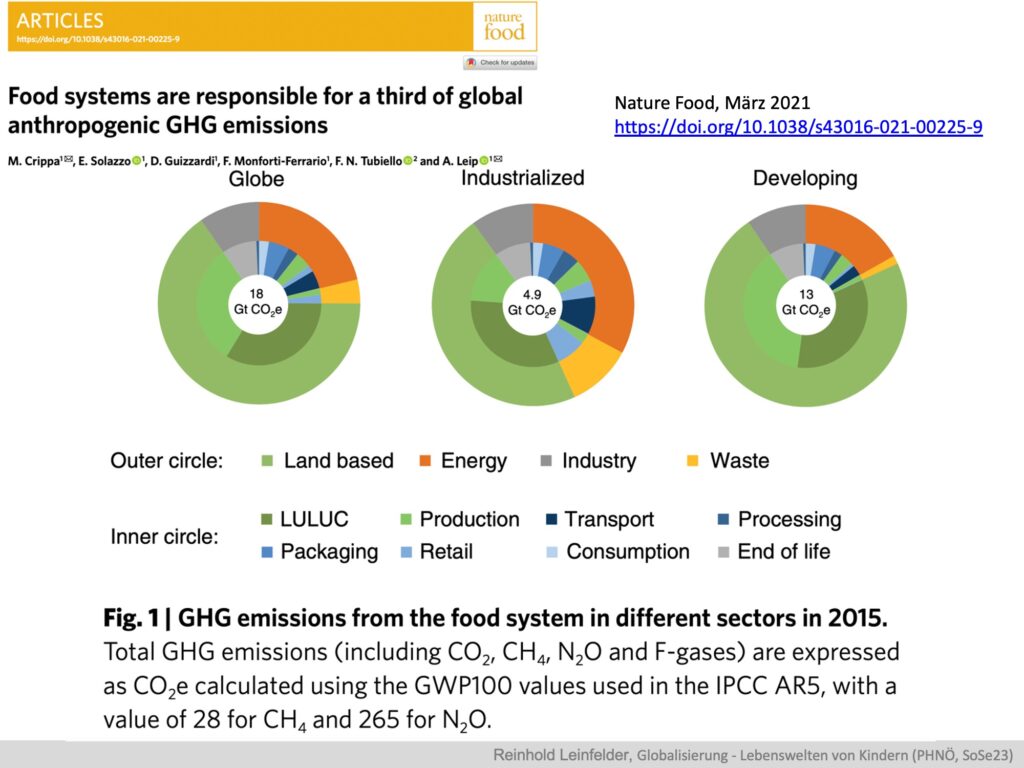

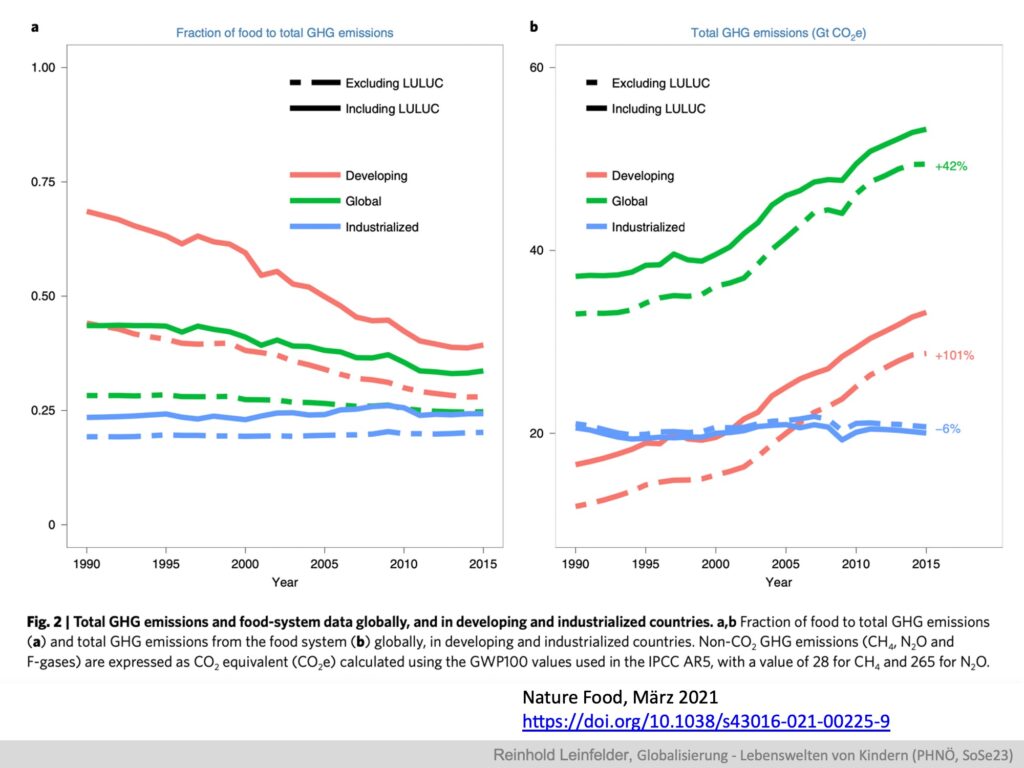

Zwei neue Arbeiten fokussieren auf die Quantifizierung des Treibhausgas-Ausstoßes im Ernährungssystem:

a) M. Crippa, E. Solazzo, D. Guizzardi, F. Monforti-Ferrario, F. N. Tubiello & A. Leip (2021): Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions.- Nature Food, 2, 198–209, https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9

Nachfolgend zwei Abbildungen daraus.

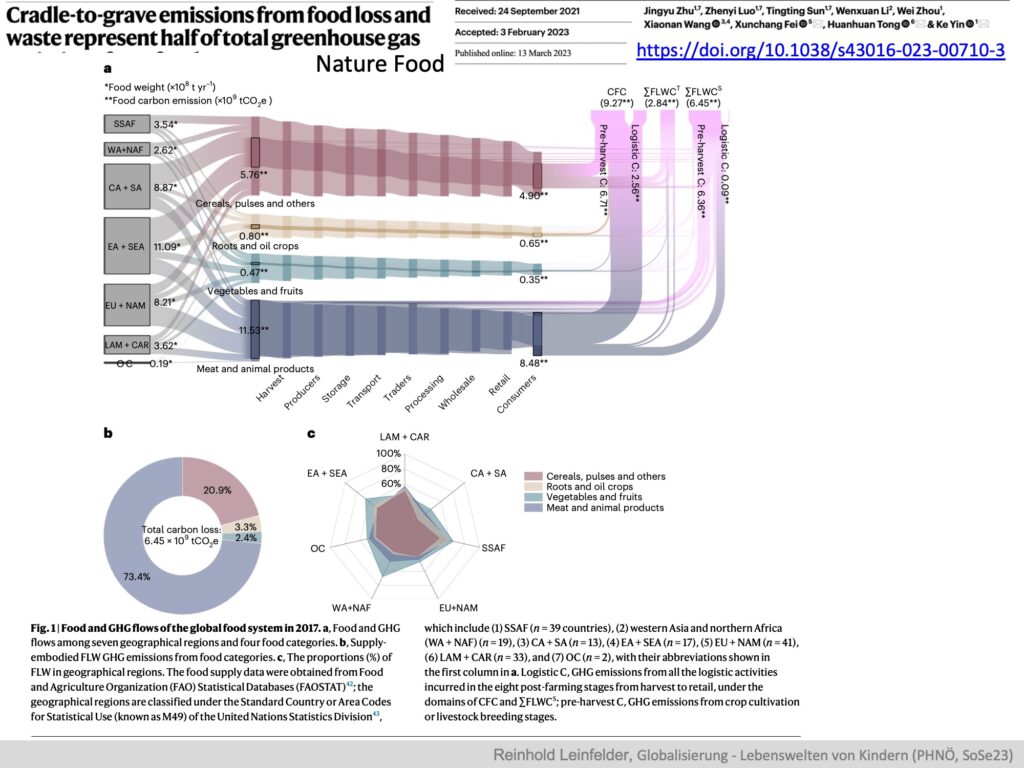

b) Jingyu Zhu, Zhenyi Luol, Tingting Sun, Wenxuan Li, Wei Zhou, Xiaonan Wang, Xunchang Fei, Huanhuan Tong & Ke Yin (2023): Cradle-to-grave emissions from food loss and waste represent half of total greenhouse gas. Nature Food, https://doi.org/10.1038/s43016-023-00710-3 (online first, March 13, 2023)

Diese Arbeit berechnet die durch “food loss and waste” bedingten Emissionen komplett neu.

Dazu auch ein Feature von Emma Price im Anthropocene Magazine vom 23.3.2023: https://www.anthropocenemagazine.org/2023/03/loss-and-waste-generates-half-of-all-food-related-emissions-worldwide/?p=86387

sowie ein Artikel von David Zauner in der Süddeutschen Zeitung vom 2.4.2023: https://www.sueddeutsche.de/wissen/landwirtschaft-treibhausgas-lebensmittelverschwendung-1.5779609

Aus dem Anthropocene Magazine-Feature: “… the study authors mapped the emissions associated with any food loss or waste across nine lifecycle stages in 2017, spanning food’s journey from farm to plate (or bin). They did this at the country level, and looked at four major food groups containing 54 types of food.

First of all, this revealed a staggering 9.3 gigatons of carbon dioxide-equivalentassociated with food loss and waste: that’s around half the total gob of carbonreleased by the global food system each year. It’s also double the estimatesmade in previous research. …

… Food transport and processing associated with lost or wasted food are major sources. But in particular, the researchers highlight the impact at the consumer stage, which generates 35% of those embodied emissions. …”

Nachfolgend eine Abbildung aus Jingyu Zhu et al. 2023:

@Leinfelder: “All dies schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern sollte mit einem Kompass Kreislaufwirtschaft unter reaktiven, suffizienten, bioadaptiven und Hightech-Aspekten je nach Region, Kulturkreis, Technologiefortschritt und persönlichen Vorlieben immer wieder neu kombiniert werden.”

Solange der Kompass wettbewerbsbedingt “Wer soll das bezahlen?” heißen/bestimmen darf, ist alles nur der “Tanz um den heißen Brei”!!!

Hallo Horos, danke für die Kommentare. Ich will hier nicht zu weit ausholen. Geschäfte machen begann mit dem Neolithikum, Arbeitsteilung, Besitzwahrung etc. Das war wichtig, da uns nur Vorratshaltung ermöglichte, in höheren Breiten zu leben, in denen im Winter nichts wächst, so dass man eben Vorräte (Getreide, Heu, Vieh) benötigte und ja, auch darauf aufpassen musste (u.a. mit Domestizierung von Katzen gegen Mäuse, von Hunden gegen Füchse, Wölfe etc., natürlich auch Zäune etc). Klar, dass dies im weiteren Verlauf der Geschichte sehr häufig enorm entgleiste und immer noch entgleist (Imperialismus, auch heute noch Kriege um Ressourcen, Güter, soziale Ungerechtigkeiten etc etc etc). Worauf ich hinaus will: ich hab ja geschrieben, dass alle beteiligt sein müssen und alle gesellschaftlichen Ebenen, also selbstverständlich auch die Wirtschaft und Politik, aber halt auch die Zivilgesellschaft hier ganz wesentlich dabei sein müssen (und alles tun müssen, damit da auch etwas passiert). Aber Argumentationen mit ausschließlicher Schuldzuweisung auf andere (DIE Politik, DER Kapitalismus) ist doch oft auch Verantwortungsexternalisierung bzw. Fatalismus/Zynismus, um selbst nichts tun zu müssen (was ich hier aber nicht unterstellen möchte). Und ja, unkorrumpierbares Menschenrecht, Commons (siehe aber auch Tragedy of the Commons) etc- alles wunderbar, aber solange warten, bis wir dies irgendwann mal haben könnten, und bis dahin weiter wie bisher? Geht halt auch nicht. Kompass bzw. Richtung soll hier ja erstmal heißen, loslegen, jede*r so wie er/sie sich am besten einbringen kann, also reaktiv, suffizient, bioadaptiv und auch technologisch. Ein jede*r gegen jede*n sowie die Suche nach der EINEN richtigen Lösung bringt uns halt leider nicht weiter, weil es die EINE richtige Lösung auch nicht gibt. Ich packe nun im Beitrag (unter PS) doch noch mal ne weitere Vortragsfolie dazu, die aufzuzeigen versucht, warum wir es uns oft so schwer machen, voranzukommen und lieber nur abwarten. Dazu gab’s auch schon was früher auf diesem Blog, siehe z.B. hier (von 2013)

Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema. RL

Leinfelder: “Dazu sind nicht nur Politik, Wirtschaft und Wissenschaften gefordert, sondern auch die Zivilgesellschaft19, die von dystopischen Vorstellungen wegkommen und ein neues, integratives und positives Verständnis des anthropozänen Erdsystems entwickeln sollte.”

“Als Mensch anfing seine Toten zu bestatten, wurde Mensch zum Mensch.” (Anthropologe)

Als Mensch aber anfing auch daraus ein GESCHÄFT zu machen, war alles für’n … / war alles im geistigen Stillstand seit Mensch erstem und bisher einzigen geistigen Evolutionssprung MANIFESTIERT. (hto)

Wenn GRUNDSÄTZLICH alles Allen gehören darf, so daß die wettbewerbsbedingte Symptomatik “Wer soll das bezahlen?” und … keine konfusionierende Macht mehr hat, kann alles menschenwürdig im UNKORRUMPIERBAREN Menschenrecht organisiert (NICHT regiert!) werden, dann klappt’s auch mit Wasser- und sonstiger Versorgung OHNE …!

Der einfachste und naheliegendste Weg zu einer ressourcenschonenderen Landwirtschaft geht über die Verstärkung von Tendenzen, die schon heute Ressourcen schonen. Viele Elemente davon werden kaum je erwähnt, weil sie gegen den Zeitgeist und die politische Korrektheit verstossen.

Dazu gehört etwa eine Intensivierung der Landwirtschaft, denn damit spart man Landfläche ein. Die jetzt schon existierende Tendenz zur Intensivierung hat übrigens zu Peak Agricultural Land im Jahre 2000 geführt. In den letzten 20 Jahren nahm die Nahrungsmittelproduktion zu nicht aber der Verbrauch an Landfläche auf der Nahrung angebaut wird.

Ein weiteres grosses Einsparpotenzial ergibt sich meiner Meinung nach über den Pro-Kopf Kalorienverbrauch. Im weltweiten Durchschnitt isst jeder Mensch 2900 Kilokalorien pro Tag, in Deutschland durchschnittlich gar 3500 Kilokalorien, nötig aber wären nur 2500 Kilokalorien pro Tag. Mit andern Worten: Würde die heutige Menge an produzierten Nahrungsmitteln auf eine Menschheit verteilt werden, deren Individuen im Durchschnitt 2500 Kilokalorien pro Tag verzehren, dann könnten damit 9.2 Milliarden Menschen ernährt werden, also soviel wie im Jahre 2050 leben werden. Und das ohne eine einzige Hektar mehr Landnutzung und ohne die Notwendigkeit weiterer Intensivierung der Landwirtschaft. Wenn sich Medikamente zur Dämpfung des Hungergefühls durchsetzen könnte das sogar Realität werden.

Ein grosses Problem ist sicher der Fleischhunger derjenigen, die an Wohlstand gewinnen. Denn sie konnten sich , als sie noch ärmer waren, kein Fleisch leisten und haben nun enormen Nachholbedarf. Eine Chance haben hier Fleischersatzprodukte. Allerdings nur, wenn sie preislich gleichauf mit heute verkauftem Fleisch liegen. Eine Umstellung auf Fleischersatzprodukte könnte durch den Staat/die öffentliche Hand dadurch gefördert werden, dass in Mensen, Spitälern, Betriebskantinen anstatt Fleisch, Fleischersatzprodukte auf den Tisch kommen. Und das weltweit, nicht nur hier um Westen. Eine entsprechendes UNO-Programm wäre hier sicher hilfreich.

Ich stimme zu, dass auch Effizienzsteigerungsmöglichkeiten/Produktionsoptimierungen ins Portfolio gehören (das wäre im reaktiven, z.T. auch technologischen Pfad zu verorten), ausschließlich darauf zu setzen, wäre aber falsch. Mit GPS-gesteuerter naturintegrierender Landwirtschaft ist z. B. etliches zu erreichen, ggf.auch mit Hilfe von KI (Integration von Heckensystemen, Feuchtgebieten, Lärchenfenster, Windkraftanlagen u.v.m. in die bewirtschafteten Flächen. Auch Farm-Scraping in Städten gehört dazu. Bei Ihrer “weniger ist mehr”-Berechnung des Kilokalorien pro Tag gehe ich nicht mit, zum einen wegen der Machbarkeit (manche brauchen mehr als andere), v.a. aber, weil es einen gewaltigen Unterschied macht, ob ich meine Kalorien aus lokaler/regionaler Produktion, mit deutlich besserem ökologischen Fußabdruck (also auch Feed/Food-Verhältnis, Flächenverbrauch, Treibhausgasausstoß u.v.m.) berechne. Auch die 30%-Verlustquote von Nahrung auf der gesamten Kette von Produktion bis Kühlschrank muss reduziert werden. Es ist klar, dass es auch um gesunde Ernährung geht, da ist ein Appell ggf. weniger (bzw. weniger Fett, Zucker etc.), sicherlich nicht falsch. Aber da es darum geht, woraus die 2500 oder 3500 Kalorien pro Tag resultieren, ist dies m.E. kein plausibles Argument. Bei den Fleischersatzprodukten oder auch sonstigen Alternativen (etwa Zuchtinsekten) gehe ich gerne mit. Zu Insekten als Nahrungsbestandteil plane ich in absehbarer Zeit einen weiteren Beitrag hier (also bitte mit Kommentaren dazu erst noch abwarten 😉

Insgesamt gibt es also ein sehr weites Feld von Maßnahmen, die zu Portfolios gebündelt und immer wieder bei Bedarf umgebaut werden können. Ich verweise nochmals auf unser “labyrinthisches” und quervernetztes Pfadkonzept für die Ernährung in diesem früheren Beitrag. (direkter Bildaufruf siehe hier)

Lokale Produktion, gesunde Ernährung und der Kühlschrank sind nur bei einer hochwertigen Ernährung in den reichen Ländern entscheidend, nicht aber bei der heutigen weltweiten Durchschnittsernährung. Die ist nämlich bestimmt von Grundnahrungsmitteln wie Reis ( 544 Kcal/Tag von 2900 total), Weizen ( 526 Kcal/Tag von 2900 total) und pflanzlichen Ölen (280 Kcal/Tag von 2900 total) . Wo genau Reis, Weizen und Öle angebaut werden spielt keine so grosse Rolle, denn sie können kostengünstig über die ganze Welt verschifft werden. (Siehe dazu Die wichtigsten Nahrungsmittel der Welt)

Im Prinzip planen sie bereits für eine reichere Welt in der sich die Menschen viel stärker als heute von Avocados, Salat, Beeren, Früchten und vielem mehr ernähren, was ärmeren Haushalten heute gar nicht zur Verfügung steht. Es stimmt allerdings: jeder Haushalt im Westen hat einen Kühlschrank. In der Subsahara leben noch 600 Millionen Menschen ohne Kühlschrank. Allerdings wird sich das bis 2050 wohl ändern. Mir scheint aber, dass das Streben nach hochwertigerer Ernährung tendenziell mit mehr Umweltbelastungen einhergeht.

@Leinfelder

Wir leben/vegetieren in GLEICHERMAßEN unverarbeiteter und systemrational-gepflegter/konfusionierter Bewusstseinsschwäche von WETTBEWERBSBEDINGTER Angst, Gewalt und egozentriertem “Individualbewusstsein”, ein dem Ursprung entsprechendes ganzheitliches Wesen Mensch, ist UNWAHRSCHEINLICH geworden, somit ist die systemrationale Bewusstseinsbetäubung mehr und/oder weniger ABGEHOBEN!?

Zu Ihrer Aussage, dass eine Intensivierung der Landwirtschaft Landfläche einspart ist die Aussage der Studie “The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales to organic methods” passend.

Über diese Studie wurde auch im Tagesspiegel berichtet.

Es wird über die Auswirkungen einer kompletten Umstellung der Landwirtschaft in England und Wales auf Öko-Landwirtschaft und die daraus folgenden Änderungen bei den CO2-Emissionen berichtet. Kurzgefasst: Öko-Landbau benötigt deutlich mehr Fläche als konventionelle (=intensive) Landwirtschaft und führt letztlich dazu, dass die CO2-Bilanz bei der Nahrungsmittelproduktion nicht besser ausfällt und sogar zeitweise, vor allem wetterbedingt, schlechter wird.

Intensivierte Landwirtschaft ist also auch fürs Klima besser.

Die URSACHE aller symptomatischen Probleme unseres “Zusammenlebens” wie ein wachstumswahnsinniges Krebsgeschwür für den zeitgeistlich-reformistischen Kreislauf des imperialistisch-faschistischen Erbensystems, ist der nun “freiheitliche” WETTBEWERB um die Deutungshoheit des “gesunden” Konkurrenzdenkens, wo ein globales Gemeinschaftseigentum OHNE wettbewerbsbedingte Symptomatik die Überproduktion von konfusioniertem Kommunikationsmüll menschenwürdig beenden würde und …!

In einem globalen Gemeinschaftseigentum OHNE wettbewerbsbedingte Symptomatik, wo die von Reiner Vernunft (zweifelsfrei-eindeutige Ökonomie, Ökologie und Verantwortungsbewusstsein) organisierte BASIS aller Produktivität (mit garantierter Teilhabe zu mehr / leistungsabhängig definierte Artikel!), für das Zusammenleben mit einem UNKORRUMPIERBAREN Menschenrecht zu KOSTENLOSER Nahrung, MIETFREIES Wohnen und ebenso KASSEN-/KLASSENLOSER Gesundheit geregelt ist, da wird Mensch zum Mensch.

https://youtu.be/BrTVdO5fUkM

Warum mir diese alte Werbung dazu einfällt weiß ich nicht.

Mit Hinweis zum letzten Satz.

Religion Umweltsau , aber verpackt als Fortschritt und mit eloquenten Worten in Theorie verneinend , in der Praxis ..naja. Sozusagen alles Denken und dazu hin arbeiten in der Menschen Geschichte als Glaubensreligion , genug ist nie genug , Hauptsache billig ? Und der Mensch mit subjektiven Eigeninteresse bestimmt sein Denken und er baute sich seine Welt . Er kann wohl nicht anders ? Denn warum ist die heutige Welt so wie sie ist , oder besser , ich sie sehe? Aber ich täusche mich da, ganz bestimmt! 🙂

Mein Glaube an das Verhalten der Mehrzahl Mensch sagt mir : Kein Interesse

Ich verstehe Sie gut, Frust kenne ich auch. Darf ich als mögliche Antwort vielleicht auf einen früheren Blogbeitrag hier verweisen?

@Käthe Parlow: “Hauptsache billig ?”

In der wettbewerbsbedingt-“individualbewussten” Konfusion von “gesundem” Konkurrenzdenken zur “Freiheit” unternehmerischer Abwägungen (neuzeitlich im Sinne der Globalisierung der “Dienstleistungsgesellschaft”: “Flexibilität” zur/in der Ich-AG), wie sollte da etwas anderes zu erwarten sein – Die Hierarchie des geistigen Stillstandes in allen denkbaren …losigkeiten, seit Mensch erstem und bisher einzigen GEISTIGEN Evolutionssprung!?

Wenn die Globalisierung (der herkömmlich-gewohnte Kolonialismus) diese Welt- und “Werteordnung” ohne atomare Apokalypse zur “Einheitlichkeit” drängen könnte, dann würde das ein Verlauf wie im Film “Die Überleben wollen” (Soylent Green) werden, also muß dem wettbewerbsbedingten Monopoly (mit Schach, Poker und inflationären Mensch ärgere dich nicht) ein wahrhaftig-fusionierendes Denken offeriert werden, für eine Kommunikation in zweifelsfrei-eindeutiger Wirklichkeit von/zu geistig-heilendem Selbst- und Massenbewusstsein, anstatt …!?

Hallo Horos, ich will wirklich nicht “zensieren”, und ich kann ja Frust durchaus auch selbst nachvollziehen. Aber nun ist es bitte gut, das sind leider halt auch alles Beispiele für Zynismus/Fatalismus bzw. Externalisierung, die zwar verständlich sind, aber auch nichts voranbringen (vgl. die Abbildung im Nachtrag des Artikels). Auch ich bin bzgl. Frust und Externalisierung nicht immun, aber es hilft nichts, erst auf eine wie auch immer geartete “Weltrevolution” zu warten, um danach dann alles anders zu machen; wir müssen jetzt loslegen, das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Ich hab auch eine Ausnahme gemacht, weil ich normalerweise anonyme Kommentare nicht freigebe, nur solche unter Klarnamen. Aber danke für Ihr Interesse und auch Ihre Beiträge, und nochmals ich kann ja vieles nachvollziehen und wir sind uns immerhin einig, dass wir eine neue, systemische Sicht auf die Dinge (“alles hängt mit allem zusammen” und diese Welt benötigen, mit viel mehr FuturesLiteracy, sinnstiftende Kooperationen, wissensgärtnerische Gestaltung oder wie auch immer man dies nennen mag).

Dann bitte auch mal aufzeigen, wo die Reise für jeden einzelnen hingeht. Wie werden wir wohnen? Alles andere als ein Pod / eine Kapsel wäre wohl nicht zu verantworten. Was werden wir essen? Da bleiben wohl nur Insekten und künstliches Fleisch, wenn überhaupt. Wie werden wir uns fortbewegen? Autos werden verboten. In unserer 15 Minuten-City reicht ein Fahrrad. Verlassen darf man seine 15 Minuten-Stadt nur selten und nur nach vorheriger Genehmigung. Wie wird das Zusammenleben geregelt? Jeder Mensch hat einen sozial / öko – Score der bei Wohlverhalten erhöht und bei Verstößen verringert wird. Dadurch wird die bereits stark eingeschränkte Freiheit jedes einzelnen noch einmal beschnitten. Wer es wagt gegen diese perfekte Ordnung zu rebelieren, darf seinen Pod dann überhaupt nicht mehr verlassen und muß sich mit der täglichen Insektenration zufrieden geben.

Unsere weisen Herrscher und Philanthropen wie ein Herr Gates oder ein Herr Buffett werden natürlich weiterhin alle Privilegien genießen, in schönen Villen wohnen, Steaks essen, mit dem Dienstwagen fahren und dem Flugzeug in ferne Länder fliegen.

Die Frage ist, wollen wir wirklich so leben? Ist dass Leben dann überhaupt noch lebenswert?

Es wird nie eine einzige perfekte Ordnung geben, die auch noch alles vorschreibt. Ich hab einiges zu verschiedenen Zukünften für die verschiedenen Lebenswelten (Ernährung, Wohnen, Mobilität, Gesundheit etc) auch hier im Blog geschrieben, z.B. hier und hier. Mehr dazu dann demnächst auf dieser Stelle. Es gibt eben keine Silverbullet, also die eine richtige Lösung, die für jede Region, Kultur, Gesellschaft passt. Auch werden solche Zukunftsportfolios zeitlich flexibel sein müssen und immer wieder neu zusammengesetzt werden. Einen >100 Jahre langen Einheitspfad (wie bei den fossilen Energien) wird es nicht geben können, das muss liquide und kreativ bleiben und Vielfalt ermöglichen.

@Eigene Küche

„…das muss liquide und kreativ bleiben und Vielfalt ermöglichen.“

Eigentlich erstaunlich, welchen Einfluss der Einzelne hat. Unsere halbe Zukunft entscheidet sich in der eigenen Küche.

Weniger Tierisches, fast nichts mehr wegwerfen, regional und saisonal einkaufen. Das bewegt schon mal vieles. Gerade die aktuellen Preissteigerungen auf dem Weltmarkt könnten so schnell wieder weg sein.

Wobei die Preise endlich mal auch den Bauern ein vernünftiges Einkommen ermöglichen. Seit Jahrzehnten haben wir es eher mit Überproduktion zu tun, und die EU kämpfte ständig damit, den Bauern ein existenzerhaltendes Einkommen zu ermöglichen.

Die aktuell hohen Weltmarktpreise könnten durchaus auch in Afrika dazu führen, dass dort effektiver angebaut wird. Das muss kein konventioneller Anbau sein, auch vernünftiger Bioanbau hat hohe Erträge. Gerade in Afrika ist das Potential noch sehr groß, ein Mehrfaches an Erträgen zu erzielen. Das könnte wohl sogar für 2 Milliarden Afrikaner reichen.

Der Rest inclusive der Schwellenländer in Asien mag denn nun tatsächlich um Fleisch konkurrieren, das die nächsten Jahre knapp werden könnte. Wer entsprechend einsparen kann, kommt dennoch hin, und am Ende kommen wir irgendwie durch.

Was der Klimawandel für die landwirtschaftliche Gesamtproduktion bedeutet, wird sich wohl erst noch zeigen.

Überschüsse und Abfälle zur Insektenzucht zu nutzen, wird auch nützlich sein. Ganz hilfreich wäre natürlich, wenn das mit den Bakterien klappt, die direkt mit grünem Wasserstoff gefüttert werden, und dann ganz direkt tierisches Eiweiß produzieren könnten.

So umgeht man die Ineffektivität der pflanzlichen Photosynthese und die Verluste der Tierhaltung, und kann gleich auch Überschüsse aus der schwankenden regenerativen Stromerzeugung verwerten. Wasser braucht man dafür vergleichsweise auch keins. Und die entsprechenden Anlagen können da stehen, wo die Stromüberschüsse anfallen. Das so erzeugte Bakterienpulver kann man gut lagern und leicht überall hin transportieren.

Dem biblischen Domium Terrae dürfen womöglich Grenzen gesetzt werden, im Eigeninteresse, außerdem sind bestimmte Pflanzen- und Tierarten auch sozusagen nett und dürfen erhalten bleiben.

Weil sich aber die Menschheit seit vielleicht Beginn der industriellen Revolution in einem eben revolutionären Status befindet, die Besiedelung des Weltraums in autonomen, sich selbst erhaltenden “Archen” scheint nicht fern, auch die AI steht nun tapfer bereit und i.p. Krieg könnte sich demnächst insbesondere europäisch besonders ungut anbahnen, bliebe es interessant, sich nicht terrestrisch zentriert, sondern allgemein weltlich zu bemühen ?!

Also über die terrestrischen Erwärmungstendenzen hinaus schauend und optimistisch, was zukünftiges Leben, im nicht nur terrestrischen Anthropozän, dann “Anthropozän”, meint ?!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Webbaer (der schon der Meinung ist, das zeitgenössisch als problematisch Erkanntes in nicht ferner Zukunft anders gesehen, auch sozusagen en passant gelöst werden könnte)

Danke für den Kommentar. Was von Ihnen als “nicht ferne Zukunft” bezeichnet wird, ist allerdings ein häufiges Phänomen des in-die Zukunft-Schauens, da lieber eben doch recht weit weg schauen. Unsere Zukunftsvorstellungen sind häufig von Science Fiction geprägt, aber auch meine Geologen-Zunft schaut gerne mal 20, wenn nicht gar 200 Millionen Jahre in die Zukunft und postuliert, basierend auf Plausibilitätsannahmen sicher zu Recht völlig andere Kontinentkonstellationen. In die nähere Zukunft schauen bzw. sie sich mitgestaltend vorzustellen, fällt viel schwerer, dann lieber diese fernen Vorstellungen a la “uns wird schon noch was besseres einfallen”. Das ist halt eine der klassischen Ausreden, jetzt nichts tun zu müssen, bzw. die Hoffnung, es würde demnächst schon noch so ein technischer Superheld vorbeikommen, der alles wieder gerade rückt. Vorstellungen von außerterrestrischen Welten, auf die wir auswandern können und sonstigen, dann “sozusagen en passant” lösbaren Problemkreisen sind m.E. leider eher kontraproduktiv. Zur Herausforderung Futures Literacy gehört eben auch eine viel besseres Vorstellungsvermögen von Zeitabläufen und Zeitdynamiken.

Herr Dr. Reinhold Leinfelder, vielen Dank für Ihre Reaktion.

Dr. Webbaer hält Sie, böse formuliert, für eine der nettesten und klügsten Kräften beim sog. PIK, wobei – Korrektur! (ganz ernst gemeint und erst gerade so gelernt) – Sie dort gar nicht sind.

Solly for that.

Ja, Dr. Webbaer ist tatsächlich der Ansicht, dass es Probleme gibt, die nicht mit zeitgenössischen Mitteln bearbeitet werden können.

Folgt sozusagen ‘einer der klassischen Ausreden’.

Mit freundlichen Grüßen und einen schönen Tag des Herrn noch

Dr. Webbaer

Hier kann man nachlesen, welche Daten für den overshoot day zugrunde gelegt werden.

Es sind die Daten zu 6 Themen bei den einzelnen Ländern sowie bei earth overshoot day zu allen Ländern der Erde zu: CO2-Emissionen (“carbon”), Fischgründe, Ackerlan, Weideland, bebautes Land und Waldbestand.

Interessant ist dabei, dass dann, wenn man die CO2-Emissionen mal außen vor lässt, es keinen overshoot day gibt und die Ressourcen ausreichen, ein Art Gleichgewicht zu erkennen ist.

Hinzu kommt noch, dass die “Macher” dieser overshoot day – Berechnungen für die notwendige Reduzierung der CO2-Emissionen nur die notwendige neu zu bepflanzende Waldfläche pro Land berechnen. Wenn das dem jeweiligen Land im jährlichen Betrachtungszeitraum nicht gelingt, dann wird das eine negative Gesamtbilanz woraus sich dann ergibt am wievielten Tage des Jahres der positive Wert unterschritten wird.

Ich habe zwar keinen Gegenvorschlag, aber ich finde diese Art der Berechnungen nicht okay.

Hier auch noch der Link zur Hauptseite von wo man auch die jährlichen Berichte runterladen kann.

Ich behaupte nach wie vor: Weniger Kalorien pro Kopf lösen nicht nur das Mengenproblem (mehr Menschen im Jahr 2050), sondern sie machen die Menschheit auch gesünder, denn Übergewicht und Fettsucht beeinträchtigt die Gesundheit im weltweiten Durchschnitt mehr als Mangelernährung. Hier etwas zur Ernährung in Japan:

Fazit: Nordamerika, Europa und China sind trotz höherwertiger Ernährung verglichen mit dem Weltdurchschnitt kein Vorbild, denn es wird zu viel gegessen, was grosse Gesundheitsprobleme verursacht.

Ernährung, Gesundheit, Ressourcen im 21. Jahrhundert

Im obigen Artikel mit dem Titel „Essen wir die Erde auf“ , was in etwa dem Thema ökologischer Fussabddruck der Landwirtschaft entspricht, werden folgende Probleme betreffend Ernährung und landwirtschaftlichen Ressourcen erwähnt:

– der Mensch+seine Nutztiere verdrängen/gefährden Wildtiere zu Land (Abholzung, etc) und zu Wasser (Überfischung)

– Die Landwirtschaft ist auch sonst ein Ressourcenfresser und eine Umweltbelastung über den Süßwasserverbrauch, die Düngerherstellung, die Verwendung von Plastik als Transport und Verpackungsmaterial, den Verbrauch weiterer Rohstoffe und die hohen eingesetzten Energiemengen

– Klimawandel+Kriege erhöhen das Risiko für Hunger, Migration, Krankheiten

– Neobiota+Invasoren sowie durch Überdüngung geschaffene marine Todeszonen gefährden die Biosphäre

– 20-30% der weltweiten Treibhausgase durch Landwirtschaft

Als Lösungen/Verbesserungen der Belastung des Planeten durch die Landwirtschaft werden folgende Massnahmen genannt:

– erneuerbare Energie als Energiequelle in Landwirtschaft und Ernährung

– geschlossene Kreisläufe

– Reduktion der 30%-Nahrungsmittelverluste

– regionale, saisonale Produkte

– vegetarische/vegane Ernährung, Insekten, Beyond-Meat, Laborfleisch

– Urban Gardening

– Präzisions-Landwirtschaft ( Bewässerung/Düngung)

– Aquaponik, Verwendung von Bioabfällen

Im obigen Artikel fehlt aber folgendes:

– Einschätzung der Auswirkungen der erwähnten Massnahmen auf Landverbrauch und Treibhausgasemissionen

– Einschätzung der Durchsetzbarkeit der erwähnten Massnahmen

– Abschätzungen über welche Verbote/Anreize die erwähnten Massnahmen umgesetzt werden können

– eine Erwähnung der Überernährung und der gesundheitlichen Aspekte der Ernährung

Gemäss WHO’s Artikel Obesity and overweight gilt folgendes:

Persönliche Einschätzung: Ernährung und landwirtschaftliche Praktiken ändern sich nur langsam. Viele der Massnahmen, die im westlichen akademischen und woken Milieu bezüglich Ernährung und Landwirtschaft empfohlen werden richten sich an Menschen dieses Milieus, haben aber global wenig Chancen auf breite Verwirklichung. Zudem werden im urbanen westlichen Milieu auch Welternährungsprobleme wie die Adipositas-Epidemie kaum wahrgenommen oder aus falsch verstandener politischer Korrektheit tabuisiert.

@ M. Holzherr: In diesem Blogbeitrag kann nicht das gesamte Ernährungssystem in all seinen Aspekten betrachtet werden. Ich verweise zusätzlich auf den inzwischen eingetragendem Link zur Aufzeichnung meines 90min Vortrags zum Thema für die Uni Wien, sowie auf einen heutigen Nachtrag (am Ende des Blogbeitrags) zu zwei spannenden Publikationen zu weiteren und z.T. ganz neuen Zahlen zum Anteil der Emissionen im Food System.

Aber doch noch dies hier: Ihre Einschätzung zur wichtigen Rolle von Übergewichtigkeit teile ich nicht, zumindest nicht bei gegenseitiger Aufrechnung bzgl. Flächenverbrauch, Treibhausgasen etc. Ernährungsverhalten ist (übrigens genauso wie Bevölkerungszahl) ein eigener Problemkreis, und ja, klar gibt’s da auch im Ländervergleich große Probleme (ich verweise z.B. auf die Bildbände von Peter Menzel “What the World eats”)-. Sobald aber menschliches Gewicht gegen andere Faktoren aufgerechnet wird, ist dies einfach nur ein weiterer Ausredereflex, um selbst nichts tun zu müssen. Adipositas ist genauso wie Anorexie eine ernstzunehmende Krankheit, beide haben viele Ursachen. Übergewichtigkeit hat eine Vielzahl von Faktoren, darunter auch genetische Veranlagung, daneben natürlich auch Erziehung (z.B. Belohnungssysteme mit Süßem) sowie soziales Umfeld. Erziehung, Bildung, Sport, aber auch funktionierende Sozialsysteme etc. sind hier aber auch wesentlich als Gegenmaßnahme zu nennen. Aber so nach dem Motto: solange es so viele Übergewichtige gibt, kann ich Flugreisen machen, soviel ich will wäre zynisch und perfide. Es kommt ja insbesondere auf die Art des Konsums an, Fleischproduktion verbraucht natürlich auch viel mehr Fläche, Futtermittel, Wasser und produzieren damit auch viel mehr Treibhausgase, als pflanzliche und regionale/saisonale Ernährung. Und selbst als Vegetarier kann ich höheren Ressourcenverbrauch haben, wenn ich mich v.a. aus Übersee-Avocados, tropischen Früchten, sonstigen exotischen Produkten ernähre als einmal in der Woche einen kleinen Sonntagsbraten aus regionaler Zucht zu essen. Auch ohne übergewichtig zu sein, kann man also deutlich mehr Flächenverbrauch, Transportressourcenverbrauch etc verursachen als Übergewichtige. Und eine maximale Kalorienzahl pro Tag vorzuschreiben, funktioniert nun wirklich nicht.

@Reinhold Leinfelder bezüglich Minderkonsum:

Oben liest man als Massnahme: „ Reduktion der 30%-Nahrungsmittelverluste“.

Für mich fällt die Reduktion von Übergewicht ins gleiche Kapitel mit den gleichen Auswirkungen auf das Ernährungssystem und zusätzlich mit positiven Gesundheitsfolgen.

Heute las ich unter dem Titel Obesity treatment could offer dramatic weight loss without surgery or nausea folgende Nachricht aus der Forschung:

Fazit: Eine andere Essenskultur und appetithemmende Medikamente können die weltweit benötigte Nahrungsmenge gleich stark reduzieren wie die Reduktion der Nahrungsmittelverluste.

Erstrebenswertes landwirtschaftliches Ziel: Die Landwirtschaft des Jahres 2050 sollte nur wenig mehr Land beanspruchen als die Landwirtschaft des Jahres 2020.

@ M.Holzherr. Ja, wie gesagt, andere Essenskulturen (dabei durchaus Vorbilder aus anderen Ländern, darunter ggf auch Zuchtinsekten essen, wer mag), da bin ich ja durchaus dabei (daher auch unsere “Weltreise” durch 10 Länder in unserem Buch “Die Anthropozän-Küche”, siehe auch hier im Blog). Auch urbane Farmscrapers, Urban Gardening etc. könnten Flächen-, Wasser-, Dünger- und Energieverbrauch verringern. Adipositas-Behandlung, etwa auch durch Maßnahmen, wie Sie sie empfehlen, ist aber einfach ein medizinischer Problemkreis und ich warne sehr davor, betroffene Personen zu stigmatisieren. Hohe Kalorienaufnahme zum 1/3-Verlust im Lebenszyklus der Nahrungsproduktion/Verwendung dazuzurechnen, geht wirklich gar nicht.

Beim MPI hat sich auch jemande Gedanken zur Ernährungsfrage gemacht:

“Hunger ist Kopfsache“.