Persönlichkeitsstörungen – ein veraltetes Konzept oder hilfreiche Diagnose?

Letztes Mal habe ich ein Interview mit meiner kleinen Schwester geführt, die im Frühling mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. In den Kommentaren habt Ihr die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt Persönlichkeitsstörungen gibt, oder ob diese nicht einfach in das Spektrum der Persönlichkeit hineingehören. Dieses muss schließlich so breit gefasst werden, wie es Individuen gibt. Ich hatte zunächst einmal eine defensive Einstellung zu diesem Thema eingenommen, denn ich traute mich nicht eine eigene Meinung zu diesem Thema zu haben. In meiner Familie gibt es das Sprichwort: “Da hat mal wieder jemand zu viel Meinung für zu wenig Ahnung”. Deswegen achte ich immer darauf mir nur dann eine Meinung anzumaßen, wenn ich auch genügend Ahnung für passende Argumente habe. Die Aussagen und Fragen in den Kommentaren haben mich aber sehr zum Nachdenken angeregt, nicht zuletzt weil ich keine gute Antwort auf die Fragen hatte. Die Argumente der Kommentatoren waren nicht schlecht und die Textverweise waren auch nicht aus der Luft gegriffen, oder Humbug. Also habe ich mich an die Recherche gemacht, um die Frage zu klären: Persönlichkeitsstörungen – ein veraltetes Konzept oder hilfreiche Diagnose mit passender Behandlung?

Was ist eine Persönlichkeitsstörung?

Um dieses Thema wissenschaftlich zu eruieren, müssen erstmal passende Definitionen her: “Persönlichkeit, Persönlichkeitsstile und Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen sind Ausdruck der für ihn charakteristischen Verhaltensweisen und Interaktionsmuster, mit denen er gesellschaftlich-kulturellen Anforderungen und Erwartungen entsprechen und seine zwischenmenschlichen Beziehungen {…} zu führen versucht.” (Fiedler, 1997a). Die Persönlichkeit macht es möglich in einem Umfeld zu existieren, zu interagieren und auf unbekannte Situationen zu reagieren. Bei manchen Menschen entwickelt sich die Persönlichkeit aber zu hart und unflexibel. Das kann dazu führen, dass diese Personen es schwerer haben auf neue Situationen zu reagieren und ihr Glück in ihrem Umfeld zu finden.

Persönlichkeitsstörungen sind durch Erfahrungen erlernte kognitive Schemata, die Verhaltensweisen und Gedankengänge steuern. Diese kognitiven Schemata funktionieren wie Filter, die die Sicht der Betroffenen auf ihre Umwelt beeinflussen. Und zwar auf eine der Norm abweichende und häufig dem Befinden der Betroffenen abträgliche Art und Weise.

Damit die Persönlichkeit als gestört diagnostiziert werden kann, muss sie zwei Charakteristika zeigen. Zum einen muss sie die Betroffenen durch diese konstant und in allen Lebensbereichen in Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Handeln beeinträchtigen, und zum Anderen eine starke Verminderung und Beeinflussung der Lebensqualität verursachen.

Einmal zusammengefasst: eine Persönlichkeitsstörung ist ein kognitives Schema mit dem Betroffene ihre Umwelt wahrnehmen und auf Grund dessen ihr Wohlbefinden und Handlungsspielraum eingeschränkt sind.

Was ist die Ursache einer Persönlichkeitsstörung?

Diese Frage ist schwieriger zu beantworten. Wie meine Schwester schon in meinem letzten Artikel erklärt hat, ist die Ursache sehr individuell. Und nur weil es bei der einen Person das Eine war, wird es bei einer anderen Person nicht das gleiche sein. Im Allgemeinen gibt es fünf verschiedene Faktoren, die häufig als Ursache gelten können.

- Genetische Veranlagung: Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und die Anfälligkeit für Persönlichkeitsstörungen genetisch vererbbar sind. Personen, deren Familienmitglieder an Persönlichkeitsstörungen leiden, könnten ein erhöhtes Risiko haben, selbst betroffen zu sein.

- Frühe Kindheitserfahrungen: Traumatische oder dysfunktionale Erfahrungen während der Kindheit, wie Vernachlässigung, Missbrauch oder instabile familiäre Verhältnisse, können das Risiko für die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen erhöhen.

- Umweltfaktoren: Schwierige Lebensumstände, wie Armut, soziale Isolation oder der Verlust wichtiger Bezugspersonen, können das Risiko für Persönlichkeitsstörungen erhöhen.

- Neurobiologische Faktoren: Untersuchungen deuten darauf hin, dass Veränderungen in der Gehirnchemie und -struktur bei einigen Persönlichkeitsstörungen eine Rolle spielen könnten.

- Persönliche Anpassungsfaktoren: Die Art und Weise, wie eine Person auf Stress reagiert und mit ihren Emotionen umgeht, kann zur Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen beitragen.

Häufig kann man die Ursache aber nicht auf einen einzigen dieser Faktoren festnageln, sondern es ist vielmehr eine Individuelle Mischung. Darum sind die Behandlungsmethoden für die jeweilige Person immer individuell.

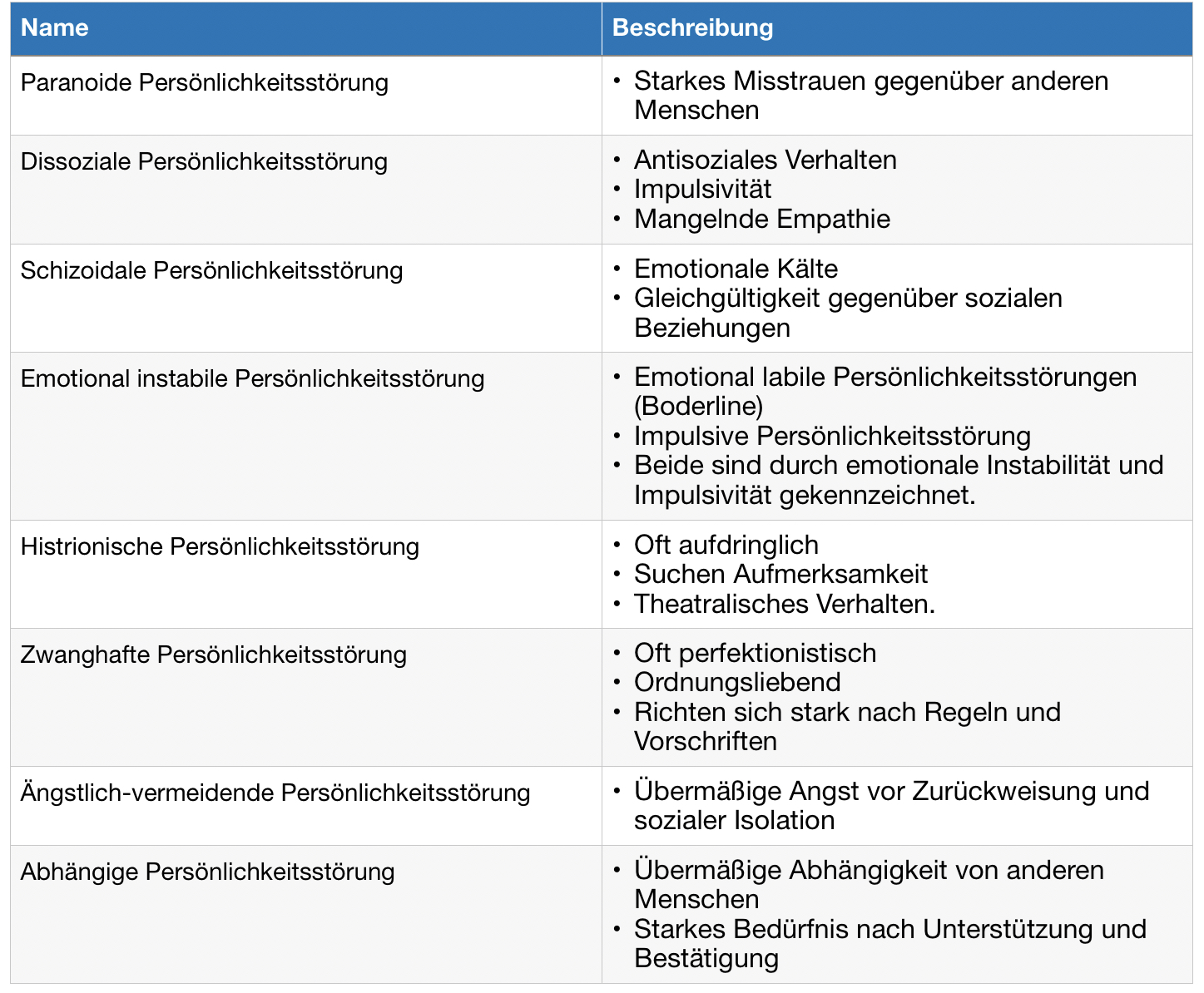

Welche Formen der Persönlichkeitsstörung gibt es?

Die WHO verwendet ein Klassifikationssytsem für Diagnosen. Dieses heißt ICD. Die USA verwendet ein anderes System, um Persönlichkeitsstörungen einzuordnen, und zwar das DSM. In ICD-10 wurden Persönlichkeitsstörungen in folgende Klassen eingeteilt:

Die ICD-10 ist allerdings seit 2022 durch die ICD-11 ersetzt worden. In dieser neueren Version wird die strenge Kategorisierung aufgegeben und stattdessen eine dimensionale Diagnostizierung eingeführt. Im Vordergrund dieser Diagnostik steht zuerst der Schweregred, der in leicht, mittel und schwer eingeteilt werden kann. Daneben werden die vorherrschenden Persönlichkeitsmerkmale beschrieben. Hierbei gibt es die großen 5 Charakteristika: Negative Affektivität, Distanziertheit, Dissozialität, Enthemmung und Anankasmus. Das bedeutet, dass bei einer Diagnose zuerst der Schweregrad und dann die verschiedenen Charakteristika angegeben werden. Dadurch wird ein dimensionales Feststellen ermöglicht.

Was sind Behandlungsmethoden einer Persönlichkeitsstörung?

Da sowohl die Ursachen, als auch die Ausprägungsformen so individuell sein können, gibt es auch nicht DIE eine Methode, um eine Persönlichkeitsstörung zu behandeln. Das allgemeine Ziel ist es immer, den Betroffenen beizubringen ihre Persönlichkeitsstörung besser zu verstehen und mit ihr so leben zu können, dass sie so wenig wie möglich Einschränkungen und Unglück in ihrem Alltag erfahren müssen. Bei meiner Schwester geht es zum Beispiel darum so genannte Skills zu erlernen, um aus emotionalen Tiefpunkten und fehlplatzierter Euphorie wieder hinauszukommen. Aber das ist nur ein Beispiel, denn grundsätzlich gibt es einige Möglichkeiten. Und diese müssen nicht exklusiv sein, es kann gut sein, dass mehrere angewendet werden, um einander zu ergänzen.

Therapieformen

Die Hauptbehandlungsform für Persönlichkeitsstörungen ist in der Regel die Psychotherapie. Hierbei ist es möglich verschiedene Therapieansätze, wie die kognitive Verhaltenstherapie (CBT), die dialektische Verhaltenstherapie (DBT), die Schematherapie und die psychodynamische Therapie einzusetzen, um die Symptome zu lindern und die Bewältigungsfähigkeiten zu verbessern.

Neben der Gesprächstherapie gibt es auch noch die medikamentöse Behandlung. In einigen Fällen kann die Verabreichung von Medikamenten dazu beitragen, bestimmte Symptome wie Depressionen, Angstzustände oder Impulsivität zu kontrollieren. Die Wahl der Medikamente hängt von den spezifischen Symptomen und Bedürfnissen des Einzelnen ab.

Daneben gibt es noch die Gruppentherapie. Sie kann für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen von Vorteil sein, da sie die sozialen Fähigkeiten, Beziehungen und das Selbstvertrauen verbessern kann. Sie bietet auch die Möglichkeit, von anderen in ähnlichen Situationen zu lernen.

In einigen Fällen ist es sinnvoll, Familientherapie einzubeziehen, um familiäre Dynamiken zu verstehen und zu verbessern, die zur Persönlichkeitsstörung beitragen könnten.

Wie bei meiner Schwester beispielsweise gibt es das Fähigkeitstraining. Das kann Schulungen beinhalten, um bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, wie Stressbewältigung, emotionale Regulation und Konfliktlösung.

In schweren Fällen von Persönlichkeitsstörungen, insbesondere wenn selbstverletzendes oder suizidales Verhalten vorliegt, kann eine vorübergehende stationäre Behandlung notwendig, oder besonders hilfreich sein.

Zusätzlich zu diesen ganzen Methoden und Behandlungen ist es immer auch von Vorteil, wenn es Unterstützungsnetzwerke gibt. Denn die Hilfe durch Freunde, Familie und soziale Netzwerke kann eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen spielen.

Ist Persönlichkeitsstörung ein veralteter Begriff und man sollte lieber von einem Persönlichkeitsspektrum sprechen?

Um zurück zu kommen zu der eigentlichen Kernfrage dieses Artikels: Ist der Begriff Persönlichkeitsstörung überhaupt noch zeitgemäß, oder behindern wir durch diesen Begriff viel eher eine ganzheitliche Behandlung der verschiedenen Beschwerden? In den Kommentaren zu meinem letzten Artikel ist diese Frage aufgekommen. Das hat mich zum Denken gebracht. Wir sind in den letzten 10 Jahren auf einem Weg alle Individuen zu akzeptieren und jede Form des Seins in unser Umfeld zu integrieren. Wir sind schon einen weiten Weg gekommen mit der Gleichberechtigung der Frau, der Legalisierung der homosexuellen Ehe und der Standardisierung eines diversen Geschlechts. Warum wollen wir dann in der Psychologie Persönlichkeitsformen, die der Norm widersprechen als Störung einstufen? Wäre es nicht sinnvoller auch hier einfach ein alternatives Sein zu akzeptieren und diesen Menschen den Umgang in unserer Gesellschaft zu erleichtern?

Mulder und Tyrer (2023) argumentieren, dass man spezifisch bei Borderline das Problem hat, mit einem 60 Jahre alten Begriff zu arbeiten, der als Diagnose für einen weiten Bereich an Symptomen gelten soll. In der Vergangenheit wurden Patienten mit dem Begriff “Borderliner” stark stigmatisiert und verallgemeinert. Dadurch wurden sicher nicht zu wenig Patienten mangelhaft behandelt oder vielleicht sogar fälschlicherweise in diese Gruppe gesteckt. Diese Argumente lassen sich gut auf die Gesamtheit der Persönlichkeitsstörungen ausweiten. Die starren Diagnosen können eine adäquate Behandlung für sehr individuelle Phänomene erschweren. Außerdem spiegeln Diagnosen ebenso den Psychiater wieder wie den Patienten, oder so sagt man im Volksmund. Also wären die Begriffe nicht nur starr und stigmatisierend, sondern auch noch anfällig für Fehler durch die behandelnden Personen. Rundum also ein nicht allzu vertrauenserweckendes Bild.

Wieso wurde aber dann der Antrag von Mulder und Tyrer Borderline aus dem Spektrum der Persönlichkeitsstörungen zu exkludieren abgelehnt?

Spezifisch bei Borderline wird sogar nach der neueren ICD-11 noch kategorial diagnostiziert, weil diese Persönlichkeitsstörung so gut untersucht ist, dass es wirklich viele optimierte Behandlungsmethoden gibt. Der Diagnose-Prozess ist fast fehlerfrei und es gibt viele gute Mechanismen, die Betroffenen zu unterstützen. Das aufzugeben scheint mehr Probleme aufzuwerfen, als es lohnen würde. Deswegen bleibt man hier lieber bei den alten Begrifflichkeiten.

Anders hat die WHO bei den anderen Kategorien entschieden. In der neuen ICD wird dimensional diagnostiziert, um loszukommen von den veralteten Kategorien. Es scheint besser zu sein die Patienten auf ihre Persönlichkeitsmerkmale zu untersuchen und den Schweregrad festzulegen. Dadurch kann eine individuellere Behandlung passieren, die den Betroffenen ganz spezifisch helfen kann. Und es ist schwerer eine Erkrankung zu übersehen. Gerade bei Persönlichkeitsstörungen kann ein Übersehen dramatisch sein, denn einige Störungen werden von selbstverletzendem Verhalten begleitet. Und dieses unentdeckt und unbehandelt zu lassen wäre fatal.

Was ist also die Antwort?

Selbst nach meiner extensiven Untersuchung des Themas traue ich mich nicht eine eindeutige Aussage zu treffen und diese gar in einem Artikel als allgemeingültige Antwort zu veröffentlichen. Mein Ansatz ist, dass ich der WHO vertraue. Sie hat die ICD aktualisiert und dabei das kategoriale Denken abgelehnt und stattdessen einen dimensionalen Ansatz veröffentlicht. Das verleitet mich dazu zu sagen, dass die bisherige Diagnostik veraltet war, aber die Krankheitsbilder selbst immernoch vorhanden sind und nicht veraltet.

Bei weiterem Interesse zu dem Thema:

Borderline, Was macht Neuropsychologie, Introvertiert oder extrovertiert, Wie Corona die Persönlichkeit verändert

Quellen

Association, A. P., & Statistics, A. P. a. T. F. O. N. A. (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Fiedler, P. (1997a). Persönlichkeitsstörungen (3. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Fiedler, P. (2000). Persönlichkeitsstörungen. In Springer eBooks (pp. 395–411). https://doi.org/10.1007/978-3-662-08348-2_21

Mulder, R., & Tyrer, P. (2023). Borderline personality disorder: a spurious condition unsupported by science that should be abandoned. Journal of the Royal Society of Medicine, 116(4), 148–150. https://doi.org/10.1177/01410768231164780

Hallo Frau Wildenmann, für mich ein schöner unaufgeregter Beitrag zu diesem Thema. Vielen Dank dafür. Ich habe vor einigen Jahren aufgrund eigener Abhängigkeitserkrankung den Begriff strukturelle Störung, wie in Gerd Rudolf wohl maßgeblich im ” Leitfaden zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen mit geprägt hat, kennengelernt. Sicherlich nicht überall anwendbar(Traumata), aber klingt für mich freundlicher als Persönlichkeitsstörung:-) Nur so ein Gedankengang

Viele Grüße Marcus R

Als Angehöriger eines schwer psychisch erkrankten Familienmitglieds kann ich sagen, dass die Rolle der engsten Angehörigen, aber auch die Folgen für diese z u selten beachtet werden. Ob man es bipolare Störung nennt oder manische Depression, die erkrankte Person sucht meist nur Hilfe wenn ein Teil der Erkrankung in den Vordergrund tritt. Eine manische Phase kann eine ganze Familie in den Abgrund stürzen, behandelt wird aber nur die depressive Phase. Eine Patientin die alle paar Monate eine narzistische Phase entwickelt, ihre nächsten Angehörigen abwertet und erniedrigt oder gar in Gefahr bringt, geht nur in der Phase des Zusammenbruchs des eigenen Selbstbildes zum Psychater und sucht Hilfe. Dieser bezieht dann fast nie die Angehörigen mit ein und sieht seine Aufgabe darin die erkrankte Person wieder aufzubauen das Selbstbewustsein zu stärken, was dazu führt, dass die Auswirkungen auf die Angehörigen noch gravierender werden. Diese Mechanismen können Patienten meist nicht erkennen und behandelnde Ärztinnen sind an Schweigepflichten gebunden und haben keinerlei Strategien die angehörigen einzubeziehen. Einzige Chance ist dass die Patienten selber diesen zerstörerischen Kreislauf erkennen und ihre behandelnden Ärzte darauf hinweisen.

Das war wieder ein sozusagen frickin guter Text, wie sich Dr. Webbaer anzumerken erlaubt, einzuschätzen erlaubt und sog. Persönlichkeiten mit möglichen Störungen meinend.

Großes Bären-Kompliment !

[1]

Also, so geht es aus diesseitiger Sicht nicht, eine Persönlichkeitsstörung könnte bis müsste – eben aus diesseitiger Sicht – dann festgestellt werden, wenn sie andere andere Personen stören, deshalb auch im Kompositim diese ‘Störung’.

Anders also als in einige Katalogen des Püschologenwesens festgestellt.

(Die Püschologie soll ja nie übergriffig werden und das sozusagen normale Persönlichkeitsspektrum zu bearbeiten suchen.)

Es soll so von außen festgestellt werden, Menschen, die sich selbst (und irgendwie womöglich auch freiwillig) quälen, kennt der Schreiber dieser Zeilen.

Doch leiden sie an einer ‘Persönlichkeitsstörung’ – oder haben sie Grund für ‘Denken, Wahrnehmen, Fühlen und Handeln’ in sozusagen ‘allen Lebensbereichen’?

Einen Grund, der im Persönlichen liegen mag, aber nicht zu pathologisieren wäre?

Dr. W ist ja “sanguinisch”, leichtfüßig und so, hat abär schon ganz gelegentlich im Alter mit leichten Depressionen zu kämpfen, die wenig Sinn machen, die er der von ihm unbeeinflussbaren Biochemie zuordnet, die dann zu pathologisieren wäre, wenn sie nicht mehr gesteuert werden könnte.

Was nicht der Fall ist, außerdem ist sich Dr. W selbst guter Püschologe, sozusagen, hat auch in wissenschaftsnahen WebLog-Inhalten so viel gelernt.

[1]

Wer lobt, setzt sich nicht etwa gleich, wie Goethe meinte, sondern stuft sich auf.

Dr. W bittet in diesem rekursiven Zusammenhang gleich um Entschuldigung.

Vielen Dank für das Lob.

Allerdings muss ich widersprechen was die Bedingungen für eine Persönlichkeitsstörung angeht. Der Begriff hat nichts damit zu tun andere zu stören. Sondern damit dass man als Erkrankter das eigene Leben schwerer ist.

‘Störung’ ist ein Begriff aus dem Fachjargon. Bei so etwas kann die Alltagsbedeutung (oder auch die Etymologie) in die Irre führen.

Ist ‘Störung’ eigentlich ein missglückter Versuch der Eindeutschung von ‘disorder’? Dann wäre die ursprüngliche Bedeutung, dass der Kranke aus der Ordnung geraten ist — seiner eigenen und der der Gesellschaft. Aber auch das ist, wenn es denn zuträfe, längst Geschichte, daher: s.o.

Formal richtig, aber es gibt dann schon Personen, die sich so gestört sehen, um erst so eine wie gemeinte Störung bei anderen Personen feststellen zu wollen?

Wobei Dr. W so nicht stören wollte, sondern nur für den bereit gestellten Text, der sogar verstanden worden ist, dankt.

Erfrischend, nett und verständig; außerdem ist es aus diesseitiger Sicht ratsam bis erforderlich auch Personen, die nur a bisserl außerhalb des sozusagen Gewohnten stehen, nicht als irgendwie persönlich gestört zu diagnostizieren, zu katalogisieren und idF sozusagen planmäßig zu bearbeiten.

Mit freundlichen Grüßen + eine schöne Kalenderwoche des Jahres 2023

Dr. Webbaer (dem “HIRN UND WEG” bereits mehrfach sehr positiv aufgefallen ist)

Schön geschrieben. Es ist komplex, ja: Was unterscheidet Persönlichkeit von Persönlichkeitsstörung? Was eine Persönlichkeitsstörung von anderen psychischen Störungen? Ein Orientierungspunkt ist, dass die Problematik bei einer Persönlichkeitsstörung eher zum Leben der Person dazugehört und nicht einfach wieder weg geht.

Prof. Dr. Ludger Tebartz van Elst hat hier im Gespräch darauf hingewiesen, dass man die Grenze bei den Persönlichkeitsstörungen wahrscheinlich zu weit gezogen hat und darum in etwa doppelt so viele Personen so eine Diagnose bekommen, als aus statistischer Sicht gerechtfertigt wäre. Seine Arbeiten zum psychiatrischen Störungsbegriff bzw. medizinischen Krankheitsbegriff im Grundlagenteil vieler seiner Bücher kann ich sehr empfehlen!

P.S. Zwei Fehlerchen: Das ICD von 2021 ist das ICD-11; und vom DSM-5 gibt es eine leicht korrigierte Fassung von 2022, das DSM-5-TR. Diesen Kommentar kannst du gerne löschen.

Habe ich gerade korrigiert. Tut mir leid, für die Fehlinformationen. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Unterschied zwischen der alten kategorialen Diagnostik und der neuen dimensionalen miteingearbeitet. Vielen Dank für den Input und die Korrektur

Persönlichkeitsspektrum gefällt mir im Sinne des ganzheitlich-ebenbildlichen Wesens Mensch gut, wenn das zu Verantwortungsbewusstsein und Vernunft für eine ganzheitliche Behandlung führt (Möglichkeiten in geistig-heilendem Selbst- und Massenbewusstsein, anstatt egozentriertes “Individualbewusstsein” im “Tanz um den heißen Brei”), dann wären auch Krieg und Klimawandel sicher kein Problem mehr.

Ich habe ein grundsätzliches Problem mit der Annahme, dass der Mensch zum Glücklichsein und Harmonie geschaffen wäre – passt nicht zu den Daten. Wir sind dazu gemacht, nach Glück zu streben, nicht, glücklich zu sein. Einen Esel bringen Sie ja auch voran, indem Sie ihm mit der Karotte vor der Nase baumeln, nicht, indem Sie ihn sie fressen lassen. Sie geben ihm genug, dass er bei Kräften bleibt, lassen ihn mal was extra abbeißen, damit er nicht resigniert – aber Sie nützen Hunger und Karotte gleichermaßen, um Tempo und Richtung zu regulieren. Und wenn der Esel die Karotte endlich kriegt, kehrt nicht das Paradies auf Erden ein – er frisst sie, ist kurz happy, dann vermisst er die Karotte und sucht sich die nächste.

Wer satt ist, hält an – er verfängt sich in Kreisläufen, wird zum Zahnrad in einer Maschine namens Gesellschaft. Die Gesellschaft hält ihn mit Glück und Unglück so auf trab, dass er eifrig im Hamsterrad rennt, doch wenn er so unhappy wird, dass er den Joker macht, empfindet sie das schon als Störung. Der Joker hingegen empfindet Batman als Störung. Diese Art Störung ist aber keine Eigenschaft des Patienten, sondern der Beziehung zwischen ihm und seiner Umwelt.

Ein Haifisch ist der perfekte Fisch im Wasser, doch ein sehr krankes Kamel in der Wüste. Gleiches Prinzip. Und wenn Sie ihn in die Bratpfanne werfen oder für Futter stepptanzen lassen, ist ihm geistige Gesundheit einfach unmöglich. Er ist kerngesund, seine Umwelt ist es auch, nur füreinander sind sie schwerst gestört. Es ist ein Hardware-Konflikt, ein Kompatibilitätsproblem zwischen an sich intakten Komponenten.

Und bei der Umwelt ist es so, dass das Unglück Vieler für das Glück Weniger einfach fester Bestandteil unserer Evolutionsstrategie sind. Viele Sklaven geben alle Träume und Hoffnungen auf, um Tag und Nacht zu schuften, damit die Verwalter und Eliten der Plantage ein schönes Leben haben, in dem sie sich verwirklichen können – sie sammeln Reichtum an, Fett, Ressourcen, Kultur, Wissen, bauen Straßen und Infrastruktur. Die Sklaven des Kolonialismus zahlten das Internet, die Herren entwickelten es, jetzt nützen es ihre Nachfahren gleichermaßen und knobeln ihre Rollen in den Sklavenplantagen der Zukunft aus. Wir machen das System immer gerechter, ausgeglichener, doch das Prinzip ändern wir nicht – es liegt in unserer Natur. Unserer DNA. Wir stellen das Muster immer wieder her, ganz egal, was wir versuchen.

Insofern würde ich eine Persönlichkeitsstörung eher bei den Naturgesetzen suchen, die die Evolution steuern.

Das Verhältnis zwischen unserem Glück und unserem Unglück ist wichtig, um uns auf der uns zugeteilten Stufe einer Hierarchie zu halten, einen Mix aus Schwäche und Stärke, Angst und Übermut zu mixen. Und Hierarchien sind wichtig, denn sie ermöglichen Staaten und Gesellschaften, die als Organismen fungieren, die uns vor einer darwinistischen, grausamen Umwelt schützen, wo es auch Hierarchien gibt, doch dort werden sie mit Zähnen und Klauen geschaffen. Die Nahrungskette light erspart uns die Nahrungskette heavy, aber Wölfe und Schafe muss es auch darin geben. Und dass arme Leute eher einen Knall haben als reiche, hat den Sinn und Zweck, ihnen ein Entkommen unmöglich zu machen. Ein Gangsta, der die Hood terrorisiert, hatte vielleicht eine schwere Kindheit und nie die Spur einer Chance, aber er ist wirklich das Stück Scheiße, für das ihn alle halten, das System hat etwas geschaffen, das wirklich und wahrhaftig kein Mitleid verdient und nur mit Füßen getreten werden kann. Weil es das für seine Stabilität braucht. Weil irgend jemand den reichen Arzt abknallen muss, der freiwillig in der Kinderklinik im Getto arbeitet, sodass die Reichen nicht ernsthaft auf die Idee kommen, in den Armen Menschen wie sie selbst zu erkennen. Dann wäre das System ja gestört. Alle hassen einander, jeder hat irgendwie einen an der Waffel, jeder hat irgendwie Recht, aber nicht so, wie er glaubt, und gerade das sorgt für ein gesundes, glatt laufendes System, das sie alle am Leben erhält, unglücklich oder nicht.

Wir haben’s hier mit Evolutionsprodukten zu tun, selbstorganisierenden Systemen, und die sind für gewöhnlich viel, viel schlauer als wir. Alles, was wir bislang tun, um die Gesellschaft zu verändern, wirkt wie Unfallchirurgie, durchgeführt von einem Kind, das aus dem Patienten auf dem Operationstisch einen Schneemann zu bauen versucht.

Ähnliches gilt für unser Gehirn. Es ist ein System, das stabil laufen will. Und wenn es Ihnen dazu weiße Mäuse zeigen muss, spontane Weinanfälle auslösen, oder dafür sorgen, dass Sie sich regelmäßig die Knochen brechen, tut es das. Sie können auch wahnsinnig werden, weil Sie dann von der Umwelt all die Ablehnung bekommen, die Sie für reibungslose geistige Abläufe brauchen, die dann meist den Wahnsinn perfektionieren. Sie werden zum Parasiten an sich selbst, der Ihr eigenes Leid zum Überleben braucht. Aber da ist nichts gestört, die Selbstquälmaschinerie flutscht wie eine Eins. Falls Sie davon ausgehen, dass es zu den Zwecken Ihres Gehirns gehört, Sie vor Leid zu schützen, ist es eindeutig eine Fehlkonstruktion. Falls Sie davon ausgehen, dass die Evolution eine große Bandbreite von Experimenten zulässt, die sie dann auf ihre Umwelttauglichkeit prüft, und dazu halt auch solche gehören, die mehr leiden als andere, dass Experimente mit endlosem Leid genauso legitim sind, wie andere auch, ist es einfach ein Prototyp, der im falschen Universum gelandet ist. Wenn Sie einen Füller haben, der grün schreiben soll, Sie aber rote Tinte rein tun, was genau ist dann gestört? Ist die Frage überhaupt wichtig, wenn es um psychische Probleme geht?

Am Ende bleibt wohl nur, festzulegen, dass eine Störung das ist, was stört. Und es mehrere Möglichkeiten gibt, dafür zu sorgen, dass es nicht stört. Einen Sterbenden können Sie manchmal nur mit Morphium und Dauerfernsehen zuknallen, damit er nicht leidet. Manchmal basteln Sie am Kopf des Patienten mit Therapien und Chemikalien, manchmal betäuben Sie die Probleme nur, manchmal versuchen Sie, eine Umwelt zu schaffen, ein Heim, ein Reservat, ein Goldfischglas für den Hai in der Wüste, in der seine Besonderheit nicht stört, binden ihn in eine Gemeinschaft ein, die praktisch eine Sekte ist – isoliert von der Außenwelt, sodass alle ihre psychischen oder körperlichen Auffälligkeiten nicht mit den Normalos vergleichen können, und dementsprechend nicht als Störung wahrnehmen. Manchmal ändern Sie die Gesellschaft, sodass sie einem breiteren Spektrum an Menschlichkeit Funktionen zuweist und/oder ungestörtes und unstörendes Dasein ermöglicht. Manchmal geben Sie ihm zwei Wochen Urlaub im Jahr, damit er sich aufpäppeln und auf ein früheres Stadium des Verfalls reseten kann, sodass er an Altersschwäche stirbt, bevor er den Tiefpunkt erreicht. Whatever works.

Wir sind nicht für Perfektion geschaffen und wurschteln uns hier nur ein paar Jahrzehnte durch, bevor wir sowieso putt gehen. Wir improvisieren im freien Fall. Machen Sie sich ein schönes Leben, bringen Sie Ihre Macken darin so unter, dass Sie und Ihre Umwelt irgendwie damit zurechtkommen, passt schon.

Vielen Dank für die interessante Sichtweise. Ich würde gerne ergänzen, dass der kategoriale Ansatz von Persönlichkeitsstörungen im ICD 11 aufgegeben wird. Interessanterweise bleibt die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Rahmen des Borderline-Musters bestehen. Ansonsten wird ein dimensionaler Ansatz (~ Big Five) verwendet. Das zeigt zumindest welche Bedeutung dem Begriff/der Störungskategorie “Borderline” zugesprochen wird. Weiterführende Literatur: https://link.springer.com/article/10.1007/s11757-020-00648-3 oder auch der gute Artikel von Rosenbach & Renneberg https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/id/li_domecmjb79.html

Vielen Dank für diesen Einwand. Ich habe mich nocheinmal tiefer eingelesen und meinen Artikel angepasst. Denn das ist völlig wahr, es gibt eine neue ICD und diese gibt tatsächlich den kategorialen Ansatz auf. Ich habe also versucht das mit einzuarbeiten. Ich hoffe es ist mir gelungen. Sie dürfen gerne vorbeischauen.

Whow! Das ist wissenschaftliche Herangehensweise und Methode auch im Ergebnis und deren Darstellung!