Neue Studie: Ist Musikalität genetisch bedingt?

Scientific Reports und Tagesschau.de berichten über die Vorhersagekraft der Gene

Tagesschau.de berichtete gestern über eine Studie mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik: “Liegt musikalisches Talent in den Genen?” Und weiter: “Forscher haben nun eine Methode entwickelt, anhand der Gene herauszufinden, ob jemand musikalisches Talent hat.”

Im Haupttext erfahren wir dann: “Durch die Analyse bestimmter Gene lässt sich zumindest beim Menschen ein gutes Rhythmusgefühl vorhersagen […].” Und: “Das internationale Forschungsteam entwickelte einen Indikator, mit dem die angeborene Musikalität eines Menschen vorhergesagt werden kann.”

Vorhersagen

Das transportiert die Botschaft, Musikalität sei zum großen Teil genetisch bedingt. Man muss aber wissen, dass “Vorhersage” hier schlicht eine Korrelationsbeziehung beschreibt: Forscherinnen und Forscher haben mit großem Aufwand – genetischen Daten von 5648 Menschen – einen statistischen Zusammenhang zwischen der Ausprägung (a) bestimmter Gene und (b) bestimmter musikalischer Fähigkeiten (beispielsweise Rhythmusgefühl, Gefühl für Melodien) gefunden.

Der statistische Signifikanztest ist eine Kontrolle dafür, dass Ergebnisse nicht rein zufällig sind. Über die Größe des gefundenen Effekts ist damit aber nichts ausgesagt. Letztere ist gerade dann von Bedeutung, wenn man die praktische Relevanz von befunden verstehen will. Das habe ich in den letzten Jahren so oft geschrieben, dass ich mir fast wie eine kaputte Schallplatte vorkomme.

Die praktische Relevanz wird nicht nur durch so einen Tagesschau.de-Artikel vermittelt, sondern auch durch die Kooperation der Forscherinnen und Forscher mit der Firma 23andMe. Diese verdient ihr Geld damit, Menschen statistische Informationen über ihre Gene mitzuteilen – Informationen über Krankheitsrisiken und Talente, die natürlich für das eigene Leben von Bedeutung wären.

Wahrscheinlichkeiten

Im weiteren Verlauf des Tagesschau-Artikels wird die Aussage zwar etwas relativiert. Dann ist die Botschaft der hohen Bedeutung der Gene aber bereits vermittelt. Doch was sagen die Daten überhaupt konkret aus? Schauen wir einmal in die neue Studie:

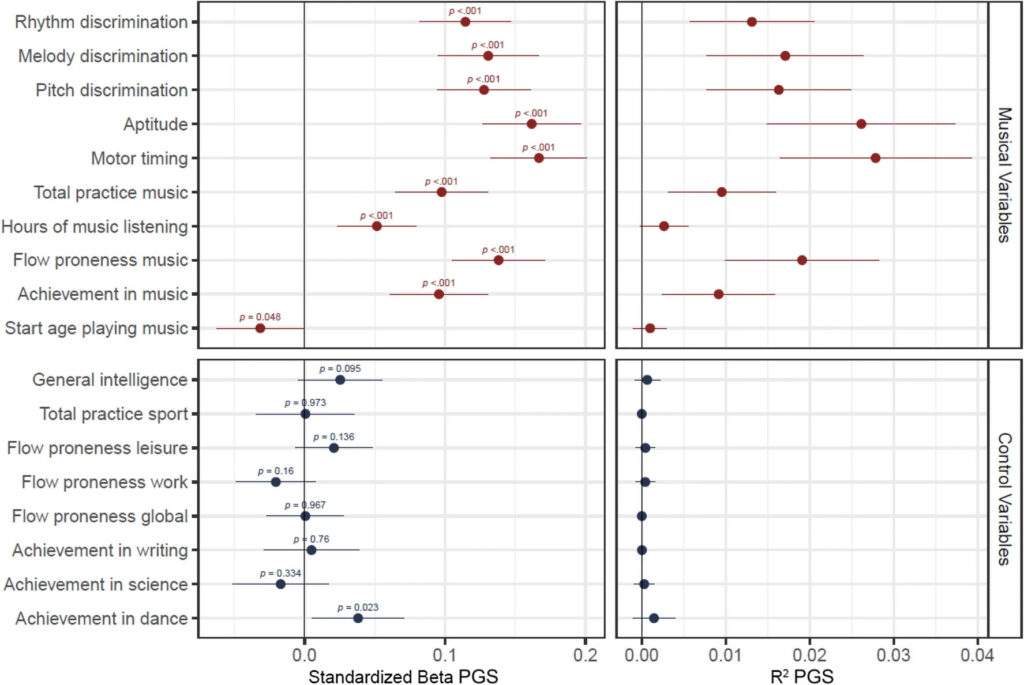

Die hier gezeigten Beta-Werte (die großen Punkte) sind die Effektgröße des jeweiligen statistischen Zusammenhangs, also zum Beispiel zwischen den identifizierten Genen und Rhythmusgefühl. Der kleine p-Wert mit den Ziffern ist das Ergebnis des Signifikanztests. Bei den Beta-Werten gilt: Je größer der Wert, desto größer der Zusammenhang – und desto bedeutender für die Praxis.

Statistiker haben sich darauf geeinigt, Betas bis 0,1 als “klein”, von 0,1 bis 0,5 als “mittel” und darüber als “groß” anzusehen. Die in der neuen Studie gefundenen Werte sind alle kleiner als 0,2, also im kleinen bis unteren mittleren Bereich. Die Forscherinnen und Forscher schreiben dann auch:

“Trotz der Durchführung einer starken genomweiten-Assoziationsstudie und der Verwendung einer großen, genetisch informativen Stichprobe, ist die erklärte Varianz […] für die musikalischen Ergebnisse klein.”

Wesseldijk et al., 2022, S. 7; dt. Übers.

Daraus leiten sie dann den folgenden Ausblick ab:

“Deshalb sind noch größere Stichproben und bessere Maße für (objektive) musikalische Fähigkeiten sicherlich notwendig, um die Vorhersagekraft und Genauigkeit für einen Genotyp für Musikalität in Zukunft zu erhöhen.”

ebenda

Fazit

Gerade wer denkt, mit solchen Ansätzen musikalisches Talent für ein bestimmtes Individuum zu bestimmen, irrt sich. Seit Jahrzehnten ist klar, dass all unsere Fähigkeiten irgendwie auch genetisch ermöglicht werden müssen – denn sonst hätten wir sie gar nicht.

Dass man jetzt mit erheblichem Ressourcenaufwand einen schwachen Zusammenhang zwischen bestimmten Genen und Musikalität gefunden hat, ist daher nicht überraschend. Der Informationswert der neuen Meldung tendiert daher meiner Meinung nach gegen null. (Auch wenn nun natürlich Hypothesen über die Funktionsweise der hier identifizierten Gene abgeleitet werden können.)

In dem Tagesschau.de-Artikel und in der Studie wird auch auf die Rolle der Umwelt und der familiären Förderung hingewiesen. Wären die Forschungsmittel aber nicht besser darauf verwendet, den Musikunterricht zu verbessern und mehr Menschen – insbesondere Kinder – an Musik heranzuführen? Die praktische Relevanz dieser Alternative wäre unmittelbar.

Seit Jahrzehnten singt die Verhaltensgenetik dasselbe Lied: Wir haben schwache statistische Zusammenhänge gefunden. Wir brauchen mehr Forschung mit mehr Daten, also auch mehr Geld. Und im Ergebnis? Findet man immer wieder schwache Zusammenhänge. Weiter so!

Das könnte Sie auch interessieren:

- Science: Genetik kann Sexualverhalten nicht erklären

- Wieder Augenwischerei zur Genetik der Depression

- Psychiatrie: Gebt das medizinische Modell endlich auf!

Neu: Folgen Sie Stephan Schleim auf Twitter. Titelgrafik: stevepb auf Pixabay.

Nun, gute „musikalische Gene“ spielen eben nur eine Rolle, wenn man eine herausragende Musikerin werden will, nicht aber unbedingt wenn es darum geht zum eigenen Vergnügen zu musizieren.

Ich sehe das ähnlich wie im Sport. Jeder kann Sport betreiben. Aber ohne die langen Beine von Usain Bolz schafft man es wahrscheinlich nie an die Weltspitze.

Und klar sind solche breit angelegten Studien immer nur statisch, nicht aber für den einzelnen, relevant. Mit der richtigen Ausrüstung und einem guten Gespür für das Publikum kann man wohl auch ohne besondere musikalische Gene an die Spitze der Hitparade vordringen.

@Holzherr: Musik & Objektivität

…ja, aber mit dem wichtigen Unterschied, dass es bei vielen Sportarten “objektive” Zielmarken gibt: Zum Beispiel, wer rennt die 100m am schnellsten?

Das ist ein Aspekt, den ich nicht weiter ausformuliert habe: Die Forscherinnen und Forscher wollen “objektivere” Maßstäbe für Musikalität. Gibt’s die überhaupt?

Ich hatte (vor langer Zeit) mal eine Freundin, die Musik studierte. Auf ihrem Abschlusskonzert konnte ich mich mit einem der Professoren darüber unterhalten, wie bei so einem Konzert überhaupt Noten vergeben werden. Er meinte, es gebe ein paar eher technische Aspekte (z.B. singt sie laut genug, kann sie den Raum mit ihrer Stimme ausfüllen) und dann eher subjektive Aspekte, die viel mit Erfahrung zu tun haben – sowohl auf Seiten der Studentin als auch der Dozentin (z.B. Emotionalität, Präsentation inklusive Kleidung/Auftreten, Interpretation der Musik, Zusammenstellung verschiedener Stücke).

Es könnte sein, dass ein Mozart keine einzige der hier gefundenen Genausprägungen hatte; so jemand ist eben nicht nur ein “guter Musiker”, was mit solchen statistischen Mittelwertvergleichen ausgedrückt wird, sondern ein Genie.

Und zurück zum Sport: Vielleicht ist es bei der Super-Leichtathletin gar nicht das richtige Gen, sondern etwas Hormonelles während der Schwangerschaft, eine Operation oder was auch immer dem-/derjenigen die besten Voraussetzungen für den Wettkampf gibt. Entscheidend ist also am Ende die richtige Physiologie und Sportpsychologie. Selbst hier gilt kein eindeutiger Gen-Determinismus.

Die Intention, die Tendenz kann aus einer Studie eine problematische Studie machen.

Stephan Schleim unterstellt der Studie über die Rolle von Genen bei der Musikalität eine Botschaft, eine Absicht, nämlich folgende (Zitat): „ Das transportiert die Botschaft, Musikalität sei zum großen Teil genetisch bedingt.

Von da ist es dann nur noch ein kleiner Schritt um etwa zu sagen: „mir fehlt jede Musikalität, ich wurde mit den falschen Genen geboren.“ oder vielleicht noch schlimmer: der Lehrer sagt dem Kind, es soll doch bitte nicht mitsingen. O-Ton: Mozart sagte: „Ohne Musik wär’ alles nichts“. Sei also still, denn was aus deinem Munde kommt ist alles andere als Musik. Dann lieber nichts als dein Geblök.

Betrachtet man aber die Aussagen der Studie rein vom Erkenntnisgewinn her, dann sieht es anders aus.

So wurde nicht nur die „Genetizität“ von Musikalität ganz allgemein, sondern konkret der genetische Einfluss auf das Rhythmusgefühl bestimmt und dafür ein Index bereitgestellt.

Fazu liest man in der Studie:

Zudem fanden die Forscher einen Zusammenhang zwischen Rhythmusgefühl und anderen musikalischen Fähigkeiten. Zitat:

Mein Urteil: Die vorgestellte Studie untersuchte detailliert den Einfluss von Genen auf verschiedene musikalische Teilfähigkeiten.

Wenn man hier etwas in Frage stellen sollte, dann ist es die Auswahl der Tagesschau-Redaktion. Es stellt sich die Frage: Warum genau wurde diese Studie von der Tagesschau dem breiten Publikum vorgestellt? Was war die Absicht dabei?

Musikalität hin oder her, ich würde ein d nach oben verschieben: (wir [d] es)

… ist natürlich ganz was anderes. Taktgefühl könnte allerdings auch größtenteils genetisch bedingt sein. Eine entsprechende Statistik, die das plausibel macht, wird sich ja wohl auch noch erstellen lassen. (Im Weiteren schreiben zumindest die im verlinkten Text glücklicherweise nur noch vom Rhythmusgefühl.)

Danke für den Beitrag. Wie Sie richtig schreiben: Natürlich findet man irgendwo kleine Effekte, sonst könnten sich ja nie Fähigkeiten ausbilden. Wie so oft findet man also nur genau das, was man im Grunde schon wissen müsste. Hätte man etwas anderes gefunden (z. B. Effektrößen im Bereich 0,7) wäre Musikalität nicht zu erklären. Denn umgekehrt weiß ja auch: Gute Musiker sind deshalb gute Musiker, weil sie sehr sehr viel üben. Es ist noch niemand mit nur wenig Übung zum musikalischen Star geworden. Sicher ist auch ein gewisses “Talent” irgendwo angelegt. Aber es entsteht leicht der Eindruck, Profimusiker zu sein sei nicht mit harter Arbeit verbunden, sondern nur mit dem Geschenk, gute Gene mitbekommen zu haben.

Und da Üben einen großen Effekt hat, sollte das Forschungsgeld eher dort hineinfließen.

@Holzherr: Inhalt

Die Tagesschau.de-Redaktion hat wahrscheinlich mit Forschern dieser Studie gesprochen bzw. mit einer Pressemitteilung des MPIs gearbeitet. An anderen Stellen im Internet äußern sich beteiligte Wissenschaftler ähnlich. Und diese Information ist schon auch in dem Aufsatz selbst enthalten.

Es ist natürlich immer eine Abwägung, was man auswählt und wie man es kommuniziert. Die Journalisten glauben das wahrscheinlich erst einmal so – und verstehen nicht so viel von Genetik.

Aber es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie die Informationen werten.

@Joker: Fehlerchen

Ja – merkt man, dass ich in Eile war und eigentlich etwas Anderes schreiben wollte? *

Das “D” war nur um eine Oktave verschoben. 😉

* Da wir in einer Chatgruppe gerade eine Diskussion über Erblichkeit und genetische Effekte (bei psychischen Störungen) hatten, wollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

P.S. Danke.

Steinmetz: Übung

Guter Punkt, so kann man es auch sehen.

Ganz überzeugend finde ich Ihr Argument aber nicht:

Nehmen wir einmal an, Musikalität wäre zu 90% (oder meinetwegen 99%) genetisch determiniert. Dann hätten zwar diejenigen ohne die “musikalischen Gene” keine Chance – im Wettbewerb unter Musikerinnen und Musikern wären Ausbildung und Übung dann aber noch wichtiger, denn nur noch auf diese Weise könnte man sich von der Konkurrenz abheben.

Ich räume ein, dass es hier noch weiterer Annahmen bedarf; hiermit wollte ich nur zeigen, dass es nicht so schwarzweiß ist.

@ Martin Holzherr

So ist es. Wirklich fast jeder Mensch ist in erstaunlichem Maße musikalisch, meist ohne sich dessen bewusst zu sein. Man kann leicht die Probe aufs Exempel machen: Jemand beginnt, ein Lied zu singen, und alle anderen können problemlos mit der gewählten Tonart in das Lied einstimmen, ohne jemals etwas von Transposition gehört zu haben.

In jungen Jahren sind alle Menschen gern und mit Begeisterung musikalisch. Es ist dann erst der schulische Musikunterricht, der Schülern das Gefühl gibt, nichts von Musik zu verstehen. Dabei sind es bloß die Schulpolitiker, die Musik nicht begreifen.

Ich würde diese Frage nicht nur auf die musikalischen Aspekte begrenzen sondern auch -allgemein- auf die “künstlerischen” Gene. Die Geschichte zeigt eindeutig dass es immer wieder Familien gab und gibt in denen solche besonderen künstlerischen Gene über Generationen wirkten. Siehe u.a. die Familie Bach in der Musik, die Familie von Thomas Mann in der Literatur, Lucas Cranach in der Malerei ,diverse Schauspielerfamilien wie die Minettis etc…Ähnliches auch im Showgeschäft oder im Sport.

Diese künstlerischen Begabungen scheinen angeboren da wahrscheinlich die dafür benötigte Sensibilität nicht erlernt werden kann. Künstler scheinen also über eine feinere Sinneswahrnehmungsschwelle zu verfügen. Letzteres trifft wohl auch auf sogenannte “Lebenskünstler ” zu. So gab es in meinem Heimatort eine Familie in der man(n) -über Generationen- gern und viel fremd ging und die nicht den Nachnamen GEIL trug.

@Tim: Umgang mit Talent

Na ja – Musik- (und Kunst-) Lehrerinnen und Lehrer können mal besser, mal schlechter sein, wie in allen Bereichen. Aber teils gebe ich Ihnen recht.

Wir sollten aber auch die Kommerzialisierung von Musik bedenken: Wir hören permanent Sängerinnen und Sänger mit geschulten Stimmen, die im Studio aufgenommen, gefiltert, verstärkt und anderweitig digital nachbearbeitet werden – und dann schämen wir uns für unsere “normale” Stimme.

Dass man heute weniger singt als früher, hat also vielleicht auch mit Popmusik usw. zu tun. Wenn man z.B. in Asien herumreist, sieht man häufiger Menschen singen, auch einfach mal auf der Straße, meist in religiösen Kontexten. Die singen dann für unseren Geschmack vielleicht nicht “ganz richtig”, doch mit großer Leidenschaft und Freude – und darum geht es doch, oder nicht?

@Golzower: Familie vs. Gen

Es gibt familiäre Häufungen – und das interpretieren Sie automatisch als genetischen Effekt! So funktioniert Voreingenommenheit. Leider. Als ob Eltern ihren Erziehungsstil nicht auch an die Kinder weitergeben.

Allein die Erfahrung, in einem Haushalt mit Instrumenten aufzuwachsen, ist doch sehr wichtig (genauso, ob es Bücher gibt usw.). Und wenn man das in der Kindheit so gelernt hat, wird man es mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst wieder so machen.

Ihr Argument wäre nur dann schlüssig, wenn man die Musikgenies gleich nach der Geburt aus den Familien entfernt hätte. Das ist meines Wissens i.d.R. aber gerade nicht der Fall.

P.S. Genetik

Dann müssten zudem die Nachfahren der Mozarts, Beethovens usw. bis heute die Musikwelt dominieren. Das ist meines Wissens nicht der Fall. Ist die Vererbungsthese, jedenfalls in einem starken Sinn, damit nicht vielleicht sogar schon empirisch falsifiziert?

@Stephan Schleim: Es gibt musikalische Familien wie die Bachs. Doch eigentliche Genies vererben ihre Genialität nicht, weil sie Ausnahmen sind. Im Prinzip ist bei der Vererbung auch ein Zufallsprozess beteiligt ähnlich wie wenn sie in einem Sack mit Münzen blind zugreifen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie lauter Goldmünzen herausgreifen obwohl die meisten Münzen im Sack aus minderem Metall bestehen. Dass die Nachkommen Mozarts nicht die Musik beherrschen beweist also nichts. Es spricht nicht gegen die Rolle der Vererbung. Anders wäre es, wenn Mozart sich hätte mit sich selbst fortpflanzen können, bei einer Parthogenese also wo kein neues Erbmaterisl,dazukommt.

@Holzherr: Erblichkeit

Es stimmt schon, dass beim Nachwuchs gewissermaßen die “Karten neu gemischt” werden, allein schon aufgrund der Tatsache, dass ein Mensch zwei Eltern hat, woraus wieder ein Genom entsteht.

Aber bei hinreichend vielen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, die “guten” Gene zu vererben, dann doch recht hoch.

Übrigens diskutieren die Forscher in der neuen Studie den Punkt der Erblichkeit ausführlich. Wenn es sich um einen reinen Zufallsprozess handeln würde, gäbe es so etwas wie Vererbung überhaupt nicht.

@Stephan Schleim: Genies sind so selten [quasi per definitionem] , dass sie bei der Weitergabe von Erbmerkmalen keine Rolle spielen.

Wenn wir schon Fallbeispiele als Hinweis auf Vererblichkeit von Musikalität nehmen müssten wir fragen ob es Musikalität familiär gehäuft gibt. Und ja, das gibt es tatsächlich. Die Bachs sind nur ein Beispiel von vielen.

Hier ein Link zur Wikipedia-Kategorie Musikerfamilie

Einträge darin sind etwa

– die Bachs

– die Familie Chédeville-Hotteterre

– Musikerfamilie Bassano

– Familie Richard Wagners

Aber bei hinreichend vielen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, die “guten” Gene zu vererben, dann doch recht hoch.

Übrigens diskutieren die Forscher in der neuen Studie den Punkt der Erblichkeit ausführlich. Wenn es sich um einen reinen Zufallsprozess handeln würde, gäbe es so etwas wie Vererbung überhaupt nicht.

Martin Holzherr

28.11.2022, 17:41 Uhr

@Stephan Schleim: Genies sind so selten [quasi per definitionem] , dass sie bei der Weitergabe von Erbmerkmalen keine Rolle spielen.

(Zitatende)

Das Thema umfasst aber nicht nur die (wenigen) allgemein bekannten und berühmten bzw. seltenen “Jahrhundertgenies”.

Sondern es geht auch um die ganz normale “Musikalische Begabung” oder eben auch “Minderbegabung” in der breiten Bevölkerung.

Und da weiß man eben schon “phänotypisch”, dass nicht alle Menschen gleich

” musikalisch begabt” sind. Und dass eine Begabung oft auch an Nachkommen weitergegeben wird.

Und ich glaube nicht, dass das einzig allein nur auf “kulturellem” bzw. “pädagogischem” Weg geschieht.

@Holzherr: Genies

Wenn Genies – selten oder nicht – ihr Geniedasein nicht vererben, dann ist diese Eigenschaft wohl kaum erblich; klarer könnte es nicht sein.

Musikalität und Körpergrösse sind beide durch viele Gene beeinflusst. Es gelten in beiden Fällen ähnliche Vererbungsregeln. So sind die Kinder von grossen Eltern im Durchschnitt auch gross und die Kinder von kleinen Eltern im Durchschnitt ebenfalls klein. Aber nur im Durchschnitt. Es gibt immer wieder starke Ausreisser. Im Gymnasium etwa kannte ich einen extrem gross Gewachsenen mit kleinen Eltern (und anderen kleinen Verwandten). Ferner spielen bei Eigenschaften, die durch viele Gene vererbt werden, meist die Umweltfaktoren eine wichtige Rolle. Das wird wohl der Grund dafür sein, dass heute die meisten Kinder grösser sind als ihre Eltern. Weil die Umweltfaktoren günstiger geworden sind. Nur wenn die Umweltfaktoren günstig sind, entfalten die Gene ihre volle Wirkung.

Das genau gleiche gilt auch für die Musikalität. Unter optimalen Umweltfaktoren (musikalische Umgebung) wirken sich die „Musik“-Gene am stärksten aus.

Der Spiegel-Artikel Fachleute können im Erbgut ablesen, wie groß ein Mensch werden kann berichtet darüber, dass heute bei bekanntem Erbgut die zu erwartende Körpergrösse eines Menschen unter optimalen äussseren Bedingungen sehr genau vorausgesagt werden kann. Dabei müssen allerdings 12.111 Stellen im Erbgut berücksichtigt werden.

Bei der Musikalität gelten ähnliche Regeln wobei der genetische Einfluss bei der Musikalität eventuell etwas geringer ist als bei der Körpergrösse.

Was nun die musikalischen Genies angeht: diese sind Ausreisser die dadurch zustandekommen, dass sowohl von den mütterlichen wie von den väterlichen Genen (Gene sind immer zweifach vorhanden) immer die beste Variante auf das Kind, das Genie vererbt wurde. Das ist natürlich extrem unwahrscheinlich, kann aber hin und wieder passieren. Musikalische Genies mit idealen genetischen Voraussetzungen haben übrigens im Durchschnitt ebenfalls überdurchschnittlich musikalisch begabte Kinder. Allerdings sind die Kinder von musikalischen Genies fast nie musikalische Genies , einfach deshalb, weil es nur sehr wenige musikalische Genies gibt und alles stimmen muss damit eines entsteht.

@Stephan Schleim u. @Holzherr

„Und zurück zum Sport: Vielleicht ist es bei der Super-Leichtathletin gar nicht das richtige Gen, sondern etwas Hormonelles während der Schwangerschaft, (…) Voraussetzungen für den Wettkampf gibt.“

Die aktuelle 100m Weltmeisterin und als zukünftige Weltrekordlerin gehandelte Fraser-Pryce ist Mutter und hat laut Wikipedia eine Größe von 152cm d.h. die anderen häufig unterlegenden Sportlerinnen überragen diese in der Regel bzgl. der Körpergröße deutlich bzw. teilw. sehr deutlich und außergewöhnlich lange Beine im Verhältnis zur Körpergröße auch im Vergleich mit den anderen liegen hier augenscheinlich auch nicht vor.

Vielleicht sollten sie den Begriff TALENT als Basis nehmen. Viele Menschen haben zum Bsp. Talente von denen sie nichts wissen. In der DDR gab es konkret im Sport die gezielte Talentförderung die bereits an Schulen begann. Menschen wurden auf ihre jeweilige Talente getestet bzw. dann dementsprechend gefördert. TALENT bedeutet im künstlerischen Bereich das Vorhandensein einer bestimmten Begabung die sich allerdings nur dann entwickelt wenn die jeweilige Person den Ehrgeiz aufbringt diese Begabung zu erkennen bzw. etwas daraus zu machen. Im Falle der Musik sind es -meiner Sicht nach- die ausgeprägten Sinneserfahrungen für das Umsetzen der Töne (Reizwellen) in Gefühle. was wohl eine Sensibilisierung beinhaltet die genetisch !!! gegeben sein kann. So gesehen haben für mich sehr viele Menschen dieses Talent ohne es zu wissen.

@Golzower: Talentförderung hört sich gut an – aber wenn sie von Seiten des Staats organisiert wird, ist das Risiko groß, dass bestimmte Zwecke von oben vorgegeben werden, die sich nicht mehr mit den Zwecken der Talentierten decken.

Beim Sport geht es so oft um Wettbewerb, auch der Nationen. Das ist immerhin besser, als sich auf dem Schlachtfeld abzumetzeln. Aber in der Musik steht meiner Meinung nach die ästhetische Erfahrung im Vordergrund.

Man könnte meinen, dass es für eine Talentförderung, in der die Persönlichkeitsentwicklung und Freude im Vordergrund stehen, bestimmte Institutionen gibt, deren Besuch sogar gesetzlich vorgeschrieben ist: Man nennt sie, glaube ich, Schulen.

»Ist Musikalität genetisch bedingt?«

Gemäß der Definition des Begriffs Musikalität könnte man auch fragen, ob die „besondere Begabung für Musik“ (Spektrum-Lexikon der Psychologie) genetisch bedingt sei.

Die Antwort auf diese zirkulär klingende Frage kann nur lauten: Ja!

Begabungen bzw. Talente können erfahrungsgemäß leider (oder eher: glücklicherweise) nicht anerzogen werden. Auch das absolute Gehör dürfte nicht zu den Eigenschaften gehören, die man sich antrainieren kann. Allerdings durch Übung verfeinern, was ja praktisch für alle angeborenen Begabungen gilt.

https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/das-absolute-gehoer/

@Jancker

Die größten Weiten bei Weitschusswettbewerben mit dem Bogen werden mit kleinen, elastischen Bögen und kurzen Pfeilen erzielt:

Der physikalische Grund ist ganz einfach: kleine, leichtere Bögen haben eine geringere Eigenmasse die bewegt werden muss – d.h. mehr Energie der gespannten Sehne bleibt beim Abschuss für den Pfeil übrig.

In vielen Sportarten ist es ähnlich – dort haben Menschen mit kleiner Körpergröße ein optimaleres Verhältnis von Körpermasse zu vorhandenen Muskeln: weniger Energie wird für die Bewegung von Körpermasse benötigt und steht deshalb für effektive Bewegungen zur Verfügung.

Zum Blogthema Musikalität:

Es ist bekannt, dass bereits Föten (> 20.SSW) Geräusche wahrnehmen und unterscheiden bzw. darauf reagieren können. Dies bedeutet, dass Föten welche viele/oft rythmische Geräusche (z.B. Musik,Sprachmelodien) wahrnehmen – bereits bei der Geburt ein erlerntes Gefühl für Rythmen haben = das ist Lernwissen.

Man hat z.B. die Schreimelodie von Säuglingen nach der Geburt untersucht – es zeigte sich, dass dieser den typischen Merkmalen der Muttersprache entsprach.

Dies deutet darauf hin, dass Anlagen zur Musikalität wohl vorgeburtlich erlernt sein können.

DOI: 10.1371/journa.pone.0078946 Prenatal music exposure induces long-term neural effects

DOI 10.1073/pnas.1302159110 Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth / Babies lern to recognize words in the womb

DOI: 10.111/apa.12098 Language experienced in utero affects vowel perception after birth a two country study / babies recognize mother tongue from birth

@Stephan Schleim: Übung

Zu Ihrem Gegenbeispiel. Sie schreiben, wenn also Musikalität zu 99% determiniert wäre (als denkbare Möglichkeit), müssten Profimusiker dennoch viel üben, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Das simmt. Aber folgendes Phänomen wird (entgegen des Irrglaubens der “Wunderkinder” à la Mozart) nie beobachtet: Es wird sich kein Mensch finden, der nicht ohne sehr sehr viel zu üben, elaborierte musikalische Stücke spielen kann,* egal wie hoch seine oder ihre genetische Veranlagung ist. Genau das müsste sich aber beobachten lassen, wenn die genetische Veranlagung alleine einen großen Effekt hätte.

Mozart soll zwar schon als Kind phantastisch gespielt haben (und hatte sicher eine maximal hohe genetische Veranlagung), aber das wäre ihm nicht gelungen, wenn er nicht zusätzlich wahnsinnig viel geübt hätte: https://www.sueddeutsche.de/wissen/musiker-wolfgang-amadeus-war-kein-wunderkind-1.589438

Es ist sogar so: Ein Nachteil in der genetischen Veranlagung lässt sich duch Üben zu einem erstaunlich großen Teil kompensieren.** Das ist erstens eine sehr motivierende Erkenntnis.*** Zweitens tritt oft auch das Phänomen auf, dass Menschen mit hoher Veranlagung gerade deshalb scheitern, weil ihnen zunächst zwar alles leichter fällt als Anderen (das entgeht ihnen nicht), sie es dann aber verpassen, intensiv zu üben. Auf diese harte Arbeit kann niemand verzichten.

* Jetzt könnte man fragen, was das überhaupt sein soll, Musik, aber ich hoffe, diese Diskussion können wir hier pragmatisch abkürzen, indem wir fordern, die Person soll ein Beethoven Klavierkonzert nach normativen Kriterien “gut” spielen

** In der absoluten Leistungsspitze wird man ohne maximale genetische Veranlagung zwar nicht ankommen können, aber doch erstaunlich weit oben, wenn man mehr und besser übt als andere.

*** Kennt man auch aus dem Verhältnis von Wissen zu Intelligenz. Fehlende Intelligenz lässt sich in einem spezifischen Fachbereich ibs zu einem gewissen Grad mit viel Wissen kompensieren, auch wenn eine Person mit weniger Intelligenz mehr Arbeit in die Wissensaneignung stecken muss. Umgekehrt fehlt intelligenten Menschen häufig das Wissen.

Musizieren…

…ist etwas völlig anderes als Musikalität. Auch was die neurophysiologischen Strukturen und Prozesse angeht. Musikalität ist in aller Regel bereits gegeben, bevor mit dem Musizieren begonnen wird.

@Balanus

Also sprechen wir über den Einfluss von Musikalität auf das Musizieren?

Wie zeigt sich Musikalität Ihrer Meinung nach? Lässt sich das operationalisieren / messen oder ist es ein empirisch nicht erfassbarer Begriff?

In der Studie wurden Gene für Musikalität entdeckt?

Wo stehen den die Namen der Gene? Ich habe sie beim Überfliegen des Artikels nicht gefunden.

Wenn man Gene entdeckt hätte, könnte man doch bei anerkannt musikalischen Personen und nicht-musikalischen Personen nachschauen, ob die Gene vorhanden sind.

Noch wichtiger wäre, nachzuschauen ob die Gene überhaupt genutzt (exprimiert) werden.

@Steinmetz: musikalisches Talent

Wir dürfen nicht vergessen, dass z.B. westliche klassische Musik eine intellektuell sehr ansprechende wie anspruchsvolle Erfindung ist. Wäre ein Mozart auf einer einsamen Insel aufgewachsen, hätte er sich vielleicht aus Kokosnüssen sein eigenes Instrument gebaut.

Will sagen: Die ganze Diskussion hängt auch davon ab, was wir als musikalisches Talent/hochentwickelte Musik ansehen. Dazu kann ich – auch mangels Kenntnis – nichts sagen. Mir ging es darum, die Beschränkung solcher “genetischen Voraussagen” aufzuzeigen. Der Punkt sollte deutlich sein – und ich denke, dass wir hier auch zumindest teilweise übereinstimmen.

@Omnivor: Gene

Interessant – ich konnte sie auch nicht finden. Im Artikel ist nur von einer “polygenen” Variable für die Voraussage die Rede.

Vielleicht ist das das Geschäftsgeheimnis von 23andme? Sonst könnte ja jetzt jeder im Internet die Vorhersage von Musikalität anbieten und damit Geld verdienen.

Zitat Stephan Schleim: „ Wir dürfen nicht vergessen, dass z.B. westliche klassische Musik eine intellektuell sehr ansprechende wie anspruchsvolle Erfindung ist„

Stephan Schleim hält also wie so viele klassische Musik für einen Höhepunkt der Musik.

Mag sein. Für die „musikalischen“ Gene bedeutet das aber wohl nur, dass unsere Gene die Produktion westlicher klassischer Musik mindestens ermöglichen.

Die hier vorgestellte Max-Planck-Studie konzentriert sich ja auf das Rhythmusgefühl und damit auf etwas, was bei praktisch jeder Art von Musik eine Rolle spielt – nicht nur bei westlicher Klassik.

Als ich noch (theoretischen) Musikunterricht genoss, betonte mein damaliger Lehrer, dass die populärsten Rhythmen im Westen, auch in der westlichen Klassik, eher zu den simplen gehören. Sogar in der pentatonischen Musik Indiens oder Islands seien weit kompliziertere Rhythmen üblich als wir sie hier überhaupt kennen. Vor diesem Hintergrund muss man wohl sagen, dass die westliche Art der Musikalität einfach eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat in der andere Stilmittel wichtiger wurden als etwa bei rhythmisch betonter Musik.

Es wäre vielleicht noch interessant zu wissen welche „musikalischen“ Gene wichtig sind für westliche klassische Musik und welche etwa für bestimmte Formen des Jazz.

Ich denke solche Fragestellungen sind durchaus berechtigt und können Ausgangspunkt von genetischen und musik-kulturellen Studien über diese Themen sein.

Stefan Schleim

…..man nennt sie glaub ich Schulen…….

Die Aufgabe der Schule ist es, der nachwachsenden Generation das Wissen und Können der aktuell lebenden Generation zu vermitteln.

Dabei fällt als Nebeneffekt an, dass beim Wissenserwerb Schüler mit überragenden Leistungen hervorstechen. Das Entscheidende dabei ist, dass Begabte das Wissen in kürzerer Zeit erwerben als die durchschnittlichen Schüler. Es ist also nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern es ist die Zeit, in der diese begabten Schüler ihr Wissen und Können erwerben.

Und da in der gleichen Zeit , die begabten Schüler mehr wissen als ihre „Konkurrenten“, gelten sie als klüger. Das ist aber nicht eine Frage von Intelligenz sondern eine Frage der Lerngeschwindigkeit.

Und die ist wahrscheinlich erblich. So wie die Temperamente. Der Phlegmatiker ist langsamer als ein Sanguiniker oder Choleriker und das ist Fakt. Ob man das jetzt „als genetisch bedingt“ bezeichnet , das bekommt nur dann eine Bedeutung, wenn man das Gen findet, dass die „Denkgeschwindigkeit“ eines Menschen steuert.

“Der statistische Signifikanztest ist eine Kontrolle dafür, dass Ergebnisse nicht rein zufällig sind.”

Die Signifikanz ist ein Maß dafür, dass eine Messung resultativ sich auch rein zufällig ergeben könnte.

Beispielsweise liegt die Wahrscheinlichkeit, wenn ein perfekter zweiseitger Würfel genommen wird, bei 1 / 1024, dass immer die 1 getroffen wird.

Insofern lehnt der Physiker bei derart sich ergebender Messung die “Theorie des Zufalls” irgendwann ab und erhebt sich sozusagen eine Kausalität festzustellen, die noch näher zu bestimmen wäre.

@Freddy: Statistik

Danke – ich diskutiere das gerne weiter, doch sehe hier keinen Widerspruch.

Beim klassischen t-Test bedeutet die Signifikanzschwelle p < 0,05 doch in etwa: “Unter der Annahme, dass die Nullhypothese gilt, ist das gefundene Muster mit weniger als 5% (also 1/20) zu erwarten. Also wird bis auf weiteres die Alternativhypothese angenommen.”

Dass ich das lernte, ist bei mir schon eine Weile her. Ich lasse mich gerne verbessern.

Das grundsätzliche Problem besteht idR erst einmal darin, dass weder sog. Null-, noch Komplementärhypothese klar definiert werden, in einigen Bereichen der Wissenschaft, dann nicht im Naturwissenschaftlichen.

Vergleiche :

-> https://de.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma#Erwarteter_Fehleranteil_beim_Six-Sigma-Level

Sog. statistische Signifikanz hält sich daran fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrer Theoretisierung (fälschlich) abgelehnt wird, bei 5 % liegt.

Was zu wenig ist, auch die gesamte Vorgehensweise in Frage stellt, wohl in der Idee an den Kosten für Probanden bemessen war und ist.

@Freddy: Angewandte Statistik

Damit rennen Sie bei mir offene Türen und Toren ein!

Es ist ja auch jammerschade, dass wir Studierenden in den Kursen beibringen, wie man es richtig macht – und wenn sie dann versuchen, in der Wissenschaft Fuß zu fassen, dann können sie das mitunter gar nicht so anwenden, weil der Erfolgsdruck einfach zu hoch ist.

Wissen Sie, bei uns am Psychologischen Institut gibt es eine sehr große und auch renommierte Methodologie-Gruppe, die sich mit solchen Fragen sehr ausführlich beschäftigt. Ich sehe in den letzten Jahren zunehmend, dass die mit Kollegen aus anderen Abteilungen zusammenarbeiten – und damit auch ein Auge darauf haben, dass die statistischen Methoden richtig angewandt werden.

Ich erinnere mich aber noch gut an Sätze wie: “Schau’n wir mal, was bei dieser Berechnung herauskommt, auch wenn wir wissen, dass die dafür geltenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Vielleicht fällt es den Peer Reviewern ja nicht auf.” Tja.

P.S. Mit Bayesscher Statistik oder Machine Learning gibt es ja auch neue Ansätze, die nach und nach Verbreitung erfahren; die haben natürlich alle wiederum ihre eigenen Möglichkeiten – und Begrenzungen.

@FreddyX

Kurze Verständnisfrage. Meinen Sie damit

,

dass der Wert von 5% zu gering gesetzt ist? Es kommt doch immer auch auf den Kontext an, welche Wahrscheinlichkeiten im Rahmen der Vorläufigkeit, die Wissenschaft immer hat, akzeptabel ist um an einem gefundem signifikatem und relevantem Effekt weiterzuforschen.

Aber ich stimme zu: Auch ich finde die Methoden, die man so lernt, in wissenschaftlichen Artikeln selten wieder. Umgekehrt beharren manche aber auch auf irgendwelchen Zahlen, ohne auch eine hermeneutischen Blick auf Forschung zuzulassen, denn eine gewisse “Willkür” oder eben Deutung ist bei der Bedeutungszuweisung ohnehin gegeben (was ist ein “kleiner” Effekt, was gilt noch als statistisch signifikant?)

So oder so, der Erfolgsdruck ist so hoch, dass man alles verkaufen muss. Und nicht-Ergebnisse werden leider nicht akzeptiert, deshalb muss immer was signifikantes rauskommen.

@Stephan.

Der Biologe Knut Schmidt-Nielsen hat in seinem Buch “Scaling” chapter 3 beispielhaft aufgeführt dass es biologische Phänomene gibt, z.B. die Differenz zwischen zwei Gruppen, die biologisch hoch bedeutsam sind, statistisch aber nicht signifikant werden.

Umgekehrt gibt es biologisch relevante Unterschiede zwischen Gruppen die aber nur sehr schwer statistisch signifikant werden.

Würde man die “Signifikanz” rein basierend auf den mathematischen Ergebnissen von t-tests oder Anovas ablesen, so käme man in bestimmten Fällen zu falschen theoretischen Schlussfolgerungen.

Dass man Ergebnisse mit so einer Argumentation heute natürlich kaum bis gar nicht publiziert bekäme ist klar.

Korrektur

*Umgekehrt gibt es statistisch signifikante Unterschiede zwischen Gruppen die aber biologisch nicht releveant sind.

@Steinmetz // 29.11.2022, 16:03 Uhr

» Also sprechen wir über den Einfluss von Musikalität auf das Musizieren? «

Ja, ich denke, da wird ein Schuh draus. Musikalität ist eine Eigenschaft, Musizieren eine Verhaltensäußerung. Wie wir alle wissen, ist Musizieren nicht gleich Musizieren, das heißt, wie gut jemand Musizieren lernen kann, hängt unter anderem auch von der Eigenschaft Musikalität ab. Ich würde sogar sagen, die Musikalität ist die wichtigste Voraussetzung vor gutes Musizieren.

»Wie zeigt sich Musikalität Ihrer Meinung nach? Lässt sich das operationalisieren / messen oder ist es ein empirisch nicht erfassbarer Begriff? «

Zum einen, wie ausgeführt, an der Fähigkeit, gut Musizieren zu können, und mehr noch, es leicht erlernen zu können. Wenn ein fünfjähriges Kind locker diverse Klavier- oder Geigenstücke vortragen kann, dann ist es diesem Kind mit Sicherheit leicht gefallen, das zu erlernen.

Messen kann man sicherlich das Gehör (Erkennen von Tonhöhendifferenzen, Harmonien) oder die Fähigkeit, im Takt bleiben zu können.

Im Grunde wird doch jedes Mal, wenn ein Kind eine (höhere) Musikschule besuchen will (oder soll) auf sein musikalisches Potential hin getestet. Beim Vorspielen trennt sich dann der Spreu vom Weizen, denn eine fehlende Eigenschaft wie die Musikalität lässt sich nicht durch ein noch so intensives Training kaschieren (das sag ich jetzt mal so, ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung).

Ich könnte mir (als Nichtmusiker) auch vorstellen, dass sich die werkgetreue Wiedergabe einer Komposition messtechnisch erfassen lässt, zumindest was Rhythmus, Tempo, Töne und Dynamik betrifft. Beim Ausdruck und der Emotionalität, was ja bei der Musik wesentlich ist, dürfte die objektive Messung schwieriger sein.

@Stephan

“Wir dürfen nicht vergessen, dass z.B. westliche klassische Musik eine intellektuell sehr ansprechende wie anspruchsvolle Erfindung ist”

Viele Musikstücke der klassischen Musik weisen übrigens 1/f noise auf, bestehen also aus einer “gesunden Mischung” zwischen einem Signal das zu periodisch ist (und damit als langweilig empfunden wird) und einem Signal das zu variabel ist (und damit als zu chaotisch empfunden wird).

Unsere Gehirnaktivität zeigt in etwa das gleiche power spectrum wie diese Musik.

Diese Dynamik findet sich auch in zig anderen sozialen und kulturellen Phänomenen von uns Menschen.

Siehe u.a. hier bezüglich der klassischen Musik:

http://physics.bu.edu/~redner/542/refs/voss-clarke.pdf

(Beachte insbesondere Figure 5 – wie ähnlich das power spectrum mehrerer klassischer Stücke ist.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309746/pdf/pnas.201113828.pdf

@Blogbeitrag

Gene wurden erst vor rund 5 Jahrzehnten molekular zugänglich. Aber bereits lange lange davor war klar, dass es angeborene Fähigkeiten und Eigenschaften geben muss (siehe Tierzucht, der Begriff ‚Talent‘, die Redewendungen: „gutes Blut“, „schlechtes Blut“, „königliches Blut“ etc. ;- )).

Stimmt, überraschend, ja schon fast eine Sensation wäre es gewesen, wenn man keinen solchen Zusammenhang gefunden hätte. Wenn man also die Nullhypothese (kein genetischer Einfluss) nicht hätte verwerfen können.

Andererseits ist der „schwache Zusammenhang“ nicht weiter verwunderlich angesichts der Tatsache, dass ein Gen die Ausprägung vieler Merkmale beeinflussen kann (Pleiotropie), und dass umgekehrt ein Merkmal in aller Regel von vielen Genen beeinflusst wird (Polygenie).

Ist das ein Plädoyer dafür, dass man solche Studienergebnisse nicht publizieren sollte?

Oder hätte man vorher schon wissen können, dass ein solches Ergebnis herauskommt, womit sich die Studie erübrigt hätte?

Immerhin hat die Verhaltensgenetik viel zum Verständnis der Entwicklung des Gehirns beigetragen (behaupten zumindest die Verhaltensgenetiker).

Und es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass im Tierreich Verhaltensmerkmale genetisch bedingt sind und Lernprozesse, sofern vorhanden, letztlich nur dazu dienen, angeborene Verhaltensmodule den jeweiligen Umweltbedingungen anzupassen.

@Balanus: Gen & Tier

Mich haut die Studie nicht vom Hocker. Das Medientrara finde ich – aus den genannten Gründen – etwas peinlich. Aber es gilt: die Wissenschaftsfreiheit.

Da sind wir uns ‘mal einig. Die Nullyphothese kann man aber auch anders formulieren, das ist Ansichtssache.

Die Fälle H = 0 oder H = 1 wären eine Sensation, stimmt. Praktisch gibt es das aber nie.

Hier sollte man aber nicht alle Tiere über einen Kamm scheren.

Ich erinnere mal an Konrad Lorenz: Schon dessen Gänse “wussten”, wann sie vom Forscher beobachtet werden. Will sagen: Auch hier gibt es komplexe Interaktionen mit der Umwelt. Von Kultur ganz zu schweigen, die man in bestimmten Vorformen bestimmt auch bei anderen Primaten sieht als nur beim Menschen.

@Philipp: Das wäre ja ‘was, wenn gute Musikstücke sozusagen mit dem Gehirn harmonieren würden! Das überlasse ich aber denjenigen, die sich besser damit auskennen – sowohl mit der Musik als auch den Gehirnsignalen. (Sollte m.E. das MPI für ästhetische Erfahrungen interessieren.)

Stephan Schleim sieht die Max-Planck-Studie Using a polygenic score in a family design to understand genetic influences on musicality als Versuch eine bestimmtes Talent (hier Musikalität) als stark genetisch bedingt zu „labeln“. Das scheint mir aber ein Missverständnis zu sein, denn die Max-Planck-Studie ist keine Studie in der es um die Frage geht wie stark Musikalität genetisch bedingt ist. Vielmehr geht es in dieser Studie darum welche Gene welche musikalischen Fertigkeiten wie stark beeinflussen und wie die einzelnen musikalischen Fähigkeiten miteinander verknüpft sind. Dazu ein Ausschnitt aus der Kurzzusammenfassung:

Mit andern Worten: Der Musik-Genstudie der Max-Planck Gesellschaft geht es darum welche musikalischen Fertigkeiten wie von Genen beeinflusst werden und wie die einzelnen musikalischen Fähigkeiten sich gegenseitig beeinflussen, beziehungsweise wie sie korrelieren. Es ging ihr nicht darum, weswegen sie Stephan Schleim hier anklagt: nämlich zu bestimmen wie stark Gene die Musikalität an und für sich beeinflussen.

Nun noch zum Verhältnis Gene und Verhalten aus meiner Sicht: Fast alle Gewohnheiten und Fertigkeiten werden durch eine Vielzahl von Genen beeinflusst und die Gene wirken sich je nach Umweltfaktoren unterschiedlich aus.

Wichtig: Die Frage wie stark die Umwelt und wie stark die Gene den Ton angeben ist für viele praktische Fragen die falsche Frage. Wer Musik professionell betreibt etwa, bei dem müssen nicht nur die Gene stimmen, sondern es muss auch die Umwelt stimmen. Da sind sich alle Musiker einig: ein Musiker fällt nicht vom Himmel, er muss üben, üben und üben. Nur bedeutet das überhaupt nicht, dass Gene für die Musikalität keine Rolle spielen, denn wenn es nur das üben wäre, dann würden die Musiker, die nichts anderes tun als üben, an die Spitze der „Charts“ vorstossen. Das tun sie aber nicht. Man kann sogar sagen:

Gene für eine Fähigkeit, ein Talent (hier Musikalität) spielen tendenziell eine umso grössere Rolle je stärker der Wettstreit, die Konkurrenz, im Fach ist, wo es auf die Fähigkeit ankommt.

Grund: Wenn etwas selektioniert wird wie im Hochleistungssport oder beim professionellen Musizieren und es viele Konkurrenten gibt, dann überstehen nur die Besten die Selektion und bei diesen besten stimmt dann wirklich alles.

Ganz anders ist bei Fähigkeiten/Gewohnheiten, die nicht selektioniert sind und wo ebenfalls Gene eine Rolle spielen. So ist bekannt, dass Japaner überdurchschnittlich schlank sind (nur bei 4% Übergewicht) und das trotz überdurchschnittlich vielen Genen, die weltweit gesehen mit Übergewicht korrelieren. Auch Gymnastik und anderes körperliches Training wird in Japan unterdurchschnittlich gepflegt. Alles spricht dafür, dass es hier die Essgewohnheiten sind, welche den Unterschied ausmachen. Siehe dazu das Video Why are Japanese people so slim?. Achtung, das Video macht etwa ab der Hälfte Werbung für ein Präbiotikum, einen Saft aus fermentierten Früchten. Nur die erste Hälfte des Videos ist für die Diskussion hier relevant.

Nun meine Behauptung: Japaner, die sich US-Gewohnheiten aneignen und vergessen, dass sie Japaner werden, würden noch häufiger übergewichtig werden als es US-Bewohner im Durchschnitt sind.

Oder anders formuliert: Unter US-Verhältnissen spielen Übergewichtsgene gar keine Rolle mehr, weil die US-Kultur eine Übergewichtskultur ist.

@Steinmetz:

Sie schrieben an FreddyX gerichtet:

“Kurze Verständnisfrage. Meinen Sie damit

…

dass der Wert von 5% zu gering gesetzt ist? Es kommt doch immer auch auf den Kontext an, welche Wahrscheinlichkeiten im Rahmen der Vorläufigkeit, die Wissenschaft immer hat, akzeptabel ist um an einem gefundem signifikatem und relevantem Effekt weiterzuforschen.”

Die Höhe des p-Werts alleine sagt nicht unbedingt etwas aus. Man kann signifikante Ergebnisse haben die einen p-Wert unter 0.05 besitzen (wenn 0.05 als Schwelle gewählt wurde) und trotzdem können 40% oder mehr dieser signifikanten Ergebnisse falsch positive sein. Stichwort “base rate fallacy”.