Multiple Sklerose: Entzündung und Neurodegeneration

Anlässlich der Themenwoche MS zum World Brain Day spricht Prof. Dr. Christine Stadelmann-Nessler, Leiterin der Neuropathologie in Göttingen, über die Multiple Sklerose und ihr Leben als Forscherin.

Liebe Christine, wie kamst Du dazu, Dich mit der Multiplen Sklerose zu beschäftigen?

Ehrlich gesagt war ich als Studierende ursprünglich von klassischen neurodegenerativen Erkrankungen begeistert und fasziniert. In einer Vorlesung über dieses Thema lernte ich dann meinen zukünftigen Mentor kennen, in dessen Labor ich später auch anfing zu arbeiten – mit der Annahme, dort über die Alzheimererkrankung zu forschen.

Es stellte sich aber schnell heraus, dass er eigentlich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose ist, sodass ich mich mit der Zeit ebenfalls immer mehr mit der MS befasste. Und je stärker ich mich mit der Erkrankung beschäftigte, desto interessanter fand ich sie.

Wie unterscheidet sich denn die Multiple Sklerose von anderen “klassischen” neurodegenerativen Erkrankungen?

Die Multiple Sklerose wurde vor circa 50 Jahren, insbesondere vor Aufkommen der ersten Therapien, von vielen NeurologInnen durchaus als neurodegenerative Erkrankung wahrgenommen.

Die ersten erfolgreich angewendeten Behandlungen wirkten aber allesamt auf das Immunsystem ein. Dadurch gerieten die entzündlichen Aspekte der MS immer stärker in den Fokus. Die so entwickelten Medikamente sind insbesondere gegen die schubförmigen Phasen enorm effektiv und sinnvoll – führten allerdings auch dazu, dass die neurodegenerativen Seiten der Erkrankung erst mal nicht so sehr beachtet wurden. Dieses Ausklammern ist heute durch neuere Forschungsergebnisse nur noch schwer möglich. Beobachtungen wie beispielsweise axonale Schäden im Frühstadium der Läsionsbildung deuten auf eigenständige neurodegenerative Prozesse hin.

Genau dieses Zusammenspiel der beiden Komponenten – die Entzündung und die Neurodegeneration – ist es, was den großen Unterschied zu den klassischen neurodegenerativen Erkrankungen ausmacht. Die standard-antientzündlichen Medikamente, wie sie in der MS wirken, sind gegen die Alzheimererkrankung beispielsweise wirkungslos.

Auch wenn die aktuellen MS-Medikamente wirksam sind, erreichen sie lediglich eine Verzögerung des Krankheitsverlaufs und keine tatsächliche Heilung. Meinst Du, dass dies jemals möglich sein wird?

Im Kontext chronischer Erkrankungen ist das Konzept der Heilung mitunter schwierig anzuwenden. Es bedarf möglicherweise sogar einer neuen Aushandlung.

Diese Krankheiten resultieren oft aus zellbiologischen oder immunologischen Prozessen, welche, einmal angestoßen, nur schwer wieder begrenzbar sind. Da häufig eine selbstverstärkende Dynamik hinzukommt, lassen sie sich umso schlechter behandeln, je länger sie laufen.

Wissend, dass daher höchstwahrscheinlich keine Heilung im Sinne einer gänzlichen Befreiung von der Erkrankung möglich sein wird, steht heutzutage das Ermöglichen eines langen und qualitativ hochwertigen Lebens im Mittelpunkt.

Tendenziell zielen moderne Therapien daher immer häufiger darauf ab, den Krankheitsverlauf zu stabilisieren und Rückfälle zu stoppen – nicht nur bei der MS, sondern auch bei anderen lang andauernden und schwer heilbaren Krankheiten.

Speziell für die Multiple Sklerose gibt es aktuell das sogenannte No-Evidence-of-Disease-Activity (NEDA)-Konzept. Damit versucht man, sowohl die Schubaktivität als auch die allgemeine Krankheitsprogression abzubilden. Daran wird dann auch die Behandlungsstrategie ausgerichtet.

Natürlich können die PatientInnen jederzeit wieder einen Schub zeigen – dennoch ist die Stabilisierung auf einem NEDA-Niveau aktuell vermutlich das, was einer Heilung am nächsten kommt.

Im Kontext chronischer Erkrankungen ist das Konzept der Heilung mitunter schwierig anzuwenden.

Der Aspekt der möglichen Unheilbarkeit der MS kann nicht nur für die Betroffenen sehr schwer sein. Wie gehst Du als Forscherin damit um?

Ich denke, dass es in erster Linie ein Ansporn ist. Als ForscherIn liest man Arbeiten anderer, durchdenkt, diskutiert mit anderen ForscherInnen, überlegt sich die nächsten Fragestellungen und probiert diese methodisch zu beantworten. Dieser Prozess wirkt akademisch in erster Linie stimulierend. Bei der tatsächlichen Arbeit konzentriert man sich dabei meist so stark auf das jeweilige Teilproblem, dass durch den Arbeitstunnel die Bewertungen im Gesamtblick verschwinden.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

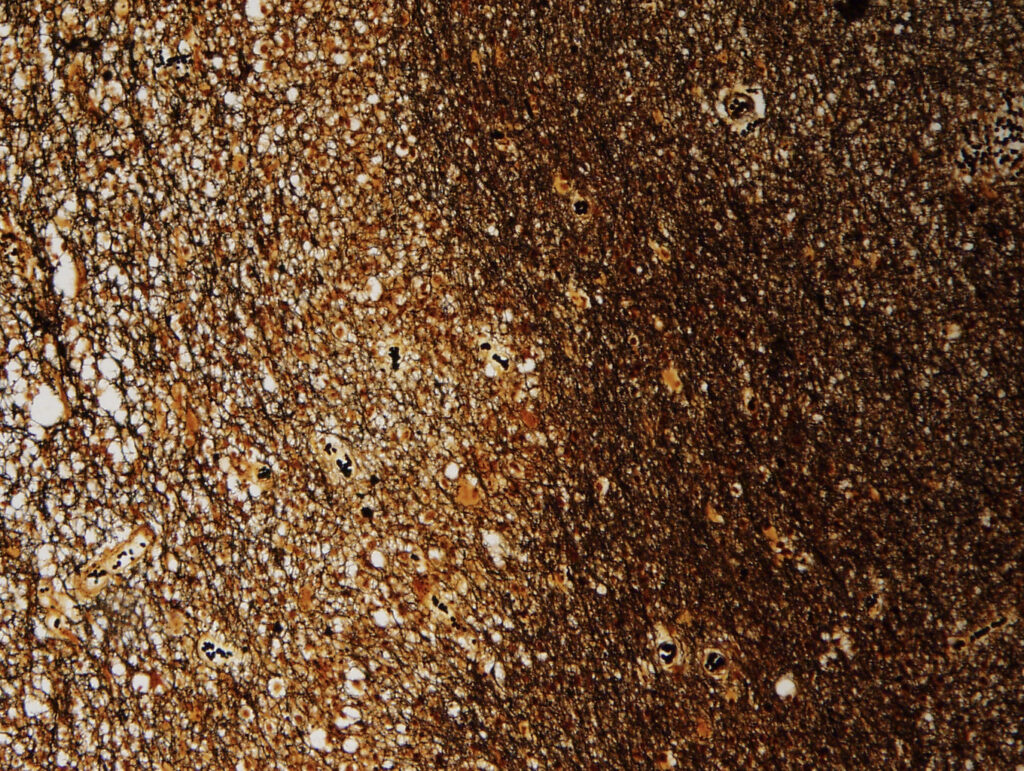

In der Neuropathologie mikroskopieren wir vor allem Hirngewebe. Dadurch entwickelt man bestimmte Konzepte der Erkrankung. Diese versucht man daraufhin experimentell zu überprüfen, zum Beispiel anhand von speziellen Färbungen oder im Tiermodell.

Während dieser Zeit achtet man so sehr auf die spezifische Fragestellung, beispielsweise auf zelluläre Schäden oder auf immunologische Phänomene, dass das große Ganze, ob frustrierend oder Antrieb gebend, in den Hintergrund tritt.

In der Standarddiagnostik der Multiplen Sklerose ist keine neuropathologische Abklärung vorgesehen. Wie kommt ihr überhaupt an Hirngewebe zur MS-Forschung?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, als NeuropathologIn Hirngewebe oder überhaupt Gewebe des Nervensystems zu untersuchen: Zum einen durch die Gewebeentnahme bei einer Autopsie, also nach dem Versterben einer PatientIn. Zum anderen durch Zellgewebe aus Biopsien. Diese werden meist neurochirurgisch zur differenzialdiagnostischen Abklärung entnommen. Das passiert vor allem bei nicht ganz eindeutigen Fällen, um sicherzugehen, dass nicht doch ein Tumor oder eine akute Infektion vorliegt.

Besteht durch die Betrachtung von diagnostischen Grenzfällen nicht das Risiko, ein verzerrtes Bild der zellulären Prozesse zu bekommen?

Das ist durchaus ein berechtigter Einwand. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die zellulären Prozesse sich in den Läsionen nicht grundsätzlich unterscheiden, sondern lediglich unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Die Biopsien werden vor allem durchgeführt, wenn akut besonders starke klinische Symptome gepaart mit einer unklaren Bildgebung auftreten. Die Läsionen in dem so entnommenen Gewebe sind daher sehr frisch – in der Regel etwa zehn Tage alt.

Das dortige Gewebebild weist natürlich einen deutlichen Unterschied zu dem auf, was man nach Autopsien sieht. Von Ausnahmen, beispielsweise bedingt durch Verkehrsunfälle, einmal abgesehen, sind die autopsierten Läsionen meist über Jahre entwickelt und somit am anderen Ende der zeitlichen Dynamik.

Da man so bestimmte Vorgänge in einer zeitlichen Dimension beobachten kann, ermöglicht dieser Vergleich sogar noch mehr Fragen zu beantworten.

In diesem Projekt soll ein Zusammenhang zwischen den postmortalen Läsionen im autopsierten Gewebe und zu Lebzeiten aufgenommenen Magnetresonanztomografie-Bildern hergestellt werden.

Sehr viele Autopsien werden zukünftig im Rahmen der Göttinger Multiple Sklerose BrainBank durchgeführt. Ist das Verstehen der zeitlichen Dynamiken auch ein Ziel dabei?

Die Göttinger BrainBank für Multiple Sklerose ist eine Gewebesammlung zur Erforschung der MS. PatientInnen können sich in jedem Stadium der Erkrankung registrieren lassen. Im Falle des Todes ist es dann möglich, Hirngewebe für Forschungszwecke zu entnehmen.

Genau – aber nicht nur!

Sehr wichtig ist auch, die Erkenntnisse der Grundlagenforschung und der Neuropathologie wieder in die “wirkliche” Klinik zurückzuführen. Im Zuge der BrainBank kooperieren wir aktuell mit einer Neuroradiologin aus der Schweiz. In diesem Projekt – eins unserer Lieblingsprojekte wohlgemerkt – soll ein Zusammenhang zwischen den postmortalen Läsionen im autopsierten Gewebe und zu Lebzeiten aufgenommenen Magnetresonanztomografie (MRT)-Bildern hergestellt werden.

Die so gewonnenen Daten sollen dafür genutzt werden, die Beurteilung zukünftiger MRT-Aufnahmen zu verbessern. Dadurch erhoffen wir uns zukünftig genauer zwischen Degeneration und Entzündung unterscheiden zu können, was den Therapeuten eine bessere Therapieauswahl ermöglicht.

Ebenfalls bessere Therapieoptionen verspricht die Klassifizierung nach bestimmten Antigenen, wodurch es gelungen ist, ein neues Krankheitsbild – die Neuromyelitis optica – zu definieren. Glaubst Du, dass durch eine verbesserte molekulare Aufschlüsselung weitere Subtypen erkannt werden, welche dann ggf. auch unterschiedliche behandelt werden?

Auf der Suche nach dem Grund der Immunsystemaktivierung in der MS wurde eine Subform der Multiplen Sklerose klassifiziert, die mittlerweile ein eigenständiges Krankheitsbild darstellt. Die Erkrankungen aus dem Neuromyelitis-Optika-Spektrum (NMO) richten sich spezifisch gegen eine Struktur der Zellmembran in Astrozyten (einer Klasse von Hilfszellen im Gehirn).

Das ist eine spannende Frage, die ich mir natürlich auch direkt gestellt habe, als damals die ersten Ergebnisse publiziert wurden. Natürlich muss man dazu sagen, dass historisch gesehen die NMO in der klinischen Präsentation schon immer ein bisschen abgegrenzt wurde. Die definitive Klassifizierung wurde nur dadurch erschwert, dass es vor allem in Asien auch eine MS-Variante gibt, die besonders stark das optische System betrifft. Durch kleine Kohorten mit sehr ähnlichen klinischen Präsentationen wurde es dann möglich, die spezifischen Antikörper nachzuweisen und schlussendlich die NMO als eigene Krankheit zu etablieren.

Dieses Studiendesign mit möglichst eng begrenzten Studiengruppen könnte dabei helfen, weitere Subtypen zu identifizieren.

Per se gibt es schon bestimmte MS-Unterformen, welche potenzielle Kandidaten für eine eigene Erkrankung wären. Momentan gehe ich allerdings nicht davon aus, dass dort grundsätzlich andere Pathomechanismen eine Rolle spielen. Es scheint eher, dass in diesen Variationen bestimmte Teilaspekte der “großen” MS besonders prominent sind.

Empirisch lässt sich beobachten, dass Frauen circa zwei- bis dreimal so häufig von MS betroffen sind wie Männer. Was sind da mögliche Theorien?

Zur Beantwortung dieser Frage sind schon viele wissenschaftliche Studien durchgeführt worden. Man vermutet, dass diese Unterschiede in den Geschlechtshormonen liegen. Auf Basis dieser Theorie wurde sogar schon versucht, mit Testosteron zu therapieren.

Theoretisch kann man in der Hinsicht die Schwangerschaft auch als natürliches Experiment ansehen, da man währenddessen eklatant unterschiedliche Phasen bezüglich der Hormonspiegel beobachten kann.

Ist die Schwangerschaft dann eher ein Risiko- oder ein protektiver Faktor?

Das lässt sich nicht pauschalisieren. Bezogen auf das Schubrisiko zeigen die Studien, dass dieses während der Schwangerschaft speziell im letzten Trimester kontinuierlich sinkt. In den ersten drei Monaten nach der Geburt ist das Risiko jedoch erhöht, um sich anschließend wieder zu normalisieren. Bei einer jungen Mutter mit einer hochaktiven MS kann es daher sein, dass diese auf das Stillen verzichten muss und stattdessen wieder ihre MS-Therapie bekommt. Es existieren allerdings auch Therapien, welche man während der Schwangerschaft und Stillzeit geben kann.

Neben dem Geschlecht ist auch der Breitengrad, in welchem man aufgewachsen ist, ein großer Risikofaktor. Welche Dinge könnten noch eine Rolle spielen?

Das ist auch eine spannende Frage. Man weiß, dass die MS eine genetische Komponente besitzt. Aber nicht im Sinne einer monogenetischen Erkrankung, wie zum Beispiel Chorea Huntington, wo die Krankheitsursache auf ein einzelnes Gen zurückgeführt werden kann. Vielmehr spielen hier zahlreiche verschiedene Gene, verschiedene Polymorphismen eine Rolle, wobei den meisten davon eine Bedeutung im Immunsystem zukommt.

Verdeutlicht wird das, wenn man das Erkrankungsrisiko zwischen eineiigen Zwillingen anguckt. Erkrankt einer der Zwillinge, so besitzt der zweite ein ungefähr 25%iges Risiko, ebenfalls an der MS zu erkranken. Das sind keine besonders hohen Werte. Zum Vergleich beim Typ II Diabetes, dessen Entstehen gleichfalls als Zusammenspiel zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren angesehen wird, liegt dieses Risiko bei 70 %.

In Abhängigkeit des Breitengrades können Vitamin D und die UV-Strahlen eine Rolle spielen. Auch Unterschiede in den geografischen Verbreitungen viraler Krankheitserreger werden mit unterschiedlichen Risiken an Multipler Sklerose zu erkranken assoziiert. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das Epstein-Barr-Virus (EBV). Eine vor Kurzem veröffentlichte Studie aus Deutschland über PatientInnen mit früher MS zeigte, dass jede StudienteilnehmerIn Antikörper gegen EBV hatte. Auch weisen Personen mit einer aktiven infektiösen Mononukleose, also einer klinisch spürbaren EBV-Infektion, ein erhöhtes MS-Risiko auf.

Spielen Lebenstilfaktoren auch eine Rolle?

Ja. Rauchen und Übergewicht scheinen vor allem bei jungen Personen krankheitsbegünstigende Faktoren zu sein. Die Lunge ist neben ihrer offensichtlichen Funktion ein wesentliches Immunorgan und wird durch das Rauchen auch in dieser Rolle belastet. Störungen in den dortigen Prozessen könnten möglicherweise zu unterschiedlichen Reaktivitäten des Immunsystems führen. Darauf basierende Hypothesen werden besonders in Göttingen immer wieder durch Prof. Flügel, Leiter des Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose Forschung, ins Spiel gebracht.

Daran sieht man einmal mehr, wie verzahnt unser Körper ist…

Das stimmt. Die Lunge hatte man bei der MS sicherlich nicht direkt auf dem Schirm.

Jetzt haben wir viel über Risikofaktoren gesprochen. Gibt es denn auch präventive Faktoren?

Aktuell besteht die Prävention vor allem aus einer Beseitigung der Risikofaktoren. Es wird geschätzt, dass allein durch eine zufriedenstellende Vitamin D-Versorgung bis zu 40 % der Erkrankungen verhindert werden könnten. Lässt man dann noch das Rauchen sein und geht gegen Übergewicht vor, wäre es unter Umständen möglich, zusammen weitere 15 % der Fälle zu verhindern.

Geht man davon aus, dass 4/5 PatientInnnen länger als 35 Jahre mit der Erkrankung leben, stehen natürlich auch Faktoren im Fokus, welche einen möglichst milden Krankheitsverlauf fördern. Wichtig sind dort vor allem eine frühe Diagnose und Therapie. Aber auch hier sind Lebensstilveränderungen wie Anpassungen der Essgewohnheiten und Bewegung Gegenstand momentaner Forschung.

Im Januar dieses Jahres wurde eine erste Studie einer mRNA-Impfung als möglicher Schutz vor MS im Tiermodell veröffentlicht. Wie schätzt Du diesen Erfolg ein?

Eine der ganz großen Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie ist, dass wir in der Lage sind, Impfstoffe extrem schnell herzustellen, auszutesten und auch auszurollen. Davor war man der Meinung, dass so etwas mindestens zehn bis 15 Jahre dauern würde. Dann haben wir es in knapp zwölf Monaten hinbekommen. Die Sars-CoV-2-Impfung stimuliert mit der mRNA das Immunsystem. Bei dem im Januar vorgestellten Paper wurde allerdings die gleiche Technologie dazu benutzt, das Immunsystem zu dirigieren und abzuschwächen. Es sind also Änderungen in beide Richtungen möglich, was diese Technologie wahnsinnig spannend macht.

Da jedoch kein gemeinsames Antigen bei der MS bekannt ist, bleibt abzuwarten, wie leicht sich die Ergebnisse vom Tiermodell zum Menschen übertragen lassen. Vermutlich wird die Übertragung zum Beispiel in Hinblick auf die NMO einfacher sein, da dort ein spezifisches Antigen definiert ist.

Neben einer möglichen Übertragbarkeit, was wäre für die wichtigsten Forschungsfragen für die Zukunft?

Primär interessiert mich natürlich, was genau die Entgleisung des Immunsystems bewirkt. Also warum es zu der autoimmunen Attacke gegen das Nervensystem kommt. Darauf aufbauend könnte man anschließend spezifische Therapien entwickeln.

Zudem interessieren mich die Prozesse der Neurodegeneration. Gerne würde ich wissen, ob es auch möglich ist, auf diese protektiv einzuwirken.

Du hattest vorhin angesprochen, dass Du anfänglich über die Alzheimererkrankung geforscht hast und darüber zur MS kamst. Inwiefern hat dieser Verlauf Deine Arbeit zur Multiplen Sklerose geprägt?

Als NeuropathologIn hat man den Vorteil, vergleichend arbeiten zu können. Man kann verschiedene Erkrankungen nicht nur nebeneinander anschauen, sondern obendrein von der einen Krankheit etwas über die andere lernen.

Meine frühe Beschäftigung mit der Alzheimererkrankung hat mich sensibilisiert für die Phänomene des Zelltods und der neuronalen Schädigung – auch oligodendrogliale Schäden!

Ebenso konnte ich die meisten neuropathologischen Techniken, die ich zur Erforschung der Alzheimererkrankung angewandt habe, genauso auf die MS transferieren, sodass der Übergang sehr organisch verlief.

Würdest Du Dich selber als Ärztin oder als Forscherin bezeichnen?

Ich denke, beides geht Hand in Hand.

Gerade während meines Medizinstudiums habe ich beim Lernen immer probiert, mir die PatientIn vor Augen zu führen. Ich denke, dass man so einfacher lernt und sich die Dinge auch nachhaltiger merken kann.

Aktuell ist es vor allem ein Problem der Zeit. Worauf verwende ich wie viel Zeit?

Mache ich nur Wissenschaft? Dann kann ich natürlich mehr lesen, mehr Paper schreiben, mehr Anträge formulieren und so weiter …

Auf der anderen Seite erfährt man allerdings durch die Diagnostik auch eine Inspiration. In Göttingen sind wir Konsiliarzentrum für entzündliche Neuropathologien. Das bietet die Möglichkeiten sehr, sehr viele Biopsien entzündlicher Entmarkungserkrankungen zu sehen. Die dabei gesammelten Eindrücke stimulieren selbstverständlich neue Gedanken. Viele meiner untersuchten Fragestellungen wurden durch diagnostische Beobachtungen motiviert.

Zwar wäre es unter zeitlichen Gesichtspunkten betrachtet sicherlich klüger, mich gänzlich auf einen Aspekt einzulassen – dazu konnte ich mich bisher aber nicht überwinden.

Der Zeitfaktor spielt natürlich immer eine entscheidende Rolle. Wie sieht da die Vereinigung von Familie und Beruf aus?

Eine Tätigkeit an der Universität ist vermutlich immer mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Das war während meiner Ausbildung als Promovierende genauso wie als Assistenz- oder Oberärztin. Es ist viel Zeit erforderlich, sich in die Methoden, die Mikroskopiertechniken und dann auch noch die ganzen Hintergrundinformationen in Büchern und anderen Arbeiten einzulesen. Und natürlich ist das auch ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Je mehr ich gelesen habe, je länger ich mikroskopiert habe, desto mehr wusste und erkannte ich – kurz, umso besser wurde ich. Das ist ein großer Anreiz und damit einhergehende Bestätigung motiviert noch mehr zu tun.

Aber natürlich tragen auch andere Dinge im Leben zur Freude bei – dazu gehört zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin. Gegebenenfalls Kinder. Bei uns hat sich das so ergeben. Selbstverständlich kann das auch etwas anderes sein – etwas, das zusätzlich zu dieser inneren Energie und Begeisterung, mit der man die Wissenschaft betreibt, zum Leben beiträgt. Das aktiviert noch mal andere “Schaltkreise” und man erfährt gleichfalls Glück und Zufriedenheit. Bei mir tragen diese Erfahrungen ebenfalls zur Stimulation und Inspiration bei. Ich denke, die Mischung aus all diesen Komponenten macht für mich ein glückliches Leben aus.

Welchen Ratschlag würdest Du jungen LeserInnen gerne mitgeben?

Man darf und soll auf seine innere Stimme hören. Man soll das machen, was einen begeistert. Und dann kann man diesen Weg auch folgen, ohne dass dieser immer supergeradlinig verlaufen muss.

Ich hatte schon mit 17 mein Interesse – es waren zugegebenermaßen psychiatrische Erkrankungen, aber ich wusste, dass ich unbedingt in die Forschung wollte. Am Ende wurde es dann die Neuropathologie und die Multiple Sklerose. Das zwar nicht so, wie ich es am Anfang “geplant” hatte, aber es hat mir immer Spaß bereitet.

Rückblickend kann ich zudem sagen, dass es vielleicht klug ist, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wenn man an Wissenschaft interessiert ist, sollte man versuchen, die Abläufe dort und an den Universitäten zu verstehen. Das hilft, eventuelle Misserfolge zu reduzieren und eine gesunde Erwartungshaltung zu generieren.

Und falls man schafft, im Leben seinen Interessen zu folgen, sollte man sich bewusst sein, dass das ein großes Privileg ist.

Hättest Du retrospektiv etwas anders gemacht?

Es gibt eine Frage, welche ich mir an mehreren Zeitpunkten in meinem Leben stellte. Ich frage mich, ob ich nicht noch bei anderen Laboren und Professoren hätte visitieren und lernen sollen. Gerne, aber nicht notwendigerweise im Ausland.

Es fiel mir aber schwer, weitere Labore ausfindig zu machen, welche vermeintlich noch besser, noch interessanter oder noch stimulierender gewesen wären. Das lag vermutlich daran, dass ich mich stets sehr gut aufgehoben gefühlt habe, wo ich gerade war.

Das hat schlussendlich aber dazu geführt, dass ich keine langen Forschungsaufenthalte beispielsweise in den USA oder England absolviert habe. Es ist zwar nicht so, dass ich davon etwas wahnsinnig vermisse, aber es ist doch etwas, was man vielleicht anders hätte machen können.

Liebe Christine, vielen Dank für das Gespräch.

Die Multiple Sklerose ist diesjähriger Schwerpunkt des World Brain Days. Aus diesem Grund werden wir diese Woche noch weitere Artikel über die Erkrankung Multiple Sklerose veröffentlichen und Interviews mit Personen führen, die an der MS forschen oder PatientInnen betreuen.

Wir wünschen viele neue Erkenntnisse!

Literatur

Eine Liste mit Literaturverweise auf im Artikel erwähnte Studien ist hier zu finden.

Aus dem Interview wird klar, dass die Multiple Sklerose eine komplexe Krankheit ist, bei der Gene, durchgemachte virale Erkrankungen, die Vitaminversorgung, Stressfaktoren und wohl auch eine Portion Zufall eine Rolle spielen.

Als Autoimmunkrankheit ist MS nur schon darum komplex, weil das Immunsystem komplex ist und weil bei der MS ja etwas schiefgeht, gegen das der Körper eigentlich vorgesorgt hat: wir sind uns selbst gegenüber immuntolerant.

Die Idee, die Immuntoleranz gegenüber den Antigenen zu erhöhen, die bei der MS angegriffen werden, ist nicht neu. Dazu gab es schon 2013 Experimente, jetzt wird dieser Ansatz mit mRNA-Impfungen reaktiviert. Erfolge sind denkbar, aber nicht garantiert.

Zu den komplexen Erkrankungen zähle ich auch Migräne, Epilepsie und Schizophrenie, weil auch bei diesen Erkrankungen viele Faktoren eine Rolle spielen und weil bei diese Krankheiten sich eine Eigendynamik entwickelt.