Der Bergsturz vom Eibsee – Als die Zugspitze noch über 3000 Meter hoch war –

BLOG: Mente et Malleo

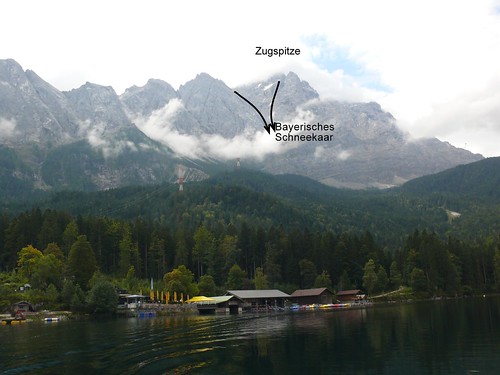

Bergstürze gehören zu den eindrucksvollsten und wohl auch gefährlichsten kurzfristigen Ereignissen, die der Mensch kennt. Ihre Spuren kann man, wie hier am Eibsee unterhalb der Zugspitze, auch lange Zeit nach dem Ereignis noch beobachten.

Der gut 4,8 175 ha große Eibsee gilt als einer der schönsten deutschen Alpenseen. Mit seinem grünlichen Wasser, seiner buchtenreichen Uferlinie und direkt unterhalb der Zugspitze gelegen ist er ein beliebtes Postkartenmotiv. Wenn man auf dem Wanderweg unterwegs ist, der an seinem Ufer entlangführt, fällt einem schnell auf, wie unruhig das Relief ist. Überall liegen größere Blöcke herum und der eigentliche See weist mehrere (je nach Zählweise und Wasserstand irgendwo gegen 8 oder 9) kleinere Inseln auf.

Das eigentlich Becken des Sees entstand, als sich der Isar-Loisach-Gletscher am Ende der letzten Eiszeit zurückzog, und die von ihm ausgeschgürfte Senken mit Wasser füllte. Dieser Vorläufer des heutigen Eibsees lag in Mitten von Wäldern. Südlich des Sees erhoben sich ein (möglicherweise) mehr als 3000 m hoher Berg. Es war gegen Ende des postglazialen Klimaoptimums, als sich diese Idylle schlagartig ändern sollte. Ein gewaltiges Stück Berg zwischen der heutigen Zugspitze und der Großen Riffelwand geriet (laut Radiokarbondatierungen verschütteter Hölzer) vor rund 3400 bis 3700 Jahren in Bewegung (Hatte ich vergessen anzugeben, danke für den Hinweis @ Paul Stefan).

Das Klima spielte möglicherweise in der Auslösung des Bergsturzes eine große Rolle. Der Permafrost im Gebirge schwand und Klufteis begann aufzutauen und wieder zu gefrieren. Die Klüfte wurden dadurch erweitert und das Gestein verlor seinen halt und 350 Millionen m³ fingen an, sich zu Tal zu bewegen. Bei einer mittleren Sturzhöhe von 1400 m wurde eine Energie freigesetzt, die rund 2,9 Megatonnen TNT (oder anders gesagt 220 Hiroshima-Bomben) entspricht.

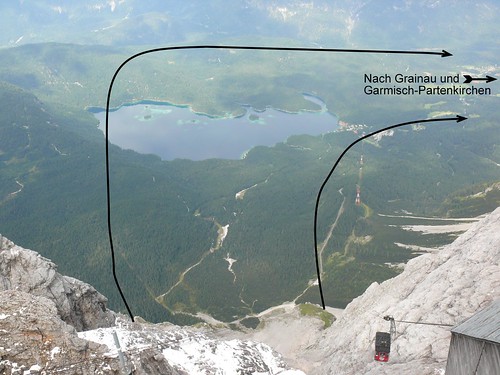

Die Sturzmassen durchquerten das Eibseebecken hauptsächlich im mittleren und östlichen Bereich, wobei sie eine beträchtliche Flutwelle erzeugten. Das Wasser wurde ebenso wie die Seeton- und Seekreideablagerungen des Eibseevorgängers in den Massenstrom aufgenommen. Dadurch wurde die interne Reibung deutlich herabgesetzt. Nur ein kleiner Teil der Sturzmassen lagerte sich im Seebecken ab. Der Rest durchquerte das Becken und brandete an den gegenüberliegenden Hohen Seeberg. Dort lassen sich Reste des Bergsturzes bis in 1260 m nachweisen. Teilweise wurde der Höhenzug Zirmaskopf-Höhenrain überlaufen und das Loisachtal erreicht. Der Rest bewegte sich noch rund 9 Kilometer über das heutige Grainau in Richtung Garmisch-Partenkirchen.

Die mittels Georadar ermittelte Mächtigkeit der abgelagerten Massen ergab für Untergrainau noch gute 60 bis 70 m. Die Dauer des Ereignisses dürfte kaum 5 Minuten betragen haben. Danach herrschte wieder weitgehend Ruhe und statt der ehemaligen Wälder erstreckte sich eine gut 13 km² große Schuttwüste sich im Tal.

Das Becken des Eibsees hatte eine fundamentale Umformung erfahren. 8 größere Tomahügel und mehrere Untiefen hatten sich gebildet. Die Tomahügel aus Schutt bilden bis heute Inseln im Eibsee sowie abgeschnürte Buchten und eigene benachbarte Seen, wie z.B. den Frillensee. Der Eibsee stellt also eines der sehr seltenen Beispiele dar, in denen Untiefen und Inseln in einem See deutlich jünger sind als das eigentliche Seebecken.

Die Korngrößen des Bergsturzes liegen zwischen der Größe von Häusern (einer dieser Blöcke befindet sich direkt neben dem Rathaus von Grainau) bis hin zur Silt und Tonfraktion. Es gibt zwar keine Hinweise, ob Menschen damals zeuge des Ereignisses waren, ich möchte es aber durchaus annehmen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Gletschermumie von Ötzi noch wesentlich älter ist. Und die Alpenseen ebenso wie die angrenzenden Wälder dürften damals durchaus ein bevorzugter Lebensraum der Menschen gewesen sein.

Interessant.

“gegen Ende des postglazialen Klimaoptimums”: lässt sich das Ereignis präziser datieren?

Hoppla, da habe ich doch glatt was vergessen einzufügen. Danke für den Hinweis. Der Bergsturz wird, wenn ich mich nicht vollkommen täusche, nach Radiokarbondatierungen verschütteter Bäume auf eine Zeit vor 3400 bis 3700 Jahren abgegangen sein.

“Es war gegen Ende des postglazialen Klimaoptimums, als ich diese Idylle schlagartig ändern sollte.”

Ach, Sie waren das also…

(Ein geologisch interessierter Hobby-Bergsteiger bedankt sich für diesen Artikel.)

Auch wenn wir Geologen manchmal einen schönen Flurschadern anrichten, hier war ich doch tatsächlich mal sowas ähnliches wie unschuldig. Ich glaube, ich spendiere dem Text noch ein “s”.

Gefällt mir sehr, der Artikel (wie übrigens alle von dir geschriebenen)

Noch besser wird er mir gefallen, wenn du in der 5. Zeile unter dem 2. Bild Nur statt Dur schreibst und Teil statt teil (auch wenn es ja nur ein kleiner sein soll…)

Danke, das geht runter wie Öl!

Pingback:Geologische Wanderung um den Eibsee › Mente et Malleo › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Bergsturz am Tour Ronde, Mont Blanc Region (Video) › Mente et Malleo › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Hallo, stimmt es, dass die Spitze der Zugspitze durch die Gletscherwanderung abgebrochen wurde und nun als großer Felbsblock an einem See in der Nähe von Benediktbeuern liegt?

In der Form würde ich das für unwahrscheinlich halten

Der See ist schon etwas größer als 4,8 ha, nämlich ca. 175 ha.

Hoppla, da hatte ich die Daten für den Untersee alleine stehen lassen. Da kommen nochmal gut 172 ha Weitsee dazu. Danke, habs korrigiert

Erratische Blöcke können im oder auf dem Eis sehr weit reisen. Ob man aber den Ursprungsort des Blockes so genau feststellen kann, wage ich zu bezweifeln, und ob er der Gipfel des Berges war, von dem er aufs Eis gestürzt ist, erst recht.

Zwei Englische Wissenschaftler haben den Zeitpunkt des Ötztaler Bergsturzes auf den 29. Juni 3123 vor Christus datiert. Geben wir in Google-Maps die Punkte 1. Kramerspitz, 2. Großer Waxenstein, 3. Köfls im Ötztal ein, so erhalten wir eine Verbindung der drei Punkte. Nehmen wir eine Korrektur vor, so erhalten wir den Punkt fünf Kilometer westlich von Köfls.

Wir können mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, das eine Verbindung mit dem explodierten Meteoriten im Ötztal besteht. Teile des Meteoriten schlugen zwischen Zugspitze und großen Waxenstein ein und flogen weiter zum Kramer, der das Kramenplateau entstehen liess.

Ich persönlich halte den Impakt ja für ziemlichen Blödsinn. Da werden Dinge miteinander vermischt, die weder zeitlich noch ursächlich etwas miteinander zu tun haben.

ich war vorgestern auf dem zirmaskopf und stieg östlich weglos ab gegen grainau: der waldboden war widerwärtig zu gehen! die steinklötze waren zwar meistens moosbewachsen, aber die bodenoberfläche war dennoch mit größter vorsicht zu genießen!: das gehen war ganz schön anstrengend!

ich dachte mir schon, da muß wohl ein bergsturz dahinter stecken! aber ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, daß dieser vom wettersteinmassiv herrührt! denn das ist doch `ne ganze ecke entfernt, und vor allen dingen liegt der eibsee noch dazwischen! aber eigentlich kann er ja nur von dort sein!

vielen dank für die ausführungen!

da kann man ja nur hoffen, daß die herrn ingenieure, welche jetzt die neue bergstation der bayerischen zugspitzbahn berechnet haben (auch die der österreichischen!) alle eventualitäten mit bedacht haben! denn wehe es käme wieder zu einem bergsturz und der schneefernerkopf würde zum höchsten berg deutschlands!

Ich war gestern am Eibsee und habe mich heute in Internet informiert, wie dieser entstanden ist. Somit bin ich auch auf diesen schönen Beitrag gestossen. Schon sehr interessant, wie ein See entstehen kann. in Zuge dessen habe ich auch die Rundfahrt mit dem Boot gemacht, aber dort bekam man nur wenihlg Infos dazu. Daher herzlichen Dank :).