Kommunikation in der Coronakrise

Die Einzigartigkeit der Coronakrise zeigt sich in der Veränderung unserer Kommunikation. Social Distancing kommt einem Großversuch gleich, bei dem der Mensch, dieses “soziale Tier” (David Brooks), zu einem Verhalten gezwungen wird, das ihm durch und durch wesensfremd ist. Es ist nicht nur die größere Distanz, die bei einem Gespräch eingenommen werden soll, es sind auch die Blicke, die dadurch weniger deutbar sind, die Körperhaltungen und -bewegungen, die in einer hochkomplexen Choreografie ein Gespräch begleiten, und die Gestik, die sich in einem definierten Raum zwischen Gesprächspartnern verortet. All das beschränkt sich jetzt auf einige wenige Menschen im noch erlaubten sozialen Umfeld, während alle anderen, wenn überhaupt, dieses kommunikative Spiel in der physischen Distanz nur in seiner Schrumpfform erleben. Menschen in die soziale Distanzierung zu bringen, ist so, als ob man einen Vogelschwarm in Hunderten Vogelkäfigen hält.

Parallel zur physischen Distanz entwickelt sich nun eine digitale Nähe. Viele, die sich in Heimarbeit befinden, erleben zum ersten Mal die Kommunikation über Videokonferenzsysteme. Millionen beugen sich jetzt über ihre Laptops und zeigen ihr Gesicht in Großformat auf den Laptop-Displays anderer. Die Regeln des Gesprächs, die wir zusammen mit der Sprache für die Kommunikation im direkten physischen Kontakt erwerben (wenn sie nicht sogar angeboren sind), funktionieren hier nur sehr beschränkt. Blicke, die in die Augen des Gesprächspartners gerichtet sind, gehen an der Kamera vorbei, Zeigegesten verfehlen ihr Ziel, redebegleitende Gesten werden von der Kamera nur unvollständig erfasst, fallen buchstäblich aus dem Rahmen. Auch die Körperhaltung wird von der jeweiligen Situation am Tisch mit dem Rechner und dem individuellen Umfeld bestimmt, nicht von der Dynamik des gemeinsamen Gesprächs selbst.

Noch schwieriger ist es, diese Dynamik eines Gesprächs überhaupt zu steuern, vor allem den Sprecherwechsel (turn taking). An diesem intensiv untersuchten Teilbereich der Konversationsanalyse zeigt sich besonders gut, welche Schwierigkeiten man in einem digitalen Gespräch zu bewältigen hat. Der Mechanismus, der für den Sprecherwechsel in einem direkten Gespräch verantwortlich ist, läuft im virtuellen Gespräch hochtourig im Leerlauf. Weder Blickbewegungen noch die Synchronisierung sprachlicher Äußerungen etwa können herangezogen werden, der zeitliche Versatz, der durch die medientechnischen Prozesse entsteht, durchkreuzt die blitzschnell ablaufenden Übernahmeprozeduren. Als einziger Ausweg bleibt das explizite Management des Sprecherwechsels, Unterbrechungen sind dann nicht mehr erlaubt.

Auch die öffentliche Kommunikation ist durch die Coronaepidemie im Großen wie im Kleinen bestimmt. Natürlich dreht sich alles in den Nachrichtenmedien um diese Krise und bestätigt die Nachrichtenwert-Theorie auf eindrucksvolle Weise. Gab es mal eine griechische Flüchtlingskrise, einen Syrienkrieg, einen Kampf um den CDU-Vorsitz, eine Vorwahl in den USA? All diese Themen sind aus unterschiedlichen Gründen auf die hinteren Seiten im Politikteil der Tageszeitungen gerutscht.

In der sprachlichen Vermittlung der Epidemie selbst kann man die Wirkmacht von Metaphern sehen: Die Maßnahmen gegen das Virus sind ein “Krieg”, der von uns zu führen ist, der “Ruhe vor dem Sturm” folgt ein “Kampf” und dann ein “Sieg” – manch ein Regierungschef will sogar die Armee mobilisieren. Es ist eine naheliegende Metapher, die jedoch nicht zwingend am besten beschreibt, was passiert, und nicht am wirksamsten vorzeichnet, was zu tun ist. Vielleicht hält das Virus unser Land eher besetzt, und wir müssen als Partisanen in Scharmützeln kleinräumig seine Infrastruktur sabotieren? Noch andere Metaphern sind vielleicht weitaus geeigneter, das Wirken und die Eindämmung eines unsichtbaren Virus verstehbar zu machen. Solche Metaphern aber verstärken die Motivation für bestimmte Handlungsweisen, und deshalb sind sie in der Politik schon immer so wichtig gewesen.

Die Coronakrise ist zu allererst eine virologische und epidemiologische Herausforderung, mittelbar eine psychologische, ökonomische und politische. Ganz sicher aber wirkt sie sich auch auf unsere Kommunikation aus, und je länger sie anhält, desto mehr tritt dies zutage.

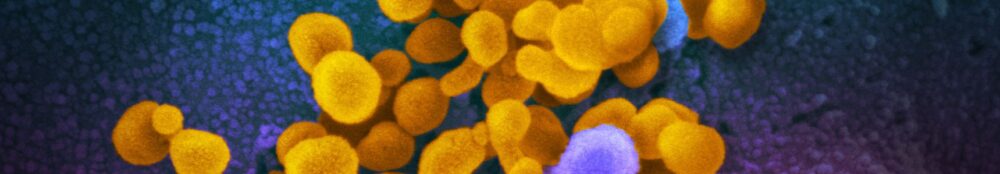

Beitragsbild: Viruspartikel (gelb), die aus einer Zelle (blau/pink) austreten (Ausschnitt). Quelle: Wikipedia, CC BY 2.0

Die positive Seite der Coronakrise wird eine Verbesserung der Videokonferenzen bringen.

Schulunterricht per App, wenn der Lehrer mal krank wird. Es ist aber zu befürchten, dass Video-Unterricht bald eingesetzt werden wird um Kosten zu sparen.

Heute hat unser evangelischer Pfarrer seine erste Video-Andacht verfertigt.

Jetzt fehlt nur noch eine Technik, ähnlich den Hologrammen, die die Person im Raum schwebend darstellt.

Das kommt sicher auf die Art der Aufnahme der Person an. Wenn man das Gesicht und den Oberkörper sehen kann, dann sind diese Dinge schon sichtbar. Schwierig wird dies eher, wenn man nur ein Smartphone oder Tablet zur Verfügung hat. Bei einem Desktop-PC oder einem Notebook ist dis aber sicherlich machbar.

Gruß

Rudi Knoth