Evidenzbasierte Medizin und die Pandemie: Vorsicht vor Übervereinfachung

Auch wenn mit den RKI-Protokollen zum Teil sehr unsauber argumentiert wurde und wenn die Berichterstattung über Aufarbeitungs-Ansinnen zum Teil arg selektiv und verzerrt verlief: Dass es eine systematische, wissenschaftliche Aufarbeitung unseres Umgangs mit den heißen Phasen der Corona-Pandemie geben sollte, halte ich nach wie vor für eine exzellente Idee. Wichtiger Teil der Aufarbeitung wäre die Erforschung der damaligen Entscheidungsfindungs-Prozesse. Nicht zuletzt werden solche Prozesse auch bei einer etwaigen nächsten Pandemie wichtig. Wie und auf welcher Grundlage wurde anhand der damals verfügbaren Informationen entschieden? Ein Kritikpunkt, hier beispielsweise angebracht von Markus Grill in einer Kritik an bestimmten Verhaltensweisen im Wissenschaftsjournalismus während der Pandemie: Zu häufig sei in der Corona-Pandemie die evidenzbasierte Medizin zugunsten von Expertenmeinungen ins Hintertreffen geraten.

Evidenzbasierte Medizin und Beweislast

Ich finde die Frage, wie evidenzbasierter Umgang mit einer Pandemie aussieht bzw. aussehen sollte, durchaus spannend. Allerdings besteht dabei eine bestimmte, sehr konkrete Gefahr, zu kurz zu denken und mit der Berufung auf die evidenzbasierte Medizin das Gegenteil von dem zu erreichen, um das es eigentlich gehen sollte: um sinnvoll in der Wissenschaft verankerten Umgang mit Situationen wie z.B. jener im Frühling 2020.

Das Problem besteht darin, dass wichtige Voraussetzungen, von denen die evidenzbasierte Medizin in Standardfällen ausgeht, in einer akuten Pandemie-Situation schlicht nicht vorliegen. Standardsituation in der evidenzbasierten Medizin ist es, dass die Wirksamkeit einer neuen Therapieform beurteilt werden soll. Für diese Beurteilung hält die evidenzbasierte Medizin eine gut etablierte Methodik bereit. Ich hatte den entsprechenden “Goldstandard”, Meta-Analysen, vor etwas mehr als einem Jahr hier in einem Blogbeitrag beschrieben. Entscheidend ist dabei, dass neue Therapien sich daran messen lassen müssen, ob es nachweisbar wirksamer ist, die Therapie durchzuführen, als nicht zu therapieren (oder nur zum Schein, siehe Placebo). In einigen Studien tritt die neue Therapie ganz direkt gegen eine etablierte Therapie an (“experimentelle” vs. “konventionelle” Behandlung) und muss nachweisen, dass sie besser ist. Bei der zugrundeliegenden Statistik liegt die Beweislast jeweils klar auf Seiten der neuen Therapie.

Faire Ungleichbehandlung neuer Therapien

Bei jeder realen Studie spielen immer auch Effekte eine Rolle, die jenseits dessen liegen, was man messen möchte. Manchmal geht es einer Patientin besser, ohne dass das an der Therapie läge. Manchmal verschlechtert sich der Zustand trotz Therapie. Jedes Studienergebnis ist eine Kombination aus den Effekten, die man messen will, systematischen Effekten jenseits dessen, was man messen will, und (mehr oder weniger) zufälligen Schwankungen, die sich dem Ganzen überlagern.

Zumindest für die als zufällig modellierbaren Schwankungen gibt es vergleichsweise einfache statistische Analysewerkzeuge. Dass die Beweislast der neuen Therapie aufgebürdet wird, heißt dann konkret: Die Auswertung muss nachweisen, dass ein etwaiges Resultat, das für die neue Therapie spricht, nicht versehentlich auf die zufälligen Fluktuationen in der Studie zurückgeht. In den dafür üblichen Verfahren heißt ein Ergebnis, für welches dieser Nachweis (anhand vorgegebener, konventioneller Kriterien) gelingt, “signifikant”. Bei Meta-Analysen können noch weitere Kriterien hinzukommen, etwa zur Konsistenz der Effektstärke in verschiedenen Studien.

Das ist wohlgemerkt nicht dasselbe, als würde man anhand statistischer Kriterien beurteilen, ob (und um wieviel) es wahrscheinlicher ist, dass die neue Therapie wirkt als dass sie nicht wirkt.

Geprüfte Alternativen und/oder ein akzeptabler Status Quo

Die Asymmetrie bei der Beweislast trägt dazu bei, dass die Hürde für jede neue Therapie hoch ist. Das ist bei den Standard-Anwendungen von evidenzbasierter Medizin gewollt, und ja auch durchaus sinnvoll. Wo ein Vergleich mit konventionellen Therapien vorgenommen wird, haben jene konventionelle Therapien den Prozess ja ihrerseits bereits (erfolgreich) durchlaufen.

Dort, wo mit Placebo/Nichtbehandlung verglichen wird, ist die Begründung weniger direkt. Warum wir so vorgehen, ist keine wissenschaftlich entscheidbare Frage, sondern ein Kriterium, das wir als Gesellschaft setzen. Indem wir so vorgehen, wie wir vorgehen, haben wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass die allgemeine Einführung einer bestimmten Therapie ein großer Schritt ist, der nur ausnahmsweise gegangen werden sollte. Solch eine Einführung ist sowohl mit Kosten als auch mit Risiken verbunden, letzteres, weil Therapien typischer Weise Nebenwirkungen haben. Wir wählen ein Vorgehen, das eine hohe Hürde dafür aufbaut, zu vermeiden, irrtümlich eine in Wirklichkeit unwirksame Therapie einzuführen. Dass uns bei diesem Vorgehen gelegentlich wirksame Therapien fälschlich vorenthalten werden, nehmen wir in Kauf.

Im Hintergrund steht dabei, dass die Nicht-Einführung der Therapie, also der Verzicht auf die neue Therapie, uns tragbar erscheint. Anders ausgedrückt: Der bisherige Umgang mit der betreffenden Krankheit ist für uns akzeptabel. Das wird zwar kaum jemals explizit formuliert. Dass dieser Aspekt eine Rolle spielt, zeigt sich aber zum Beispiel an denjenigen spezifischen Fällen, in denen die Alternative “Nicht-Behandlung” oder “konventionelle Behandlung” eben nicht harmlos ist: Bei Patient*innen, die bei Nicht-Behandlung oder konventioneller Behandlung eine sehr schlechte Prognose haben (kurze Lebenserwartung, schwere Beeinträchtigungen), erlauben die entsprechenden Ethik-Kommitees dann gegebenenfalls auch eine experimentelle Behandlung, deren Nutzen für jene Erkrankung (noch) nicht nach den strengen Standards der evidenzbasierten Medizin nachgewiesen ist.

Instabile Situationen

Schlüsselt man das Standard-Vorgehen bei der evidenzbasierten Medizin so explizit auf, dann fällt ein entscheidender Unterschied zwischen der typischen Therapie-Einführungs-Situation und einer Situation wie in Deutschland im Frühjahr 2020 direkt ins Auge. Zu Beginn der hiesigen Covid-Krise gab es eben keinen stabilen Status Quo und dazu lediglich noch die Frage, ob man jenen durch eine neuartige Handlung verändern sollte oder nicht. Stattdessen war die Situation von vornherein instabil. Änderungen waren unvermeidbar, auch ohne eigenes Handeln. Wenn sich eine Pandemie anschickt, auch in Deutschland auszubrechen, dann bedeutet Nicht-Handeln nicht “im wesentlichen weiter so wie vorher,” sondern im schlimmsten Falle unkontrollierte Ausbreitung, mit allen unangenehmen Konsequenzen. In solch einer Situation führen sowohl Handeln als auch Nicht-Handeln zu grundlegenden Veränderungen. Keine der Optionen hat das Gewicht des so-haben-wir-es-bisher-gemacht-und-das-war-akzeptabel.

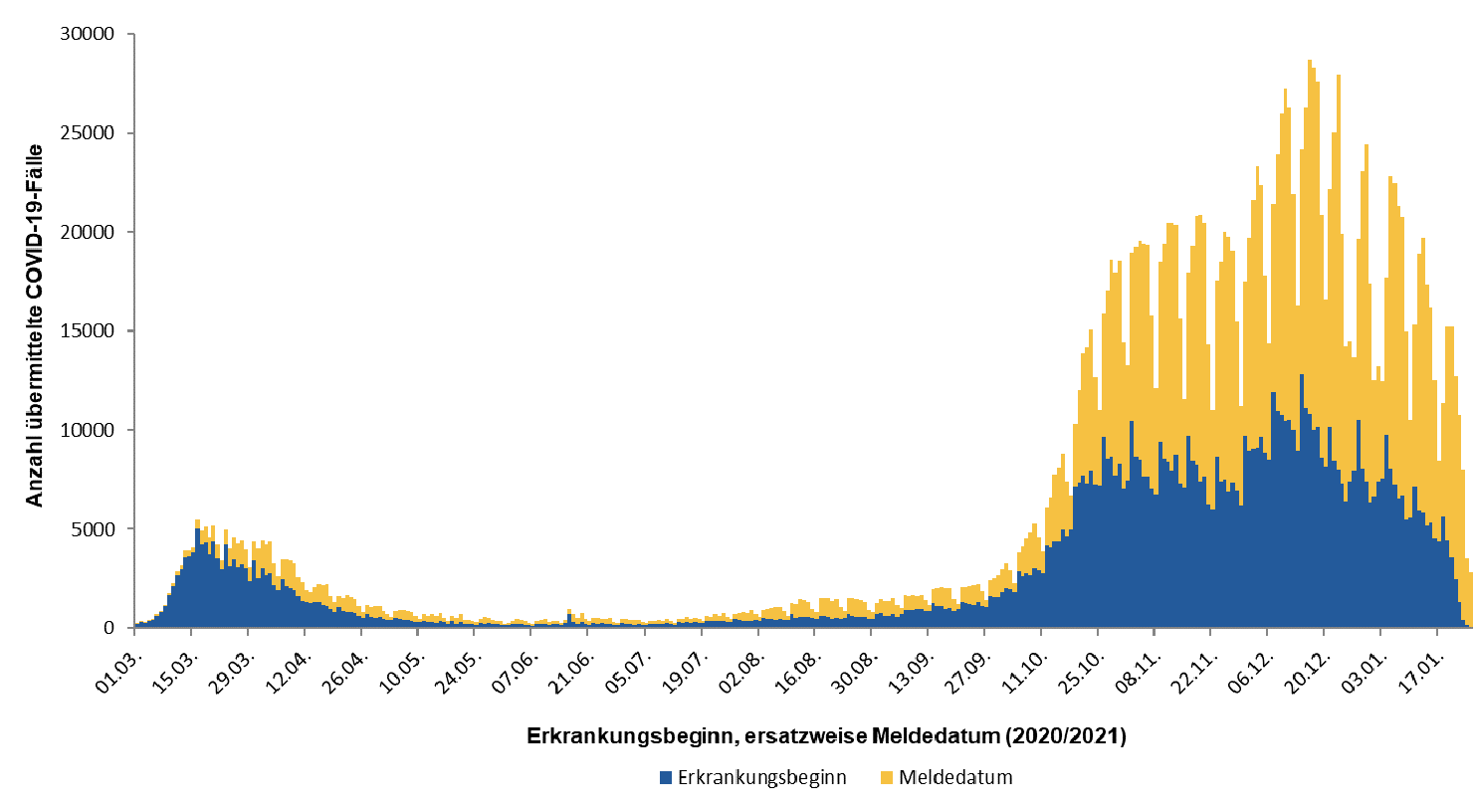

Wie es im ungünstigen Falle läuft, wenn man nicht handelt, haben wir ganz praktisch im Winter 2020/2021 gesehen: Zehntausende aller Wahrscheinlichkeit vermeidbare Tote durch Zögern und halbherzige Maßnahmen bei steigenden Infektions-, Hospitalisierungs- und Sterbezahlen. (Ich selbst hatte das hier beschrieben. Inzwischen haben sich ja auch Christian Drosten [Februar 2024, Video hier, meine Zusammenfassung hier] und, ohne Zahlenangabe, Cihan Celik [FAZ-Interview im April 2024] entsprechend geäußert.)

Auf solch eine Situation lässt sich das herkömmliche Schema der evidenzbasierten Medizin gerade nicht eins zu eins übertragen. Es tritt nicht ein Newcomer gegen das an, was bereits etabliert ist. Stattdessen sind alle verfügbaren Optionen neu. Einer geplanten Schutzmaßnahme diejenige Rolle zuzuweisen, die im herkömmlichen Schema der neuen Therapie zukommt, führt in solchen Fällen zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung der beiden Optionen. Wer trotzdem blind Schema F bemüht und argumentiert, Nicht-Handeln wäre laut evidenzbasierter Medizin immer das angemessene Vorgehen, solange keine spezifischen Studien vorlägen, die das Gegenteil bewiesen, zeigt vor allem eins: dass er oder sie nicht verstanden hat, was am herkömmlichen Vorgehen der evidenzbasierten Medizin universell und was auf die (zugegebenermaßen häufige) Therapie-Einführungssituation zugeschnitten ist. Oder aber er oder sie will ganz bewusst betrügen, nämlich die eigene Position mit dem Gütesiegel “evidenzbasierte Medizin” versehen, ohne dass das gerechtfertigt wäre.

Augen auf in der Pandemie-Diskussion

Es gibt eine Reihe interessanter Verfahren, mit denen man Handlungsoptionen oder Modellen der Wirklichkeit oder Hypothesen Wahrscheinlichkeiten zuweisen kann, bei denen die jeweilige Datenlage einfließt. Ich finde die bayesianische Variante der Statistik in dieser Hinsicht besonders hilfreich; mit der lässt sich beispielsweise genau die in einer Pandemie nötige Abwägung zwischen mehreren Optionen gut durchführen. Auf dieser Grundlage kann man sich überlegen, welche Handlungen bei den Schutzmaßnahmen in welcher Weise evidenzbasiert waren, sprich: Der damaligen Datenlage nach besser als die jeweiligen Alternativen. Das mühsame, aber gleichzeitig sehr praktische an bayesianischen Argumentationen ist, dass man die Annahmen, auf deren Grundlage operiert wird, sehr sorgfältig beschreiben muss. Insbesondere muss man die Erwartungen, die daraus folgen, quantifizieren.

All das ist – ebenso wie die damalige Pandemie-Situation – mindestens ungewöhnlich, und nichts, was man in der öffentlichen Berichterstattung voraussetzen könnte. Wissen um die Standard-Situation der evidenzbasierten Medizin sollte man bei jedem/jeder, der/die sich an einer Diskussion der Pandemie-Maßnahmen jenseits der Laien-Rolle, nämlich z.B. als Journalist*in oder Politiker*in oder Wissenschaftler*in beteiligt, voraussetzen können. Wissen um bayesianische Bewertungen vermutlich in dieser Allgemeinheit nicht. Da müssten z.B. Wissenschaftjournalist*innen erst die Grundlage für eine gemeinsame Diskussion legen.

Bei denjenigen, die in der Pandemie-Diskussion evidenzbasierte Medizin ins Spiel bringen, sollte man deswegen genau hinschauen. Wenn es schlicht darum geht, sauber zu arbeiten, Studien in geeigneter Weise zu gewichten, diejenigen Studien, die allgemeine Hinweise geben oder sich für Analogieschlüsse eignen – hierzu gehört insbesondere die Dokumentation verallgemeinerbarer Maßnahmen für den Umgang mit infektiösen Krankheiten – angemessen zu berücksichtigen, ist gegen solche Kritik natürlich nichts grundlegendes einzuwenden. Problematisch wird es in dem hier beschriebenen Sinne erst, wenn die Unterschiede zwischen der Standard-Situation bei der Einführung neuer Therapien und der instabilen Pandemie-Situation verwischt oder die beiden Situationen stillschweigend oder explizit gleichgesetzt werden. Dieser Fehler-Möglichkeit sollten wir uns in der Diskussion bewusst sein: Dort kritisch nachfragen, wo vage Formulierungen die Möglichkeit offenlassen, dass es sich um jene Fehlargumentation handelt, und Beiträge, die tatsächlich jenen Fehler begehen – ob aus Unkenntnis oder sogar in der Absicht, irrezuführen – als das benennen, was sie sind: problematisch, korrekturbedürftig, gegebenenfalls sogar unseriös und irreführend.

Die Evidenzfrage hat in Situationen wie der Coronakrise zwei Seiten: Einerseits, ob es Evidenz für den Nutzen bestimmter Maßnahmen gibt, andererseits, ob es Evidenz für die Verantwortbarkeit der Option “Abwarten” gibt.

Das führt zur Abwägung zwischen evidenzbasiertem Handeln und Handeln nach dem Vorsorgeprinzip. Dieses Spannungsfeld sehen auch ausgewiesene Vertreter:innen der EBM, z.B. Trisha Greenhalgh mit ihrer Forderung nach einem “pragmatist turn”.

Zum Thema vielleicht auch von Interesse, wenn etwas Eigenwerbung gestattet ist, der Hinweis auf unser living textbook “Corona verstehen – evidenzbasiert”.

Danke für den Kommentar! Genau darum, dass die Option “Abwarten” kein selbstverständlicher Default ist, sondern genau so untersucht werden muss wie Maßnahmen, bezog sich mein Text ja. Danke auch für die Links auf den “pragmatist turn” und Ihr Textbuch. Dass Greenhalgh auch bayesianische Methodik erwähnt, finde ich natürlich sehr gut, und den dazu referenzierten Artikel von Berger et al. 2021 werde ich mir auch noch näher anschauen. Scheint mir eine vielversprechende Richtung, um evidenzbasiert zu handeln, aber eben unter den Verhältnissen einer gerade begonnenen Pandemie.