Ein afrikanischer Strauch als Ausweg aus der Sucht?

Kaum eine psychische Erkrankung betrifft so viele Menschen wie die Sucht. Sie kommt in vielen Facetten vor und hat oft weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. In einem früheren Blogeintrag habe Ich schon einmal beschrieben, wie sich Forschende auf der Suche nach einem Behandlungsansatz für Suchterkrankungen häufiger und häufiger den lange verpönten psychedelischen Drogen zuwenden. In diesem Eintrag ging es darum, wie das Psylocibin (der Wirkstoff der umgangssprachlichen „Zauberpilze“) zur Behandlung der Nikotinsucht eingesetzt werden könnte. Das Psylocibin ist allerdings bei weitem nicht das einzige Psychedelikum, das in der Suchtforschung Aufsehen erregt.

Die wahrscheinlich vielversprechendste Substanz zur Behandlung der substanzgebundenen Süchte ist das Ibogain. Dieser Wirkstoff wird in der Natur von einem afrikanischen Strauch namens Tabernanthe Iboga produziert und führt nach der Einnahme zu langanhaltenden Halluzinationen und anderen psychoaktiven Effekten. Nichts an Ibogain ist simpel. Von der Geschichte der Substanz, über ihren Wirkmechanismus im Hirn und ihrer molekularen Struktur bis hin zu den subjektiven Effekten und der therapeutischen Anwendung ist alles an dieser Droge ungewöhnlich. Dennoch werde Ich versuchen in diesem Beitrag einen guten Überblick zu erstellen. Denn eines ist sicher: die Erforschung des Ibogain wird zweifelsohne weiterhin für Schlagzeilen sorgen.

Die Geschichte des Ibogain

Oft wird von der ersten Beschreibung des Ibogain in der westlichen Wissenschaftsliteratur auch als Entdeckung des Ibogain gesprochen, doch das ist nicht ganz richtig. An den Orten, an denen Tabernanthe Iboga wächst, gibt es nämlich bereits eine lange Geschichte des Ibogain-Konsums. Diese Orte sind Gabun, Kamerun und der Kongo, wo Ibogain von Angehörigen der Bwiti-Religion zu rituellen Zwecken verwendet wird [1]. Denen, die sich für die Hintergründe dieser Rituellen Verwendung interessieren, sei die Dokumentation Synethetic Ibogaine – Natural Tramadol aus dem Jahre 2021 empfohlen. Später wurden niedrig dosierte Extrakte des Strauchs in der Kolonialmacht Frankreich hergestellt und als Stimulanzien verkauft [1, 2]. Das therapeutische Potential des Ibogain für die Suchtbehandlung scheint jedoch tatsächlich eine westliche Entdeckung zu sein und geht auf die Erfahrungen des amerikanischen Studenten Howard Lotsof zurück. Lotsof hatte in den 60er Jahren eine Heroinsucht entwickelt. Auf der Suche nach einem aufregenden Trip fanden er und einige Freunde zum Ibogain, woraufhin sie mehr oder weniger zufällig die suchthemmenden Effekte der Substanz zu spüren bekamen. Lotsofs Bericht zufolge blieben nach einem sehr langen Ibogain-Trip, während dem er keine Opiate zu sich nahm, die typischen Entzugserscheinungen aus. Auch die sogenannten Cravings, also das starke Verlangen nach dem Suchtmittel, waren gehemmt [3]. Diese Entdeckung veranlasste Lotsof dazu, zum Ibogain-Lobbyisten zu werden, ein Patent auf Ibogain anzumelden [2] und bis zu seinem Tode im Jahre 2010 weltweit Aufmerksamkeit für die Substanz zu generieren [3]. Bei einigen Forschenden hatte Lotsof damit Erfolg. Gerade im vorklinischen Bereich wurde und wird Ibogain oft untersucht. Doch trotz seiner Bemühungen fehlen bis heute randomisierte und Placebo-kontrollierte Studien am Menschen. Vielerorts wird Ibogain dennoch (häufig nur halb legal) zur Behandlung von Drogenabhängigkeit verwendet, doch dazu später mehr. Erst einmal sollten wir uns ansehen, was die Substanz in Körper und Gehirn verursacht.

Wie funktioniert Ibogain eigentlich?

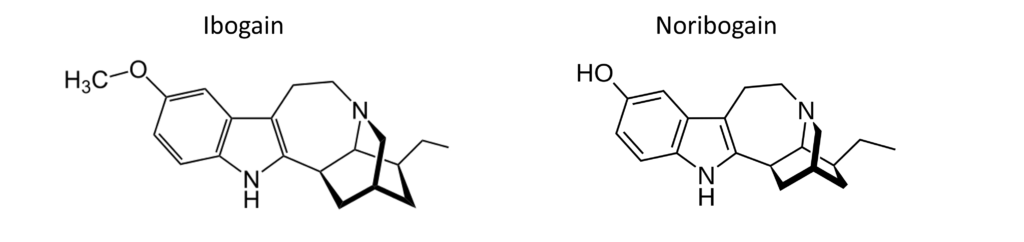

Anders als die sogenannten klassischen Psychedelika, wie etwa LSD oder Psylocibin, wirkt sich Ibogain nicht primär über das Serotoninsystem auf unsere Psyche aus. Man spricht deshalb auch von einem atypischen Psychedelikum. In einem Beitrag über Psylocibin konnte Ich den Wirkmechanismus verdeutlichen, indem Ich die molekulare Strukturformel der Substanz mit der des körpereigenen Serotonin verglich und die vielen Ähnlichkeiten aufzeigte. Dieser Ansatz ist beim Ibogain völlig vergebens, denn das Ibogain-Molekül entsteht zwar aus derselben Aminosäure (dem Tryptophan), unterläuft aber sehr viel mehr chemische Modifikationen, bis es seine finale Form annimmt. Es gleicht keinem körpereigenen Botenstoff direkt und weist stattdessen eine höchst ungewöhnliche Struktur auf, die einen dreidimensionalen Baustein namens Isochinuclidin beinhaltet [4]. Aus diesem Grund ist Ibogain auch nicht sehr selektiv für einen einzelnen Rezeptor im Gehirn. Vielmehr interagiert es mit einer Vielzahl verschiedener Systeme. Man muss bei der Erklärung der Wirkung also schrittweise vorgehen:

Im Körper einmal angekommen, wird Ibogain rasch zu Noribogain verstoffwechselt, welches viel länger im Körper aktiv bleibt und somit für den Großteil der Wirkung verantwortlich ist [5]. Wie genau es diese Wirkung hervorruft, ist allerdings nicht abschließend geklärt, denn ebenso komplex wie die chemische Struktur ist auch die Wirkung der Substanz im Gehirn. Ibogain und Noribogain binden an sehr vielen Stellen ungefähr gleich gern. Dazu zählen etwa die Rezeptoren des körpereigenen Opioidsystems, an denen das Ibogain bindet. Allerdings tut es dies in anderer Weise als typische Opiate, wie etwas das Heroin. Eine Abhängigkeit von Ibogain selbst ist also nicht zu befürchten. Zudem hemmt Ibogain den NMDA-Rezeptor, wie man es von dem kürzlich zugelassenen Antidepressivum und lange bekanntem Anästhetikum Ketamin kennt. Es senkt außerdem die Wiederaufnahme von Serotonin, ähnlich wie die viel besprochenen antidepressiven SSRI-Medikamente. Darüber hinaus hemmen Ibogain und Noribogain einen Subtyp der Rezeptoren für den körpereigenen Botenstoff Acetylcholin, welcher im Hirn vor allem stimulierend wirkt und etwa für den Schlaf-Wach-Zyklus wichtig ist und sich zudem stark auf Dopamin produzierende Neurone in den Belohnungszentren auswirkt [6]. Diese Mechanismen werden am häufigsten besprochen, decken aber immer noch nicht das ganze Spektrum der Ibogain-Wirkung ab.

Wem das jetzt alles ein bisschen zu viel wurde, kann man versichern, dass er sich in guter Gesellschaft befindet. Niemand kann im Moment so genau sagen, wie die suchthemmende Wirkung von Ibogain zustande kommt. Für jeden einzelnen dieser Mechanismen gibt es ein Für und Wider. Man spekuliert, dass es sich um eine Kombination aller besprochen Mechanismen handeln könnte [6].

Ein vielversprechender Ansatz

Darüber hinaus gibt es jedoch einen weiteren Effekt des Ibogain, der für die Suchtforschung sehr vielversprechend erscheint. Ibogain scheint in der Lage zu sein, die Produktion von Wachstumsfaktoren in den Belohnungs-/Motivationszentren des Hirns zu erhöhen. Bei diesen Wachstumsfaktoren handelt es sich um Botenstoffe die, wenn sie ausgeschüttet werden, Nervenzellen vor dem Zelltod schützen und dazu anregen können zu wachsen und neue Verbindungen zu formen. Es gibt also Anhaltspunkte dafür, dass Ibogain eine neue Verschaltung der Motivationszentren erlaubt. Experimente, die für diesen Erklärungsansatz sprechen wurden von Forschungsgruppen um Da-Yao He im Jahre 2005 und Soledad Marton im Jahre 2019 durchgeführt. In beiden Fällen konnte gezeigt werden, dass die Applikation von Ibogain zu gesteigerten Wachstumsfaktor-Niveaus in den Hirnen alkoholabhängiger Ratten führen [7, 8]. Spezifisch ging es hier um einen Wachstumsfaktor namens GDNF, was für Glial Cell Line-derived neurotrophic Factor steht. Dieses Protein wurde so genannt, weil es vor allem in den Gliazellen des Hirns produziert wird. Diese Gliazellen unterstützen Nervenzellen über eine Vielzahl von Mechanismen. Wird es ausgeschüttet, so bindet es an GDNF-spezifischen Rezeptoren, die in Nervenzellen Prozesse anstoßen, welche die Zelle schützen und zum Wachsen bewegen.

Das Hirnareal, in dem dieser Zuwachs bestimmt wurde, ist das ventrale tegmentale Areal (VTA). Das VTA besteht aus einer Gruppe von Dopamin produzierenden Neuronen im Mittelhirn, die besonders aktiv werden, wenn es gilt, belohnende Reize zu verarbeiten. In der Suchtforschung ist das VTA schon lange von Interesse und gerade bei der Alkoholsucht spekuliert man, dass ein Mangel an GDNF im VTA ein wichtiger Teil des Problems sein könnte [9]. Interessanterweise konnten He und Kollegen zeigen, dass auch die direkte Injektion von GDNF ins VTA der Ratten ausreichend war, um ihren Alkoholkonsum zu reduzieren [8]. Dieser Erklärungsansatz für die Wirkung von Ibogain ist also durch die momentane Forschungslage gut gestützt. Auch würde dies erklären, wie Ibogain noch lange, nachdem das letzte Molekül aus dem Körper ausgeschieden wurde, einen Effekt auf das Konsumverhalten zeigen kann, nämlich, indem die Verschaltung der Belohnungszentren direkt verändert wurde. Dennoch ist das Rätsel damit nicht abschließend geklärt, da beispielsweise gezeigt wurde, dass die Injektion von GDNF an anderer Stelle das Konsumverhalten von Ratten steigern kann [6]. Der Zusammenhang zwischen GNDF und Konsum ist also (wie so oft) von weiteren Faktoren abhängig. Außerdem erhöhen Ibogain und Noribogain auch die Ausschüttung anderer Wachstumsfaktoren neben GDNF und tun dies auch in anderen Regionen neben dem VTA [7]. Mehr Forschung wird hier also von Nöten sein.

Die Datenlage zu Ibogain

Schaut man sich diese Wirkmechanismen ganz ohne Kontext an, so klingt das alles sehr viel versprechend. Viele bereits erhobene direkte wissenschaftliche Daten sprechen zudem auch klar für einen Nutzen von Ibogain in der Suchtbehandlung. Die Effektivität des Psychedelikums übersteigt dabei fast immer die der bestehenden Behandlungsmethoden. Allerdings sind hier aus wissenschaftlicher Sicht einige Vorbehalte zu nennen:

Diese Daten kommen momentan vor allem aus zweierlei Quellen: Tierstudien und sogenannten open-label Studien. Bei den Tierstudien handelt es sich meist um Experimente, in denen Nager von einem der üblichen Suchtmittel, wie etwa Heroin, Kokain oder Alkohol abhängig gemacht werden. Im nächsten Schritt erhalten die Tiere dann die Möglichkeit sich die jeweilige Substanz nach Belieben zuzuführen, etwa indem sie die Wahl zwischen einer Alkohollösung und einer Wasserflasche in ihrem Käfig erhalten. Forschende messen dann das Konsumverhalten unter dem Einfluss von Ibogain und in einer Ibogain-freien Kontrollgruppe. In solchen Versuchen hat Ibogain eine hohe Wirksamkeit gezeigt. So konnten etwa in einer Metaanalyse aus dem Jahr 2016 signifikante Effekte von Ibogain auf den Konsum von Kokain, Heroin und Alkohol nachgewiesen werden [10]. Metaanalysen sind statistische Auswertungen, bei denen mehrere frühere Studienergebnisse zusammengerechnet werden. Auf diese Weise kommen sehr große Stichproben zustande, weshalb Metaanalysen als wichtiges Mittel des Forschungsprozesses gelten. Dennoch ist eine Analyse immer nur so gut, wie die Daten, auf denen sie basiert, was in diesem Fall ein Problem darstellt. Die Forschenden, die die Analyse durchführten, bemängelten nämlich, dass in den meisten früheren Studien keine Informationen über die Randomisierung der Tiere enthalten waren, und oft war nicht klar, ob es sich um Blindstudien handelte [10]. Dies bedeutet, dass es nicht ersichtlich war, ob die Tiere per Zufallsprinzip den verschiedenen Versuchsgruppen (etwa Ibogain- und Kontrollgruppe) zugeordnet wurden und, ob die Forschenden bei der Auswertung wussten, welches Tier zu welcher Gruppe gehörte. Werden solche Vorkehrungen nicht getroffen, so können sich zuvor bestehende Erwartungen der Forschenden leichter auf Ihre Beobachtungen auswirken. Auch können sich ohne Randomisierung Effekte auf die Daten auswirken, die nichts mit der eigentlichen Behandlung zu tun haben. Beides sind also Mängel, die die Belastbarkeit der Daten in Frage ziehen.

Wie belastbar sind die Daten bisher?

Auch bei den open-label Studien gibt es ähnliche Probleme. Der Begriff open-label beschreibt, dass den Forschenden klar war, welcher Proband Ibogain erhielt und welcher nicht. Es ist also das Gegenteil einer Doppelblindstudie, bei denen Experimental- und Kontrollgruppe verschleiert wurden. Open-label Studien sind zwar leichter durchzuführen, sind aber anfälliger für Verzerrungen der Daten. Das Vorwiegen der open-label Studien in der menschlichen Ibogain-Forschung liegt vor allem daran, dass die Forschenden meist Probanden untersuchen, die Ibogain unter halb-legalen Umständen, etwa in einer der vielen mexikanischen Ibogain-Kliniken zu sich nehmen. Im Jahre 2018 folgte etwa das Team um den amerikanischen Anthropologen Geoffrey Noller 14 Opiatabhängigen, die sich einer solchen Behandlung unterzogen [11]. Die Forschenden nutzten Fragebögen und Urintests, um das Konsumverhalten der Teilnehmenden zu überwachen und fanden, dass nach 12 Monaten 75% der Teilnehmenden saubere Urinproben abgeben konnten. Dieses Ergebnis ist für eine Erhebung in der Suchtbehandlung ungewöhnlich deutlich. Es ist also nachvollziehbar, warum dieses und ähnliche Ergebnisse bei vielen Forschenden zu Enthusiasmus führen. Allerdings wird an dieser Studie noch ein weiteres Problem der humanen Ibogain-Forschung deutlich: die häufig sehr kleinen Stichproben. Diese werden bei längeren Untersuchungen wie dieser oft noch durch hohe Abbrecher-Quoten verkleinert. Studien mit kleinen Stichproben sind ungenauer und ihre Ergebnisse weniger belastbar.

Die überwältigend positiven Ergebnisse, die sich in der wissenschaftlichen Literatur zum Ibogain finden, sind also mit einiger Vorsicht zu genießen. Ähnlich wie unsere Wissenslücken bei den Wirkmechanismen des Ibogain, stellen diese Ergebnisse bei genauerer Betrachtung vor allem eines dar: einen Anlass für eine weiterführende und genauere Erforschung der Substanz.

Die Risiken von Ibogain

Ein weiteres Problem sorgt häufig für Skepsis, wenn es um den Einsatz von Ibogain in der Suchtbehandlung geht: Es bindet nämlich nicht nur im Gehirn an Rezeptoren, sondern auch im Herz-Kreislauf-System. Dadurch kann es zu Störungen des Herzrhythmus kommen, welche gerade bei Personen mit vorherigen Belastungen zu schweren Komplikationen oder sogar zum Tode führen können [12]. Diese Erkenntnis sorgte verständlicherweise vielerorts für Zweifel bezüglich des Nutzens des Ibogain in der Suchtbehandlung. Einige der weltweit wichtigsten Ibogain-Forschenden stellten dazu im Jahre 2012 Untersuchungen an und sammelten weltweit Fälle, in denen Menschen in den ersten drei Tagen nach dem Ibogain-Konsum verstarben. Insgesamt fanden sie 19 Fälle in einer Zeitspanne von 18 Jahren. In 14 dieser Fälle konnten Daten über die vorherige körperliche Verfassung erhoben werden, wovon wiederum 12 eine Vorbelastung des Herz-Kreislauf-Systems aufwiesen [13]. Zwar sind diese Zahlen im Vergleich zu vielen anderen Substanzen sehr niedrig, sie zeigen aber dennoch, dass gerade bei vorbelasteten Personen ein Risiko durch den Ibogain-Konsum entsteht. Dies ist wichtig, da die Zielgruppe der Ibogain-Behandlung ja Drogenabhängige sind, unter denen Herz-Kreislauf-Erkrankungen keineswegs eine Seltenheit sind. Dieses Problem erkannten Forschende in diesem Bereich schon früh und so entstand ein neuer und sehr wichtiger Bereich der Ibogain-Forschung: Die Suche nach Analoga. Diese Suche hat bereits eine Reihe an neuen Molekülen hervorgebracht.

In meinem nächsten Beitrag werde Ich die wichtigsten dieser Moleküle vorstellen und die Überschneidungen und Unterschiede mit dem Ibogain besprechen, um so ein vollständigeres Bild über die Ibogain-Forschung zu zeichnen. In diesem Sinne: Stay Tuned!

Literaturverzeichnis

[1] Mash D. C., Duque L., Page B., Allen-Ferdinand K.: Ibogaine Detoxification Transitions Opioid and Cocaine Abusers Between Dependence and Abstinence: Clinical Observations and Treatment Outcomes. Frontiers in pharmacology 9, 529 (2018).

[2] Alper K. R.: Ibogaine: a review. The Alkaloids. Chemistry and biology 56, 1–38 (2001).

[3] Hevesi D.: Howard Lotsof Dies at 66; Saw Drug Cure in a Plant. New York Times 2010 (17.02.2010).

[4] Wasko M. J., Witt-Enderby P. A., Surratt C. K.: DARK Classics in Chemical Neuroscience: Ibogaine. ACS chemical neuroscience 9, 2475–2483 (2018).

[5] Baumann M. H., Pablo J., Ali S. F., Rothman R. B., Mash D. C.: Comparative neuropharmacology of ibogaine and its O-desmethyl metabolite, noribogaine. The Alkaloids. Chemistry and biology 56, 79–113 (2001).

[6] Ona G., Reverte I., Rossi G. N., Dos Santos R. G., Hallak J. E., Colomina M. T., Bouso J. C.: Main targets of ibogaine and noribogaine associated with its putative anti-addictive effects: A mechanistic overview. Journal of psychopharmacology (Oxford, England) 37, 1190–1200 (2023).

[7] Marton S., González B., Rodríguez-Bottero S., Miquel E., Martínez-Palma L., Pazos M., Prieto J. P., Rodríguez P., Sames D., Seoane G., Scorza C., Cassina P., Carrera I.: Ibogaine Administration Modifies GDNF and BDNF Expression in Brain Regions Involved in Mesocorticolimbic and Nigral Dopaminergic Circuits. Frontiers in pharmacology 10, 193 (2019).

[8] He D.-Y., McGough N. N. H., Ravindranathan A., Jeanblanc J., Logrip M. L., Phamluong K., Janak P. H., Ron D.: Glial cell line-derived neurotrophic factor mediates the desirable actions of the anti-addiction drug ibogaine against alcohol consumption. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience 25, 619–628 (2005).

[9] Cooper S., Robison A. J., Mazei-Robison M. S.: Reward Circuitry in Addiction. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics 14, 687–697 (2017).

[10] Belgers M., Leenaars M., Homberg J. R., Ritskes-Hoitinga M., Schellekens A. F. A., Hooijmans C. R.: Ibogaine and addiction in the animal model, a systematic review and meta-analysis. Translational psychiatry 6, e826 (2016).

[11] Noller G. E., Frampton C. M., Yazar-Klosinski B.: Ibogaine treatment outcomes for opioid dependence from a twelve-month follow-up observational study. The American journal of drug and alcohol abuse 44, 37–46 (2018).

[12] Havel V., Kruegel A. C., Bechand B., McIntosh S., Stallings L., Hodges A., Wulf M. G., Nelson M., Hunkele A., Ansonoff M., Pintar J. E., Hwu C., Abi-Gerges N., Zaidi S. A., Katritch V., Yang M., Javitch J. A., Majumdar S., Hemby S. E., Sames D.: Novel Class of Psychedelic Iboga Alkaloids Disrupts Opioid Use 2021.

[13] Alper K. R., Stajić M., Gill J. R.: Fatalities temporally associated with the ingestion of ibogaine. Journal of forensic sciences 57, 398–412 (2012).

Bilder

Beitragsbild von Storyset auf Freepik

Bild 1: Tabernanthe Iboga, Fotografie von Marco Schmidt

Bild 2: Wikimedia.org