Ein Traum in 2D – Graphene in der Computersimulation

Meist steckt hinter der Frage, ob man etwas auch eine Nummer kleiner hat, ein gewisses Maß an Ironie. Nicht so beim zweiten Beitrag unserer Reihe „Wie aus Computerdaten Wissenschaft wird“. Denn eine Nummer kleiner geht auf dem Gebiet, das wir uns heute anschauen wollen, tatsächlich nicht – oder, besser gesagt, noch nicht.

Ich treffe den Postdoktoranden Christopher Ehlert auf der Terrasse des Heidelberger Instituts für Theoretische Studien im Schloss-Wolfsbrunnenweg, inmitten einer parkähnlichen Anlage mit uraltem Baumbestand. Der promovierte Chemiker forscht in einem der ältesten Fachbereiche der Chemie, zahlreiche chemische Reaktionen sind ohne die Stoffe, mit denen er sich beschäftigt, schlicht undenkbar. Und sie begleiten uns im Alltag auf Schritt und Tritt, zum Beispiel in der Anlage zur Abgasnachbehandlung – im Volksmund kurz „Kat“ genannt – die sich in den meisten Verbrennerfahrzeugen befindet, um dort die Schadstoffemissionen drastisch zu reduzieren.

Es geht in diesem Beitrag also um Katalysatoren, genauer gesagt, um eine bestimmte Art von Katalysatoren, aber dazu später mehr. Laut Definition ist ein Katalysator ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Aber was macht diese Stoffe, für deren Erforschung es bereits mehrere Nobelpreise für Chemie gab, eigentlich so interessant, dass sich eine ganze Forschungsgruppe am HITS damit beschäftigt?

„Katalysatoren spielen eine zentrale Rolle in der Chemie und Biologie“, sagt Ehlert. „Chemische Reaktionen die aus energetischer Sicht freiwillig ablaufen, können oft langsam und träge sein, weil nicht nur die Energie der Ausgangsstoffe und Produkte eine Rolle spielen, sondern auch die Energien von Übergangszuständen und Zwischenprodukten während einer Reaktion. Katalysatoren gehen energetisch günstige Verbindungen mit Zwischenprodukten ein, wodurch die Reaktionsgeschwindigkeit einer Teilreaktion erhöht wird. Interessant ist, dass die langsamste Teilreaktion die gesamte Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt – manche Reaktionen sind so träge, dass sie überhaupt nur durch Katalysatoren ermöglicht werden.“

Doch viele Katalysatoren haben ein Imageproblem – und zwar ein gewaltiges. Denn oftmals handelt es sich dabei um ätzende Säuren, wie z.B. Schwefelsäure, oder sie enthalten giftige Schwermetalle wie Nickel und Kupfer. Zeit also, sich nach umweltfreundlicheren und vor allen Dingen nachhaltigeren Alternativen umzuschauen.

„Es gibt mehrere Anforderungen an zukünftige nachhaltige Katalysatoren: Zum einen sollte der Gehalt an Edelmetallen, seltenen Erden und anderen wertvollen Rohstoffen so minimal wie möglich sein, oder sie sollten komplett ohne sie auskommen. Dies ist nicht nur aus ökologischer Sicht vorteilhaft, bestimmte breit angelegte technische Anwendungen werden erst durch den Verzicht auf wertvolle Rohstoffe überhaupt wirtschaftlich, wie zum Beispiel die Produktion von grünem Wasserstoff, bei dem Wasser mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Die Katalysatoren Platin, Palladium und Iridium und das Trägermaterial können dabei bis zu 50% der Kosten ausmachen. Könnte man diese Kosten senken, so würde die Erzeugung von grünem Wasserstoff erheblich günstiger und wirschaftlicher im Vergleich zu anderen Herstellungsmethoden.“

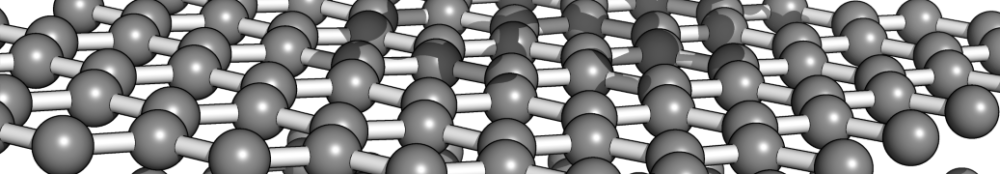

Man kann sich bei der Entwicklung von Katalysatoren auch die Natur zum Vorbild nehmen und vorrangig auf organische – also kohlenstoffbasierte – Katalysatoren setzen. Mit einem dieser alternativen organischen Katalysatoren, genauer gesagt mit Graphen, arbeitet Christopher Ehlert in der Forschungsgruppe „Computational Carbon Chemistry“. Graphen war 2004 das erste 2D-Material, das je hergestellt wurde. Es besteht aus einer hauchdünnen Schicht Kohlenstoff, einer Substanz, die in nahezu unbegrenzter Menge verfügbar ist, was angesichts der Knappheit von z.B. Platin oder Palladium schon mal kein schlechter Ausgangspunkt ist. Darüber hinaus besitzt es eine ganze Reihe weiterer Eigenschaften, die es – jedenfalls in den Augen vieler Chemiker*innen – sehr sympathisch machen: Es ist extrem stabil, dünn und kann Strom und Wärme leiten, obwohl es kein Metall ist. Zudem ist es biegsam, reißfest – mehr als hundertmal so reißfest wie Stahl – und dazu noch leicht. Es überrascht also nicht, dass Graphen immer wieder als „Wunderstoff“ bezeichnet wird.

„Reines Graphen, also die einatomige Schicht aus Kohlenstoffatomen angeordnet in einem Bienenwabenmuster, hat ohne Zweifel viele potenziell nützliche Eigenschaften. In unserer Forschung geht es aber viel häufiger um Graphenderivate, also Materialien und Stoffe, die sich aus dem klassischen Graphen ableiten lassen. Zum Beispiel kann man aus einer großen Schicht von Graphen kleine „Schnipsel“, sogenannte Nanoribbons, ausschneiden. Dabei hat die Form und das Schnittmuster einen massiven Einfluss auf die Eigenschaften der Nanoribbons. Diese können dann zum Beispiel aufgerollt werden und man erhält Kohlenstoffnanoröhren, kleine Zylinder aufgebaut aus reinem Kohlenstoff. Hier hat der Radius der Röhren, deren Länge und deren Aufrollrichtung Einfluss auf chemisch-physikalische Eigenschaften. Alternativ können Graphenoberfächen mit verschiedensten Molekülen beladen oder vernetzt werden. Einzelne Kohlenstoffatome im Graphengitter können durch Stickstoff, Sauerstoff, Bor, Aluminium, Eisen, Phosphor oder auch aus Kombinationen dieser sogenannten Heteroatome ersetzt werden.“

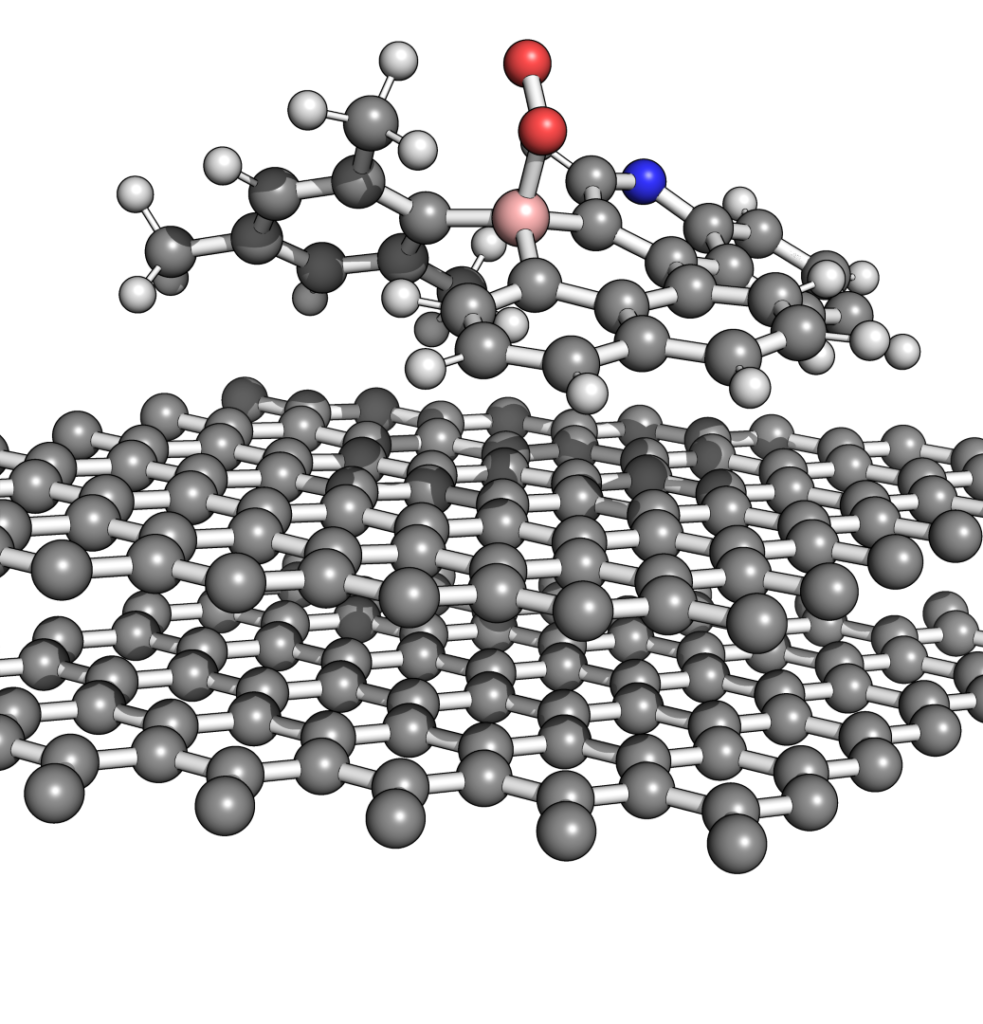

Ein Sauerstoffmolekül (rot) bindet an ein Graphenderivat, welches mit Bor- (rosa) und Stickstoffatomen (blau) versetzt ist. Der Komplex befindet sich auf zwei Graphenschichten. Kohlenstoffatome sind in grau, Wasserstoffatome in weiß, dargestellt.

Das Spektrum von Graphenderivaten ist also gewaltig und ihre chemisch-physikalischen Eigenschaften unterscheiden sich teilweise erheblich. Die zentrale Frage für die Forscher*innen ist, ob man unter dieser immensen Anzahl von potenziellen Strukturen geeignete Katalysatoren finden und vorhersagen kann.

„An dieser Stelle setzt unsere Forschung an. Mithilfe von Computersimulationen lassen sich Eigenschaften von Molekülen und Materialien berechnen. Fast alle Methoden der Theoretischen Chemie bzw. Computerchemie leiten sich von der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung ab, deren Lösung im Prinzip alle Eigenschaften eines Systems enthält. Allerdings ist die Lösung dieser Gleichung derart komplex, dass sie nur für sehr kleine Systeme überhaupt zugänglich ist. In der Praxis stehen einem deshalb Näherungsmethoden zur Verfügung, deren Auswahl davon abhängt, wie groß das zu untersuchende System ist, wie genau die entspechende Rechnung sein muss und an welchen Eigenschaften man interessiert ist. Eine sehr genaue Methode, die als goldener Standard der Computerchemie gilt, ist die CCSD(T)-Methode (Coupled Cluster Singles Doubles and Perturbative Triples Theorie). Der Rechenaufwand der Methode skaliert allerdings mit der Systemgröße zur siebten Potenz, also N7. Das heißt, wenn sich die Systemgröße verdoppelt, steigt der Rechenaufwand um den Faktor 27, also 128. Es ist klar, dass man damit nur sehr kleine molekulare Systeme untersuchen kann. Auf der anderen Seite gibt es die Dichtefunktionaltheorie, deren Rechenaufwand teilweise nur linear mit der Systemgröße steigt. Der Nachteil ist, dass die Dichtefunktionaltheorie nicht dieselber Genauigkeit hat wie die CCSD(T)-Methode, dafür können wir aber sehr viel größere Systeme untersuchen.“

Wie bereits angesprochen ist die Energie bei der Bewertung eines Katalysators die zentrale Größe, und wenn man alle Ausgangsstoffe, Zwischenprodukte und Produkte einer Reaktion kennt, dann lässt sich auch das Energieprofil einer Reaktion erstellen. In einem zweiten Schritt können dann die Katalysator-Zwischenprodukte berechnet und beide Energieprofile verglichen werden. Hat man es mit einem effektiven Katalysator zu tun, erhält man deutlich niedrigere relative Energien für die Katalysator-Zwischenprodukte. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist das Haber-Bosch Verfahren, bei dem Stickstoff mit Wasserstoff zu Ammoniak umgesetzt wird. Ohne Katalysator benötigt diese Reaktion für den Teilschritt der Stickstoffspaltung etwa 1000 kJ/mol, was die Gesamtreaktion praktisch unmöglich macht. Adsorbiert der molekulare Stickstoff allerdings zunächst an der Katalysatoroberfläche, so ist die Stickstoffspaltung deutlich günstiger und es wird zusätzlich sogar noch Energie frei. Mithilfe der Computerchemie kann dann der Mechanismus einer Reaktion auf atomarer Ebene untersucht und verstanden werden. So lassen sich beispielsweise Struktur-Effizienz-Beziehungen ableiten, die dazu verwendet werden können, existierende Katalysatoren zu verbessern. Außerdem kann mithilfe von Strukturdatenbanken eine Vielzahl potenzieller Katalysatoren für ein bestimmtes Problem getestet werden.

„Wir arbeiten in einem konkreten Beispiel an graphenartigen Katalysatoren für die Sauerstoffreduktionsreaktion. Diese Reaktion findet zum Beispiel am Pluspol, also der Kathode, von Brennstoffzellen statt. Zur Zeit werden in fast allen kommerziellen Brennstoffzellen teure Platinverbindungen verwendet, wodurch ihre breitere Anwendung verhindert wird. Forschungsgruppen weltweit versuchen deshalb neue platinfreie, billigere und nachhaltigere Katalysatoren zu finden, damit Brennstoffzellen deutlich wirtschaftlicher werden.“

Einen Vorschlag für graphenartige Katalysatoren, die mit Bor und Stickstoffatomen modifiziert wurden, bekam die Forschungsgruppe von einer experimentellen Gruppe aus Manchester.

„Interessant an diesem Forschungsprojekt ist, dass auf den ersten Blick strukturell sehr ähnliche Katalysatoren sehr unterschiedliche Aktivitäten zeigen. Wir haben aktive und inaktive Katalysatoren mit Hilfe der oben genannten theoretischen Methoden untersucht und konnten dabei zeigen, dass eine bestimmte molekulare Eigenschaft mit der katalytischen Aktivität zusammenfällt. In Zukunft wollen wir noch bessere Katalysatoren vorschlagen und in Zusammenarbeit mit experimentellen Gruppen verifizieren, in der Hoffnung, irgendwann platinfreie Brennstoffzellen zugänglich zu machen.“

Die Grundlagenforschung von Christopher Ehlert in der Gruppe „Computational Carbon Chemistry“ unter Leitung von Anya Gryn’ova trägt dazu bei, die Suche nach nachhaltigen Katalysatoren zu beschleunigen, angesichts der zunehmenden Ressourcenknappheit eine äußerst dringliche Aufgabe. Dabei profitiert Ehlert bei seinen Simulationen auch von der exzellenten Computerinfrastruktur am HITS und der Universität Heidelberg, denn die enorme Rechenleistung und Speicherkapazität der Rechen-Cluster machen diese Simulationen im großen Stil erst möglich.

Im nächsten Teil der Reihe „Wie aus Computerdaten Wissenschaft wird“ erklärt Alexander Jordan aus der Forschungsgruppe „Computational Statistics“, ob man die Qualität von Vorhersagen bewerten kann und, falls ja, was man dafür braucht.

Mehr über die Forschung der Gruppe „Computational Carbon Chemistry“ allgemein unter:

https://www.h-its.org/de/forschung/ccc/.

Die Gruppe „Computational Carbon Chemistry“ scheint sich also momentan vor allem mit dem zu beschäftigen, was man auch Computational Catalysis nennen könnte. Nur dass sie sich innerhalb der theoretischen Katalyseforschung auf Graphen und seine diversen Abkömmlinge konzentriert. Also eine Variante oder gar ein neues Feld innerhalb der Katalyseforschung.

Die Simulationsmethode, die angewandt wird, scheint die Dichtefunktionaltheorie zu sein, welche neuerdings ins Blickfeld des Interesses auch der KI-Firma DeepMind geraten ist.Wie hier auch im Artikel erwähnt, scheint die Dichtefunktionaltheorie gewisse systematische Fehler bei der Berechnung der Dichtefunktionale mit sich zu bringen und das DeepMind – KI Programm DM21, ein neuronsles Netz, soll diese Fehler korrigieren, bezüglich vermeiden. Darüber berichtet der Artikel Simulating matter on the quantum scale with AI. Dort liest man dazu:

Allerdings las ich, DM21, also DeepMinds KI-Version von DFT, habe in der Fachwelt je nach Lager ein ganz unterschiedliches Echo ausgelöst. Gewisse Leute bezweifeln die Allgemeinheit des Ansatzes von DeepMind und meinen, ausserhalb des Trainingsset, dass DeepMind verwendet habe, seien die Ergebnisse von DM21 anzuzweifeln.

Vielleicht sollte sich die „Computational Carbon Chemistry“ Gruppe des HITS auch einmal mit DM21 beschäftigen.