Planetarium

Vor 99 Jahren tüftelten in Jena der Zeiss-Ingenieur Walther Bauersfeld und seine Kollegen ein “Modell für ein geozentrisches Weltbild” aus, das als “Wunder von Jena” in die Geschichte eingehen sollte. Die Auftragsarbeit für das Deutsche Museum in München war ein begehbarer Himmelsglobus wie es derartige in der Geschichte schon oft gegeben hatte. Diesmal allerdings – und das war die Neuheit aus der selbsternannten Lichtstadt – wurden die Sterne nicht auf der Innenwand des Globus aufgeklebt oder an ihr angenagelt (wie historischen Riesengloben wie von Coronelli, Jenaer Weigel-Globus, dem Gottdorfer Globus, dem Wyld-Globus in London und seinem Pendant in Paris neben dem nagelneuen Eiffelturm 1889). Es war nicht einmal ein vollständiger Globus gebaut worden, sondern nur ein halber wie es zuvor eher als Deckengewölbe von Kirchen (und Grabmalen) üblich war. In diesen gemauerten Halbglobus (Kuppel) wurden die Sterne als Lichtpunkte – die sie draußen ja wirklich sind – projiziert. An Herrn Bauersfeld erinnert daher der Name des Restaurants im Planetarium Jena.

Die Erstvorführung dieser Erfindung und ihre erste Inbetriebnahme für die Öffentlichkeit wird nächstes Jahr von Planetarien weltweit zelebriert werden. Ein ganzes Jahr lang – bzw. eigentlich sogar 1.5 Jahre lang werden Feierlichkeiten stattfinden: Die Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien (GdP) informiert dazu auf einer gesonderten Webseite: https://planetarium100.org/de/gdp/.

Im Lauf der folgenden Jahrzehnte wurden Planetariumsprojektoren weiterentwickelt, erhielten eine lange Zeit charakteristische Hantelform, dann Kugel- oder nahezu Eiform und werden schließlich durch modere Geräte ersetzt, die eher an Kino-Technologie erinnern.

Ich habe hier zwei der Senioren unter den Projektoren einmal in Bewegung erwischt:

Dass die Vermittlung von Wissen in den Planetariumskuppeln heute weit über das Erklären von jahreszeitlich wechselnden Sternbildern hinausgeht, sollte sich inzwischen herum gesprochen haben.

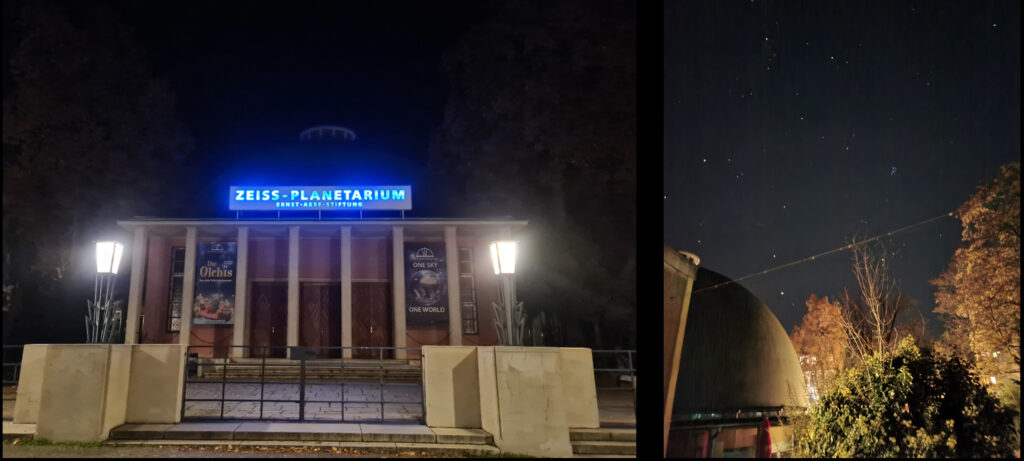

Über moderne Formen des 3D-Planetariums, die nicht von der Firma Carl Zeiss hergestellt werden, hatte ich bereits im Sommer aus Ursensollen (Bayern) ausführlich berichtet. Auch die Zeiss-Technik bietet aber im 21. weit mehr als “nur” Sternhimmel und darum muss man nicht bei Zeiss arbeiten, um Planetarium weiter zu entwickeln. Als Astronom arbeitet man daher auch eher nicht bei Zeiss, sondern entwickelt lieber die bessere (und kostenlose Opensource-)Planetariums-Software Stellarium. Zeiss wirbt ja inzwischen damit, dass man deren Display auch auf Zeiss-Hardware ausgeben kann. In Stellarium steckt das geballte Astronomie-Wissen, da direkt aus der Forschung hier input geliefert werden kann – ohne langwieriger Verhandlungen mit einer Firma, die naturgemäß mehr Geld bekommen als ausgeben will und daher nicht die Forschung finanziert. Das ZEISS-PLANETARIUM ist zu einer Typ-Bezeichnung geworden (wie Daimler Benz unter den Autos) und auch das Haus mit dieser Aufschrift in Jena gehört nicht der Firma Zeiss, sondern ist eine eigenständige GmbH, die in ihrem Kuppelssal ein Gerät des Typs Zeiss-Großplanetarium betreibt (wie sie auch in Berlin, Hamburg, Münster, Bochum, Stuttgart, Nürnberg, Berlin… stehen), aber auch sehr viel andere Technik, die nicht von Zeiss ist.

Warum man die Typbezeichnung an die Häuser schreibt, habe ich – ehrlich gesagt – in dem Viertel Jahrhundert, in denen ich in solchen arbeite, noch nie verstanden (historisch natürlich schon, denn in den 1920ern war es ein Zeichen für eine brandtneue, innovative Erfindung – wir schreiben aber die 2020er und da gilt das nicht mehr). Es ist, als würden Sie an Ihre Garage schreiben, welche Automarke drin steht. Zwar hat die Baukonstruktion der Kuppel für Zeiss-Planetarien in Jena auch Technikgeschichte geschrieben, denn sie läutete die neue Schalenbauweise ein, aber die Firma Carl Zeiss ist eine Optikfirma und hat damit nicht unmittelbar etwas zu tun. Bau-Entwürfe von kugelförmigen und halbkugelförmigen Gebäuden sind natürlich auch schon viel früher dokumentiert, am berühmtesten wohl aus der französischen Revolutionsarchitektur (z.B. der Newton-Kenotaph des Architekten Étienne-Louis Boullée: eine seminararbeit), aber diese Ideen blieben damals auf dem Papier, weil sie technisch nicht realisierbar waren. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts hatten neue Verfahren des Baus mit Beton das Gießen von glatten Kuppeln ermöglicht.

Mein Planetarium-Ausbilder in den 1990ern sagte schon damals “Planetarium bedienen ist wie Auto fahren”. Er meinte damit, dass man die Knöpfe und Potis irgendwann blind bedient und auch wenn man nach Jahren Pause wiederkommt, das motorische Gedächtnis sie immer noch reproduziert. Ich kann das vollumfänglich bestätigen, da ich – im Gegensatz zu ihm – immer mal wieder Planetariumspausen einlegen musste. Der Vergleich zieht aber noch mehr als gedacht: Wie bei Autos gibt es auch bei Planetarien Klein-, Mittel- und Groß-Planetarien (wie Kleinwagen, Limousinen, und LKWs), was die Größe des Hauses angeht und wie bei Autos gibt es verschieden Marken: Zeiss ist eine davon, eine sehr beliebte andere ist derzeit SkyScan. Meade und Baader dürften vielen Hobby-Astros auch bekannt sein und hier ist eine Liste von weiteren. Wie bei Autos sind Planetarium auch mit mehr und mehr Computern ausgestattet. In den 1980ern füllten diese noch einen Raum, heute eher ein Rack in einem separaten Technikraum. Die Hardware und Software muss nicht zwingend von der gleichen Firma hergestellt werden: Es können auf Windows-Betriebssystemen freie Software-Steuerungssysteme genutzt werden, die sogar open source sind und an denen folglich (im Gegensatz zu Zeiss-Software) jeder mitprogrammieren darf. Die Ausgabe dieser Software kann entweder auf einem heimischen Flatscreen Bildschirm oder in der Kuppel erfolgen…

Inhaltlich/ thematisch haben Planetarien heute ein ähnlich großes Repertoir wie Volkshochschulen bereits vor ca. 100 Jahren, als sie übrigens in Würzburg (Nov. 1918) und in ebenfalls Jena (April 1919) ihren Ursprung nahmen. In Jena wurde die Volkshochschule übrigens von keinem geringen als Adolf Reichwein mitgegründet und anfangs geleitet. Das Konzept von Volkshochschulen, also einer Bildungseinrichtung wie einer Feierabend-“Universität für Arbeiter” hatte natürlich zahlreiche Vorläufer. Als Erfinder wird immer der Däne Nikolai Gundtvig im 19. Jh. dargestellt, aber es entsprach dem Zeitgeist der Aufklärung, auch das allgemeine Bildungsniveau zuhöhen. So hielt Alexander von Humboldt in Berlin seine berühmten öffentlichen Vorträge, die als “Kosmos-Vorlesungen” in die Geschichte eingingen, reformierte sein Bruder Wilhelm von Humboldt in seinem halben Jahr als preußischer Minister das Konzept der Universität (auch eine Öffnungsreform) und wartete auch das Kaiserreich mit verschiedenen lokalen Formen für “Orte der Erwachsenenbildung” auf.

In Jena wurde bereits vor vier Jahren das Jubiläum der Volkshochschule groß gefeiert: und zwar im Planetarium. Jena-TV berichtete davon ausgiebig und in dem Beitrag kommen insbesondere diejenigen Projektionsformen an der Planetariumskuppel zur Geltung, in denen es nicht – wie bei Sternprojektionen – stockdunkel ist. Wie wir uns draußen einen Lichtschleier über den Nachthimmel legen, so geschieht das auch mit den künstlichen Sternen in den Kuppeln: moderne Projektionssysteme bedienen die Sehgewohnheiten der Kinogäste, so dass die Sternprojektion in den Planetarien zur Nebensächlichkeit wird. Der einstige Bildungsauftrag wird zunehmend durch Unterhaltung (vordergründig schön, selten geistreich) abgelöst und die Kuppel zum Geschäftsmodell, so dass sich diese Art von Bildung eben – entgegen der Intention von Volkshochschulen – heute nur noch wenige leisten können. … Das ist wohl einfach der Gang der Geschichte. Mal sehen, wann Politik und Gesellschaft merken, dass man eine Demokratie nur leben kann, wenn man ein hohes Bildungsniveau aller Beteiligten anstrebt oder gar garantiert.