Eine Welt ohne Bergwerke: Geht das?

BLOG: AstroGeo

Es grummelt, vibriert, wackelt. Es hallt noch lange nach. Staubwolken steigen auf. Dann kommen die Laster. Die steile Straße hinabgefahren, in halsbrecherischem Tempo und mit dutzenden Tonnen Schutt auf dem Buckel. Und obwohl ich hier, in einem Tagebau, pflichtgemäß einen gelben Baustellenhelm trage: Er könnte mich kaum retten vor dem Ungetüm. Denn aus dem zwei Meter hohen Führerhaus erscheinen heraumlaufende Geologiestudenten nun wirklich nicht als Hindernis.

Ein Tagebau durchpflügt die Landschaft (Karl Urban, CC-BY-SA 3.0 DE)

Meine erste Erfahrung in einem Tagebau war befremdlich, seltsam. Eine eigene Welt, die wenig mit unserer zu tun haben scheint. Die Gewalt, mit der Fels zertrümmert wird, mit der er dann samt seiner wertvollen Mineralfracht verladen und später zu feinem Staub zermahlen wird. Der große Anteil nutzloser Abfälle (Blindgestein), der einfach auf der Halde landet. Der tiefe Tümpel des Tagebaus, der sich irgendwo, dutzende Meter tief, abzeichnet, während sich die Sprengmeister schneckenförmig darum ins Gestein arbeiten.

Keiner will sie, alle brauchen sie

Auf der Liste besonders ungeliebter Industrieanlagen kommen sie sicher direkt nach Atomkraftwerken, Chemiefabriken und Urknallmaschinen: diese Bergwerke. Sie sind laut und dreckig, verschandeln die Landschaft (oder zerstören sie gar völlig) – und sie ziehen noch gründlichere Umweltverschmutzer nach sich: Denn seit der Urgeschichte folgt die Verarbeitung von Metallerzen dem gleichen Prinzip: Das Erz zerbrechen, zermahlen, sortieren und wertvolle Bestandteile dann herauslösen. Das macht viel Dreck, wenn konzentrierte Schwefelsäure fürs Extrahieren der Metalle benötigt wird, um dann in den nächsten Fluss geleitet zu werden. Und das kostet viel Energie, wenn das Metall erst noch erschmolzen werden muss: Über ein Zehntel des weltweiten Energieverbrauchs verantwortet die Bergbauindustrie heute, dazu indirekt 13 Prozent der SO2-Emissionen [1].

Kultur ohne Bergbau?

Bergbau, das ist seit der Urgeschichte der Garant für Wohlstand, nein: der Garant für jegliche Form menschlicher Kultur. Schon die primitivsten Entwicklungsstufen – die Sesshaftwerdung (Ackerbau ohne Metallwerkzeuge?), die Kupfer-, Bronze-, Eisenzeit: Jedes Mal konnten Menschen der Erde ein neues Metall mit besseren Eigenschaften abringen. Oder ein neues metallurgisches Verfahren brachte überlegene Eigenschaften und schließlich Technologien hervor.

Die sieben Metalle der frühsten Geschichte waren noch leicht zu gewinnen: Gold, Silber, Eisen, Quecksilber, Zinn, Blei und Kupfer. Sie kommen entweder gediegen vor (also in elementarer Reinform) oder lassen sich (wie bei Zinn und Blei) aufgrund ihres vergleichsweise kleinen Schmelzpunkts leicht aus dem Erz herausschmelzen.

Und die technologische Entwicklung nahm ihren Lauf und mit ihr die kulturelle. Etwa bei den Büchern:

Lettern erfand Johannes Gutenberg zu seiner Druckerpresse gleich dazu: Der gelernte Goldschmied mischte in die Metalllegierung neben Zink (senkt den Schmelzpunkt) und Blei auch das Metall Antimonit, um die sonst viel zu weiche Legierung zusätzlich zu härten.

Später kamen Metalle dazu, die fast nie gediegen vorkommen, sondern in „Erden“, also in chemischen Verbindungen im Gestein, und bis dahin unbekannt waren. Aluminium gehört dazu, das nach seiner Entdeckung 1808 bald zu einem der wichtigsten Werkstoffe wurde. Ohne ein so leichtes und doch festes Material hätte es kaum eine aufstrebene Luft- und Raumfahrt gegeben.

Dazu gehört auch Lithium, das nach seiner ersten reinen Gewinnung 1818 zunächst ein Nischendasein als Schmiermittel fristete, bis es zur Herstellung von Tritium für die ersten Wasserstoffbomben gebraucht wurde – und im 21. Jahrhundert für Energiespeicher und die Fusionsforschung immer wichtiger wird.

Nun scheint es ja so, dass wir mit Vollgas auf eine Mauer zurasen. Die technische Entwicklung erfordert immer exotischere Metalle: Eisen macht immerhin knapp 6 Prozent der Erdkruste aus. Bei Neodym sind es nur 0,00003 Prozent – und das steckt heute in allen Festplatten und Windrädern. Die statistische statische Reichweite vieler wichtiger Metalle ist zudem extrem gering: für Blei bei 21 Jahren, für Kupfer bei 32 Jahren, für Zink bei 23 Jahren.

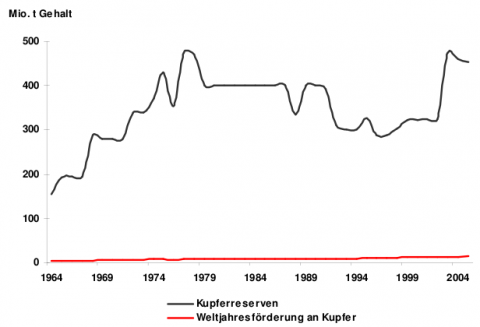

Die Anzahl der Jahre sagt allerdings nicht viel: Denn statische Reichweite steht nur für die aktuell wirtschaftlich förderbare Menge aller Reserven geteilt durch die jährliche Produktion aller Bergwerke der Welt. Und hier fangen die Probleme an: Die Produktion schwankt – ebenso wie die Zahl der wirtschaftlich förderbaren Reserven. Wenn der Weltmarkt mehr von Metall X verlangt, wird es knapper. Sein Preis steigt und plötzlich lohnt es sich, viel ärmere Metallerze aus dem Berg herauzuholen – und die wirtschaftlich förderbare Menge aller Resourcen steigt. Oder ein wachsender Preis schafft einen Anreiz, neue Abbautechniken zu entwickeln – und der Rohstoffpreis sinkt. – Tatsächlich gibt es für die meisten Rohstoffe keinerlei Zusammenhang zwischen der jährlichen Förderrate und der statischen Reichweiten:

Kupfer: Weltweite “wirtschaftlich förderbare” Reserven und reale Förderung (BMWi/RWI/BGR, 2006)

Kupfer: Weltweite “wirtschaftlich förderbare” Reserven und reale Förderung (BMWi/RWI/BGR, 2006)

Und dann gibt es da noch ein Problem, denn der Verbrauch von Metallen wird gerne mal mit dem von Erdöl verglichen. Aber Metalle werden ja nicht verbrannt, sondern es gibt sie auch nach ihrem Verbrauch: Kupfer in Leitungen, Stahl in Brückenpfeilern und Schienen. Warum versuchen wir also nicht, einfach alles zur recyceln, bevor wir alles einfach nur auf die Halde werfen? Könnten wir uns dann die ungeliebten Bergwerke nicht vom Hals halten?

Leider nicht: Der globale Konsum aller wichtigen Industriemetalle nimmt seit vielen Jahrzehnten ständig zu. Selbst wenn wir also alles recyceln würden: Es würde niemals reichen, den Weltbedarf an Stahl, Kupfer oder Neodym zu decken.

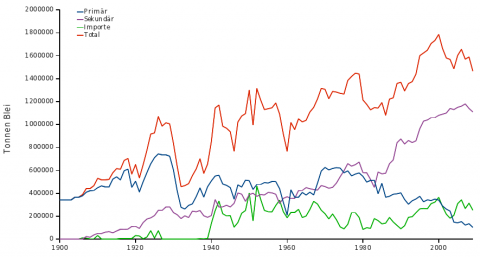

Aber Recycling ist natürlich ein Weg, den Bedarf an neuen Bergwerken zu verringern. Und das wird auch gemacht, was ein Blick in die Bleistatistik der USA zeigt. Zwar ist Blei eines der ersten kulturell nutzbar gemachten Metalle – aber es ist zeitgleich und bis heute ein wichtiges Industriemetall, dessen Bedarf vor allem die Bedürfnisse der Automobilindustrie (Bleiakkus) nachzeichnet:

US-Blei-Statistik (Karl Urban/USGS 2010: gemeinfrei)

Der US-Bedarf stieg also über die vergangenen 100 Jahre ständig an (rote Kurve). Primäres (also im Land abgebautes) Blei wurde währenddessen aber immer unwichtiger (blau) und auch Bleiimporte blieben auf niedrigem Niveau stabil (grün). Dagegen scheint das sekundäre Blei (überwiegend aus Recycling: violett) den ständigen Mehrbedarf beinahe alleine zu bestreiten.

Meine selbst zusammengereimte Erklärung dafür ist simpel: Blei aus Autobatterien lässt sich vergleichsweise leicht recyceln. Und es gibt ein organisiertes Rücknahmesystem für Autos, wodurch beinahe kein Blei aus dem System verloren gehen kann. Was nebenbei gesagt auch aus ökologischen Gründen Sinn macht.

Ist Blei also vielleicht ein Modellrohstoff, der zeigt, dass wir zu einer nachhaltigeren Rohstoffversorgung kommen können? Vielleicht. Denn leider wird die Frage, ob sich Recycling lohnt, zuerst über den Preis entschieden. Was sich bei Autobatterien lohnt, muss sich noch lange nicht bei seltenen Erd-Elementen in meinem Smartphone lohnen. Gleichzeitig wird der Hunger nach Metallen vorerst weiter anhalten: für Elektronik, Fahrzeuge und vor allem für die Energieinfrastruktur von morgen, die solche Rohstoffe verbannen soll, die wir wirklich niemals recyceln können: Kohle, Erdöl und Erdgas.

[1] A. Whitmore: The emperors new clothes: Sustainable mining? Journal of Cleaner Production 14, 3-4 (2006), DOI: 10.1016/j.jclepro.2004.10.005

100% Rezyklierung => Raumschiffökonomie

Die hier angedachte Bergbauzukunft, nämlich der Verzicht auf neue Minen und statt dessen die 100%-ige Rezyklierung aller Stoffe ist in einer steady-state-Welt mit 9 oder mehr Milliarden Menschen, die alle den Lebensstandard eines heutigen US-Bürgers geniessen, notwendig und unverzichtbar. Natur und Menschenwelt müssen in einer Zukunft, in der der Mensch zahlenmässig und warenumsatzmässig dominiert, voneinander getrennt werden, wenn von der Natur überhaupt noch etwas übrigbleiben soll und der Mensch nicht seine eigenen Lebensgrundlagen zerstören will.

Dies hat Cesare Marchetti bereits Ende de 1970er-Jahre erkannt und in seiner Vision

Lehrreich

Danke für diesen wirklich schön geschriebenen Artikel. Über Bergwerke habe ich ehrlich gesagt kaum noch nachgedacht. Ab und an kommt einem der Begriff “Kohlepfennig” noch mal unter. Ansonsten ist das hierzulande ein eher gestriges Thema. Schön, wenn man dann so darauf gestoßen wird…