Nanogitarren, Wirbelstürme und Schallwellen in der Sonne auf der Physikerinnentagung

BLOG: Zündspannung

In meinem letzten Posting habe ich bereits über die Physikerinnentagung allgemein berichtet; hier werde ich nun näher auf die Fachvorträge eingehen, die mich persönlich besonders interessiert haben.

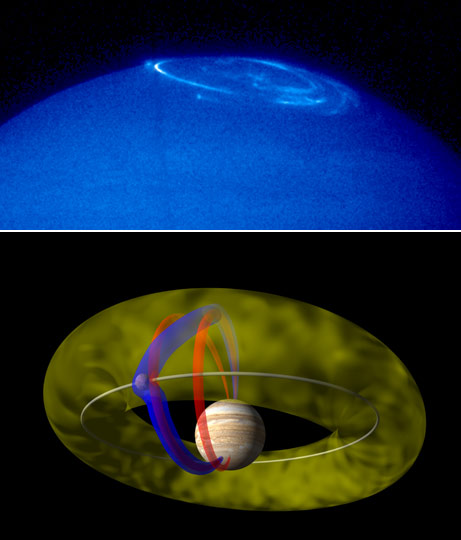

Planeten in fremden Sonnensystemen sind im Moment ja zurecht ein viel beachtetes Thema. Katja Poppenhaeger von der Hamburger Sternwarte hat nun bei der Tagung von der Auswirkung von Planeten auf ihre Sonnen berichtet. Man sieht z.B. am Jupiter-System, dass auch der viel größere Körper von den kleineren beeinflusst werden kann. Im Fall von Jupiter verursacht beispielsweise einer der Monde (Io) Polarlichter in der Atmosphäre des Planeten!

Genauso wird erwartet, dass große Planeten, die nah an ihren Sonnen kreisen (sogenannte "hot Juliters") messbarer Effekte in dem jeweiligen Stern verursachen würden. Das wiederum könnte einen Einfluss darauf haben, ob die Planeten dieses Sonnensystems bewohnbar sind oder nicht.

In derselben Session sprach Ariane Schad von der Universtität Freiburg über Helioseismologie. In diesem Fachgebiet werden Schallwellen untersucht, die sich in der Sonne ausbreiten. Sie entstehen durch Störungen der turbulenten Strömung in der oberen Konvektionszone der Sonne und breiten sich dann ins Innere aus. Man kann sie messen, indem man die raumaufgelöste Dopplerverschiebung der Spektrallinien betrachtet.

Sie liefern dann Informationen über den strukturellen Aufbau und dynamische Prozesse im Sonneninneren. So kann man beispielsweise untersuchen, wie die verschiedenen Schichten der Sonne rotieren; an der Oberfläche rotieren bekanntermaßen die Gebiete am Äquator anders als an den Polen der Sonne. Mithilfe der Schallwellen kann man nun zeigen, dass der Kern der Sonne starr rotiert, anders als die Oberfläche.

In einem eingeladenen Vortrag hat Sarah Jones vom Karlsruher Institut für Technologie über den Einfluss tropischer Wirbelstürme auf unser Wetter gesprochen. Ein klassischer Wirbelsturm entsteht durch den Zusammenschluss mehrerer Gewitter über Afrika und wandert dann über den Atlantik in Richtung Nordamerika. Dann kann er die Richtung ändern und zu uns nach Europa kommen. Selbst wenn dies nicht geschieht, gibt es noch einen starken Einfluss auf unser Wetter.

Die Vorhersage ist dabei sehr schwierig, da es einerseits normalerweise nur wenige Messpunkte gibt, im Kern des Systems nur drei, vier, oder fünf, so dass man viele Annahmen machen muss. Außerdem ist die Wechselwirkung Ozean/Sturm sehr kompliziert und noch nicht völlig verstanden. Von dem Vortrag habe ich mitgenommen, dass die Wettervorherage bei uns immer sehr unsicher wird, wenn sich an der Küste Nordamerikas gerade ein Wirbelsturm befindet.

Ein weiterer spannender Vortrag war der von Eva Maria Weig von der LMU München über Nanomechanik. In der Gruppe von Frau Weig werden nur wenige 100 Nanometer große, frei stehende Drähte hergestellt, die frei schwingen können. Dies ist mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops möglich, mit dem Strukturen auf einen Chip geschrieben werden.

Die Drähte können dann zum Schwingen angeregt werden, so dass je nach Masse des Drahts verschiedene Töne entstehen.

Eine andere Anwendung dieser Nanomechanik ist ein Elektronenshuttle. Dabei wird ein beweglicher Draht zwischen einer Ladungsquelle und einer -senke aufgebaut. Der Draht schwinkt dann hin und her und transportiert eine kleine Anzahl von Elektronen von einer Seite zu anderen.

Um ein ganz anders Thema ging es in dem Vortrag von Johanna Erdmenger vom Max-Planck-Institut für Physik: Um neue Anwendungen der Stringtheorie. Anscheinend kann man mithilfe eines mathematischen Tricks eine stark gekoppelte Theorie auf eine schwach gekoppelte abbilden, die dann mithilfe der Störungstheorie mathematisch berechenbar ist. So kann man die Quantenfeldtheorie (die die Kräfte zwischen den Kompenenten der Kernmatiere, den Quarks, beschreibt) auf die Gravitationstheorie abbilden.

Im Rahmen der Stringtheorie unterscheidet man offene Strings (eindimensionale Linien mit Endpunkten) und geschlossene Strings (eindimensionale Linien, die einen Ring bilden, also keine Endpunkte haben). Die offenen Strings werden mit den Kräften zwischen den Kernen identifiziert, die geschlossenen mit der Gravitation. Teilchen erhält man, wenn diese Strings zum Schwingen angeregt werden.

Mithilfe solche Dualitäten kann man nun Anwendungen finden und auch Vorhersagen machen. Beispielsweise hat Frau Erdmenger einen neuen Phasenübergang erwähnt, bei dem Mesonen (das sind Teilchen aus zwei Quarks) zerfallen sollten.

Natürlich gab es auch ansonsten noch viele spannende Vorträge, aber ich beschränkte mich aus Zeitgründen auf die hier vorgestellten.Ob ich nächstes Jahr wieder auf die Physikerinnentagung fahren werde? Nun ja, man soll niemals nie sagen, also warten wir es ab.

Passt vielleicht nicht direkt zu den Vorträgen, aber ich finde die ganz aktuelle Nachricht interessant, dass

Forscher heute das jüngste Schwarze Loch entdeckt haben. Es soll gerade einma 30 Jahre alt sein, also ein “Säugling” unter den Scharzen Löchern.

Schwarzes Loch

Das ist ja interessant, 30 Jahre ist ja auf astrophysikalischen Maßstäben absolut nichts. Hatte ich noch gar nicht gehört. Ich werde mal die Augen aufhalten, ob ich irgendwo genaueres dazu finde. Oder haben Sie vielleicht einen Link?

Link

Hier die ursprüngliche Meldung:

http://www.nasa.gov/…ltimedia/photoH-10-299.html

Re: Link

Ah, es geht um den Rest einer Supernova. Interessant. 🙂 Danke für den Link und die Info.