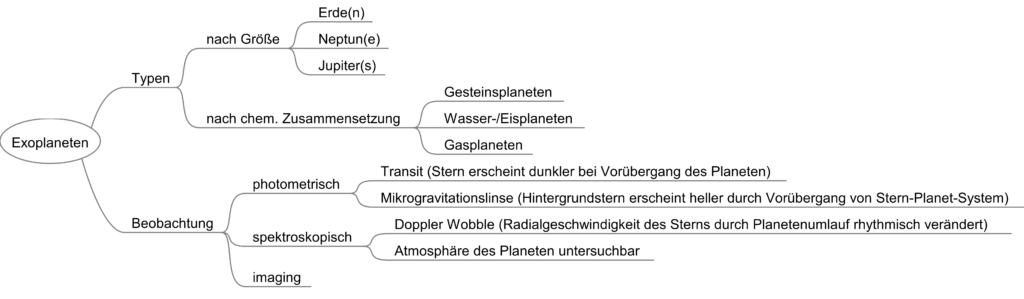

Exoplaneten in der Sek I/II

Im letzten Blogpost habe ich bereits gezeigt, dass man schon in der Grundschule erklären kann, was es mit den Planeten um ferne Sterne auf sich hat und wie man sie finden kann. SchülerInnen der Klassenstufen 9 bis 12, die bei uns am Institut bisweilen ein berufsvorbereitendes Praktikum absolvieren, möchten das natürlich genauer wissen und schon so arbeiten, wie echte Wissenschaftler. Sie bekommen von mir daher ein kleines Projekt, das binnen einer oder zwei Wochen absolviert werden kann:

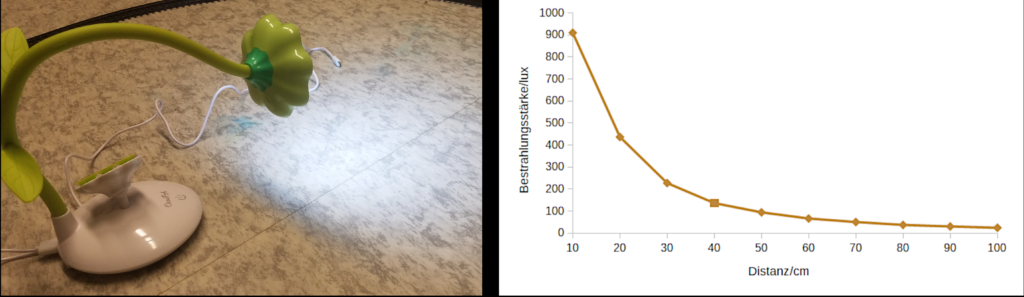

Zuerst bestimmen wir das Abstandsgesetz der Photometrie: Wir legen ein cm-Maß an eine Lampe und nehmen alle 10 cm einen Messwert auf. Die handschriftlich notierten Messwerte werden in eine Excel-Tabelle eingetragen und dann ein Graph hindurch gelegt und Fehlerbalken an die Punkte gebastelt.

Dieses Experiment machen unsere Physik-Studierenden (mit Ultraschall) auch im Grundpraktikum, 2. Semester. Schon allein das Arbeiten mit Excel (oder SciDavis) zur Datenauswertung ist für die meisten SchülerInnen neu. Es ist nicht schwierig, aber in der Schule hat man dafür keine Zeit – sie haben also hier schon ein bisschen Grundpraktikum geschnuppert.

Einheiten-Chaos: Als selbständigen Recherche-Auftrag informieren sich nun die Lernenden selbständig über den Unterschied zwischen Leuchtkraft und Bestrahlungsstärke sowie die Einheiten Lux, Lumen und die astronomische Magnitudenskala.

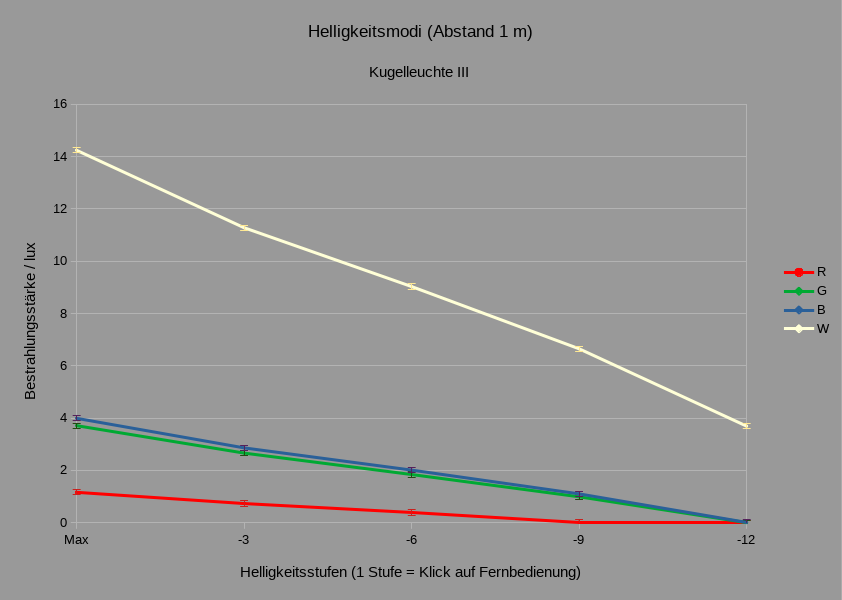

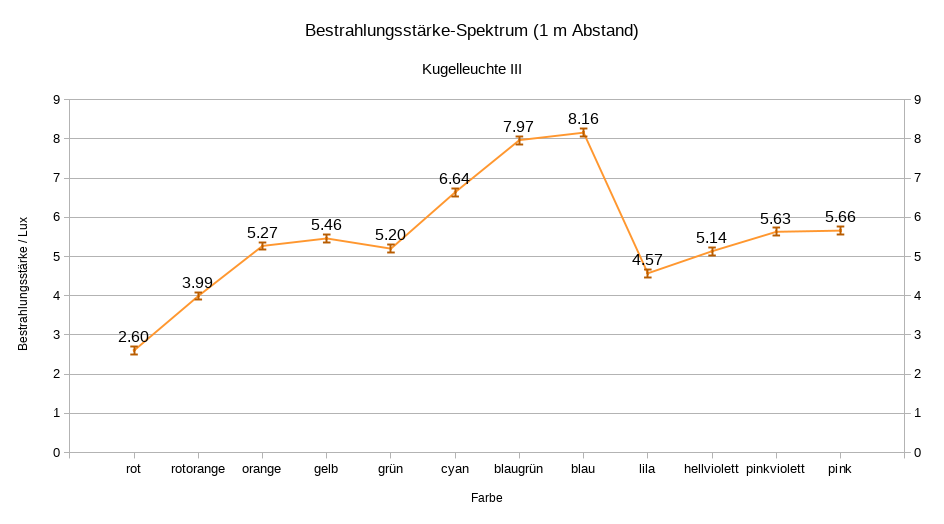

Charakterisierung von Messgerät und Lampe

Wer Lust hat, kann natürlich dann auch die Kugelleuchte in verschiedenen Farben einzeln vermessen und wird feststellen, dass (i) das weiße Licht der Lampe aus den drei Grundfarben zusammengesetzt ist, also auch in der Helligkeit die Summe der Einzelfarben und dass (ii) das Handphotometer den gleichen Empfindlichkeitsbereich hat wie das Auge, während das Photometer mit Datenlogger im Roten fast blind ist. Es ist für UV ausgelegt und hat daher eine Empfindlichkeitskurve, die gegenüber der des Auges ins Blaue verschoben ist.

Nachdem wir also nun, unser Messgerät, das Messverfahren (Abstandsgesetz der Bestrahlung) und die Lichtquelle (Stern/ Lampe) charakterisiert haben, können wir uns den Transits widmen.

In Wahrheit ist das auch so: Wir müssen unsere Sterne gut charakterisieren, um ihre Planeten gut und richtig beschreiben zu können.

Eisenbahn

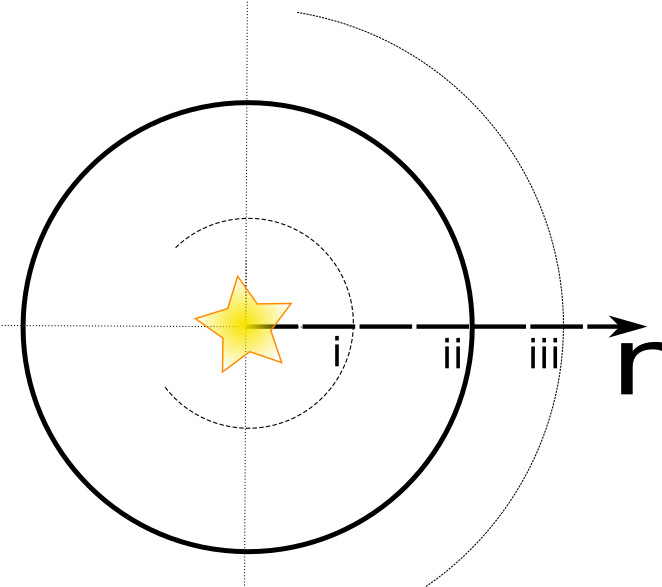

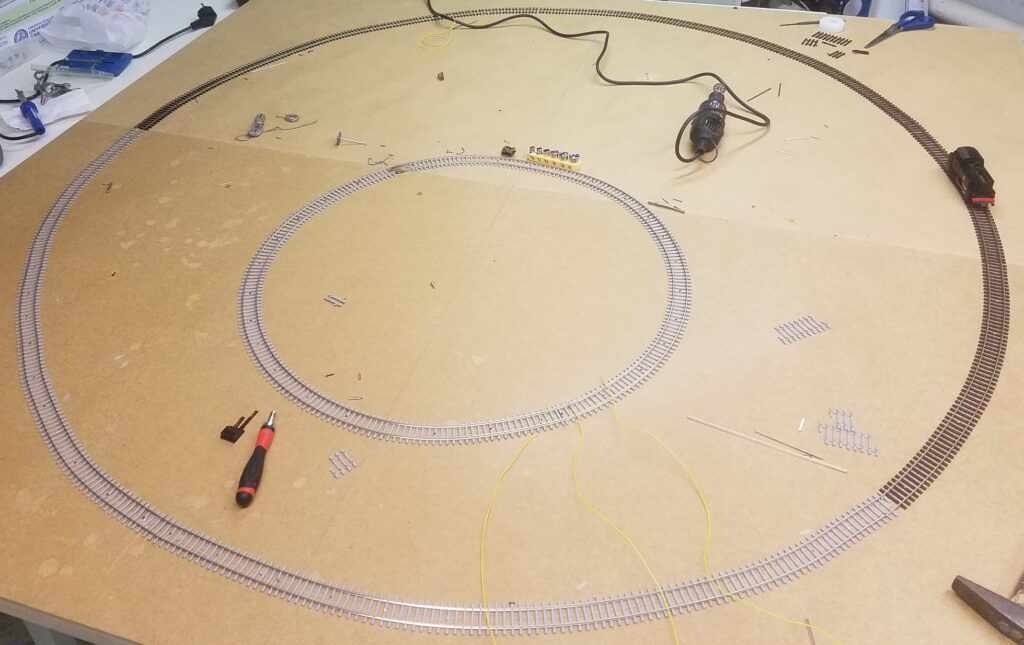

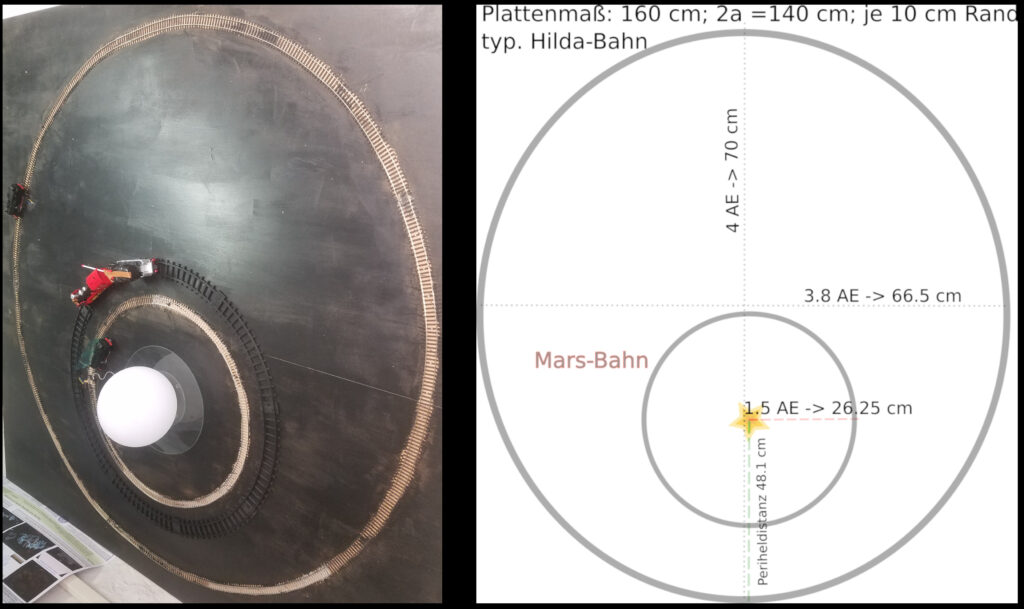

Für die Älteren habe ich eine fest montierte Grundplatte mit zwei geschlossenen Eisenbahn-Schienen, die aus Flexgleis gelegt sind. Maßstäblich handelt es sich um die Marsbahn (die so schwach elliptisch ist, dass wir sie als Kreis wahrnehmen) und eine typische Bahn von Planetoiden der Hilda-Gruppe (sehr elliptisch, in Resonanz mit Jupiter).

Meine Elektrolok schafft es sogar, ein Knettürmchen umherzufahren, auf den ich einen meiner unterschiedlich befüllten Modell-Planeten gesetzt habe.

Die kleinen und mittelgroßen Planeten halten sogar auf der fahrenden Lok. Damit wird ein wenig mehr Licht von der Lampe abgedeckt und es sieht realistischer aus, wenn wirklich eine Kugel und nicht die Silhouette einer Dampflok vor der Lampe erkennbar ist. Das ist aber nur Kosmetik… 😉 Funktionieren tut es perfekt mit nur der Lok – und da diese gerade zufällig auch schwarz ist, ist sie perfekt geeignet. Man kann auch in die Lok ein Ballonlicht hineintun: dann leuchtet (glimmt) die Lok selbst eben doch und ist folglich kein Planet, sondern ein Brauner Zwerg (Stern).

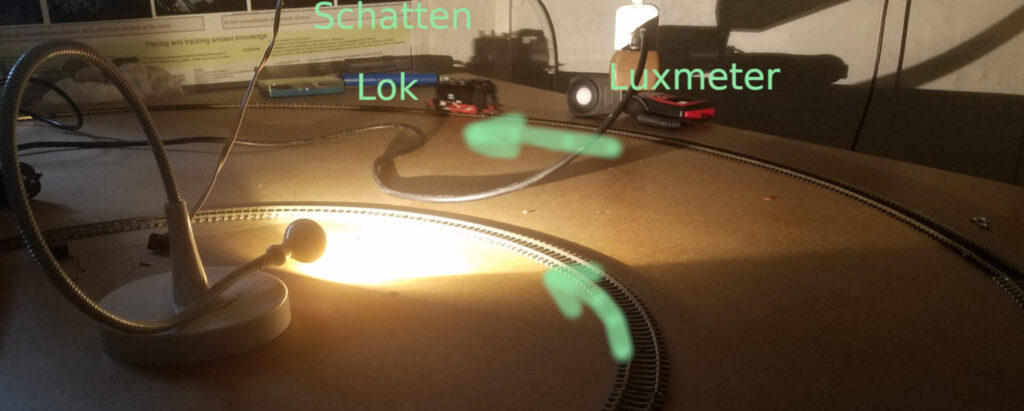

Photometrische Messung

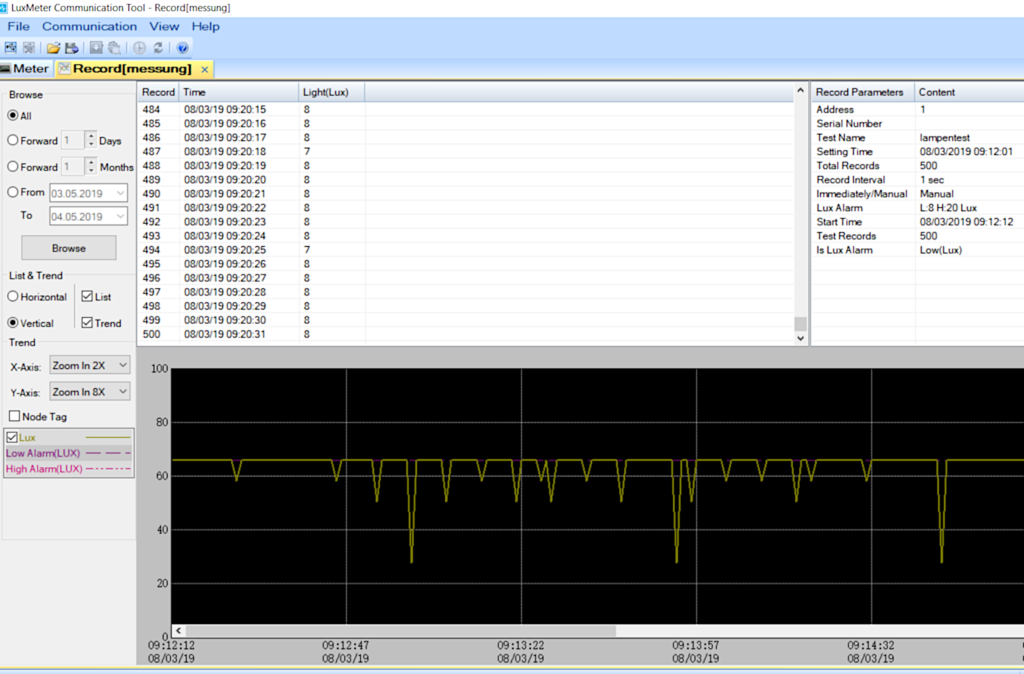

Auch mit den älteren SchülerInnen nutze ich das gleiche Luxmeter von NK Tech, das einen Datenlogger hat.

Zusätzlich habe ich aber auch ein Hand-Luxmeter (sehr üblich bei professionellen Photographen). Mit letzterem ist man flexibler, kann man auch draußen die Helligkeit messen: Man kann wetterabhängig, bei sonnigem und bedecktem Himmel messen und man könnte sogar versuchen, dies mit einem Sky Quality Meter (SQM) für den Nachthimmel zu vergleichen.

Auch diese Lichtkurve (hier der Preview der mitgelieferten Mess-Software des Luxmeters) wird mit Excel geplottet. Man kann das natürlich auch mit Origin oder SciDavis machen, wie im Grundpraktikum. Wichtig ist mir nur, dass die Daten geistreich ausgewertet werden.

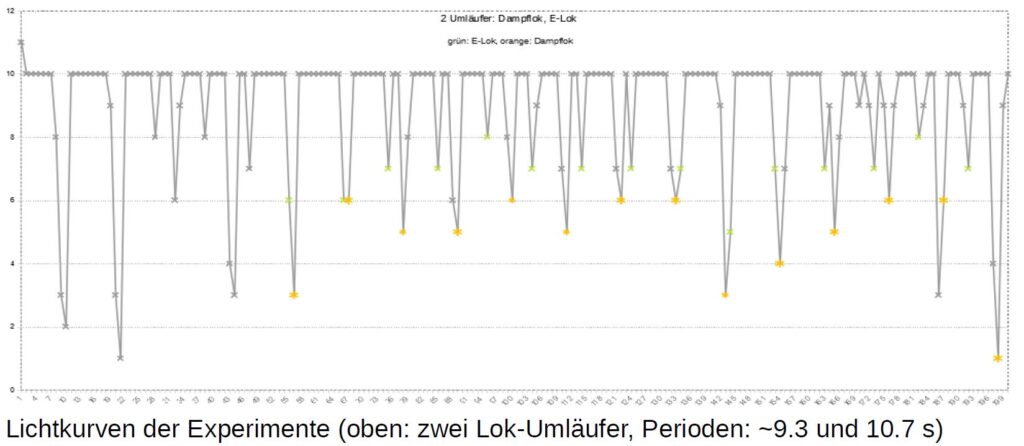

Klar sieht man oben, dass es zwei Umläufer gibt: Einer ist langsamer und macht einen langen Dip in der Lichtkurve und der andere ist schneller und macht einen kurzen Dip. An dieser Stelle hinkt das Analog-Experiment, denn meine Lokomotiven sind gleich groß. Die Tiefe des Dips in der Lichtkurve sollte (bei Sternen mit Exoplaneten) aber aussagen, wie groß der Planet ist und demnach müssten beide Dips gleich tief sein. Erklärbar ist dieses Versagen der Analogie dadurch, dass unser Messgerät (Detektor) viel dichter an der Lampe steht als Teleskope an fernen Sternen. In unserem Klassenraum-Experiment ist der Detektor von der einen (äußeren) Umlaufbahn nur wenige Zentimeter entfernt, während die andere (innere) fast einen halben Meter weit weg ist.

Dennoch erhalten wir eine Lichtkurve, bei der klar erkennbar sind, dass es zwei Umläufer sind – so weit, so gut. Wenn mehrere Leute am Experiment teilnehmen, ist der Vorschlag, dass man zwei Teams bildet und jedes Team die Lichtkurve des anderen auswertet. Sehr gut erkennt man in der unten dargestellten Kurve zwei Takte: Die Schüler hatten diese Daten eines Tags aufgenommen, als ich nicht dabei war und ich habe sie abends ausgewertet und die Umlaufzeiten der Eisenbahnen bestimmt. So kann ich also im Nachhinein herausfinden, mit welcher Spannung sie die Schienen betrieben haben. 😉

In realitas folgt aus der Umlaufzeit die Entfernung zum Host-Stern, während aus der Tiefe des Transits die Größe des Planeten folgt. Im zweiten Punkt hinkt unsere Analogie, aber das erste können wir modellieren: Wir haben zwei verschiedenen Spannungen an die Schienen gelegt und betreiben stets die innere Lok mit größerer, also lassen sie schneller fahren als die äußere Lok.

Dichtebestimmung

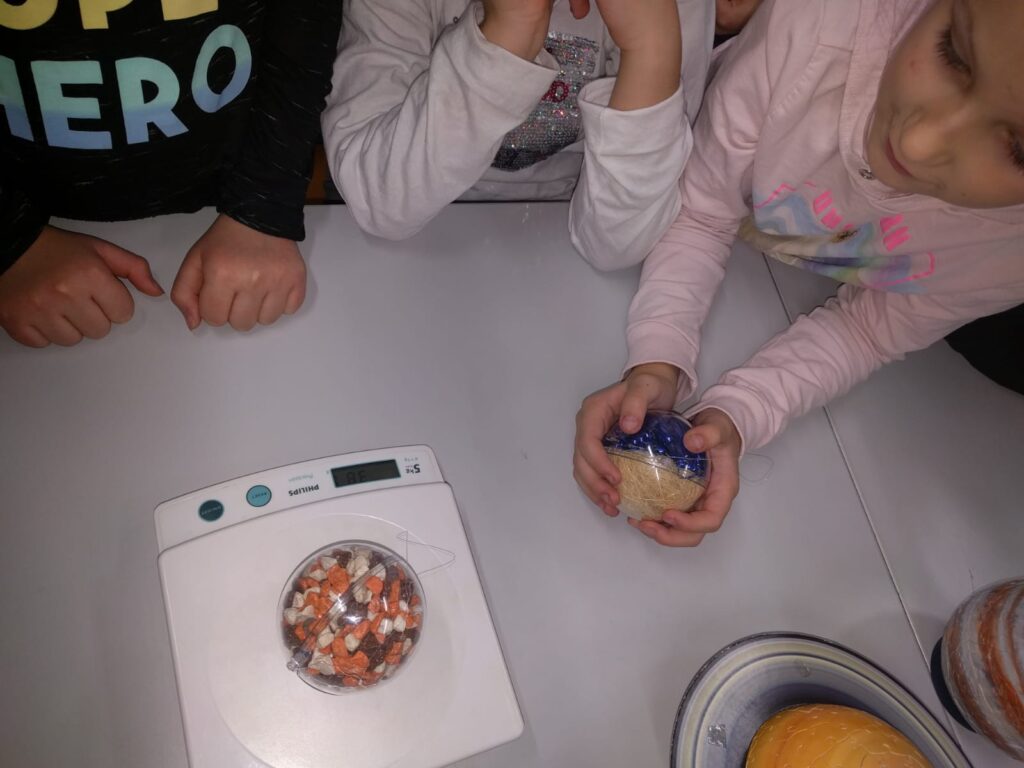

Auch die großen SchülerInnen bestimmen, ob es sich um Gesteins- oder Lametta-Planeten handelt. Sie haben allerdings Zeit für eine ausführliche Messung:

Die Masse bestimmen wir ebenfalls einfach mit einer Waage.

Das Volumen der Kugel können sie auf zwei Arten bestimmen: Sie können den Umfang mit Schnur und Lineal bestimmen, daraus den Radius ausrechnen und mit diesem das Volumen:

Umfang u = 2 pi Radius,

Volumen V = 4/3 pi Radius³

Alternativ können sie das Volumen direkt messen durch Verdrängung von Wasser im Messbecher (Archimedes-Methode). Bisher haben sich alle für die erste Methode entschieden.

Jedenfalls berechnet sich dann die Dichte = Masse /Volumen.

Dass uns dies (noch nicht die finale Erkenntnis, aber) zumindest eine Abschätzung für das Material liefert, zeigt die folgende Tabelle:

| Erde | Erd-Mond | Saturn | Uranus |

| 5,51 g/cm³ | 3.3 g/cm³ | 0,687 g/cm³ | 1,27 g/cm³ |

| Stein mit Eisenkern | Stein ohne Fe | geringer als Wasser | etwas mehr als Wasser |

Diese Daten können sich die Lernenden ganz rasch selbst im Internet zusammen suchen.

Echte Astronomische Daten

Abschließend werten unsere Schüler noch echte astronomische Daten aus. Nachdem wir die grundlegende Physik gut verstanden haben, lernen wir jetzt, wie man in astronomischen Bilddaten die Helligkeiten der Sterne vermisst. Das lernen Studierende auch im Astrophysikalischen Praktikum und können auch Schüler nun an einem Arbeitstag (6 Stunden) durchführen.

Sie werten natürlich alten Daten aus, von denen wir wissen, dass ein Doktorand darin früher bereits einen Exoplanetentransit detektiert hat. Wichtig ist hierbei vor allem, dass man versteht, dass das Astrophoto kalibriert werden muss und mit welcher Software man aus den kalibrierten Bildern (abziehen von Darks, dividieren durch Flats) die Helligkeit zieht. Fürs Schülerpraktikum verwende ich dafür Muniwin (Anleitung), weil das unter Windows läuft und am unkompliziertesten bedienbar ist. Wir wollen ja erstmal nur erleben und verstehen, was so getan werden muss.

Zusammenfassend

Bisher sind die Erfahrung mit diesem Lernprojekt sehr positiv: Durch individuelle Betreuung von Schülerpraktikanten (maximal vier gleichzeitig) kann das Lernpaket allerdings jeweils auch gut auf Vorwissen und Interessen der Teilnehmenden abgestimmt werden. Jedenfalls lernen sie sowohl Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens im Allgemeinen (wie Grundpraktikum), haben ihr eigenes Projekt und lernen in einem selbst gewählten Interessensgebiet (Astronomie).

NACHTRAG, 28.12.

Leider war ich noch nicht in Neuseeland, aber viele der in diesem ZEIT-Artikel beschriebenen Lehrstrategien habe ich mir auch zu eigen gemacht (aus eigener Überzeugung nach gründlichem Nachdenken, nicht, weil es mir jmd gesagt hätte)