Asteroiden/Kleinplaneten beobachten

BLOG: Pictures of the sky

Viele Leute, mit denen man sich mal über Astronomie unterhält (die auch nichts mit Astronomie am Hut haben), wissen meistens nicht einmal, dass dieser und jener gleißend helle ‚Stern‘ da am Himmel ein Planet ist und schon gar nicht, dass man schon mit einem einfachen Teleskop schon Details auf deren Oberfläche erahnen, oder die Ringe des Saturn deutlich darstellen kann. Noch größer ist dann die Verwunderung, wenn es um das Beobachtung von Kleinplaneten geht. Zwar sind diese nicht annähernd so hell, wie Venus oder Jupiter, aber man kann sie dennoch schon mit einem Fernglas eindeutig als solche identifizieren, falls man weiß, wo und nach was man suchen muss.

Um Kleinplaneten (oftmals auch Asteroiden genannt) zu beobachten, ist es elementar erst einmal die Beobachtung zu planen. Dazu wählt man am besten die Kleinplaneten aus, die sich zurzeit nahe am Bahnpunkt der geringsten Entfernung zur Erde befinden. Nahe Objekte erscheinen schlicht viel heller, als weit entfernte. Hilfreich hierfür ist die Lektüre im Internet (z.B. bei Heavens-Above) oder noch besser in astronomischen Zeitschriften oder Jahresbüchern. Erfahrungsgemäß erreichen viele Kleinplaneten in ihrer Opposition eine Helligkeit von ca. 7 mag und sind somit gerade nicht mit dem bloßen Auge zu beobachten. Ohne Hilfsmittel kann man nur eine minimale Helligkeit von 6 Magnituden als Lichtpunkt erkennen.

Aber es gibt auch Ausnahmen: Der Kleinplanet Vesta wird im ersten Drittel des Aprils eine Helligkeit von 5,6mag erreichen und ist somit für das bloße Auge erreichbar. Hier eine Aufsuchkarte.

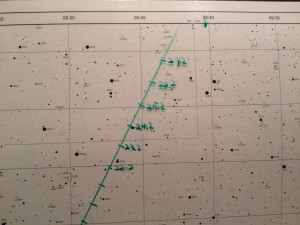

Aufgrund der ansonsten eher geringen Helligkeit ist es sinnvoll, Kleinplaneten aufgrund ihrer Position vor den Hintergrundsternen zu identifizieren. Dazu benötigt man eine Sternkarte (die man sich auch ausdrucken kann) und markiert die Position des zu beobachtenden Objekts anhand von Himmelskoordinaten, die man aus Ephemeriden entnimmt.

Bei mir sieht das dann immer so aus, wie bei diesem Beispiel von (2)Pallas:

Dann suche ich am Teleskop den in Frage kommenden Himmelsabschnitt auf und versuche die gegebenen Sterne der Karte mit dem Bild im Teleskop zu vergleichen. Dabei muss man je nach Teleskop- oder Fernglastyp etwas umdenken, was die Orientierung des Bildes angeht. Findet man dann einen ‚Stern‘, der in etwa die Helligkeit des gesuchten Kleinplaneten hat, der aber nicht auf der Karte eingezeichnet ist, sich aber in etwa entlang der eingezeichneten Ephemeridenlinie befindet, dann ist das meistens das gesuchte Objekt.

Man kann sich leicht vorstellen, dass eine nahe Annäherung eines Kleinplaneten an einen hellen Stern dessen Auffinden stark vereinfacht.

Wurde das Objekt dann gefunden, setze ich die Kamera an, fotografiere das Gesichtsfeld mehrere Sekunden lang und mache immer wieder Pausen. Vergleicht man dann mehrere Bilder, die vielleicht eine Stunde von einander entfernt aufgenommen wurden, bemerkt man, dass sich der Kleinplanet relativ zu den Hintergrundsternen bewegt.

Hier wurden mehrere Bilder mittels Autostakkert übereinandergelegt, sodass die ‚echten‘ Sterne deckungsgleich dargestellt werden. Man erkennt eindeutig die Bewegung des Zwergplanetenkanditaten (2)Pallas:

Das Bild entstand am 24.2.2014, zwei Tage nach der Opposition, als Pallas 1,23 AE von der Erde entfernt stand und 7,0mag hell war. So nah wird uns Pallas erst wieder nach dem Jahr 6000 stehen.

Zurzeit hat er eine Helligkeit von ca. 7,5mag. Eine Aufsuchkarte findet sich hier.

Auch der größte Kleinplanet (1)Ceres wird im April relativ hell, nämlich 7 Magnituden. Da er so viel Masse besitzt, um eine annähernde Kugelform zu erhalten (hydrostatisches Gleichgewicht), wird es sogar zu den Zwergplaneten gezählt. Er ist der einzige Zwergplanet im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Hier findet sich ebenfalls eine Aufsuchkarte.

Letztes Jahr konnte ich eine kleine Gif-Animation von Ceres erstellen (3. und 4.3.2013), die seine Bewegung zeigt. Man findet ihn im linken unteren Bildbereich. Der große Sprung entstand, weil sich die Animation aus Aufnahmen von zwei Nächten zusammensetzt.

Ich habe einmal gelesen, dass es sogar möglich sei, Ceres im Teleskop flächig darzustellen. Diesen ‚Mythos‘ werde ich bei geeignetem Wetter einmal überprüfen. Dabei erwarte ich allerdings keine Oberflächendetails 😉

Man merkt: Das interessante an der Beobachtung von Kleinplaneten sind nicht irgendwelche Oberflächendetails, sondern viel eher ihre rasche Bewegung, die man oftmals schon in einer Beobachtungsnacht bemerken kann.

Was niommt man denn für eine Kamera für solche doch relativ weitwinkligen Aufnahmen? Der Chip der DMK ist doch recht klein, also mss es die DSLR sein?

Hi Michael,

Die Bilder wurden allesamt mit einer unmodifizierten Canon EOS 350d aufgenommen. Hab ich wohl vergessen zu erwähnen^^

Ich habe mit der DMK noch keine Langzeitbelichtung ausprobiert. Aber das steht noch auf der to-do-Liste 😉

Hallo Kevin,

ich finde dir ist vor allem die Animation richtig gut gelungen. Habe hier auch Abende, wo der Himmel schön klar ist. Ich hoffe wir werden noch lange so einen klaren Himmel mit einem Highlight haben.

Gruß Anita