Ein Nerd unter den Gesteinen – Schriftgranit

BLOG: Mente et Malleo

Manchmal kann man in Graniten seltsame Gesteine finden. In ihnen sind die Quarze und die Kalifeldspäte so regelmäßig miteinander verwachsen, dass es entfernt an eine runenartige Schrift erinnert. Tatsächlich werden diese Gesteine auch als Runit oder eben Schriftgranit bezeichnet.

Aber statt irgendwelche geheimnisvollen Hinweise uns weit überlegener Wesen zu sein, sind diese Formen nichts anderes als Hinweise auf die kristallographischen Gesetzmäßigkeiten, nach denen die beteiligten Minerale auskristallisieren. Wer also vermag, diese Zeichen zu deuten, der erfährt grundlegendes über Kalifelsdspäte und Quarz, sowie die Art und Weise wie die betreffenden Minerale aus ihrer Schmelze auskristallisierten.

Im Falle von granitischen Schmelzen können in diesen Pegmatiten auch die Schriftgranite entstehen. Dazu muss man sich die Kristallisation einer Schmelze im Phasendiagramm vorstellen. Der Einfachheit halber nehmen wir ein Zweiphasensystem aus Kalifeldspat und Quarz, also den beiden Komponenten unseres Schriftgranits.

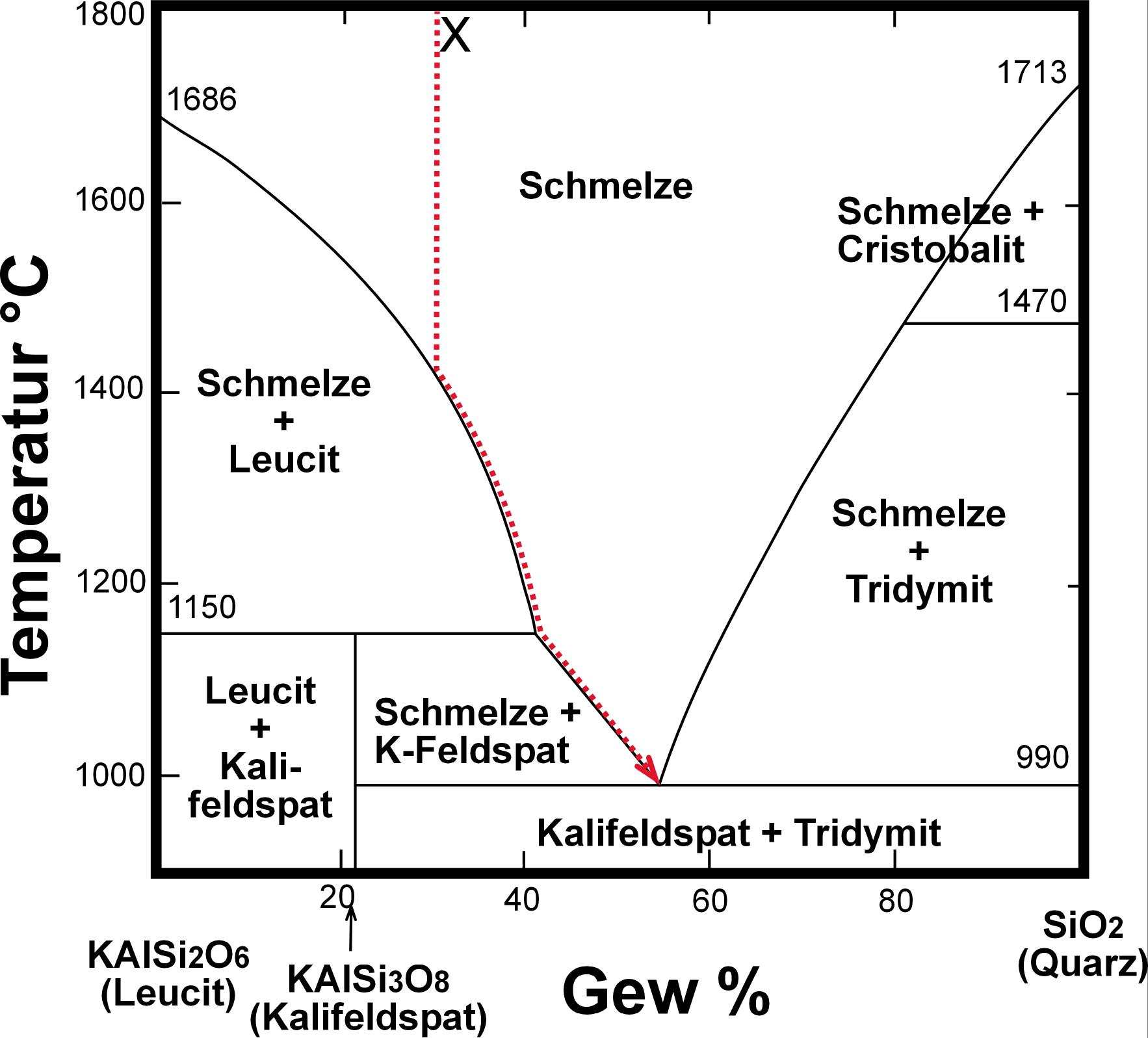

Das 2-Phasensystem Leucit – SiO2 unter 1 bar nach Schairer & Bowen (1948). Bei zunehmenden Druck wird das Leucitfeld immer kleiner und ist ab 5000 bar verschwunden.

Nehmen wir eine Schmelze, die beispielsweise zu rund 30 % Quarz und rund 70 % Kalifeldspat enthält (X). Die Wenn de Temperatur der Schmelze sinkt, wird sie irgendwann auf die so genannte Liquiduskurve treffen. Das sind die Kurven, die das Feld der reinen Schmelze von den Bereichen im Diagramm trennen, in denen wenigstens eine feste Phase stabil ist. Ab diesem Punkt kristallisiert dann Leucit (KAlSi2O6) aus. Während also durch die Kristallisation von Leucit der Schmelze die dafür benötigten Komponenten entzogen werden (und die Schmelze daher folglich immer reicher an SiO2 wird), bewegt sich die Zusammensetzung der Schmelze entlang der Liquiduskurve nach rechts unten. Bei 1150 ° Celsius wird der peritektische Punkt erreicht. Ist die Schmelze bisher kontinuierlich reicher an SiO2 geworden, so setzt jetzt eine neue Reaktion ein. Aus Leucit und SiO2 wird Kalifeldspat (KAlSi2O6 + SiO2 <=> KaAlSi3O8). Unter idealen Bedingungen bleibt die Temperatur der Schmelze so lange konstant, bis der Leucit vollständig in Kalifeldspat umgewandelt ist, erst dann beginnt die Temperatur wieder abzusinken. Von hier an beginnt die Kristallisation von Kalifeldspat direkt aus der Schmelze zu kristallisieren. Das geht so lange, bis das Eutektikum erreicht ist. Das ist der Punkt, an dem die gesamte restliche Schmelze gleichzeitig auskristallisiert, meist mit einer typischen Textur. Eben unser Schriftgranit aus Kalifeldspat und Quarz (jetzt lassen wir uns nicht davon täuschen, dass auf der SiO2 -Seite Cristobalit und Tridymit steht. das sind Hochtemperaturmodifikationen unseres Quarz und damit auch nichts anderes als SiO2, nur eben in einer anderen Kristallstruktur.verpackt).

Jetzt kann man sicher fragen: was bringt uns das, außer recht ansehnlichen Gesteinen. Wenn man sich das Diagramm genau anschaut, dann sollte es einem auffallen: Die reinen Einzelkomponenten zeigen beispielsweise einen sehr viel höheren Schmelzpunkt als die eutektische Legierung. Und das kann man sich auch in der Technik zu Nutze machen zum Beispiel beim Löten. Oder, wenn die beiden Legierungspartner sehr unterschiedliche Schmelzpunkte haben. So wäre Aluminium (Schmelztemperatur 660° C) bei der Schmelztemperatur von Wolfram (3422° C) bereits verdampft. Hier wird eine eutektische Vorlegierung mit einem hoch schmelzenden Metall und Wolfram angefertigt.

Galinstan ist eine eutektische Legierung, die in quecksilberfreien analogen Fieberthermometern zum Einsatz kommt.

Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen und die Tatsache, dass eutektische Legierungen ebenso wie reine Stoffe einen definierten Schmelzpunkt haben, lassen sich auch in Sprinkleranlagen nutzen.

Schairer, J. F. and N. L. Bowen (1948) The system anorthite-

leucite-silica. Comm. Geol. Finlande Bull., 140, 67-87.