Zufallsfunde – Was tun?

BLOG: MENSCHEN-BILDER

Im vorherigen Teil haben wir uns mit dem Problem der Zufallsfunde befasst. Dabei haben wir den Fall eines Forschers kennen gelernt, bei dem in einem Experiment im Hirnscanner ein Hirntumor von der Größe eines Golfballs gefunden worden war. Über diese Risiken und Konsequenzen eines MRT-Experimentes hatte man ihn nicht aufgeklärt. Im zweiten Teil wollen wir uns kurz mit der – spärlichen – Literatur im deutschsprachigen Raum und den ethischen Aspekten befassen.

Kürzlich ist im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel des Bonner Medizinethikers Thomas Heinemann und anderer Forscher (2007) erschienen, der das Problem aufgreift und vor allem unter Gesichtspunkten der Autonomie und des Prinzips des Nichtschädigens diskutiert. In der Leserschaft der Fachzeitschrift hat der Artikel für einigen Wirbel gesorgt. Vom Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR), Rüdiger von Kummer, wurden sie jedoch in einem öffentlichen Brief vom 31.07.2007 mit der Überschrift „Ignoranz als ethisches Prinzip in der Medizin?“ gescholten. Er hebt dort vor allem die Chance hervor, „Krankheit im Frühstadium zu entdecken und zu heilen.“ Wir haben uns auch an dem Thema versucht und unser Artikel ist gerade in der Fachzeitschrift Nervenheilkunde erschienen (Schleim et al., 2007). Wird man uns ähnlich auf die Finger hauen? Jedenfalls haben wir uns bemüht, die Perspektive der Neuroradiologie zu beachten und einen Experten aus diesem Gebiet zur Mitautorenschaft eingeladen.

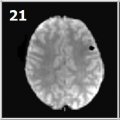

Meines Erachtens ergibt sich für den Forscher und die Versuchsperson ein Dilemma: Einerseits sind die Messsequenzen, die man für die Grundlagenforschung anwendet, nicht darauf optimiert, Erkrankungen festzustellen. Das heißt, wenn man darauf nichts erkennt, muss das nichts heißen. Andererseits gibt es das Risiko der Zufallsfunde, auf das man die Versuchsperson ausdrücklich hinweisen muss, und gehen wahrscheinlich viele Personen mit dem Gedanken in den Scanner, falls im Gehirn tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein sollte, dann werden es die Forscher sicher schon herausfinden. Verkompliziert wird das Problem noch einmal dadurch, dass viele Zufallsfunde ganz natürlich sind – jedes Gehirn sieht nun einmal anders aus und manche Veränderungen weichen zwar von der Norm ab, sind deshalb aber noch lange nicht krankhaft. Auch funktionieren die Messinstrumente nicht immer fehlerfrei – ein schwarzer Fleck kann auch einfach mal ein Signalausfall sein. Was tun?

Meines Erachtens ergibt sich für den Forscher und die Versuchsperson ein Dilemma: Einerseits sind die Messsequenzen, die man für die Grundlagenforschung anwendet, nicht darauf optimiert, Erkrankungen festzustellen. Das heißt, wenn man darauf nichts erkennt, muss das nichts heißen. Andererseits gibt es das Risiko der Zufallsfunde, auf das man die Versuchsperson ausdrücklich hinweisen muss, und gehen wahrscheinlich viele Personen mit dem Gedanken in den Scanner, falls im Gehirn tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein sollte, dann werden es die Forscher sicher schon herausfinden. Verkompliziert wird das Problem noch einmal dadurch, dass viele Zufallsfunde ganz natürlich sind – jedes Gehirn sieht nun einmal anders aus und manche Veränderungen weichen zwar von der Norm ab, sind deshalb aber noch lange nicht krankhaft. Auch funktionieren die Messinstrumente nicht immer fehlerfrei – ein schwarzer Fleck kann auch einfach mal ein Signalausfall sein. Was tun?

In einer idealen Welt würden wir vielleicht mit jeder Versuchsperson einen diagnostischen Scan durchführen, der eine bessere Aussagekraft besitzt; aber auch hier gilt wieder: nicht jede Sequenz kann jede Veränderung gut sichtbar machen. Selbst wenn man gute Daten hat, dann stellt sich aber noch die wesentliche Frage, wer sie sich eigentlich anschaut. Auch ein erfahrener Neurologe kann auf die Schnelle einer subtilen Auffälligkeit nicht ansehen, was sie bedeutet – nicht umsonst gibt es den Beruf des Neuroradiologen. Idealerweise schaut sich also ein solcher Facharzt die zusätzliche(n) diagnostische(n) Aufnahme(n) an. Woher den Neuroradiologen aber nehmen, wenn nicht stehlen? Die Kollegen aus der Klinik, die dank unseres Gesundheitssystems ohnehin schon zu viel zu tun haben, werden sich bedanken; es ist noch nicht einmal klar, wie die Ärzte eine Versuchsperson aus einem wissenschaftlichen Experiment überhaupt abrechnen könnten. Außerdem fällt ein Experte nicht eben mal vom Himmel. Ganz zu schweigen von den Instituten, die erst gar nicht an den klinischen Betrieb angekoppelt sind, wo es weder Neuroradiologen, noch Neurologen oder überhaupt irgend einen Arzt gibt.

In der realen Welt bleibt das Problem erst einmal beim Forscher. Er kann nicht einfach die Augen verschließen, ist allein schon aus wissenschaftlichen Gründen dazu gehalten, seine Aufnahmen sorgfältig zu kontrollieren. Gleichzeitig wäre es aber sicher nicht hilfreich, jede Person bei der kleinsten Auffälligkeit zum Neuroradiologen zu schicken – der wird sich bedanken, wenn man Reiheweise Menschen mit harmlosen Normabweichungen bei ihm vorbeischickt. Außerdem sollte man nicht leichtsinnig Menschen in Angst versetzen. Es bleibt also nur, das bestmögliche unter den gegeben Umständen zu tun; und vor allem: einen Hirnscan nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. An einem psychologischen Verhaltensexperiment am Computer kann man vielleicht „mal eben“ teilnehmen, ein Hirnscan sollte aber gut durchdacht sein.

Rüdiger von Kummer, der bereits erwähnte Vizepräsident der DGNR, scheint mir jedoch in einem Punkt etwas zu optimistisch zu sein: Er geht davon aus, an vielen deutschen Instituten würden die Bilder obligatorisch von Neuroradiologen begutachtet. Ich glaube, das sind eher die Ausnahmen; tatsächlich fürchte ich, dass es durchaus die eine oder andere Forschungsgruppe gibt, in der man sich noch nicht einmal über das Problem Gedanken gemacht hat. In meinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der an multipler Sklerose erkrankt ist. Er hatte vor einiger Zeit auch einmal an einem MRT-Experiment teilgenommen, noch bevor die Krankheit ausgebrochen war. Später kam dann die Diagnose und als er dann den Forscher, der damals die Messung durchgeführt hatte, darauf ansprach, habe dieser Behauptet, er habe damals schon etwas Komisches auf den Bildern gesehen – ohne den Betroffenen darauf hinzuweisen!

Neulich stand vor mir an der Kasse im Supermarkt die junge Dame, bei der wir meinen ersten Zufallsfund entdeckt hatten. Ich fühlte mich nicht mehr wie ein Vollstrecker aber, offen gesagt, ich war ganz froh darum, dass sie vor mir stand und mich nicht gesehen hat. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich ihr hätte sagen sollen. Mehr aus Verlegenheit denn aus Scham. Wenn man im Gehirn von jemandem etwas Krankhaftes gefunden hat, dann sagt es sich nicht so leicht: „Hallo, wie geht’s?“

Heinemann, T., Hoppe, C., Listl, S, Spickhoff, A. & Elger, C. (2007). Zufallsfunde bei bildgebenden Verfahren in der Hirnforschung. Deutsches Ärzteblatt 104: A1982-1987.

Schleim, S., Spranger, T., Urbach, H. & Walter, H. . (2007). Zufallsfunde in der bildgebenden Hirnforschung. Nervenheilkunde 26.

Bei Tierversuchen hat man es einfacher. Aber es ist schwierig, wenn es ein Mensch ist und persönlich wird. Trotz allem Unbehagen darf sich ein Forscher nicht hinter der Forschung verstecken und die Versuchsperson nur als “Forschungsgegenstand” betrachten. Ich bin mir nicht sicher, ob alle diese Verantwortung wahrnehmen. Nach meiner persönlichen Erfahrung mit Menschen, werden es sicher nicht alle tun und sehr darum bemüht sein sich der Verantwortung zu entledigen.

Heinemann et al.

Unser Vorschlag im “Deutschen Ärzteblatt” zielte insbesondere auf die strikte Einhaltung einer allseits akzeptierten, klaren Rollenzuschreibung. Ethisch und rechtlich macht es einen erheblichen Unterschied, ob ein Forscher-Probanden- oder ein Arzt-Patienten-Verhältnis besteht. Unseres Erachtens erscheint eine Einbeziehung von Neuroradiologen, die eine Individualdiagnostik durchführen, nur auf den ersten Blick interessant; denn tatsächlich leistet diese Praxis, auch in der Form Ihres Vorschlags in “Nervenheilkunde”, einer Verwischung der Rollen Vorschub. U.E. hat der Proband keinem Arzt einen Behandlungsauftrag (inkl. Diagnose) erteilt, wenn er an einer Studie teilnimmt. Vielleicht können Sie diesen Punkt noch einmal kommentieren, Herr Schleim.

Neuroradiologen

Dass jeder Hirnscan von einem Neuroradiologen befundet wird, das bleibt wohl einer idealen Welt vorbehalten — oder einigen wenigen besonders gut ausgestatteten Instituten (wie beispielsweise an den National Institutes of Health).

Das Argument mit dem fehlenden Arzt-Patienten-Verhältnis, auf das Sie sich berufen, hat meines Erachtens eine gewisse Kraft — allerdings beziehen Sie und Ihre Kollegen sich im Artikel auch auf das Prinzip des Nichtschädigens.

Es ist zwar korrekt, dass die mutmaßliche Hirnveränderung nicht durch den Forscher entstanden ist aber die Aufnahme ist es sehr wohl. Wenn nun der Umgang mit Zufallsfunden darin bestünde, alle Versuchspersonen mit Auffälligkeiten (und das sind manchen Studien zufolge 25% und mehr!) in Angst zu versetzen, sie könnten eine Hirnerkrankung haben, dann würde ich es doch für angemessen halten, die Expertise eines Fachmannes einzuholen, nämlich um das Risiko falsch-positiver Ergebnisse zu verringern.

Im Falle eines falsch-positiven Zufallsfundes ist es dann nämlich sehr wohl ein Schaden, den der Forscher aufgrund seiner mangelnden Kenntnis verursacht und durch Hinzuziehung eines Experten, der mit einem Blick erkennen kann, dass es sich hier nur um eine harmlose Normvariante handelt, hätte vermeiden können.

Ich würde es ethisch für äußerst ergiebig halten, über diesen Punkt etwas genauer nachzudenken. Haben Sie eine Idee?