Von Glorien und Gespenstern

BLOG: Himmelslichter

Nebel und Wolken – eigentlich Feinde des Astronomen – sind manchmal für interessante optische Erscheinungen gut. Vor längerer Zeit hatte ich schon mal den 22°-Halo beschrieben. Dieser Ring um die Sonne entsteht einige Kilometer über uns in den Eiskristallen der Cirruswolken. Die Erscheinungen, um die es jetzt gehen soll, sind uns erheblich näher. Allen diesen Phänomenen ist gemeinsam, dass sie in der Lufthülle der Erde stattfinden. Sie werden deshalb auch "atmosphärische Erscheinungen" genannt.

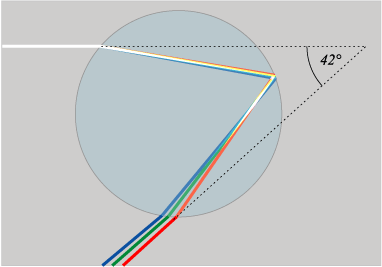

Eine sehr bekannte atmosphärische Erscheinung ist der Regenbogen, jeder dürfte ihn schon mal gesehen haben. Die Erklärung ist prinzipiell recht einfach: Sonnenlicht trifft auf die Millimeter großen Regentropfen. Das Wasser der Tropfen hat einen anderen Brechungsindex als die Luft, anders ausgedrückt, das Licht bewegt sich im Wasser langsamer als in der Luft. Dadurch kommt es zur Lichtbrechung beim Übergang zwischen Luft und Wasser. Der Hauptregenbogen entsteht durch zweimalige Brechung und Reflexion eines Lichtstrahls im Tropfen (siehe Abbildung 1, Bildquelle: Wikipedia). Weil der Brechungsindex darüber hinaus von der Lichtfarbe abhängt (also der Wellenlänge), wird das blaue Licht stärker gebrochen als das rote. Diesen Effekt nennt man Dispersion: Das weiße Sonnenlicht (das alle Lichtfarben enthält) wird in alle Farben, also Wellenlängen aufgepalten – der Regenbogen entsteht.

Eine sehr bekannte atmosphärische Erscheinung ist der Regenbogen, jeder dürfte ihn schon mal gesehen haben. Die Erklärung ist prinzipiell recht einfach: Sonnenlicht trifft auf die Millimeter großen Regentropfen. Das Wasser der Tropfen hat einen anderen Brechungsindex als die Luft, anders ausgedrückt, das Licht bewegt sich im Wasser langsamer als in der Luft. Dadurch kommt es zur Lichtbrechung beim Übergang zwischen Luft und Wasser. Der Hauptregenbogen entsteht durch zweimalige Brechung und Reflexion eines Lichtstrahls im Tropfen (siehe Abbildung 1, Bildquelle: Wikipedia). Weil der Brechungsindex darüber hinaus von der Lichtfarbe abhängt (also der Wellenlänge), wird das blaue Licht stärker gebrochen als das rote. Diesen Effekt nennt man Dispersion: Das weiße Sonnenlicht (das alle Lichtfarben enthält) wird in alle Farben, also Wellenlängen aufgepalten – der Regenbogen entsteht.

Abbildung 2: Ein prachtvoller Regenbogen. Sichtbar sind der Primärbogen, der Sekundärbogen sowie Interferenzbögen.

Über Regenbögen kann man einen eigenen Blog schreiben, es gibt zahlreiche Details und Spezialphänomene (über eines, den gespiegelten Regenbogen, habe ich schon einmal berichtet). Hier soll es aber um ein anderes, selteneres Phänomen gehen: den Nebelbogen.

Nebel + Regenbogen = Nebelbogen

Abbildung 3: Ein Nebelbogen entsteht im Prinzip wie ein Regenbogen, ist aber weiß und diffus. Dieses Bild entstand auf einer Wanderung, als ich mich mitten durch eine Wolkenschicht bewegte. Von Westen schien die Sonne in die Wolken.

Auch Nebel besteht ja letztlich aus Wassertropfen. Nebel ist nichts anderes als Wolken, die bis zum Boden reichen. Deshalb nicht wundern, wenn hier von "Nebelbogen" und "Wolken" gleichzeitig die Rede ist. Was passiert also, wenn Sonnenlicht auf die Nebel- bzw. Wolckentröpfchen trifft? Im Prinzip genau das gleiche wie beim Regenbogen. Allerdings sind die Nebeltröpfchen erheblich kleiner als Regentropfen: ihr Durchmesser schwankt zwischen einem und 100 Mikrometern, also 0,001 bis 0,1 Millimetern. Bei dieser Größe spielen die Welleneigenschaften des Lichts eine entscheidende Rolle.

In Abbildung 1 wurde Licht als Lichtstrahlen aufgefasst, seine Wellennatur haben wir nicht berücksichtigt. Das ist legitim, denn ein Regentropfen ist viel größer als die typische Lichtwellenlänge, die zwischen 400 und 800 Nanometern (0,0004 und 0,0008 Millimeter) liegt. Nebeltröpfchen kommen diesen Werten aber schon näher. Daher tritt bei ihnen ein Phänomen in Erscheinung, das Lichtbeugung genannt wird. Diese führt letzlich dazu, dass sich die Farben des entstehenden Nebelbogens überlagern und sich somit wieder zu weißem Licht mischen. Der Nebelbogen ist daher weiß und deutlich breiter als ein Regenbogen.

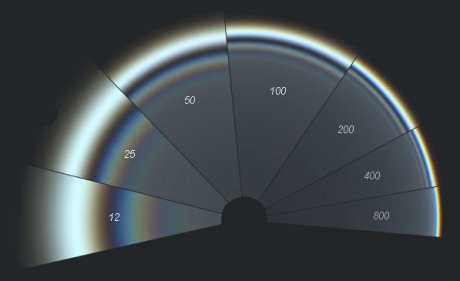

Abbildung 4: Diese Grafik zeigt die Auswirkungen verschiedener Tröfchengrößen von 800 Mikrometern (rechts) bis hin zu 12 Mikrometern. Les Cowley, http://www.atoptics.co.uk)

Die Abbildung 4 zeigt, wie sich die Tröpfchengröße auf das Erscheinungsbild des Bogens auswirkt. Sind die Tröpfchen größer als ein halber Millimeter (500 Mikrometer), dann sehen wir einen klassischen Regenbogen – je größer die Tropfen, desto kräftiger die Farben. Bei kleineren Tröpfchen verschwimmen die Farben zu einem weißen Bogen, der immer breiter und diffuser wird, je kleiner die Tröpfchen sind. Unterhalb von fünf Mikrometern ist der Bogen zu diffus und daher unsichtbar. Außerdem kann man erkennen, dass sich innerhalb des Hauptbogens bei kleinen Tröpfchen noch weitere, bunte Interferenzbögen anschließen. Diese entstehen durch weitere Überlagerung der Lichtwellen, sind jedoch meist zu schwach und daher nicht sichtbar.

Die Glorie

Regen- und Nebelbogen erscheinen immer im sonnenabgewandten Punkt, also mit der Sonne im Rücken. Der größte Teil des Bogens liegt damit unter dem Horizont. Je tiefer die Sonne steht, desto größer ist der Teil des Bogens, der über dem Horizont liegt und damit sichtbar ist. Besonders interessant wird es, wenn man auf einem erhöhten Standpunkt aus mit der Sonne im Rücken nach unten, etwa auf eine Wolkenschicht blickt. Dann kann man fast den gesamten Bogen , und insbesondere auch den Sonnengegenpunkt selbst sehen.

Abbildung 5: Glorie und Brockengespenst. Der Nebelbogen läge weiter vom Sonnengegenpunkt entfernt, also in diesem Fall oberhalb der Wolkenschicht. Dort aber fehlen die Wassertröpfchen, daher sehen wir hier keinen Nebelbogen. Das Bild entstand auf der selben Wanderung wie Abbildung 3, allerdings hatten sich die Wolken nun weiter in den Talkessel zurückgezogen.

Um besser zu demonstrieren, wie so ein Brockengespenst wirkt, habe ich hier drei kurze Videoclips hochgeladen: Video 1, Video 2 und Video 3.

Die in Abbildung 5 und 6 gezeigten Fotos habe ich (wie auch Abbildung 3) im April 2010 gemacht. Es zeigt den Blick in die wolkengefüllte Caldera de Taburiente auf La Palma, von einem Standpunkt etwa 2000 Meter über dem Meer aus gesehen. Man erkennt zwei interessante Phänomene darauf, denn man sieht genau in den Sonnengegenpunkt: die Glorie und das so genannte Brockengespenst.

Die Glorie entsteht genau im den Sonnengegenpunkt (oder antisolaren Punkt). Sie zeigt sich als heller, kreisrunder Ring, der meist noch von weiteren, farbigen und konzentrischen Ringen umgeben ist. Je weiter die Nebelwand oder die Wolkendecke entfernt ist, desto größer erscheint die Glorie. Messungen zeigen, dass das Licht der Glorie stark polarisiert ist. Dies deutet darauf hin, dass es sich um Licht handelt, dass in den Wassertröpfchen gebrochen und um 180° reflektiert wird. Doch wie genau die Glorie entsteht, ist schwierig zu erklären und offenbar auch noch nicht völlig verstanden. Brechung, Reflexion und Lichtbeugung alleine vermögen die Glorie nicht erklären zu können, hier spielt außerdem die Streuung des Lichts an den winzigen Tröpfchen eine Rolle, die so genannte Mie-Streuung. Doch auch diese Theorie erklärt das Phänomen der Glorie nicht hinreichend: Sie fordert eine einmalige Reflexion des Lichts an der Tröpfchenoberfläche, dies jedoch würde nicht ausreichen, um den Rückstrahlwinkel von 180° zu erreichen – der Brechungsindex von Wasser ist schlicht zu klein! Vermutlich kommt noch ein weiterer Effekt hinzu: Oberflächenwellen, die bei streifend einfallendem Licht die Reflexion und Brechung verzögern. Man muss betonen, dass diese auf dieser Internetseite beschriebene Interpretation womöglich noch nicht endgültig ist!

Das Brockengespenst

Wir wollen auch nicht zu sehr in die Details hinabsteigen und wenden uns lieber noch einem weiteren, ebenfalls sehr eindrucksvollen Phänomen zu. Es ist auch viel einfacher zu verstehen: Genau auf der Verbindungslinie vom antisolaren Punkt zur Sonne befindet sich ja der Beobachter, bzw. der Kopf desselben! Wenn nun die Wolkenfläche oder Nebelwand nicht allzuweit entfernt ist, dann sieht man inmitten der Glorie den Schatten seines eigenen Kopfes bzw. seines Körpers. Das kann ganz schön unheimlich aussehen, insbesondere, wenn sich die Nebelwand bewegt und infolge dessen auch das Schattenbild. Ein solches Phänomen nennt man "Brockengespenst" – nach dem Brocken im Harz, wo man solche Erscheinungen oft beobachten kann. Die Perspektive kann das Schattenbild derart grotesk verändern, dass man tatsächlich den Eindruck eines großen, sich bewegenden "Gespensts" hat!

Leider sind diese Phänomene in den üblichen Breiten eher selten, häufig kann man sie dagegen in den Bergen sehen. Zum Schuss noch zwei Linktipps. Zum einen sei auf die Seite von Les Cowley verwiesen, der meiner Meinung nach beste Sammlung von Bildern und Erklärungen zu atmosphärischen Phänomenen des ganzen Internets hat. Zum anderen gibt es von ihm ein kostenloses Programm, mit dem man die hier beschriebenen Phänomene am PC simulieren kann. Das Programm nennt sich Iris (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Astrofotografieprogramm) und ist unter diesem Link zu finden.

Humor

Halo?

Ist das nicht ein Computerspiel?

http://members.chello.at/karl.bednarik/HALO-D.JPG