Fragen zur Marssimulation: 2. Wie realistisch war das Ganze?

BLOG: Leben auf dem Mars

Das Fazit gleich vorweg: Ja, die Simulation hat das, wofür sie gedacht war, sehr realistisch nachgebildet. Die Isolation, in der wir uns befanden, war real, sowohl physisch als auch psychisch: Zwischen uns und der nächsten menschlichen Siedlung lagen zwar keine 400 Millionen Kilometer – der Abstand zwischen Erde und Mars, den wir simuliert haben – trotzdem war die Distanz für uns unüberwindbar groß. Mehr noch, durch die verzögerte Kommunikation entfernten wir uns auch innerlich vom „Rest der Menschheit“, insbesondere von Freunden und Familie. Sie waren „dort“, wir waren „hier“. Nur noch bedingt konnten wir einander verstehen, da wir buchstäblich in verschiedenen Welten lebten.

Dabei waren wir uns ständig bewusst, dass wir nicht auf dem echten Mars waren. Unser Verstand hat uns regelmäßig daran erinnert, gewissermaßen. Denn bei physikalischen und technischen Details mussten bei der Simulation natürlich so einige Abstriche gemacht werden.

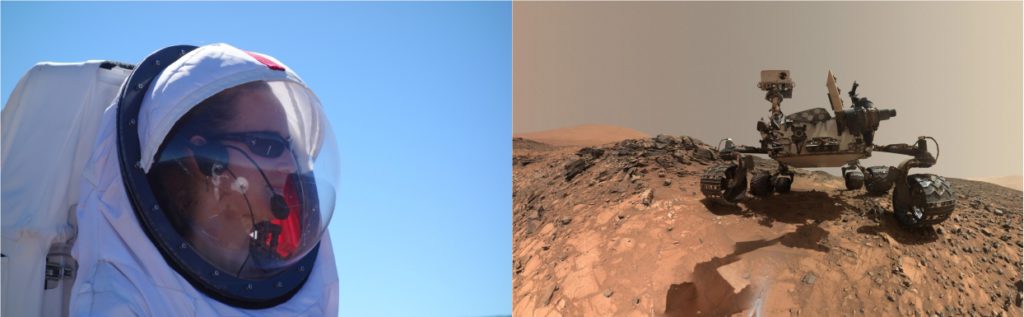

Die wohl auffälligste „Schummelei“ stellte der Himmel dar: jedes Mal, wenn wir tagsüber zu unserem Fenster hinausschauten, war er blau oder bewölkt, statt rot-grau wie auf dem Mars zu sein. Man könnte natürlich Farbfilter auf Fenster und Anzugvisiere kleben, hat aber darauf verzichtet, um mit früheren Simulationen konsistent zu sein. Gegen Regen dagegen ist kein Kraut gewachsen – aber genauso, wie man auf dem Mars einen Außeneinsatz nicht gerade während eines Staubsturms durchführen würde, haben wir Einsätze im Regen vermieden.

Die verringerte Anziehungskraft auf dem Mars haben wir überhaupt nicht berücksichtigt. Prinzipiell wäre es zwar möglich, eine geringere Anziehungskraft als die Erdanziehungskraft zu simulieren, ohne dafür gleich auf die Raumstation (ISS) zu gehen. Das DLR beispielsweise nutzt senkrechte Laufbänder, an denen man mit Gurten gehalten wird – an diese Laufbänder werden die Probanden mit einer Kraft gezogen, die der Marsanziehungskraft entspricht. In einem anderen Aufbau werden Kräne benutzt, um einen Teil der Gewichtskraft zu kompensieren. Allerdings haben alle diese Einrichtungen einen entscheidenden Nachteil: Sie lassen kein freies Erkunden einer unberührten Landschaft zu – was aber integraler Bestandteil unserer Simulation war.

Darüber hinaus wurde an der Versorgung des Habitats mit Luft und Wasser gespart: Wir atmeten Umgebungsluft, die mit Hilfe von Ventilatoren durch das Habitat geleitet wurde und tranken Wasser aus Tanks, die bei Bedarf aus irdischen Reservoirs aufgefüllt wurden. Dabei existieren längst schon Luft- und Wasseraufbereitungsanlagen, sie sind Teil der Lebenserhaltungssysteme auf der ISS. Die sind allerdings teurer als ein einfacher Ventilator und eine gelegentliche Lieferung auf den Berg… Wir haben es selbstverständlich trotzdem als unsere Aufgabe angesehen, Wasser zu sparen, wo es nur ging, und es hat sich ein regelrechter Wettbewerb zwischen den Crews entwickelt, länger mit einer Wasserlieferung hinzukommen als die jeweiligen Vorgänger. Aber dieser Wettbewerb hatte Grenzen: einer meiner Crewkollegen weigerte sich irgendwann, noch weitere Wassersparmaßnahmen hinzunehmen, „nur“ damit unsere Tanks 6 statt 5 Wochen reichen.

Bei unseren Anzügen für Außeneinsätze bestand im Prinzip das gleiche Problem: Statt teurer Luftaufbereitung verwendeten wir simple (und auch noch fehleranfällige) Ventilatoren, die ganz normale hawaiianische Bergluft in unsere Helme bliesen. Die Liste an Schwächen in unseren Simulationsanzügen ist länger, als ich hier wiedergeben kann. Aber – wenigstens eine Lektion konnte man aus den Anzügen doch lernen: Unsere gelben Gefahrenstoffanzüge waren noch unrealistischer als die weißen, gepolsterten. Allerdings waren sie auch leichter und schneller anzuziehen, und damit fiel auf Dauer selbst das kleine Plus an Simulationstreue der weißen Anzüge der Bequemlichkeit zum Opfer.

Zusätzliche Versorgungslieferungen erhielten wir alle zwei bis drei Monate. Das ist deutlich häufiger, als es auf dem Mars möglich oder zumindest sinnvoll wäre. Allerdings würde bei einer echten Marsreise auch längerfristig im Voraus geplant und vor allem gäbe es keine Nagetiere auf dem Mars, die von einem umfangreichen Lager angelockt werden könnten. Nicht, dass wir von Mäusen überrannt worden wären, aber man wollte es eben auch nicht darauf anlegen.

Soweit zu den technischen Gegebenheiten; die Liste ließe sich natürlich noch beliebig lang fortsetzen, aber die Aussage wird auch so klar: HI-SEAS ist ein psychologisches Experiment, mit einem entsprechend kleinen Budget. Deshalb wurden das Habitat und seine Komponenten nur insoweit umgesetzt, wie sie nötig waren, die Rahmenbedingungen für das Verhalten zu bieten, das man studieren wollte.

Ein Argument, das wir häufig zu hören bekamen, ist, dass HI-SEAS zwar ein psychologisches Experiment ist, aber der größte Faktor, nämlich die Gefahr einer Reise zum Mars, insbesondere der Gefahr des technischen Versagens der lebensnotwendigen Komponenten, völlig ignoriert wird. Das mag zwar sein (mehr zu Gefahren weiter unten), aber die Gefahr ist ja „nur“ ein weiterer Faktor. Wenn man es nicht einmal schafft, ein funktionsfähiges Team zusammenzustellen, das in vergleichsweise sicherer Umgebung agieren soll, braucht man schließlich nicht darauf hoffen, ein Team zuverlässig auswählen zu können, das jahrelang unter noch schwereren Bedingungen durchhält. Bei technischen Entwicklungen ist diese Aufteilung in Teilaspekte, die man zu Beginn getrennt voneinander untersucht, gang und gäbe. Natürlich können diese Teilaspekte sich auch gegenseitig beeinflussen, wenn sie einmal zusammen gebracht werden. Das ist aber nun einmal das Wesen einer Simulation: Eine Simulation, die alle Aspekte gleichzeitig und in vollem Umfang berücksichtigt, ist keine Simulation mehr, sondern schon der reale Einsatz. Und dass der Teilaspekt „Gefahr“ aushaltbar ist, zeigen die Astronauten auf der ISS seit nunmehr über 15 Jahren.

Das HI-SEAS Habitat selbst zählt zu den sogenannten ICE-Umgebungen, wobei ICE für isolated, confined, and extreme steht. Andere Vertreter dieser Umgebungen sind zum Beispiel Polarstationen, U-Boote oder eben die ISS. Was das confinement, also die Einschränkung, angeht, ist unser Habitat am ehesten mit Polarstationen vergleichbar, die deren Insassen genau wie wir gelegentlich verlassen können, wenn auch nur in Spezialausrüstung. Dazu muss man sich wenn vor Augen halten, was es bedeutet, seine Umgebung nur mit Anzug betreten zu dürfen. Keine Sonne, kein Wind, kein Anfassen des Gesteins um einen herum, oder kurz: keine Abwechslung für die Sinne.

Unsere Isolation dagegen ist ein Sonderfall. Überwinterer in der Antarktis sind weiter von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt, als wir es auf Hawaii waren. „Unsere“ Insel ist zwar dünn besiedelt, aber eben besiedelt. Wer es drauf anlegte, konnte abends nach Einbruch der Dunkelheit vereinzelte Lichtpunkte am Hang des Mauna Kea ausmachen, wenn Mitarbeiter der Observatorien in ihren Wagen den Berg verließen um zu ihren Wohnungen an der Küste zu fahren. Doch diese Punkte waren für uns eben genau das – Punkte, keine Menschen. Wir sahen in dem ganzen Jahr keine Menschenseele außer uns selbst. Mehr noch, wir konnten auch mit keiner Menschenseele in Echtzeit sprechen. Überwinterer, Astronauten, (Unter-)Seefahrer – sie alle können (zumindest gelegentlich) mit den Daheimgebliebenen telefonieren. Uns blieb als Kommunikationsmittel nur die Email, und auf jede Antwort mussten wir mindestens vierzig Minuten warten.

Extrem waren unsere Lebensbedingungen vor allem, wenn man bedenkt, wo wir gelebt haben: auf 2500 Meter über dem Meeresspiegel an einem einsamen Berghang. Das Lavagestein, auf dem wir uns bewegten, ist nicht nur extrem rau und trocken, sondern oft auch tückisch. Wir sind regelmäßig durch die Lavadecke in Hohlräume eingebrochen. Zum Teil steckte Erfahrung dahinter, mit Sicherheit aber auch eine Portion Glück, dass diese Hohlräume nie größer als ein paar Dutzend Zentimeter waren. Das die unterirdischen Lavaröhren locker mal zehn Meter hoch sein konnten, haben wir auf unseren Erkundungstouren schließlich mehrfach gesehen. Bei einem Sturz in einen solchen Hohlraum nützt dann auch das Krankenhaus in geschätzten fünfzig Kilometer Entfernung nicht mehr viel: Ein Krankenwagen käme nicht mal bis zum Habitat und ein Helikopter könnte bestenfalls neben dem Habitat landen. Ob die Mediziner dann Ausrüstung dabei gehabt hätten, um Menschen aus Höhlen zu bergen, darf bezweifelt werden – die wenigen Menschen, die sich auf den Mauna Loa verirren, bewegen sich selten fernab der Wanderwege oder außerhalb der gesicherten Nationalparks. Aber auch, wenn der oder die Verunglückte nicht in die Tiefe stürzt, wäre eine Evakuierung bis zum Habitat unter Umständen mühsam bis unmöglich.

Aus psychologischer Sicht waren unsere Lebensbedingungen also sehr realistisch, trotz einiger technischer Mogeleien: Wir waren isoliert, in einem eingeschränkten und extremen Lebensraum. Wir waren und fühlten uns fernab von allem, regelrecht abgekoppelt. Wir waren auf uns allein gestellt, denn ob vierzig, viertausend oder vierhundert Millionen Kilometer: Wir waren von unserem „normalen“ Leben über das Lavagestein und über den weiten Pazifik hinweg getrennt. Und ähnlich wie auf dem Mars, konnten wir nicht zurück. Denn theoretisch hätten wir zwar jederzeit gehen können, so stand es im Vertrag. Aber praktisch gab es diese Möglichkeit nicht. Freunde, Familien, und die Medien schauten zu und vor allem: die Crew brauchte jedes einzelne Mitglied. Aufgeben hieß, die anderen im Stich zu lassen, die Mission scheitern zu lassen. Und das kam für niemanden in Frage.

Hallo Cookie,

tja, leider scheinen sich hier alle Blogleser nun deinem Buch zuzuwenden oder deine Fans sind untreu : )

Schön, dass du noch was postest.

Ich sehe euer Experiment als realitätsnah an um dem psychischen Druck der abgeschotteten Mars-Enklave gerecht zu werden. In Bezug auf eine machbare und auch aussagekräfte Simulation finde ich es sehr gelungen.

Auch wenn der Stressanteil einer möglichen 100% tödlichen Fehlfuntion oder Fehltritts (Lavaröhreneinbrüche mal ausgenommen) in der Psyche teilweise fehlt, so waren eure dauerhaft beantworteten Fragenkataloge, sicherlich dennoch hilfreich für zukünftige Langzeit Missionen.

Mich würden Auswertungen zu euren persönlichen Angaben über die 12 Monate als Kurvenverlauf interessieren, Moral / Fitness / Teamarbeit / Persönliche + Gruppenstabilität.

Als jemand bei der NASA dazu ein psychologisches ESSAY schreibt, wäre das sicherlich aufschlussreich um dem Verlauf mit Hochs und Tiefs der Gruppe nachzufolgen.

Weiterhin viel Erfolg,

Gruß

Jedi

Hallo Jedi,

Oder jetzt ist der Blog uninteressant, weil bekannt ist, dass alle überlebt haben 😉 Zeit jedenfalls, neue Themen zu finden – woran ich im Hintergrund schon arbeite. Die nächsten zwei Monate werde ich deswegen wohl noch ruhiger als sonst sein, auch, weil mein langersehnter und wohlverdienter Urlaub ansteht 😀

Die Auswertungen interessieren mich auch, vielleicht mehr als irgendjemanden sonst, und ich werde dazu sicher in Zukunft posten. Allerdings muss ich wie jeder andere auch darauf warten, dass die ersten Ergebnisse veröffentlich werden. Bisher habe ich jedenfalls noch nichts Substantielles gefunden, aber das ist neun Monate nach Missionsende vielleicht nicht sonderlich überraschend.

Ich habe jetzt ein wenig gelesen. Wohl aufgrund dessen weil ich eine Doppelgängerin (Sah, sieht genauso aus wie du) kannte die dir in Hamburg in einem T-Punkt gegenüber stehen könnte. Die Fragen die eine allerbeste Freundin stellt ist nicht dabei. Würde mich das nun interessieren? Wenn ich an eine echte Marsmission denke.. ja das ist wichtig wenn nicht sogar sehr wichtiger Aspekt. Dann frage ich mal durch das Blumenbeet. Meinst du es macht Sinn auf einer Marsmission Drillinge zu schicken. Mann als auch Frau. Im Grunde also sechs Personen die keine Auswahlkriterien finden werden im Bezug auf Freundinnfrage?