Wohin mit dem Schrott?

BLOG: Leaving Orbit

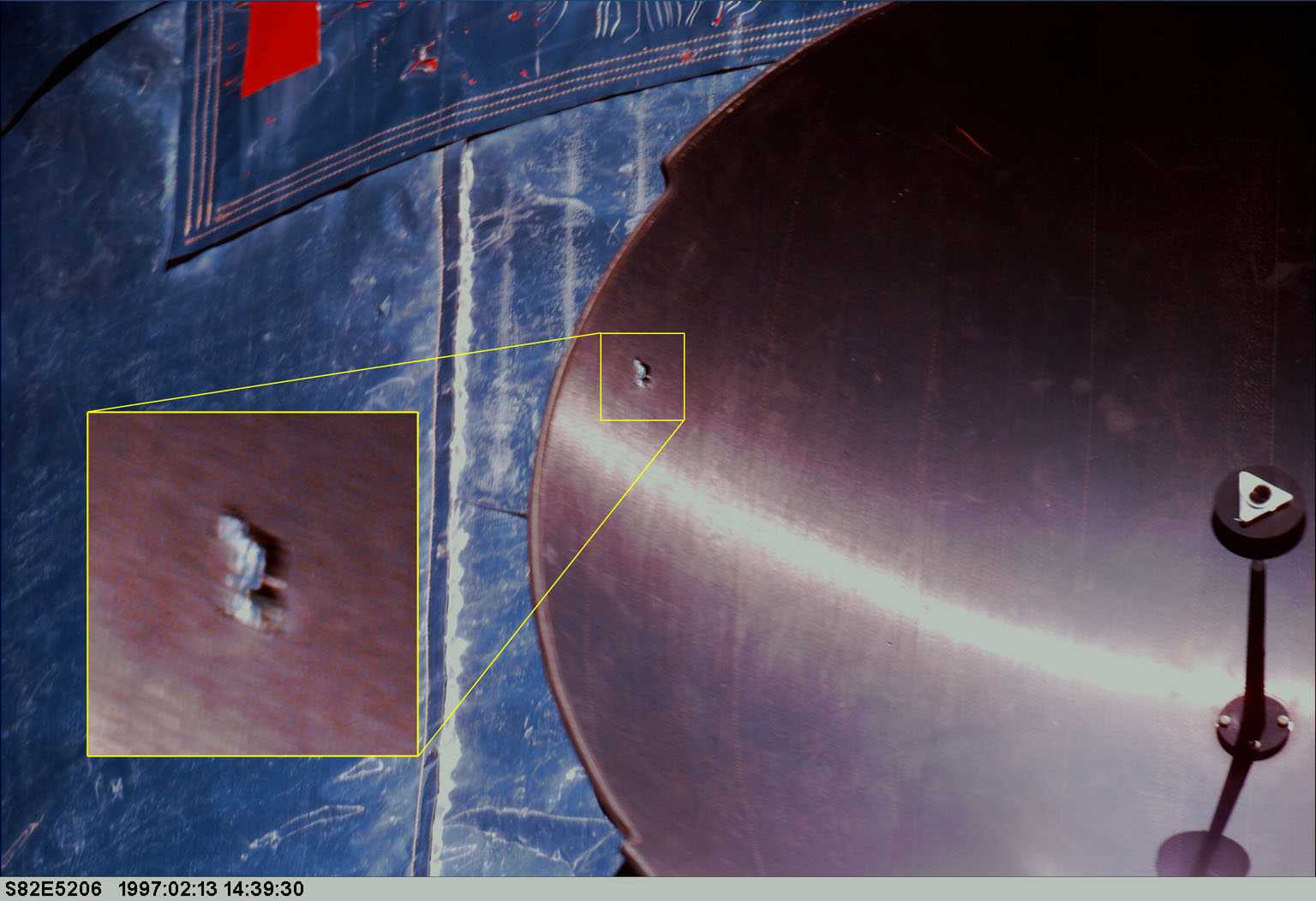

Es ist Dienstag, der 10. Februar 2009. Über Nordsibirien kollidieren in 790 km Höhe ein amerikanischer und ein russischer Satellit und zerbersten in über 2.000 Bruchstücke. Diese umkreisen von nun an die Erde mit einer Geschwindigkeit von mehreren zehntausend(!) Stundenkilometern. Allerdings auf Umlaufbahnen, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen.

Sie sind nicht die einzigen: Seit von der Erde aus Objekte ins All geschossen werden, haben sich im Orbit die Bruchstücke und Abfallprodukte von Raketenstufen, Satelliten etc. angesammelt. Geschätzt 30.000 Objekte von mehr als 10 cm und Hundertausende kleinerer Trümmer von über 1 cm Größe. [1] Insgesamt fast 7.000 Tonnen Weltraumschrott.

Noch problematischer erscheint der herumfliegende Abfall unter dem Gesichtspunkt, dass eine solche Kollision wiederum für weiteren Weltraumschrott sorgt. Ein Effekt, der unter der Bezeichnung “Kessler-Syndrom” bekannt ist. Einige wenige dieser Objekte verglühen täglich in der Atmosphäre. Der Rest jedoch wird noch über Jahrzehnte hinweg im Orbit kreisen und aktuelle wie zukünftige Projekte gefährden, wenn die verantwortlichen Organisationen nichts dagegen unternehmen.*)

Welche Lösungen bieten sich also an? Bereits 2011 wurde z.B. ein Laser in Betracht gezogen. [2] Der Druck der Photonen soll das jeweilige Objekt geringfügig aus seiner Bahn befördern und so eine Kollision verhindern. Hält man sich allerdings nochmals die schiere Anzahl an Bruchstücken vor Augen (von denen diejenigen unter 1 cm Größe noch nicht einmal wirklich erfasst sind), wird schnell klar, dass die Lasermethode nur für verhältnismäßig wenige Fälle geeignet sein dürfte.

Die Vorschläge auf der gestrigen 6. internationalen Konferenz zum Thema “Weltraumschrott” reichten von Fangnetzen über Greifarme bis hin zu Antrieben, die Satelliten nach Ende ihrer Funktionszeit auf eine “unschädliche” Umlaufbahn befördern sollen. Denkbar wäre auch, Objekte wie Satelliten von vornherein mit einer Bremse auszustatten, damit sie nach ihrem Einsatz konrolliert in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen.

Ob es uns also gefällt oder nicht: Der reibungslose Ablauf unseres Alltags hängt schon längst von der Funktionstüchtigkeit unserer Satelliten im All ab – und somit von der Lösung des Schrottproblems.*)

—————-

*) Interessanterweise heißt es auf der Webseite der NASA übrigens:

“However, it should be noted that, currently, no U.S. government entity has been assigned the task of removing existing on-orbit debris.”

(Quelle: http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/Remediation/remediation.html)

Nun ja…

[1] Lt. Heiner Klinkrad, ESA, auf der 6. Konferenz zum Thema “Weltraumschrott” am 22. April 2013

[2] http://science.orf.at/stories/1678635/

Pingback:Fliegenfallen gegen den Weltraumschrott › Leaving Orbit › SciLogs - Wissenschaftsblogs