Asteroid (433) Eros: so nah wie seit 37 Jahren nicht mehr

BLOG: Himmelslichter

Am 31. Januar 2012 wird der Kleinplanet (433) Eros der Erde nahe kommen – so nah wie seit 1975 nicht mehr. Damit ergibt sich die Gelegenheit, mit einfachsten Mitteln ein historisches Experiment zu wiederholen: Die Vermessung des Sonnensystems. Und das im Jahr des Venustransits, einem noch viel selteneren Ereignis, das vor Jahrhunderten ebenfalls dem gleichen Zweck diente.

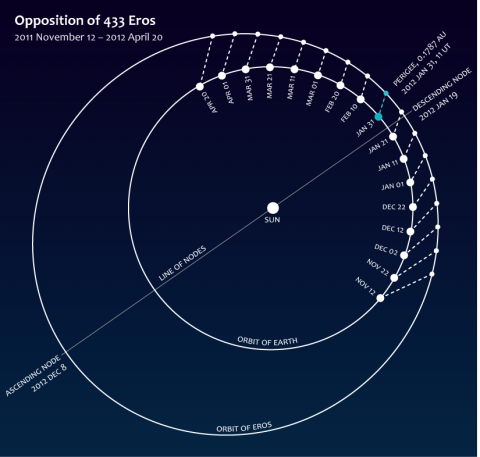

Die Bahnen von (433) Eros und der Erde um die Sonne. Die nächste Annäherung der beiden findet am 31. Januar statt. Man beachte, dass die Oppositionsstellung (Erde steht genau zwischen Eros und Sonne) etwa einen Monat später eintritt! (Bild: Steven van Roode)

Eros, ein 33 Kilometer großer Asteroid, wurde 1898 entdeckt. Es war der erste bekannte Asteroid, der auf seinem Weg um die Sonne die Marsbahn kreuzt und sich damit der Bahn der Erde annähert (heute kennt man viele Asteroiden, die der Erde noch deutlich näher kommen). Alle 37 bis 44 Jahre passiert Eros die Erde in einem besonders geringen Abstand. Am 31. Januar 2012, genau um 12 Uhr mittags MEZ, kommt er bis auf 27 Millionen Kilometer nah (0,178693 Astronomische Einheiten). Das ist “nur” 70 Mal weiter weg als der Mond. Sehen wird man Eros allerdings nur mit einem Fernglas oder im Teleskop, denn aus dieser Entfernung erscheint der 33-km-Brocken wie ein schwaches Sternchen der 8. Größenklasse. Das ist mehr als sechs mal zu schwach für das bloße Auge. Und selbst bei starker Vergrößerung bleibt Eros nur ein winziges, leuchtendes Pünktchen. Daher ja auch der Name “Asteroid” – “Sternähnlicher”.

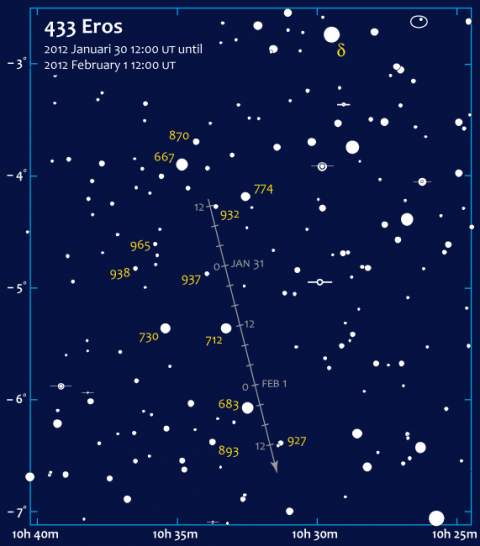

Diese Karte zeigt die Bewegung des Asteroiden am 31.1.-1.2. vor dem Hintergrund einiger Sterne. Der Asteroid bewegt sich durch die Sternbilder Sextant und Hydra. Weitere Aufsuchkarten sind hier zu finden. Die Bewegung erfolgt mit etwa 2,8 Bogensekunden pro Minute, d. h. nach wenigen Minuten wird man eine deutliche Bewegung feststellen können. Die genau Lage der Bahn variiert leicht je nach Beobachtungsort (siehe Text). (Bild: Steven van Roode)

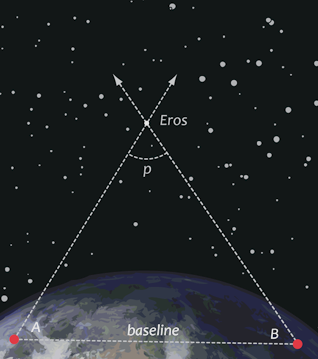

Dennoch ist es interessant, die Erdpassage von Eros zu verfolgen. Allerdings nur, wenn man sich anderen auf der ganzen Welt zusammentut. Denn jeder Beobachter sieht den Asteroiden unter einem etwas anderen Blickwinkel. Diese Unterschiede sind natürlich klein, weil die Distanzen zwischen den Kontinenten der Erde verschwindend sind gegenüber den Abständen im Sonnensystem oder gar darüber hinaus. Für die weit entfernten Sterne ist dieser so genannte Parallaxeneffekt nur messbar, wenn man die jährliche Bewegung der Erde um die Sonne zur Hilfe nimmt – und auch dann nur mit Spezialinstrumenten. 27 Millionen Kilometer ist aber astronomisch gesehen nicht sehr weit weg, und so sieht ein Astronom in Deutschland den Asteroiden Eros an einer etwas anderen Stelle am Himmel als beispielsweise ein Kollege in Indien oder Amerika, der zur gleichen Zeit durch sein Teleskop blickt. Dieser Unterschied beträgt zwar Bruchteile eines Winkelgrads (im Falle von Eros am 31. Januar maximal etwas mehr als 90 Bogensekunden), lässt sich aber messen, wenn man die Position des Asteroiden sorgfältig mit denen einiger Sterne in der gleichen Himmelsgegend vergleicht (die sich ja für alle Beobachter auf der Welt an den jeweils gleichen Himmelspositionen befinden).

Die Entstehung des Parallaxeneffekts: Je weiter Beobachter A und B voneinander sind, desto mehr unterscheiden sich die von ihnen beobachtete Position des Asteroiden am Himmel. Aus dem gemessenen Abstand der Bilder A und B (des Parallaxenwinkels p) und bekannter Basislinie lässt sich die Entfernung zu Eros leicht ausrechnen. (Bild: Steven van Roode)

Bei einer seiner Annäherungen, im Jahr 1931, haben noch Profiastronomen in aller Welt die Erosparallaxe vermessen, denn weil diese eben von der Entfernung des Asteroiden zur Erde abhängt (je näher, desto größer ist der Effekt), kann man mit diesem Trick die Distanz direkt ausmessen. Mit der bekannten Umlaufdauer des Asteroiden um die Sonne und der Hilfe des Dritten Keplerschen Gesetzes findet man dann auch gleich die Entfernung des Objekts zu Sonne – und die Sonnendistanzen aller anderen Planeten. Das Sonnensystem konnte so präzise vermessen werden. Erst in den 1960ern gelang das noch genauer mittels Radar-Laufzeitmessungen an der Venus.

Im Jahr 2012 werden es hingegen Amateurastronomen sein, die dieses historische Experiment wiederholen. Dazu muss man im Prinzip nur die Position des Asteroiden zu einem bestimmten Zeitpunkt vermessen und diesen Wert mit denen anderer Sterngucker vergleichen. Am einfachsten geht das, indem man den Asteroiden fotografiert und das Bild anhand der darauf sichtbaren Hintergrundsterne auswertet. Wie genau das geht, erklären Steven van Roode und Michael Richmond auf dem exzellenten Blog transitofvenus.nl.

Das sich dieser Blog hauptsächlich um den Venustransit dreht, fällt schnell auf. Aber es ist kein Zufall, dass er auch Heimatblog der Kampagne zur Beobachtung der Erosopposition ist: Auch der Venustransit, den wir am 6. Juni erleben können, diente einst der Bestimmung der Astronomischen Einheit und damit der Vermessung unserer kosmischen Umgebung. Leider klappte das im 18. und 19. Jahrhundert nicht so gut, obwohl auch die Venus eine deutliche Parallaxe vor der Sonnenscheibe zeigt. Das ist aber ein Thema für einen (oder mehrere) spätere Blogs…

Clear Skies!

Tolles Projekt

Ich will mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Eine schöne Anregung jedenfalls!

Eros

Hallo Jan,

dann nix wie ran, am 31.

8. Größenklasse ist ja ganz ordentlich – den dürfte man eigentlich nicht verfehlen.

Schöne Grüße,

Kurt

PS: Dies ist keine Spamattacke 😉