Warum der Klimawandel bei Hurrikanen so schwer nachzuweisen ist

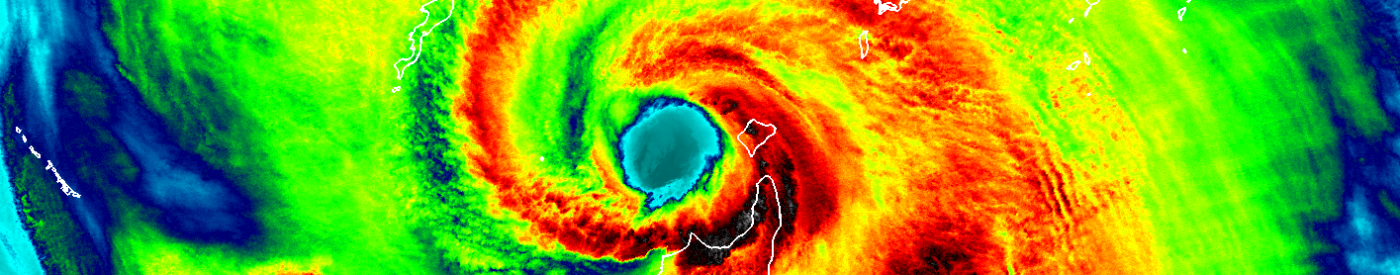

Ob der Klimwandel die Hurrikane Irma und Harvey verstärkt oder gar verursacht hat, ist nur ein kleiner Teilaspekt der eigentlichen Frage. Was macht denn nun langfristig, jenseits einzelner Ereignisse, der Klimawandel mit so zerstörerischen Wirbelstürmen? Darauf gibt es bisher noch keine wirklich gute Antwort. Aber weil das Thema jetzt ziemlich hoch kocht, hier schnell ein grober Überblick, was wir wissen und was nicht.[1]

Uns interessieren vor allem jene Stürme, die auf bewohntes Land treffen und dort immense Schäden anrichten. Wichtig ist deswegen nicht nur, ob der Klimawandel tropische Stürme häufiger oder stärker macht, sondern auch wo sie lang ziehen. Es gibt Phasen, in denen die Stürme näherungsweise parallel zum Äquator ziehen, zu anderen Zeiten drehen sie bevorzugt nach Norden ab, wie Irma und Jose. Nur ein Teil der atlantischen Wirbelstürme trifft überhaupt jemals auf Land. Der Anteil der Stürme wiederum, die als echte Hurrikane auf Land treffen, ist noch mal ein Stück geringer. Deswegen sind gerade bei den gefährlichsten Hurrikanen die Effekte des Klimawandels am schwersten nachzuweisen – statistische Aussagen über so seltene Ereignisse sind extrem schwierig.

Ob starke tropische Wirbelstürme die USA treffen, hängt zum Beispiel stark von zwei großräumigen, langfristigen atmosphärischen Zyklen ab. Der Nordatlantischen Oszillation (NAO) und der El-Niño-Southern-Oscillation (ENSO) im Pazifik. Die meisten Studien zum Thema befassen sich mit solchen Stürmen in den USA. Das ist zwar eine Verzerrung, ein Sturm, der weit vor Florida abdreht, kann trotzdem noch die Kleinen Antillen zerlegen. Er macht aber weniger Schlagzeilen und zieht vor allem weniger Forschung an. Deswegen hier die USA – da gibt es am meisten Daten zu.

Die El-Niño-Phase der ENSO bewirkt stärkere Scherwinde über der Entstehungsregion tropischer Zyklone im Südostatlantik, weil die atmosphärische Konvektion im Pazifik weiter nach Osten reicht. Die aufsteigende Warmluft über dem Ostpazifik bedingt Höhenwinde, die die Entstehung von Hurrikanes stören. Entsprechend sind El-Nino-Jahre tendenziell schwächere Hurrikanjahre. Um das Ganze nicht zu einfach zu machen, schwankt auch die Stärke des ENSO-Einflusses im Laufe der Zeit. Das haben Elsner et al. schon um die Jahrtausendwende beschrieben: In den ersten 50 Jahren der Daten war der Einfluss der pazifischen Oszillation stark und wurde dann geringer. In den Jahren vor 2001, als das Paper erschien, begann der Zusammenhang wieder deutlicher zu werden.[2]

Multidekadische Variation

Das hängt mit dem Zustand der Nordatlantischen Oszillation (NAO) zusammen, einem ähnlichen Zyklus auf der anderen Seite des Kontinents. Wenn der NAO-Index positiv ist, liegt ein Hoch über dem Atlantik weiter östlich, das sonst den Hurrikanen den Weg nach Norden versperrt. Dadurch drehen die Stürme früh ab und der Zustand der ENSO hat weniger Einfluss darauf, ob Hurrikane Nordamerika treffen.

Das heißt, ob durch den Klimawandel öfter Städte in den USA (und entsprechend auch in der Karibik etc.) von schweren Hurrikanen wie Irma oder Harvey betroffen sind, hängt auch vom Einfluss des Klimawandels auf langjährige ozeanisch-atmosphärische Zyklen ab. Und da ist die Forschung erst ganz am Anfang. Der Witz ist, dass sogar die Existenz dieser Zyklen noch debattiert wird. Alternativhypotese: Die Luftverschmutzung im 20. Jahrhundert hat den Ozean gekühlt – und tut es jetzt nicht mehr.

Der am besten verstandene Klima-Effekt kommt dagegen erst zum Tragen, wenn man einen Sturm hat, der sich einer Küste nähert: Wärmeres Wasser an der Meeresoberfläche unter einem bereits existierenden Sturmzentrum stärkt den Sturm. Das ist anderswo ja auch hinlänglich diskutiert. Und dass eine wärmere Atmosphäre auch das Meer erwärmt, liegt nicht nur nahe, da passen auch Theorie und Daten gut zusammen. Das Problem ist, dass das bei einzelnen Wirbelstürmen gut funktioniert, aber über die Jahre hinweg diverse andere Faktoren große Schwankungen bei Intensität und Häufigkeit gefährlicher atlantischer Hurrikane erzeugen.

Die Meerestemperatur-Anomalien sind räumlich und zeitlich variabel. El Niño zum Beispiel schiebt alle paar Jahre enorme Mengen warmes Wasser quer über den Pazifik, umgekehrt gibt es einen kalten “Blob” im Nordatlantik. Entsprechend steigen die Wassertemperaturen in der Hurrikanzone nicht kontinuierlich, es gibt wärmere und kältere Jahre und damit auch unterschiedliche Hurrikanaktivität. Kevin Trenberth wird hier zum Beispiel mit der Feststellung zitiert, dass 2005 und 2010 sowohl sehr warm als auch sehr aktiv waren.

Hitze und Hurrikane

Zusätzlich sind vermutlich nicht alle Hurrikane gleich, was den Einfluss der Meerestemperaturen angeht. Harvey, der als nicht viel mehr als ein kleiner Luftwirbel im Golf von Mexiko ankam, verdankte einen guten Teil seiner rapiden Entwicklung erst von kleiner Störung zum Tropensturm und dann noch einmal zu einem Hurrikan der Kategorie 4 den hohen Wassertemperaturen. Da kann man meiner Meinung nach davon ausgehen, dass der Klimawandel hier mit die Hauptrolle spielte. Bei Irma dagegen ist das Bild nicht so eindeutig: Der Sturm ist zwar in mancher Hinsicht ungewöhnlich, aber dass so seltene Extremereignisse wie eben Hurrikane der Kategorie 5 in bestimmter Hinsicht nicht ins Muster passen, damit muss man auch ohne Klimawandel rechnen. Irmas Zugbahn liegt für so nen Tropensturm jedenfalls voll im Mainstream der letzten 150 Jahre – ganz im Gegensatz zu Harvey.[3]

Ob und wie der Klimawandel die Häufigkeit von Hurrikanen beeinflusst, ist eher noch schwieriger einzuschätzen als der Effekt auf ihre Stärke. Während Wärme von der Meeresoberfläche der wichtigste Faktor für starke Wirbelstürme ist und auch eng mit dem Klimawandel verbunden ist, liegt die Sache bei der Sturmfrequenz anders: Hier beeinflussen zuerst einmal langfristige Zyklen, wie viele Stürme es im Schnitt pro Jahr gibt. Das heißt, in Zeiträumen wie dem zwischen 1970 und 1990 entstehen eher wenige Stürme im Atlantik, und es gibt Perioden wie die von 1992 bis heute mit mehr Hurrikanen.

Allerdings schwanken die Sturmzahlen von Saison zu Saison ebenfalls stark, so dass allgemeine Aussagen über ein spezifisches Jahr anhand dieser Zyklen kaum möglich sind. Gerade die Wirbelstürme die uns interessieren – die besonders starken, die auf Land treffen – sind so selten, dass eigentlich jeder Trend im Rauschen verschwindet. Ich glaube nicht, dass man die Frage nach dem Einfluss des Klimawandels auf die Häufigkeit atlantischer Wirbelstürme, speziell gefährlichen wie Harvey oder Irma, in absehbarer Zeit beantworten wird.

Dann kommt dazu, dass die Gleichung mehr Stürme – mehr Zerstörungen nicht so einfach hinhaut. Dass es in bestimmten Zeiträumen mehr Hurrikane gibt, heißt noch lange nicht, dass gleichzeitig auch mehr gefährliche Hurrikane auf Land treffen. In den USA ist sogar das Gegenteil der Fall: in den Hurrikan-technisch eher inaktiven Jahren von 1970 bis etwa 1990 war die Wahrscheinlichkeit, dass Stürme binnen kurzer Zeit deutlich stärker werden, deutlich höher als in den aktiven Jahren davor und danach. Diese Intensivierung haben wir bei Harvey gesehen und wahrscheinlich wird Irma vor Florida ebenfalls noch mal zulegen; solches Verhalten macht Stürme gefährlicher.

Der Schutzschild der USA

In aktiven Jahren passiert das deutlich seltener. Die Bedingungen für Hurrikane vor der nordamerikanischen Küste verhalten sich entgegengesetzt zu jenen in ihrem Entstehungsgebiet: In aktiven Jahren ist das Meer im tropischen Atlantik wärmer und die Windscherung ist gering. Vor den USA dagegen ist dann die Windscherung hoch, während die Temperaturen nicht so hoch sind. Dieser Effekt könnte auch für die in den letzten Jahren häufiger diagnostizierte “Hurrikan-Dürre” in den USA verantwortlich sein – derzeit sind wir in einer recht aktiven Phase.

Der NOAA-Forscher Jim Kossin bezeichnet das in einem neueren Paper als “Hurrikan-Schutzschild der USA”, und dieser Zusammenhang ist wiederum einer, bei dem man zukünftige Effekte des Klimawandels auf Wirbelstürme anhand echter Daten plausibel einschätzen kann. Demnach nämlich wird der Schutzschild schwächer. Durch das wärmere Klima erwärmt sich auch der Ozean vor der Küste, und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hurrikan dort Energie tankt.

Der zweite schwächende Faktor, die Windscherung in der Höhe, zeigt derzeit dagegen keine Zu- oder Abnahme. Auf seiner Webseite zeigt der NOAA-Forscher Jim Kossin außerdem einen weiteren interessanten Trend, der mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich am Klima hängt. Demnach wandert die Zone der höchsten Hurrikan-Intensitäten immer weiter weg vom Äquator in höhere Breiten. Das betrifft vor allem die höheren Breiten der US-Ostküste.

Aber derartige Einblicke in die Beziehung zwischen Klima und tropischen Zyklonen sind eben nur Teile vom Big Picture. Den seltenen Ereignissen, über die wir Aussagen machen wollen, stehen Einflüsse gegenüber, deren Effekt den vermuteten Trend teilweise drastisch übersteigen. Wahrscheinlich verursacht sogar die Sonnenaktivität Schwankungen bei Hurrikanen. Demnach reduziert höhere Sonnenaktivität im Maximum des Sonnenfleckenzyklus die Windgeschwindigkeit der Wirbelstürme im Golf von Mexiko demnach um im Durchschnitt 15 Stundenkilometer, die der stärksten sogar um 35 Stundenkilometer. Im südöstlichen Atlantik dagegen verhält es sich umgekehrt: Das Maximum macht die Stürme in ihrer Entstehungsregion etwas stärker.

Warum der Zusammenhang zwischen atlantischen Wirbelstürmen und Klimawandel so kompliziert ist, weiß ich nicht. Vermutlich machen der schmale Ozean und die großen Landmassen im Norden und Süden die Situation komplizierter. Auf der anderen Seite der Erdkugel ist es anscheinend deutlich einfacher: Taifune in Asien werden durch den Klimawandel wohl seltener, aber auch stärker.

.

.

.

[1] Mit einer Ausnahme der Auswirkungen auf die konkrete Schadenshöhe. Deswegen hier auch nichts zum Meerespiegelanstieg, der Frage der Regenmengen, Zuggeschwindigkeit… und natürlich Stadtplanung.

[2] Ich hab ihn gefragt: Die Schlussfolgerungen sind noch gültig, es gibt aber keine weitere Analyse bis heute.

[3] Das kann man allerdings auch anders sehen. Irma ist bereits weit draußen auf dem Atlantik zu einem Kategorie-5-Hurrikan geworden, in einer Region, in der das normalerweise nicht passiert. Das ist schon recht ungewöhnlich. Normalerweise wird nur das Innere der Karibik großflächig warm genug, um solche Sturmstärken zu ermöglichen.

Nicht zu vergessen Siedlungsdichte, -gebiete und -werte. Wo nichts für uns Wichtiges zu zerstören ist, schauen wir gar nicht hin.* Da wir heute deutlich mehr Menschen auf der Welt haben, diese in reichen Ländern mehr Werte haben und sich gerne immer dichter an der Küste ansiedeln, ist die Zerstörung auch grösser. Und die Berichterstattung umfangreicher.

*Sieht man auch sehr gut daran, dass wir uns eben auf die Auswirkungen der Stürme auf Texas oder Florida oder New York konzentrieren, nicht auf Kuba, Mesoamerika oder den indischen Subkontinent.