Stoffe, aus denen die Zukunft gemacht wird

Dieser Beitrag entstammt dem Magazin “Polymere – Alleskönner der Moderne” der Gesellschaft Deutscher Chemiker und wurde publiziert von Spektrum CP.

Kunststoffe haben oft einen schlechten Ruf. Zu Unrecht. Auf ihnen basieren viele digitale und nachhaltige Technologien.

Wenn Plastik es in die Medien schafft, dann vor allem mit negativen Schlagzeilen. Doch trotz aller Probleme in Sachen Recycling und Umweltbelastung: Ohne Kunststoffe wäre unser heutiges, modernes Leben kaum denkbar. Und auch die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – die klimafreundliche Verkehrs- und Energiewende sowie die Digitalisierung – sind ohne polymere Werkstoffe wohl nicht zu bewältigen. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Es existiert eine beachtliche Bandbreite an Polymeren, die die verschiedensten nützlichen Eigenschaften mitbringen. Manche leiten geladene Teilchen (Ionen und Elektronen), andere lassen sich verbiegen oder härten zu einem porösen Schaum aus.

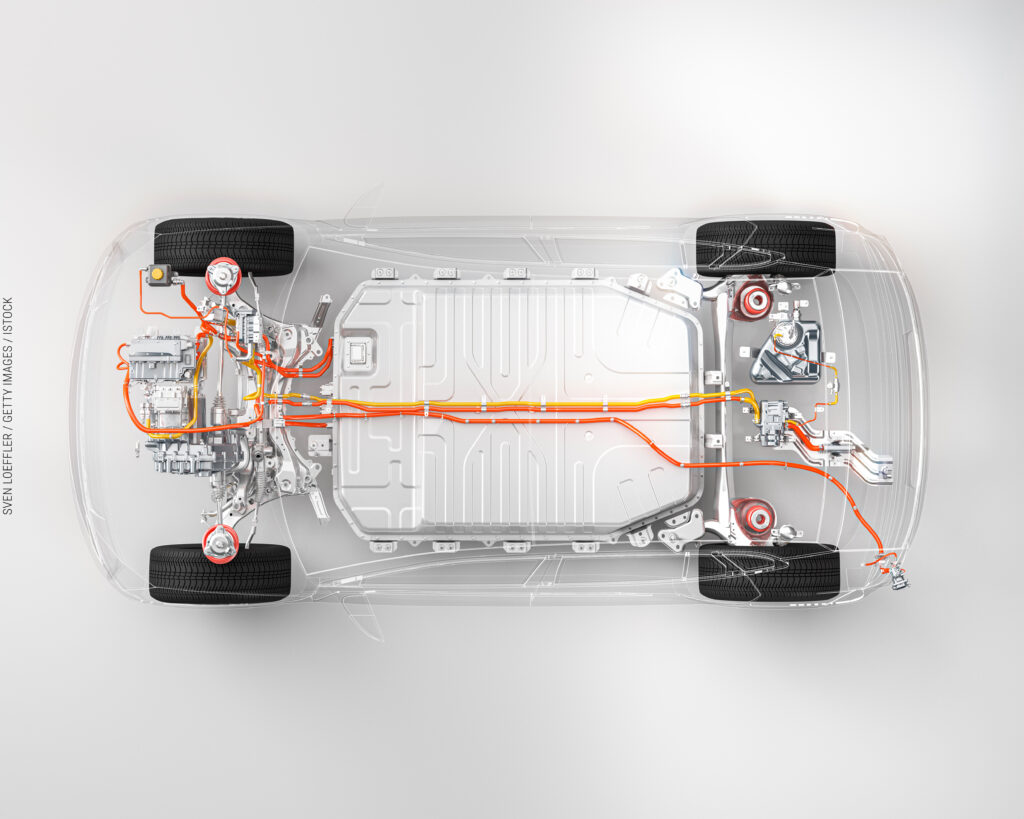

Ein immer wichtigeres Anwendungsgebiet synthetischer Polymere sind Akkumulatoren, kurz Akkus. Sie stecken in Elektrofahrzeugen, Smartphones und Laptops. Entlädt man einen Akku, setzt die Anode (Minuspol) in einer chemischen Reaktion Elektronen und Ionen frei, die über einen äußeren Stromkreis beziehungsweise über einen Elektrolyten zur Kathode (Pluspol) wandern und dort reagieren. Chemisch gespeicherte Energie wird so in Strom umgewandelt. Beim Aufladen kehrt sich dieser Prozess um. Zahlreiche Bestandteile von Akkus bestehen schon heute aus Polymeren. Viele Hersteller verwenden zum Beispiel mikroporöse Polymerfolien als Trennmaterial zwischen den Elektroden, um Kurzschlüsse zu verhindern. Außerdem ummantelt man Batterien und Akkus gerne mit Kunststoffen, weil diese gegenüber Druckänderungen toleranter sind als Metallhülsen.

Auch als Elektrolyte und sogar als Elektrodenmaterial finden Polymere Verwendung. Sie machen Akkus flexibler und umweltfreundlicher. Ersetzt man etwa die flüssigen Elektrolyte in herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus mit gelartigen Polymeren, lassen sich sehr flache Akkus oder solche mit ungewöhnlichen geometrischen Formen produzieren. Lithium-Polymer-Akkus findet man deshalb besonders häufig in tragbaren Elektronikgeräten wie Powerbanks, E-Zigaretten und drahtlosen Controllern für Spielkonsolen. Autohersteller bringen inzwischen ebenfalls Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Lithium-Polymer- Akkus auf die Straße. Die Akkus der Leihwagenflotten der Firma Bolloré, die derzeit in verschiedenen Städten in den USA, Großbritannien, Frankreich sowie in Singapur unterwegs sind, enthalten etwa einen Elektrolyten aus Polyethylenglykol.

Kunststoff statt Metall

Neben alternativen Elektrolyten ist auch ein Ersatz des Kathodenmaterials in Lithium-Ionen-Akkus erstrebenswert. Denn dieses enthält meist Kobalt und Nickel – zwei begrenzte Ressourcen, deren Abbau aus Umwelt- und Menschenrechtsperspektive mitunter problematisch ist. Hinzu kommt, dass sich die Metalle aus entsorgten Akkus nur schwer zurückgewinnen lassen. In den vergangenen Jahren sind deshalb Elektroden auf der Basis von Polymeren verstärkt in den Fokus der Batterieforschung gerückt. Bestimmte Polymere – darunter Polysulfide, Polyimine, Polyazo-Moleküle und polymere Radikale – können Anionen oder Kationen einlagern und so elektrische Ladung speichern. Diese reichen jedoch bislang nicht an die Energiedichten von anorganischen Kathodenmaterialien heran. Darüber hinaus ist die Herstellung der Polymere sehr teuer, weshalb noch keine Akkus mit Polymerelektroden auf dem Markt sind.

Manche Forscher träumen davon, dass man zukünftig in der Lage sein wird, Akkus herzustellen, die vollständig aus Polymeren bestehen – von der Hülle über den Elektrolyten bis hin zu den Elektroden. Solche Akkus könnten umweltschonender entsorgt werden als die heute verbauten. Bei einer thermischen Verwertung in Müllverbrennungsanlagen würden keine oder zumindest weniger toxische Gase entstehen. Und auch ein Recycling wäre denkbar.

Für die Verkehrswende spielt nicht nur die Entwicklung leistungsstarker Akkus eine Rolle. Brennstoffzellen bieten eine weitere umweltfreundliche Alternative zu klassischen Verbrennungsmotoren. Sie wandeln gespeicherte chemische Energie in elektrische um, ohne dabei Treibhausgase zu produzieren. Wie Batterien bestehen sie aus einer galvanischen Zelle. Die meisten Automobilhersteller, darunter Marktführer Hyundai und Toyota, verwenden eine Polymer-Elektrolyt- Brennstoffzelle, kurz PEMFC, also einen Brennstoffzellentyp mit einem Polymer als Elektrolyten. An der Anode einer PEMFC spaltet ein Katalysator den Brennstoff Wasserstoffgas (H2) in Protonen (H+) und Elektronen (e–). Die Protonen wandern durch den Polymerelektrolyten zur Kathode, wo sie mit Luftsauerstoff (O2) zu Wasser (H2O) reagieren, das einfach über den Auspuff ausgestoßen wird. Als Elektrolyt dient meistens so genanntes Nafion™ – eine Modifikation des Teflons® –, das Protonen und Kationen, jedoch keine Anionen passieren lässt.

Weil Wasserstoffgas bei Luftkontakt explosiv und damit aufwändig zu lagern und zu transportieren ist, entwickeln Forscher auch PEMFCs mit Methanol als Brennstoff. Allerdings sind diese nur für Betriebstemperaturen von bis zu 100 Grad Celsius geeignet, dazu anfällig für Verunreinigungen des Brennstoffs und bislang recht teuer. Hier besteht also noch Optimierungsbedarf.

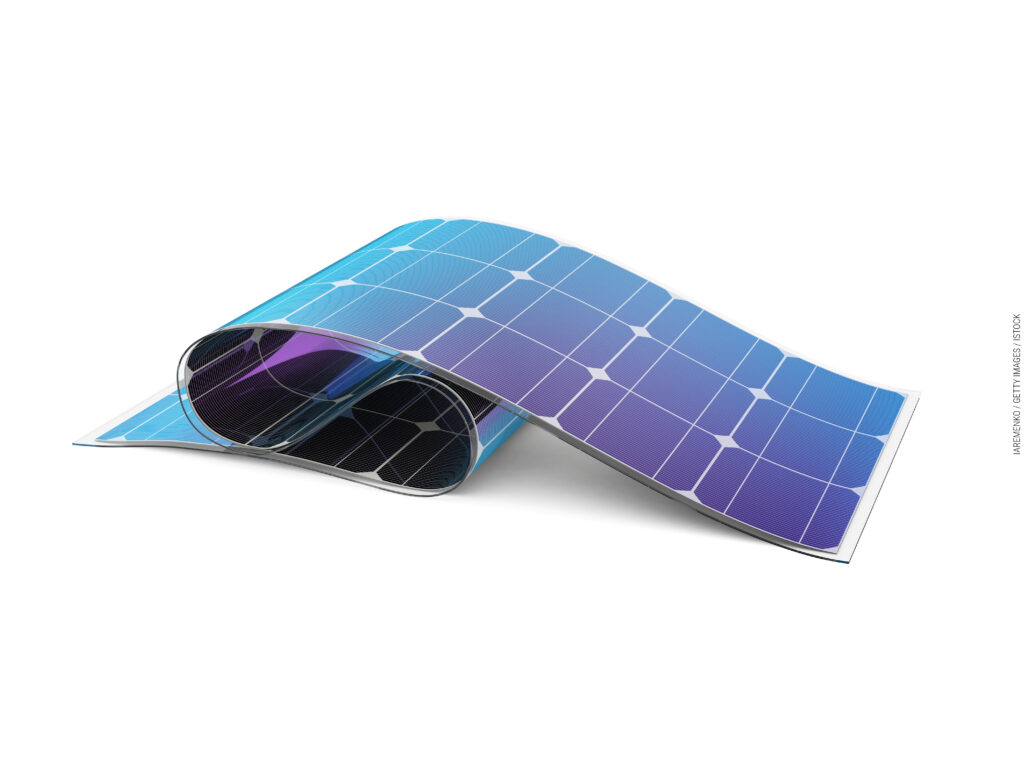

Eine andere Möglichkeit, Energie nachhaltig zu gewinnen, bieten Solarzellen: halbleitende Materialien, die Photonen des Sonnenlichts absorbieren. Dadurch werden Elektronen frei, die durch die Zelle zu einer Elektrode wandern – Strom fließt. Der Markt wird derzeit von Solarzellen aus Silizium dominiert, weil sie witterungsbeständig sind und akzeptable Wirkungsgrade erreichen. Der Wirkungsgrad beschreibt, wie effizient die Zelle einfallende Sonnenenergie in Strom umwandelt. Allerdings eignen sich Fotovoltaikanlagen auf Siliziumbasis auf Grund des hohen Gewichts und mangelnder Flexibilität nicht für alle Gebäudeoberflächen oder für mobile Elektronikgeräte. Ihre Herstellung ist zudem energieintensiv und entsprechend teuer.

Organische Solarzellen aus halbleitenden Polymeren könnten diese Probleme womöglich lösen. Weil organische Solarzellen dünner und transparenter sind als jene aus Silizium, hofft man, sie eines Tages auf Häuserfassaden, Fenstern oder auf Smartphones und Smartwatches anbringen zu können.

Als Strom erzeugende Schicht dient in organischen Solarzellen an Stelle von Silizium ein Polymer, welches Elektronen abgibt, und ein nichtpolymeres organisches Molekül, das diese aufnimmt. In den Strukturen beider Materialien wechseln sich Doppel- und Einfachbindungen ab, was dazu führt, dass die Elektronen keinen festen Aufenthaltsort haben, sondern sich über die Moleküle verteilen. Das verleiht diesen halbleitende Eigenschaften. Lange konnten organische Solarzellen nicht mit siliziumbasierten konkurrieren. Durch geschicktes Kombinieren von Polymeren und Nichtpolymeren ist es Forschern jedoch gelungen, die Wirkungsgrade stetig zu erhöhen, auf inzwischen über 17 Prozent. Sie erreichen damit fast die Effizienz von Silizium- Solarzellen. Bis zur Massentauglichkeit organischer Solarzellen müssen allerdings noch einfachere, sprich kostengünstigere Wege gefunden werden, die organischen Komponenten zu synthetisieren.

Andere Polymere im Bereich der organischen Elektronik helfen derweil schon seit mehr als einem Jahrzehnt, Energie zu sparen. Der Einsatz leitfähiger organischer Moleküle ist immer dann interessant, wenn Dinge leicht und mechanisch flexibel sein sollen. Halbleitende Polymere lassen sich in relativ einfachen Verfahren und bei niedrigen Temperaturen großflächig auf dünne Folien aufdrucken. Das ermöglicht eine rentable und Energie sparende Massenfertigung, etwa von Chipkarten. Ein anderes Beispiel sind organische Leuchtdioden (OLEDs), die Strom in Licht umwandeln – also genau auf den umgekehrten Prozess einer Solarzelle setzen. Displays und Fernseher mit OLED-Technologie verbrauchen weniger Energie als die weit verbreiteten Flüssigkristall- Bildschirme (LCDs) – und bieten zugleich einen höheren Kontrast sowie eine bessere Farbdarstellung. OLEDs erlauben es zudem, sehr dünne Bildschirme zu bauen. Als organische Farbstoffe kommen meist Derivate des Poly(p-phenylen-vinylen) (PPV) zum Einsatz.

Polymere helfen, CO2 und Energie zu sparen

Auf Polymeren basiert auch so genanntes elektronisches Papier in Lesegeräten für E-Books. Hinter E-Papier steckt eine Technik, die ein zähflüssiges Polymer mit geladenen weißen Mikropartikeln enthält. Für jedes Pixel sind über und unter der Polymerschicht kleine Elektroden angebracht. Legt man ein elektrisches Feld an, schwimmen die Mikropartikel zur Elektrode mit der entgegengesetzten Ladung. Dadurch erscheint das Pixel entweder schwarz oder weiß. Seit einigen Jahren wird E-Papier auch für Smartwatches, Preisschilder in Supermärkten und Anzeigetafeln verwendet.

Vor allem die Kombination aus elektrischer Leitfähigkeit und mechanischer Flexibilität macht Polymere für zahlreiche Zukunftstechnologien interessant. Bisweilen nutzt man jedoch auch nur die mechanische Vielseitigkeit von Polymeren. Von Bedeutung ist etwa das Massenprodukt Polyurethan, das aus Diisocyanaten und Diolen hergestellt wird. Indem man das Diol variiert, kann man aus Polyurethan alles von Duroplasten über Thermoplasten bis hin zu Elastomeren herstellen; außerdem Weich- und Hartschäume.

Polyurethan-Schaumstoffe und andere Kunststoffe wie Polymethylmethacrylat oder Polycarbonat ersetzen seit Jahrzehnten viele Metall- und Glaskomponenten in Autos und Flugzeugen. Die leichten Kunststoffe verringern den Kraftstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß. Polyurethan-Hartschäume sind auch als Dämmstoff für Gebäude nicht mehr wegzudenken. Zwischen Putz und Mauerwerk verhindern sie, dass Wärme im Winter über die Außenwand an die Umgebung abgegeben wird und dass Hitze im Sommer von außen in die Wohnung dringt. Füllt man ein Dämmgas wie Pentan in die poröse Struktur des Schaumstoffs, kann dieser mehr als das 70-Fache der Energie einsparen, die für dessen Herstellung, Einbau und Entsorgung anfällt. In Passivhäusern erreichen Polyurethan-Schaumstoffe zusammen mit anderen Materialien eine so gute Dämmung, dass die Gebäude ohne Heizung und Klimaanlage auskommen.

Neben Dämmstoffen und Autoteilen sind Matratzen eines der häufigsten Einsatzgebiete von Polyurethan. Für die Herstellung des dafür benötigten Polyurethan-Weichschaums nutzt man Polyether-Polyole, die – wie viele Polymere – auf fossilen Rohstoffen basieren. Forschern ist es gelungen, einen Teil des Ausgangsmaterials durch CO2 zu ersetzen, das bei der industriellen Ammoniaksynthese als Abfallprodukt anfällt. Über diese so genannte CO2-Fixierung werden in einer Anlage in Dormagen nun Polyether- Karbonat-Polyole mit einem CO2-Anteil von bis zu 20 Prozent hergestellt. Die daraus gefertigte klimafreundliche Schaumstoffmatratze gibt es bereits zu kaufen.

Ein viel versprechendes Anwendungsfeld, das sich erst in jüngster Zeit die Eigenschaften von Polymeren zu Nutze macht, ist die Datenspeicherung. So wie natürlich vorkommende Makromoleküle Informationen speichern – unsere DNA etwa Baupläne für Proteine –, lassen sich auch synthetische Polymere codieren. Zum Speichern eines Binärcodes in einem Molekülstrang müssen zwei verschiedene Monomere als 0-Bit und 1-Bit definiert werden, um daraus ein Polymer mit dem gewünschten Code zu synthetisieren. Mit Hilfe der Massenspektrometrie kann man die so codierten Informationen wieder auslesen.

Molekularer Geheimcode

Wissenschaftler haben es bereits geschafft, 128 Bit an Daten in Polymeren zu verschlüsseln. Obwohl die Forschung hier noch in den Kinderschuhen steckt, ist es denkbar, dass diese Art der Datenspeicherung in Zukunft tatsächlich eingesetzt wird. Zum Beispiel, um Produktpiraterie bei teuren Medizinprodukten aufzudecken. Ein molekularer Barcode könnte etwa anzeigen, ob es sich bei einem Implantat um ein Originalteil handelt oder um ein billiges Imitat. Ein anderes mögliches Anwendungsfeld ist die Kryptografie: Zum Auslesen codierter Informationen könnte man molekulare Schlüssel verwenden, die auf analogem Weg zum Empfänger transportiert werden.

Diese Beispiele illustrieren: Dank ihrer besonderen strukturellen, mechanischen und physikochemischen Eigenschaften sind Polymere für viele Zukunftstechnologien unverzichtbar. Schon heute sind sie aus zahlreichen Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Ob in Brennstoffzellen, OLEDs oder Passivhäusern – Polymere helfen, den Verbrauch fossiler Rohstoffe zu senken, den Ausstoß von gesundheits- und klimaschädlichen Abgasen zu verringern sowie Energie zu sparen. Andere Technologien, die zum Klimaschutz beitragen, werden mit Hilfe von Kunststoffen immer leistungsfähiger. Dazu zählen Solarzellen, die sich als polymere Variante für die unterschiedlichsten Oberflächen eignen, und Polymer-Akkus, die nur aufwändig zu recycelnde und schwermetallbelastete Akkus ersetzen könnten. Auch die Herstellung von Polymeren verbraucht oft weniger Energie als die von anorganischen Materialien und könnte in Zukunft vermehrt auf die Fixierung von CO2 aus Industrieprozessen setzen.

Das 21. Jahrhundert wird als das “Polymerjahrhundert” in die Geschichte eingehen. Das Unwort Kunststoff will ich mal vermeiden.

Eigentlich schade, dass man bei der Produktion von Polymeren nicht gleich deren Entsorgung mit einbezieht. Kunststoffe werden wie Müll behandelt, wenn sie durch neuere ersetzt werden.

Gefordert ist eine strikte Trennung nach Sorten. Z.B. könnte man PVC, das nicht mehr gebraucht wird als Wertstoff ansehen. PVC lässt sich thermisch verformen und hat eine Haltbarkeit von 400 Jahren, wenn es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Ein ungelöstes Problem sind die Schuhsohlen, die dem Abrieb unterliegen. So gelangen Uretane und Nylon in Nanopartikeln in die Umwelt. Diesem Problem müssen sich die Chemie und die Politik stellen.

Polymerbeton, Polymerakkus, Solarzellen auf Polymerbasis, Displays auf Polymerbasis, etc., etc.

Das führt zur Frage: was lässt sich nicht aus Polymeren fertigen? Nun: Feuerfeste Materialien vermutete ich. Doch dann las ich über eine feuerfeste Polymer-Keramik-Verbindung, welche bei hohen Temperaturen „keramisiert“. Brandschutz mit Kunststoff wird so möglich.

Vielleicht ist es so gesehen die Materialklasse Polymere irreführend, denn Polymere können sich so stark voneinander unterscheiden, dass sie ziemlich unterschiedliche Materialklassen umfassen.

Das bedeutet dann auch, dass der Umgang und die Entsorgung oder das Recycling sich von Polymer zu Polymer stark unterscheiden kann.