Eltern und Babys: Aus den Augen, (nicht) aus dem Sinn?

Viele Eltern kennen die Situation: Sie verschwinden kurz aus dem Blickfeld ihres Säuglings und schon beginnt er zu weinen. Eltern erklären sich dieses Weinen häufig damit, dass die Kleinen noch nicht verstehen können, dass Mama oder Papa nicht wirklich “weg sind”. Denn für kleine Kinder gilt: Aus den Augen aus dem Sinn. Aber stimmt das wirklich? Antworten gibt die Forschung zur sogenannten Objektpermanenz.

Von Anna-Lena Tebbe und Ruth Faßbender

Wenn wir etwas nicht mehr sehen, kann es trotzdem noch da sein. Diese Erkenntnis mag uns zunächst einmal selbstverständlich vorkommen, ist aber eine wichtige und relativ komplexe Fähigkeit, die in der Fachliteratur „Objektpermanenz“ genannt wird (Piaget, 1954). Das Erreichen der Objektpermanenz wird als Meilenstein in der kindlichen Entwicklung gewertet und kann schon zwischen sechs und acht Monaten beobachtet werden (Baillargeon, 1986). Um zu testen, ob Säuglinge diese Fähigkeit bereits entwickelt haben, zeigen Wissenschaftler*innen ihnen zum Beispiel ein spannendes Spielzeug, das sie anschließend mit einem Tuch verdecken. Sucht ein Säugling nicht nach dem Spielzeug, wird dies als Hinweis dafür gewertet, dass er die Fähigkeit noch nicht entwickelt hat. Er geht also davon aus, dass der Gegenstand nicht mehr da ist, sobald er ihn nicht mehr sieht.

Aber wie kann man sich sicher sein, dass das Kind das Spielzeug vergessen hat und denkt, es sei nicht mehr da? Verhaltensbeobachtungen sind selten eindeutig: Vielleicht fällt es einem kleinen Kind einfach noch zu schwer seine Hände zu koordinieren und gleichzeitig den Gegenstand nicht zu vergessen, oder es hat einfach das Interesse verloren. Vor allem bei Kleinkindern stehen Forscher*innen vor der Herausforderung, die Kinder nicht direkt befragen zu können. Mögliche Alternativen sind neurokognitive Methoden, wie beispielsweise eine Messung der Hirnströme mittels Elektroenzephalografie (EEG).

Die Rhythmen des kindlichen Gehirns

Mittels neurowissenschaftlicher Methoden wie dem EEG können wir insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern beobachten, was Kinder noch lange nicht in Worte fassen können. Bei jedem Vorgang – ob Beobachten, Lernen oder Schlafen – entstehen durch die Signalübertragung der Nervenzellen untereinander winzige Spannungsschwankungen im Gehirn. Mit einem EEG lassen sich diese Spannungsschwankungen von der Kopfhaut ableiten und aufzeichnen. Dafür tragen die Kinder eine spezielle elastische Kappe mit integrierten Sensoren, ähnlich einer Badekappe.

Besonders interessant sind dabei die verschiedenen „Rhythmen des Gehirns“, also die unterschiedlich schnellen rhythmischen Spannungsschwankungen. Aus Messungen an Erwachsenen weiß man, dass sie mit verschiedenen kognitiven Prozessen, wie beispielsweise Aufmerksamkeit, Reizverarbeitung oder Gedächtnis- und Lernvorgängen in Zusammenhang stehen. Dabei konzentriert sich die Forschung in der Regel auf fünf klassische Rhythmen: Delta-, Theta-, Alpha-, Beta- und Gamma-Wellen, die jeweils mit unterschiedlicher Frequenz schwingen. Die Theta-Wellen spielen etwa eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, neue Informationen zu speichern. Die Gamma-Wellen lassen sich vor allem bei hoher Konzentration oder beim Meditieren beobachten. Die beobachteten Rhythmen im kindlichen EEG sind etwas niedrigfrequenter als im Erwachsenen-EEG. Das Kinderhirn “schwingt” also langsamer, sodass z.B. eine typische Theta-Welle etwa vier Wiederholungen pro Sekunde aufweist.

Lernen im vier Hertz-Takt?

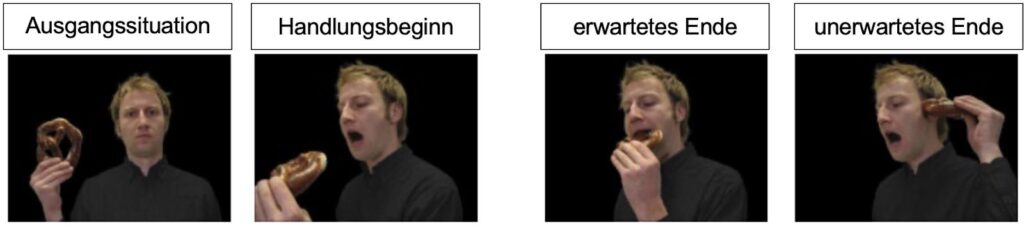

Das EEG kann der Forschung also dabei helfen, die Hirnwellen bestimmten kognitiven Prozessen zuzuordnen und zu beobachten, was bei verschiedenen Aktivitäten bei den Kleinen vor sich geht. Besonders eindrücklich zeigte sich das in einer Studie von Köster, Langeloh und Höhl. Sie präsentierten neun Monate alten Kleinkindern Bildergeschichten mit entweder erwartetem oder unerwartetem Ende.

In einer Version zeigten sie einen Mann mit einer Brezel in der Hand, von der er scheinbar in den nächsten Bildern abbeißen will (Abb. 1). Schließlich beißt er, wie zu erwarten, in die Brezel – oder er hält sie sich plötzlich ans Ohr! Die Autor*innen beobachteten, dass sich bei den Babys vor allem dann die für neue Informationen zuständigen Theta-Wellen änderten, wenn sie den unerwarteten Ausgang der Geschichte sahen. Sie scheinen schon Säuglinge dabei zu unterstützen, unerwartete Ereignisse zu verarbeiten und in bereits bestehendes Wissen einzubinden.

Die Frage nach der Objektpermanenz

Aber zurück zur Anfangsfrage: Denken Säuglinge, die noch nicht nach dem versteckten Spielzeug unter der Decke suchen, wirklich es sei nicht mehr da? Um das herauszufinden, zeigten Dora Kampis und ihre Kolleg*innen Kleinkindern im Alter von acht Monaten eine Box, die sich um ihre eigene Achse drehte. Zwei Seiten der Box fehlten und gaben den Blick auf ein Objekt im Inneren frei. Sobald sich die Box weiterdrehte und das Objekt nicht mehr im Sichtfeld der Kleinkinder lag, müssten sie, wenn sie Objektpermanenz aufzeigen würden, das Objekt weiter repräsentieren, also im Sinn behalten.

Und tatsächlich: In der Studie zeigten sich erhöhte Gamma-Wellen, die mit Objektpermanenz in Zusammenhang gebracht werden. Bislang war man davon ausgegangen, dass Kinder in diesem Alter erst damit anfangen, Objektpermanenz zu entwickeln, sie also noch nicht verlässlich nach dem Spielzeug unter einer Decke suchen würden. Der Blick auf ihre Hirnwellen zeigt uns jedoch, dass sie bereits das Weiterbestehen des Spielzeuges verarbeiten können.

Darüber hinaus fanden die Forscher*innen, dass auch die Perspektive der anderen Person die Hirnwellen des Säuglings beeinflusst. Zu diesem Zweck wurde rechts unmittelbar neben der sich drehenden Box eine Person platziert, die gegenüber dem Kind saß und den Kopf seitlich der Box zuwandte (Abb. 2). Aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven lag das Objekt zu gewissen Zeitpunkten im Sichtfeld beider, zu anderen Zeitpunkten war die Box nur von den Kleinkindern einsehbar (Abb. 2, viertes Bild). In diesem Fall war eine Objektrepräsentation seitens der Kinder nicht erforderlich, da sie das Objekt noch sehen konnten. Aber auch hier ließ sich in der EEG-Aufzeichnung eine erhöhte Gamma-Aktivität feststellen, die von den Autor*innen mit der visuellen Perspektivübernahme einer anderen Person in Verbindung gebracht wird.

Fazit: Neurowissenschaftliche Methoden ermöglichen uns neue Einblicke in die Welt von Säuglingen

Warum weint nun der Säugling, sobald die Eltern aus dem Sichtfeld verschwinden? Das Weinen der Kleinkinder ist vermutlich eher eine evolutionär verwurzelte emotionale Reaktion, die den Säuglingen die überlebensnotwendige menschliche Zuwendung sicherstellen soll. Es muss nicht unbedingt daran liegen, dass er denkt, Mama und Papa seien für immer verschwunden. Bereits mit acht Monaten weisen die kindlichen Hirnströme darauf hin, dass ein verstecktes Spielzeug weiterverarbeitet wird, also in einem Alter, in dem Objektpermanenz erst seinen Anfang nimmt. Diese erstaunlichen Einblicke in das kindliche Gehirn konnten nur mit Hilfe von neurokognitiven Methoden erlangt werden. Sie ermöglichen uns Antworten auf Fragen, die wir den Kleinen so gerne stellen würden: was denkst du? Was verstehst du? Wie siehst du die Welt?

Quellen

Baillargeon, R. (1986). Representing the existence and the location of hidden objects: Object permanence in 6- and 8-month-old infants. Cognition, 23(1), 21-41. doi 10.1016/0010-0277(86)90052-1.

Kampis, D., Paris, E., Csibra, G., & Kovács, A., M. (2015). Neural signatures for sustaining object representations attributed to others in preverbal human infants. Proc. R. Soc. B. 282, 2051683. doi: 10.1098/rspb.2015.1683

Köster, M., Langeloh, M., & Höhl, S. (2019). Visually Entrained Theta Oscillations Increase for Unexpected Events in the Infant Brain. Psychological Science, 30(11), 1656-1663. doi: 10.1177/0956797619876260

Piaget, J. (1954). The construction of reality in the child. Basic Books; New York.

… Nur weil wir etwas nicht sehen (für unwahrscheinlich halten), heißt das noch lange nicht, dass es das auch nicht gibt … 😉