Der Himmel voller (kleiner) Planeten

BLOG: Strange New Worlds

In meinem letzten Beitrag, in Kommentaren dazu und auch in anderen SciLogs Beiträgen, kam auf die eine oder andere Weise bereits zur Sprache, dass wir mittlerweile mehrere Tausend Exoplaneten und Exoplaneten Kandidaten kennen. Die meisten davon wurden mit Hilfe des Kepler Weltraumteleskops entdeckt (link), dessen ursprüngliches Missionsziel es war, die Anzahl von Sternen mit Planeten in der bewohnbaren Zone zu bestimmen. Das Thema “bewohnbare Zone” werde ich erneut in einem zukuenftigen Beitrag aufgreifen, doch heute moechte ich kurz noch einmal auf die Gesamtpopulation von Exoplaneten eingehen.

Welche Art, bzw. welche Groesse, von Planeten gibt es denn am Häufigsten? Und wie viele Sterne haben denn ueberhaupt Planeten?

Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, dass jede Beobachtungstechnik, die die Entdeckung von Exoplaneten zum Ziel hat, einen ‘Bias’ hat. Soll hiessen, gewisse Arten von Planeten sind einfacher zu finden als andere. Fuer die Radialgeschwindigkeitsmethode und auch fuer die Transitmethode (mit der Kepler arbeitet) ist es einfachsten schwere bzw. grosse Planeten zu finden, die eine kurze Umlaufperiode haben. Wenn man nun aber daran interessiert ist, welche Art von Planeten am Häufigsten vorkommen, dann muss man diesen Bias quantifizieren und dafuer korrigieren. Mit anderen Worten: Wenn ich weiss, wie viel schwerer es ist einen kleinen Planeten mit einer langen Umlaufperiode in meinen Daten zu finden, kann ich abschaetzen, wie viele Planeten dieser Art es geben muss, basierend auf der Anzahl, die ich in den Tat detektiert habe. Und genau diese Art von Analysen werden gemacht fuer gross angelegte Exoplaneten Suchprogramme wie Kepler.

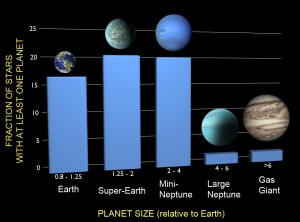

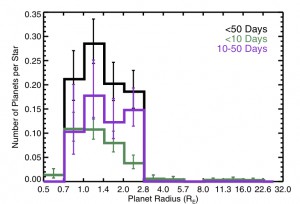

Die folgende beiden Bilder zeigen die eindrucksvollen Resultate zum einen fuer sonnenaehnliche Sterne (Sterne mit aehnlicher Masse, Groesse und Temperatur wie unserer Sonne) und deutliche kühlere M-Zwerge, die allerdings die grosse Mehrheit der Sterne in unserer Milchstrasse ausmachen.

Als Funktion der Groesse des Planeten (gemessen in Erdradien) wird in beiden Graphiken die Hauefigkeit dargestellt – Bias korrigiert! Die Graphiken zeigen Planeten, die eine maximale Periode von rund ~400 Tagen (fuer die sonnenaehnlichen Sterne) bzw. ~50 Tagen (fuer die M-Zwerge) haben.

Es zeigen sich 3 Dinge, die ich hervorheben moechte:

1) Zusammengenommen kommen Planeten von der 1-2 fachen Erdgroesse viel haeufiger vor als alle anderen Planetengroessen!

2) Addiert man alle Planetengroessen auf, zeigt sich, dass ca. 60% der sonnenaehnlichen Sterne mindestens einen Planeten innerhalb einer Periode von ~400 Tagen hat. Bei den M-Sternen kommt man sogar – statistische gesehen – auf fast einen Planeten pro Stern innerhalb von 50 Tagen Umlaufzeit.

3) Planeten mit einem Radius zwischen 1.5 und 3 Erdradien kommen sehr haeufig vor, sind in unserem Sonnensystem jedoch nicht vorhanden.

Diese Resultate zeigen uns eindrucksvoll, dass der Himmel in der Tat voller Planeten ist. Und kleine Planeten, von denen die meisten wohl wirklich ‘rocky’ sind, also Gesteinsplaneten wie die inneren 4 Planeten in unserem Sonnensystem, dominieren.

Zitat: “Planeten mit einem Radius zwischen 1.5 und 3 Erdradien kommen sehr haeufig vor, sind in unserem Sonnensystem jedoch nicht vorhanden.” Na ja, die Erde würde ich schon dazuzählen.

Nun, die Erde hat ja gerade eine Erdradius. Die Fage ist, ob 1.5 Erdradien schon einen deutlichen Unterschied ausmacht ob also Planeten, die 1.5 mal so breit sind wie die Erde schon ziemlich andere Bedingungen haben als die Erde es hat in Bezug auf die Gravitationsbeschleunigung und die Atmosphärendichte.