Physik und Vorurteil: Von Juneteenth zu Edward Bouchet

Heute ist “Juneteenth”, zusammengezogen aus “June nineteenth”, dem 19. Juni. Offizieller Feiertag in Texas, inoffizieller Feiertag im Rest der USA und darüber hinaus. Was das mit Edward Bouchet zu tun hat, und Bouchet wiederum mit der Geschichte der Physik, ist Thema dieses Blogbeitrags (Hauptquelle: hier).

19. Juni 1865. Damals waren 246 Jahre amerikanischer Sklaverei für Afrikaner und Afrikanischstämmige in den USA de fakto endlich zuende – mit der Aufhebung der Sklaverei im letzten Staat der kurzlebigen Konföderation, nämlich in Texas, durch Unionstruppen. 246 sind ein langer Zeitraum – in diesem Thread hier in astronomischen Bezug gesetzt:

This Friday is #JUNETEENTH2020

(learn more here: https://t.co/Wors7gBJDA)

Some people like to say that 246 years of slavery wasn’t that long, so last year I gave a talk that put the history of slavery into an astronomical context

Here’s that talk

1/n pic.twitter.com/QCVqmhxmIt— Dr. Moiya McTier (@GoAstroMo) 17. Juni 2020

Ein wirkliches Ende war die Befreiung leider nicht, sondern eher ein Übergang. Sicher, Sklaverei war dann seit Ende 1865 auch offiziell verboten, mit Inkrafttreten des 13. US-Verfassungszusatzes.

Kein Ende, sondern ein Übergang

Aber dass danach weitere Verfassungszusätze nachgeschoben wurden, zeigt auf, welche Probleme es gab. Keine Sklav*innen mehr, aber auch noch nicht als Bürger*innen behandelt? Der 14. Verfassungszusatz, 1868, garantiert allen, die Sklav*innen gewesen waren, die US-Staatsbürgerschaft. Bürger*innen, aber trotzdem vom Wahlrecht ausgeschlossen? Der 15. Verfassungszusatz, 1870, macht eine Ungleichbehandlung in Wahlangelegenheiten aufgrund von “race, color, or previous condition of servitude” illegal.

Was sich da bereits zeigt, und ja leider bis heute andauert, ist der Versuch insbesondere der Bürgerkriegs-Verlierer und ihrer Nachkomm*innen, die Schwarzen Amerikaner*innen daran zu hindern, ihre Rechte als gleichberechtigte Staatsbürger*innen wahrzunehmen. Eine Fortführung des Ungleichsgewicht der Sklaverei, mit anderen Mitteln. Der folgende kurze Film fasst das eindrücklich zusammen:

Der Strang an Ungerechtigkeiten zieht sich ja recht ununterbrochen von damals bis heute durch: Die Jim-Crow-Gesetze zur Segregation, die Schwarze effektiv zu Bürger*innen zweiter Klasse machen, die de-Fakto-Fortführung von Segregation in den Bebauungsplänen, die heute noch durch Wahlkreiseinteilung und Wahllokal-Planung bewusst rassistisch eingesetzte Benachteiligung Nicht-Weißer beim Wählen.

Die Konföderations-Statuen, die jetzt aktuell als Reaktion auf die aktuellen Rassismus-Proteste entfernt werden, stammen übrigens zu einem großen Teil nicht aus den fünf Jahren, während derer die Konföderation tatsächlich aktiv war, sondern aus den Jahren danach, wo es darum ging, auch auf diese symbolische Weise klar zu machen, dass der Süden den Bürgerkrieg zwar verloren haben mochte, das aber noch lange nicht hieß, dass Schwarze Amerikaner*innen jetzt auf einmal gleichberechtigte Teile der Gesellschaft wäre.

Was da noch war: Geschätzte 4400 Lynchmorde an Schwarzen. Der Ku-Klux-Klan, der trotz mehr als 100 Jahren rassistischer Gewalt als Organisation in den USA nicht verboten ist. Hier mal ein stimmungsvolles Bild aus deren traditionsbewussten Aktivitäten:

Zur Vorgeschichte des Polizeiwesens in den Vereinigten Staaten gehören auch die Slave Patrols, die Sklaven-Patrouillen, die seit Anfang des 18. Jahrhunderts fester Bestandteil des Sklaverei-Systems insbesondere in den Südstaaten waren. Zum Teil wurden die Mitglieder der Patrouillen aus den Milizen rekrutiert, deren selbsternannte Nachfolger man ja in den letzten Monaten in den USA gelegentlich mit schwerer Bewaffnung gegen Maskenpflicht und weitere Corona-Einschränkungen demonstrieren sehen konnte.

Aber zurück ins 19. Jahrhundert.

Genauer gesagt: Zu dem Sklaven William Bouchet, der einem jungen Plantagenbesitzer in South Charleston, South Carolina “gehörte” und ihm als Kammerdiener zu Diensten war. Den Plantagenbesitzer verschlug es 1824 nach New Haven, Connecticut, Sitz der Yale University bzw. des Yale College, und zu jener Zeit bereits über 100 Jahre im Geschäft. Der Kammerdiener dürfte keine Wahl gehabt haben, als mitzukommen. Immerhin hat der Umzug ein Happy End: als der Plantagenbesitzer sein Studium erfolgreich abschließt, lässt er William Bouchet frei und gibt ihm sogar etwas Geld an die Hand.

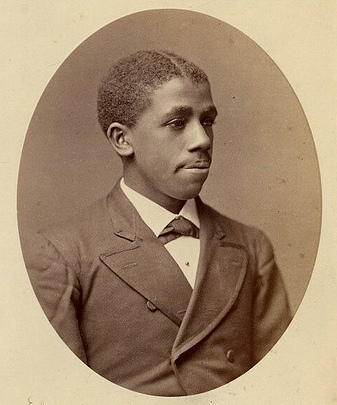

William arbeitet letztlich als Hausmeister an der Universität Yale und heiratet an irgendeinem Punkt Susan Cooley Bouchet, die ihrerseits Wäschereidienste für Studenten der Universität ausführt. Am 15. September 1852 wird der Sohn der beiden geboren, Edward Alexander Bouchet.

Wäre William nicht von seinem “Besitzer” nach Connecticut mitgenommen und dort befreit worden, hätte Edwards Kindheit anders ausgesehen. Je nach dem Willen der Sklavenhalter hätte William nicht heiraten dürfen, oder eine vom Sklavenhalter ausgewählte Partnerin, oder vielleicht doch eigenem Willen gemäß (da Familienbindungen von einigen Sklavenhaltern als probate Vorsorge gegen Fluchtvorhaben gesehen wurde). Edward wäre im ungünstigsten Falle alleine oder mit einem seiner Elternteile verkauft und damit vom Rest seiner Familie getrennt worden. Auch im besten Falle hätte er keine Schulbildung bekommen; ihm Schreiben beizubringen wäre nach den zu jener Zeit nach wie vor gültigen Regeln, die in ihrer Ursprungsform auf 1740 zurückgehen, unter Strafe verboten gewesen.

Es wäre äußerst unwahrscheinlich, wenn unter den im Laufe der 246 Jahre in den USA (im weitesten Sinne) versklavten Millionen von Menschen nicht zahlreiche ähnlich intelligente und potenziell an einer Reihe wissenschaftlicher Themen interessierte Individuen gewesen. Die aber aufgrund der menschenunwürdigen äußeren Umstände keine Möglichkeit hatten, jene Interessen zu entwickeln und weiter zu verfolgen.

Edward geht zur Schule

Stattdessen hatte Edward extrem großes Glück. In New Haven gab es zu jener Zeit sogar ganze drei Schulen, die Schwarze Kinder besuchen konnten. Edward besuchte zunächst die Artisan Street Colored School. Gutes Timing; diese Schule hatte Sarah Wilson gerade erst 1852 gegründet, erst einmal in ihrem eigenen Haus. Vorher war sie bei der New Haven School Society als angestellte Lehrerin tätig gewesen. Artisan Street Colored School: Dreißig Plätze, eine Lehrerin – eben die Schwarze Sarah Wilson – und alle Klassenstufen werden entsprechend zusammen unterrichtet. 1864, da wird Edward dort noch zur Schule gegangen sein, bauen die Bürger von New Haven der Schule ein neues, größeres Gebäude – zur Unterstützung der “colored” in der Region, unter Anerkennung der Tatsache, dass jene in der Vergangenheit gerade in punkto Bildung extrem benachteiligt waren.

Das Gebäude gibt es heute noch:

Wen man als Lehrer*in bekommt, hat einen beträchtlichen Einfluss darauf, wie es weitergeht. Sarah Wilson dürfte recht schnell gemerkt haben, wie intelligent ihr Schüler Edward war. Die konkreten Informationen über diese Zeit sind dürftig; mehr als ich hier geschrieben habe, konnte ich nicht finden; das meiste von dem, was ich hier schrieb und schreibe stammt aus diesem Text hier. Die Situation dürfte aber jenen vielen anderen geähnelt haben, in denen Lehrer*innen besondere Begabung bei ihren Schüler*innen feststellen – für die meisten Lehrer*innen ein erhebender und spannender Moment. Für Sarah Wilson sicherlich auch frustrierend, denn die wird gewusst haben, dass Edward es, wenn er seinen Begabungen folgen würde, alles andere als leicht haben würde.

Edward wechselte von dort zur New Haven High School, die ihrerseits erst ein paar Jahre zuvor gegründet worden war, nämlich 1859. Heutzutage heißt dieSchule Hillhouse High School. Edward besuchte sie von 1866 bis 1868. Wie es aussieht war dies keine reine Schule für “colored students” mehr, sondern Edward dürfte dort erste Erfahrungen mit der Situation gesammelt haben, Schwarzer Akademiker in überwiegend Weißem akademischem Umfeld zu sein.

College-Vorbereitungen

Dann wurde die Luft noch dünner: 1868 wurde Edward bei der Hopkins Grammar School angenommen. Die wiederum, mit Gründungsdatum 1660, war eine prestigeträchtige Prep School, die explizit der Vorbereitung auf College bzw. Universität diente. Wieder wissen wir die Einzelheiten nicht – wer bezahlte das vermutlich nicht zu vernachlässigende Schulgeld? Gab es Widerstände?

Wir wissen, dass die Schule trotz ihrer langen Historie gerade ein paar Jahre vorher eine Problemphase durchgemacht hatte. Als James Whiton 1854 die Leitung übernahm, hatte die Schule gerade einmal sechs Schüler; einer davon starb dann beim Sturz von einem Baum. Whiton krempelte die Schule um, führte Zeugnisse und Abschlussprüfungen ein, reformierte den Lehrplan. Gut möglich, dass sich Bouchet’s Chance, diese Schule zu besuchen, in einem guten Maße dem fortschrittlichen Denken Whitons verdankte – in einer Zeit, in der über die Abschaffung der Sklaverei lebhaft diskutiert wurde.

Welche Kommentare sich Bouchet dabei aller Wahrscheinlichkeit anhören musste, kann man den heutigen Erfahrungen Schwarzer Schüler*innen und Studierenden nach vermuten. Auch heute müssen sich Schwarze Schüler*innen bei der Berufsberatung in der Schule zum Teil noch anhören, sie sollten doch lieber etwas praktischeres tun als zu studieren. Und Schwarze Studierende an Top-Universitäten können von Kommiliton*innen auch heute noch zu hören bekommen, sie seien offenbar ja nur aufgrund ihrer Hautfarbe, durch affirmative action, an ihren Studienplatz gekommen. (Sonderbar wie dieselben Kommilitonen meist nicht darauf eingehen, dass ein seit Jahrhunderten auf Weiße eingestelltes System möglicherweise sie begünstigt hat.)

Auf Twitter kann man die modernen Variationen über dieses Thema unter @BlackInTheIvory vielfach nachlesen. Über einen entsprechenden Protest, den Strike4BlackLives am 10. Juni, hatte ich hier gebloggt.

Yale College

Edward Bouchet begann 1870, am Yale College zu studieren, und machte vier Jahre später, 1874, seinen Abschluss. Von den Leistungen her landete er auf einem beachtlichen Platz 6 unter insgesamt 124 Mitgliedern der Abschlussklasse.

In den USA gibt es für akademisch besonders herausragende Studierende unter anderem die Nominierung für Mitgliedschaft in einer “Honor Society”, einer Art Mischform aus studentischer Vereinigung und Club. Bouchet wurde für die prestigeträchtige PhiBetaKappa-Ehrengesellschaft nominiert, als erster Schwarzer Amerikaner. Seine Aufnahme verzögerte sich allerdings bis 1884 – laut Aussage der Bouchet Honor Society at the University of Michigan, weil der lokale Ableger von PhiBetaKappa in Yale zuvor 13 Jahre brachgelegen hatte. Zumindest die heutige PhiBetaKappa-Gesellschaft bekennt sich deutlich zu Bouchet:

#PBKmember Edward Bouchet was the first African-American to earn a Ph.D. from an American university, completing his dissertation in physics at @Yale in 1876. His portrait hangs in the Phi Beta Kappa national offices https://t.co/Lqmvj26hP3 #BlackHistoryMonth pic.twitter.com/nerrPGUH0w

— Phi Beta Kappa (@PhiBetaKappa) 10. Februar 2020

Zurück ins Jahr 1874, nachdem Bouchet seinen Abschluss gemacht hatte. Irgendwann in dieser Zeit schloss er Bekanntschaft mit Alfred Cope, einem von zwei Brüdern, die eine Reederei mit Spezialisierung auf die Verbindung Philadelphia–Liverpool geerbt hatten.

Promotionsstudium

Cope war Quäker, und die Quäker hatten zu jener Zeit bereits seit langem eine wichtige Rolle bei den Bemühungen gespielt, die Sklaverei abzuschaffen. Nach Ende des US-Bürgerkriegs bemühten sich Quäker entsprechend, diejenigen zu unterstützen, die gerade ihre Freiheit gewonnen hatten und sich jetzt daran machten, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Zur gleichen Zeit, als andere Weiße alles daransetzten, die Schwarzen mit Hilfe der Jim-Crow-Gesetze kleinzuhalten.

Mit finanzieller Unterstützung durch Cope kehrte Edward Bouchet an die Yale-Universität zurück, um dort seinen Doktor in Physik zu machen. Er spezialisierte sich auf geometrische Optik und maß die Brechungsindizes verschiedener Arten von Glas.

Zwei Jahre später war er fertig, und damit der erste Amerikaner afrikanischer Abstammung, der seinen Doktor an einer US-Universität machte – allgemein, nicht speziell für die Physik.

Die meisten heutigen Doktoranden wissen aus eigener Erfahrung, dass eine Doktorarbeit Frustrationen und Selbstzweifel erzeugen kann. Viele von uns hatten Phasen, in denen wir daran gezweifelt haben, ob wir die Doktorarbeit überhaupt fertigbekommen würden. Einige Doktoranden werden gar nicht fertig. Ich erinnere mich an ensprechende Phasen des Zweifels bei meiner eigenen Doktorarbeit – und dabei waren meine äußeren Voraussetzungen gut: Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben einen Hochschulabschluss. Und die meisten meiner Institutskollegen, sowie alle Wissenschaftler auf der Leitungsebene, waren weiß, wie ich.

Diese Situation war bei Bouchet ganz anders. Er war der erste African American, der eine Doktorarbeit unter diesen Bedingungen abschließen würde. Das ist ein noch einmal deutlich höherer Schwierigkeitsgrad. Aber Bouchet schaffte es, und 1876 wurde er Dr Edward Bouchet.

Dr Bouchet sucht einen Job

Manches war früher besser. Heutzutage gibt es einen beträchtlichen Wettbewerb um wissenschaftliche Karrieren. Nach der Doktorarbeit folgen typischerweise mehrere Postdoktorandenstellen, dann vielleicht die erste Anstellung als Mitglied einer Fakultät, mit viel Glück und Geschick dann eine feste Stelle.

Aber das System von Postdoktorandenstellen gibt es in seiner modernen Form erst seit dem zweiten Weltkrieg. Vorher war die Zahl der Promovenden zudem deutlich kleiner. Wer promoviert worden war, hatte in den USA exzellente Chancen, direkt eine Stelle an einer Universität oder einem College zu finden.

Dr Bouchet allerdings nicht. Der erhielt nur Absagen. Woran das wohl liegen könnte? Leider galt und gilt: Genauer hätte man sagen müssen, früher war in diesem Falle zumindest für Weiße Menschen manches besser. Aber eben nicht für Nicht-Weiße.

Bouchet wurde stattdessen Lehrer, am Institute for Colored Youth, der einzigen High School für Schwarze Schüler*innen in Philadelphia. Gegründet einmal mehr von den Quäkern. 26 Jahre lang lehrte er dort insbesondere Chemie und Physik. Und wenn die Geschicht damit zuende ginge, wäre sie immer noch frustrierend. Denn die Entscheidung, entweder in der Schule oder aber an Universität oder College zu lehren, konnte Bouchet ja nicht selbst treffen. Diese Entscheidungsmöglichkeit bekam er gar nicht erst.

Praktische gegen universitäre Bildung ausspielen

Es kam aber noch schlimmer. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war eine Reaktion auf die Widerstände gegen die Gleichberechtigung die des Schwarzen Sozialreformers und Pädagogen Booker T. Washington. Der riet zum langsamen, allmählichen Vorgehen: Die Schwarzen sollten nicht versuchen, sich gleich komplette Gleichberechtigung zu erkämpfen, sondern es ganz langsam angehen lassen und in der Zwischenzeit ihre benachteiligte Stellung erst einmal akzeptieren. Damit stieß er natürlich bei vielen Weißen auf offene Ohren, und wurde beispielsweise auch als erster African American offiziell zu einem Gespräch ins Weiße Haus eingeladen.

Fatal für Bouchet wurde, dass Washington auch in der Bildungsfrage eine entsprechende Haltung vertrat. Er regte an, den Schwerpunkt auf solide, praktische Berufsausbildung zu legen, handwerkliche und landwirtschaftliche Kenntnisse. Entsprechende Absolventen seien in der Industrie sehr gefragt; so würden sich die African Americans langsam zu besserbezahlten Positionen hocharbeiten können.

Das hatte eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite: Als Folge der Emanzipation wurden die Forderungen nach einem öffentlichen, kostenlosen Schulsystem lauter, und gerade in den Südstaaten entstanden in diesem Zuge das erste Mal öffentliche Schulen, die den ehemaligen Sklav*innen und ihren Nachkommen, aber beispielsweise auch denjenigen Weißen Zugang zu Bildung verschafften, die sich vorher die damit verbundenen Kosten nicht hatten leisten können.

Aber es gab auch eine Schattenseite. Für eine Reihe der Weißen Entscheidungsträger bot das Modell berufsnaher Bildung, “industrial education”, eine willkommene Möglichkeit, Schwarze von universitärer Bildung fernzuhalten – man beschloss, stattdessen die praktische Bildung zu fördern, gekoppelt mit der Botschaft, die so ausgebildeten Schwarzen Arbeiter sollten sich doch bitte von der Politik fernhalten. Ziel war eine nützliche Schwarze Arbeiterklasse, aber doch bitte nicht Menschen mit eigenen Ideen, Forderungen, Ambitionen über den Beitrag zur Arbeitswelt hinaus.

Dr Bouchet tritt zurück

Mit einem Wechsel auf der Leitungsebene hielt diese Sichtweise auch in Bouchets Schule Einzug. Das neue, durchgehend Weiße Direktorium beschloss, genau jenen Weg zu gehen: Den praktischen Unterricht zu stärken, aber im Gegenteil dasjenige Programm, das Absolventen auf College oder Universität vorbereiten sollte, komplett zu streichen.

Ich stelle mir Bouchet an dieser Stelle wie meinen eigenen Physiklehrer im Gymnasium vor, ebenfalls promoviert, der seine Forscherlaufbahn zugunsten des Lehrerberufs aufgegeben hatte, weil seine Frau bereits in Hamburg als Lehrerin begonnen hatte. Bei diesem Lehrer (Dr. Dr. Olaf Störmer) blitzte bei Themen aus der Theoretischen Physik jeweils eine deutlich merkliche Begeisterung auf. Und ich hatte den Eindruck, mit denjenigen von seinen Schüler*innen, die dann anschließend selbst Physik studierten und in die Forschung gingen, machte Dr. Störmer dann doch noch so etwas wie eine Forscherkarriere durch Stellvertreter*innen.

Bei Bouchet stelle ich mir vor, dass es ähnlich war. Auch wenn er selbst – in dem Falle: aus rassistischen Gründen – keine akademische Karriere an Universität oder College hatte einschlagen dürfen, war er schließlich alleine schon durch sein Beispiel ein Wegbereiter. Und durch seinen Unterricht konnte er seine Schüler (Schüler*innen? Das weiß ich in dem Falle gar nicht) auf ähnliche Wege schicken.

Naja, zumindest solange es das entsprechende akademische Vorbereitungsprogramm noch gab. Danach nicht mehr. Entsprechend trat Bouchet im Jahre 1902, nach 26 Jahren Lehrtätigkeit an der betreffenden Schule, von seinem Posten zurück.

Bitter-ironischerweise entwickelte sich das Institute for Colored Youth später selbst immer weiter zu einer höheren Bildungsinstitution: zur Cheyney Normal School, dann zur Cheyney Training School for Teachers, zum Cheyney Teachers College, zum Cheyney State College und letztlich zur Cheyney University of Pennsylvania. Unter diesem Namen fungiert die Institution heute noch. Bittere Ironie zweiter Ordnung: Einen Fachbereich Physik besitzt jene Universität nicht.

Wanderungen

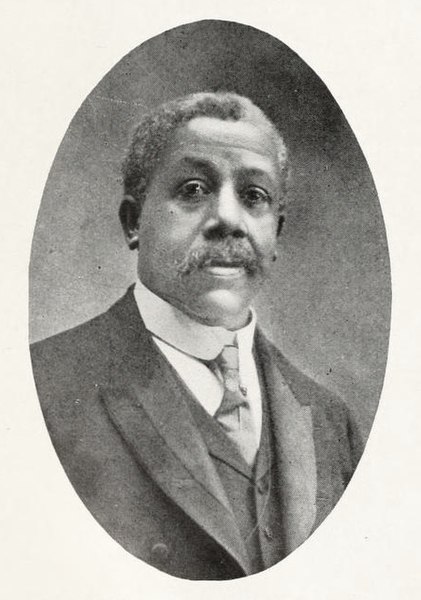

Zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Einen Platz, der zu ihm gepasst hätte, fand Bouchet anschließend erst einmal nicht. Zunächst ging er an die Sumner High School in St. Louis im Bundesstaat Missouri: die erste High School für Schwarze westlich des Missisippi. Doch dort blieb er nicht lange, wurde Verwalter einer Klinik, dann Mitarbeiter der US-Zollbehörde, nach wie vor in St. Louis.

Später konnte er dann doch an eine Schule zurückkehren – erst als Lehrer und Verwalter in Lawrenceville, Virginia, später als Schulleiter der Lincoln High School in Gallipolis, Ohio. Das folgende Bild zeigt ihn in jener Zeit:

Als er schwer an Atherosklerose erkrankte, gab er seine Stellung auf und kehrte nach New Haven zurück, wo er am 28. Oktober 1918 mit 66 Jahren starb.

Nachwort

Die Geschichte von Edward Bouchet bleibt schemenhaft. Das mag daran liegen, dass die Online-Quellen, die ich hier nacherzähle – insbesondere diesen Artikel von Scott Williams – sie verkürzen. Es gibt ein Buch über Bouchet, das ich mir bestellt habe; vielleicht steht darin noch mehr. Wahrscheinlicher scheint mir, dass wir es mangels Überlieferung heute, nachträglich, einfach nicht genauer wissen.

Der erwähnte Artikel erzählt zumindest einige Beispiele für Bouchets Wirkung auf seine Schüler. Einer davon wurde später das erste Schwarze Fakultätsmitglied an der Ohio State University.

Die fehlenden Informationen sind frustrierend. Noch viel frustrierender ist allerdings, dass Bouchets Geschichte eben keine staubige Vergangenheit ist, sondern dass sich Teile davon auch in den späteren und heutigen Erfahrungen von Schwarzen im akademischen Betrieb wiederfinden. Wenn auch die Nachfolger*innen von Bouchet auf deutlich mehr Vorreiter blicken konnten als jener – die Alleinstellung, und das verbundene Potential für Unsicherheit, ziehen sich bis heute durch. Intersektionalität kommt hinzu: Die erste Schwarze Frau beispielsweise, die an der Johns Hopkins University in Physik promovierte, ist jünger als ich. Dass man zahlreiche Erfahrungsberichte der heutigen Generation Schwarzer Wissenschaflter*innen unter @BlackInTheIvory auf Twitter finden kann, hatte ich bereits erwähnt.

Insofern muss gelten: Black Lives Matter, auch in der akademischen Welt. Sicher ist Wissenschaft in Teilen universell. Dass ein fallender Stein dem Gravitationsgesetz gehorcht,unterscheidet sich nicht von Land zu Land, von Kultur zu Kultur. Aber Wissenschaft besteht aus mehr als ihren Inhalten. Wissenschaft ist ein soziales, von Menschen gemachtes System. Was erforscht wird, wer Zugang zum Wissenschaftsbetrieb erhält und wer nicht, das ergibt sich nicht aus kulturunabhängigen rationalen Erwägungen. In beiden Fällen sind Entscheidungen derjenigen zentral, die die Macht haben, diese Entscheidungen zu treffen. Und die Machtstrukturen, die sich über die letzten hundert Jahre (und mehr) herausgebildet haben, angefangen bei den Kriterien, die angelegt werden, über spezifische Eigenschaften des Bildungssystems (in den USA mit lokal finanzierten Schulen, in Deutschland mit der frühen Zuordnung in unterschiedliche Schultypen) bis hin zur Zusammensetzung der Gruppen, die entscheiden, sind unter anderem auch ein Teil des strukturellen Rassismus unserer Gesellschaft und der Gesellschaft in den USA.

All das sind Themen, über die wir derzeit im Kontext der laufenden neuen Rassismusdiskussion reden sollten. Was zugegebenermaßen unangemessen ruhige Worte sind angesichts des Umstandes, dass der Anlass unserer Diskussion Schwarze Menschen sind, die brutal getötet wurden.

Nachbemerkung: Dieser Blogbeitrag war zunächst in englischer Sprache mein Beitrag zur heutigen Global Science Show, nachzulesen hier:

Hi! I'm @mpoessel, and I am taking part in the #GlobalScienceShow. When I signed up, I didn't realize the significance of the show's date. So, quick change in plans, I'll discuss a connection between #Juneteenth and physics.

— Markus Pössel (@mpoessel) 19. Juni 2020

Anmerkungen zu Kommentaren

Wie bei meinem letzten Blogbeitrag gilt auch hier: Die Kommentare unter Beiträgen, in denen es um Rassismus geht, sind leider nicht selten ein sehr deutlicher Beleg dafür, was wir in Deutschland noch für ein Rassismusproblem haben. Die Kommentare in meinem Blog sind derzeit moderiert. Was ich unter diesem Artikel generell nicht freischalten werde, sind Kommentare, die mir deutlich zeigen, dass sich der/die Kommenator*in noch nicht einmal im Ansatz ernsthaft mit dem Thema Rassismus beschäftigt hat. Soviel Respekt vor dem Thema sollte schon sein, wenn man sich dazu öffentlich äußern möchte. Ein paar Informationsmöglichkeiten hatte ich in meinem Beitrag Rassismus: Wie man sich zumindest ein paar Grundkenntnisse anliest zusammengestellt.

Haben Sie vielen Dank für diesen überaus informativen und aufklärerischen Beitrag, der gerade auch zur Rezeption in der deutschen Wissenschaftslandschaft zu empfehlen ist. Der Zugang zur höheren Bildung wurde auch den meisten „Gastarbeiterkindern“ damals und wird Kindern „mit Migrationshintergrund“ bis heute noch verwehrt, indem ihnen bereits nach vier Schuljahren eine negative Bildungsbiographie prognostiziert wird (Migrationshintergrund = bildungsfern = Lernschwäche), Sprachdefizite seien selbstverschuldet etc.) und bei gleichen Schulleistungen keine Gymnasialempfehlung ausgestellt wird. Sogar das Verwehren der Bildung in der Muttersprache (Menschenrecht) könnte als rassistisch bezeichnet werden, wofür es mittlerweile allerdings einen neuen Begriff gibt: Migratismus. Hierbei geht es weniger um den klassischen (postkolonialen) Rassismus, sondern um die Stärkung bzw. Manifestation der Stellung (standing) der als „Gastarbeiter“ geholten Menschen als Mitglieder der Arbeiterklasse, deren Nachkommen eben nicht zur Bildungselite gehören (sollen). Das dreigliedrige deutsche Schulsystem mit nur vier Grundschuljahren macht dies möglich.

Hallo Herr Özdil,

ja, es gab/gibt auch ethnisch motivierte Diskriminierung in deutschen Schulen, neben einer nach Gesellschaftsklassen ausgerichteten. Letztere führte bereits nach dem 1. Weltkrieg zu Bestrebungen sinnvolle und wirksame Abhilfe zu schaffen, um Benachteiligten die Möglichkeit zu geben eine akademische Ausbildung zu beginnen und erfolgreich abschließen zu können. Auch ich habe diese Möglichkeit in den 60er Jahren wahrgenommen, wie inzwischen auch meine 3 Kinder. Dieser Weg steht selbstverständlich allen in Deutschland lebenden Menschen offen, er ist aber an gewisse Voraussetzungen gebunden, gewährt jedoch auch gewisse finanzielle Unterstützungen. Näheres siehe z.B. Wikipedia unter “2. Bildungsweg“.

Frage: Wie stellen Sie sich einen Grundschulunterricht in Deutschland vor, der Ihrer Empfehlung eines muttersprachlichen Unterrichts gerecht werden kann?

Bitte bedenken Sie, laut Statistika (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland/) leben hier Mitbürger aus 66 Staaten mit jeweils mehr als 10.000 Menschen. Um nur die Kinder der größten sprachlichen Gruppierungen (>200.000 Mitbürger) zu unterrichten wäre der muttersprachliche Unterricht in 14 Sprachen abzuhalten.

mfG

Robert Rurländer

Hallo Herr Rurländer,

sicher gibt es den zweiten Bildungsweg, der sozial Benachteiligten die Chance gewährt, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. Dieser Umstand sollte allerdings nicht die diskriminierende Praxis gerechtfertigten, Schüler*innen mit Migrationsgeschichte mit gleichen oder auch besseren Leistungen den ersten Bildungsweg zu verwehren.

Nun zu Ihrer durchaus berechtigten Frage: Sobald es um die Belange der mehrsprachigen Schüler*innen geht, erhebt sich der Blick auf das gesamte Schulsystem als eine Einheit. So stellen sich immerzu Fragen nach der flächendeckenden, auch finanziellen, Umsetzbarkeit von “Bildungsprogrammen”, die innovative Ideen bereits im Keim ersticken lassen (sollen). Es geht jedoch nicht um eine flächendeckende Umsetzung von mehrsprachigen Erziehungskonzepten. Die nicht mehr so alte Idee, Kinder in mehreren Sprachen zu bilden, wird längst umgesetzt. Gerade aufgrund von Forschungserkenntnissen, die die Vorzüge einer bilingualen Bildung hervorheben, wurden entsprechende Schulen ausgerichtet, wie u.a. die sog. Europa-Schulen. Bilingual bedeutet dabei immer Deutsch und eine weitere Sprache, wie Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch. Man könnte also ohne weiteres auch Schulen mit Deutsch und Türkisch oder Russisch oder Arabisch oder Albanisch etc. ausrichten, je nach dem, wie ein Stadtteil demographisch strukturiert ist. Dabei hätten die Kinder bzw. die Eltern die Möglichkeit, eine der Sprachenkombinationen zu wählen. Neuere Konzepte sehen sogar eine dreisprachige Erziehung vor: Neben Deutsch und einer Migrantensprache noch eine weitere Sprache wie Englisch oder eine in den Grenzregionen relevante Sprache. Bereits 1985 wurde ein mit wissenschaftlichen Argumenten untermauertes “Memorandum zum Muttersprachlichen Unterricht” von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland (damals: Bundesrepublik Deutschland) (BAGIV) herausgegeben. Die seitdem stattgefunden Entwicklung sowie die Modifikation hin zu einem dreisprachigen Konzept sowie die Korrespondenz mit politisch Verantwortlichen wurde 2012 im folgenden Aufsatz nachgezeichnet:

Jochen Rehbein (2012) Mehrsprachige Erziehung heute – Für eine zeitgemäße Erweiterung des “Memorandums zum Muttersprachlichen Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland” von 1985. In: E. Winters-Ohle/B. Seipp/B. Ralle (Hrsg.) Lehrer für Schüler mit Migrationsgeschichte. Sprachliche Kompetenz im Kontext internationaler Konzepte der Lehrerbildung. Münster/New York: Waxmann, S. 66-92.

Diesen Text kann ich Ihnen zum lesen empfehlen.

MfG

Danke für den spannenden Artikel!

Laut Twitter gibt es heute ganze 22 afro-amerikanische Astronominnen, welche einen Doktortitel in den USA erhielten. Also nicht einfach nur 22 aktive schwarze Astronominnen, sondern seit der Gründung der USA! Das ist unvorstellbar, wenn man sich den Anteil der schwarzen Bevölkerung in der USA anschaut (und die Hälfte davon ist weiblich).