Methoden der Astronomie: Wissenschaft aus der Ferne

BLOG: RELATIV EINFACH

Ich habe diesen Beitrag während meiner Vorbereitungen für die Vorlesung geschrieben, die ein Kollege und ich dieses Wintersemester für Nicht-Physiker (sprich: Hörer aller Fachbereiche) an der Universität Heidelberg halten. Unter dem Titel “Rote Riesen, Schwarze Löcher – woher wissen wir das alles?” geht es ab heute nachmittag darum, woher Astronomen eigentlich wissen, was sie wissen, sprich: um die Methoden der Astronomie.

Worum es geht? Vieles davon steckt im Detail und in den konkreten Anwendungen (die an den nächsten Vorlesungsterminen vorgestellt werden). Ganz allgemein hält sich Astronomie natürlich an eine ganz ähnliche Methodik wie andere Naturwissenschaften auch. Aber es gibt einige systematische Unterschiede, die sich direkt aus den Besonderheiten des Faches ergeben. Einige allgemeine Charakteristika der astronomischen Forschung liegen auf der Hand:

Beobachten

Gelegentlichen Ausnahmen wie jüngst der improvisierten Rosetta-Landung, zuvor der von langer Hand geplanten Philae-Landung und den Erkundungen der Mars-Rover zum Trotz ist Astronomie so gut wie immer passives Beobachten: Man fängt Signale aus dem Weltall auf, die die Erde jetzt gerade erreichen – Licht und andere elektromagnetische Strahlung, Teilchen und jüngst das erste Mal Gravitationswellen.

Das ist gegenüber anderen Naturwissenschaften eine gehörige Einschränkung. Biologen können ihre Zellen schütteln, mit Chemikalien traktieren, in möglichst einfache, künstliche Situationen bringen. Chemiker hantieren mit ihren Stoffen, Physiker bauen experimentelle Anordnungen inklusive riesiger Speicherringe. Astronomen können (zum Glück!) keine Sterne zum explodieren bringen, keine Galaxien zur Kollision; sie können keine vereinfachte protoplanetare Scheibe herrichten und unter Idealbedingungen schauen, wie sich Planeten um einen jungen Stern bilden. Sie können in den allermeisten Fällen nur beobachten.

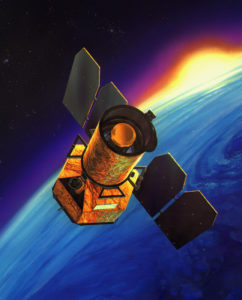

Astronomische Bilder

Beobachten heißt (zumindest seit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert): Bilder fotografisch festhalten. Früher auf Fotoplatten bzw. auf Film, heutzutage digital. Dass dabei die Instrumenteneigenschaften eine wichtige Rolle spielen, hatte ich jüngst in Astronomische Trugbilder: Das hier ist nicht Proxima Centauri! thematisiert. Wichtig sind auch die Ausgleichsmaßnahmen, die Astronomen treffen müssen, weil unsere Standard-Beobachtungsplattform, die Erde, die astronomische Arbeit gehörig erschwert, beispielsweise: vernünftige Teleskopmontierungen, damit die Rotation der Erde langbelichtete Aufnahmen nicht verwischen lässt; Wahl des Standorts fern von Städten, die den Himmel aufhellen; Adaptive Optik, um die Störungen auszugleichen die sich ergeben, weil das Licht auf dem Weg zu bodengebundenen Teleskopen erst einmal die turbulente Atmosphäre passieren muss; im Extremfall Weltraumteleskope, die viele der mit dem Standort Erde verbundenen Probleme von vornherein umgehen.

Astronomische Bilder sind mit wenigen Aussagen aus einer ganz bestimmten Perspektive geschossen. Wir können nicht um ein Objekt herumfliegen oder unseren Standort etwas verändern, um das Objekt von einer anderen Seite zu sehen. Was beispielsweise hat der Ringnebel in der Leier für eine Form, hier zu sehen in einer Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble?

Ist das z.B. eine halbdurchsichtige Kugel mit dicker Schale? Genauere Untersuchungen zeigen, dass es eher ein verdickter Zylinder ist, in den wir da hineinsehen. Aber diese Information ist aus den zweidimensionalen Daten, die wir haben, nicht eindeutig rekonstruierbar. Prinzipiell könnten wir es hier auch mit einem ganz ungewöhnlichen Gebilde zu tun haben, das lediglich in Projektion so aussieht. Der Umstand, dass wir zweidimensionale Daten haben aber der Raum dreidimensional ist lässt uns da gehörige Freiheiten.

Spätestens an dieser Stelle müssen wir uns über Modelle Gedanken machen. Ohne weiteres Wissen lassen sich astronomische Objekte nicht beschreiben. Aber wir haben ja weiteres Wissen: wir kennen die grundlegenden Naturgesetze, insbesondere die Gesetze der Physik. Sobald wir uns physikalische Modelle eines astronomischen Objekts gemacht haben, können wir deren Vorhersagen mit dem vergleichen, was wir mit unseren Teleskopen beobachten. Das ist nicht dasselbe wie ein direktes Schließen aus den Beobachtungen auf Struktur – prinzipiell könnten auch andere, kompliziertere Modelle das erklären, was wir beobachten. Aber solch ein direktes Schließen lässt die Natur unserer Beobachtungen nun einmal nicht zu.

Astronomische Objekte sind einfach

Rein auf der Basis von Beobachtungen und physikalischen Gesetzen gute Modelle zu formulieren, ist schwierig. Es hat nur Chancen auf Erfolg, wenn die Objekte, mit denen man es zu tun hat, hinreichend einfach sind. Damit man eine Chance hat, ihre wesentlichen Charakteristika mit einem nicht allzu komplexen Modell richtig wiederzugeben. Die meisten Studienobjekte, die einem im Alltag so über den Weg laufen, haben diese Eigenschaft nicht.

Aber warum sind astronomische Objekte einfach?

Astronomen haben Glück, dass die meisten ihrer Beobachtungsobjekte so einfach sind, dass man sie mithilfe einfacher physikalischer Methoden verstehen kann. Aber warum sind astronomische Objekte so einfach?

Ein wichtiger Teil der Antwort betrifft Aggregatzustände. Der größte Teil der Stoffe, die man in der Astronomie betrachtet, liegen als Fluide vor, also als Gas oder Flüssigkeit. Die Formstabilität von Festkörpern – rechts eine Eisskulptur in Jekaterinburg am Neujahrstag 2012 – lässt komplizierte dauerhafte Strukturen zu.

Flüssiges Wasser dagegen – rechts ein Glas Wasser in Heidelberg am 19.10.2016 – hat zwar chemisch die gleichen Eigenschaften, ist aber von der sichtbaren Makrostruktur her deutlich einfacher als ein komplexes Eisgebilde.

Allerdings betrachten wir in der Astronomie natürlich nicht nur statische Gebilde. Auch Fluide so etwas wie eine Bewegungsstruktur haben, wie wir es aus dem Alltag beispielsweise von fließendem Wasser kennen.

Ein weiterer Faktor ist die schiere Größe, die astronomische Objekte typischerweise haben. Wenn man nicht gezielt auf gigantischen Größenskalen auf Stabilität konstruiert, dann überwiegt ab einer gewissen Größe eines hinreichend massereichen Objekts die Schwerkraft, und das Objekt verformt sich zu einer Kugel.

Deswegen können Asteroiden wie die nur rund 60 Kilometer lange (243) Ida unregelmäßig geformt sein (in diesem Falle: länglich). Ein größerer Mond wie der Jupitermond Kallisto ist mit seinem Radius von 2400 Kilometern bereits eine Kugel. Seine Schwerkraft lässt ihm in dieser Frage keine andere Wahl. Bei Sternen kommt dann beides zusammen: sie sind zum einen Fluide, zum anderen sehr groß; auch sie sind damit in erster Näherung Kugeln.

Bei großen, weniger dichten Objekten, die rotieren, wird eine Kugelgestalt aufgrund der Zentrifugalbeschleunigung abgeflacht. Die nächst einfachste astronomische Form nach der Kugel ist damit eine abgeplattete Kugel, oder eben eine Scheibe. Das gilt für Materie, die einen jungen Stern umkreist (protoplanetare Scheibe) ebenso wie für die riesigen Spiralgalaxien.

Oder doch nicht ganz so einfach?

Oder sind astronomische Objekte bei genauerer Betrachtung doch nicht so einfach? Beziehungsweise, das ist ein durchaus wichtiger Unterschied: sind sie zwar nicht einfach, lassen sie sich erfolgreich mithilfe einer Folge von zunehmend komplexerer Näherungen erfolgreich beschreiben?

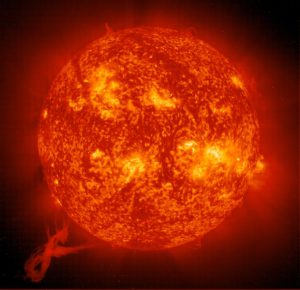

Auch das ist nicht selbstverständlich, kommt aber in der Astronomie recht häufig vor. Um den Gravitationseinfluss der Sonne zu beschreiben (links das kopernikanische, heliozentrische Planetensystem) reicht es aus ihre Masse zu kennen; ihre Strahlung kann man in guter Näherung erklären, wenn man die Sonnenoberfläche als Kugelfläche mit einem bestimmten Radius aus Material einer bestimmten Temperatur (Effektivtemperatur) betrachtet.

Details, wie sie neuere Beobachtungen zeigen, insbesondere die spektakulären Aufnahmen der Sonnen-Sonde SOHO, sind aber beispielsweise nötig wenn man verstehen möchte, wie die Sonne energiereiche Teilchenwolken in Richtung Erde schickt. Dabei spielen die Magnetfelder der Sonne und Protuberanzen eine Rolle; eine Protuberanz ist links unten im Bild zu sehen. Einige solcher Protuberanzen können gewaltige Mengen elektrisch geladener Teilchen von der Sonne fort ins All schleudern.

Nicht zuletzt muss man ehrlich zugeben: Eine Reihe der komplexeren, ganz und gar nicht einfachen Randerscheinungen auf astronomischen Objekten haben die Astronomen schlicht anderen Wissenschaftlern überlassen. Komplexe molekulare Reaktionen auf den Oberflächen bestimmter Planeten beispielsweise den Biologen.

Methoden der Astronomie: Modelle und Beobachtungen

Insgesamt folgt: Wer die Methoden der Astronomie kennenlernen und verstehen möchte, woher Astronomen wissen, was sie wissen, muss sich in zwei Richtungen mit dem Thema beschäftigen. Er muss einerseits die Beobachtungsmethoden kennenlernen und lernen, welche Art von Information und hier auf der Erde erreicht, andererseits aber auch verstehen, welche Modelle die Astronomen zur Beschreibung ihrer Beobachtungsobjekte verwenden – Modelle und Beobachtungen sind im Wechselspiel; an den Modellen entscheidet sich, aus welchen Beobachtungen sich welche Schlüsse ziehen lassen, an den Beobachtungen, wie sich die Modelle einschränken und prüfen lassen. Im folgenden werden wir immer wieder Modelle und entsprechende Beobachtungen betrachten.

Spektren beobachten

Die wichtigste Familie von Beobachtungsmethoden nutzt aus, das Licht, salopp gesagt, aus Lichtteilchen (genannt Photonen) unterschiedlicher Energie besteht. Man kann also nicht nur schauen, aus welcher Richtung am Himmel uns Licht kommt – das entspricht Bildern, wie wir sie oben bereits einige Male gesehen haben – sondern auch, wie das Licht, das uns von jedem Punkt des Himmels erreicht, zusammengesetzt ist: Mehr Lichtteilchen mit höheren Energien, oder mehr Lichtteilchen mit niedrigeren Energien? Die entsprechende Verteilung “wieviele Lichtteilchen bzw. wieviel Leistung bei welcher Energie” heißt Spektrum.

In der Astronomie nutzt man spezielle Instrumente, genannt Spektrografen, um die Zerlegung des Lichts in die unterschiedlichen Lichtteilchen-Arten unterschiedlicher Energie zu bewerkstelligen. Eine natürliche Variante einer solchen Zerlegung findet beim Regenbogen statt; das dürfte jeder Leser bereits einmal gesehen haben.

Man kann Spektren daher auch als Zerlegung in viele, viele Elementarfarben verstehen – nicht nur die sieben bis acht Grundfarben, die wir im Alltag bei einem Regenbogen unterscheiden, sondern hunderttausende oder noch mehr solcher Farben.

Wärmestrahlung

Einer der wichtigsten physikalischen Bausteine für astronomische Modelle ist die Wärmestrahlung. Systeme, die man sich selbst überlässt und deren Bestandteile hinreichend oft miteinander wechselwirken, geraten mit der Zeit in einen Zustand, in dem die Gesamtenergie des Systems fair zwischen den einzelnen Bestandteilen verteilt ist: Wärmegleichgewicht, synonym: thermisches Gleichgewicht. In einem Gas beispielsweise, in dem unzählige Moleküle durcheinanderfliegen, hat unter solchen Bedingungen jedes Molekül ungefähr dieselbe Bewegungsenergie.

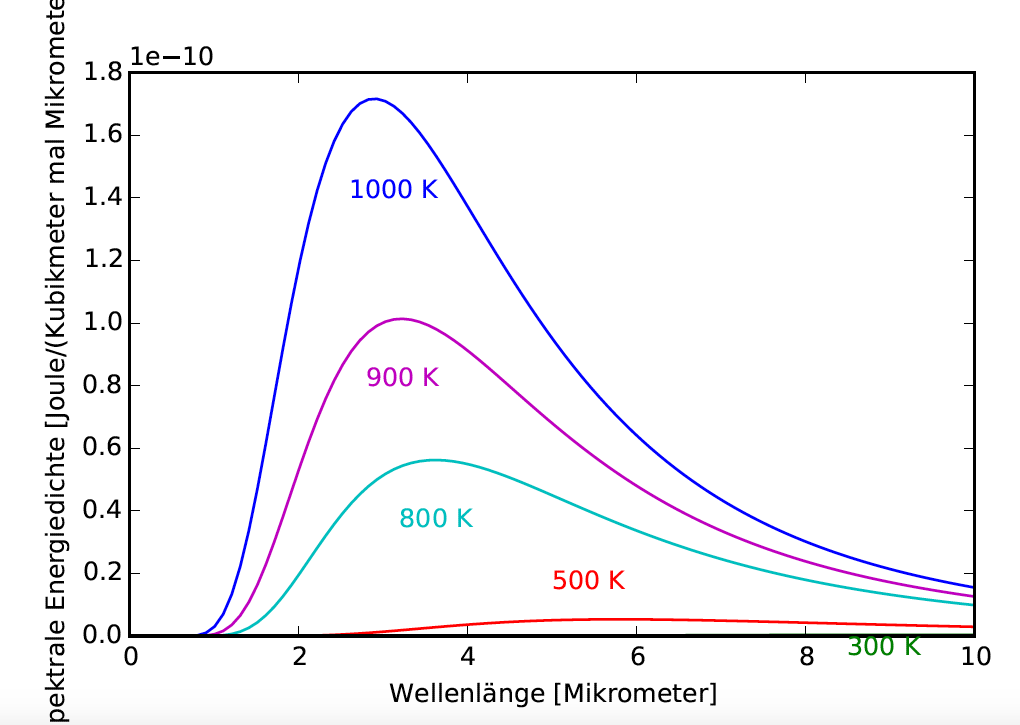

Zumindest überall dort, wo elektrische Ladungen im Spiel sind, ist auch das elektromagnetische Feld ein Bestandteil des Systems – es bietet die Möglichkeit, das Energie in Form von Strahlung vorliegen kann. Im thermischen Gleichgewicht erstreckt sich die faire Verteilung auch auf das elektromagnetische Feld, sprich: das betreffende System enthält Strahlung, Lichtteilchen unterschiedlicher Energie. Die Forderung, dass die Energie fair verteilt sein soll, in diesem Falle: auf die unterschiedlichen Sorten (Wellenlängen oder synonym Farben) von Lichtteilchen, gekoppelt mit bestimmten Quanteneigenschaften der Lichtteilchen, führt zu einem ganz bestimmten Spektrum solch einer Wärmestrahlung. Da Max Planck Anfang des 20. Jahrhunderts als erster eine Erklärung für dieses Spektrum fand – er konnte zeigen, wie es aus einem einfachen Modellsystem hervorging – heißt solch ein Spektrum auch Planck-Spektrum oder Planck-Kurve. Hier ist es für verschiedene Temperaturwerte von Systemen gezeigt:

Man kann an diesen Spektralkurven direkt zwei Dinge ablesen: Je höher Temperatur umso höher der Verlauf der Kurve (und umso größer die Fläche unter der Kurve). Das entspricht der Aussage, dass Körper im Wärmegleichgewicht umso mehr thermische Strahlung aussenden, je höher ihre Temperatur ist. Außerdem sieht man, dass sich das Maximum der Kurve mit höherer Temperatur immer weiter nach links verschiebt, nämlich hin zu kleineren Wellenlängen (entprechend immer mehr einzelnen Lichtteilchen mit höherer Energie).

Man kann an diesen Spektralkurven direkt zwei Dinge ablesen: Je höher Temperatur umso höher der Verlauf der Kurve (und umso größer die Fläche unter der Kurve). Das entspricht der Aussage, dass Körper im Wärmegleichgewicht umso mehr thermische Strahlung aussenden, je höher ihre Temperatur ist. Außerdem sieht man, dass sich das Maximum der Kurve mit höherer Temperatur immer weiter nach links verschiebt, nämlich hin zu kleineren Wellenlängen (entprechend immer mehr einzelnen Lichtteilchen mit höherer Energie).

Aus solchen Planck-Kurven kann zumindest für einige einfache Situationen bereits schöne Modelle bauen, welche Strahlung man von einem Objekt erwartet. Wird die Strahlung in einer einzigen Region konstanter Temperatur erzeugt, erwartet man eine Planck-Kurve (z.B. bei einem Stern). Gibt es zwei Komponenten mit unterschiedlicher Temperatur, erwartet man eine Überlagerung von Planck-Kurven (z.B. Stern mit Scheibe darum herum).

Beobachtungen bei unterschiedlichen Wellenlängen

Bereits die Planck-Kurven und einiges Grundwissen von dem, was da im Kosmos so herumfliegt, zeigen, dass Astronomen tunlichst in einem weiten Wellenlängenbereich arbeiten sollten. Das ist physikalisch gar nicht so einfach – jeder Wellenlängenbereich hat eigene Vorteile, eigene technische Voraussetzungen und eigene Herausforderungen. Wo die Röntgenastronomen jedes einzelne Lichtteilchen mit Handschlag begrüßen und ihm einen Namen geben (na gut, leicht übertrieben) kommen bei den Radioastronomen soviele Photonen an, dass sie ohne Probleme

Nutzen aus der Wellennatur des Lichts ziehen können, die sich in der Verteilung der Lichtteilchen niederschlägt (wann kommen wieviele Lichtteilchen an?), und beispielsweise mehrere ihrer Teleskope zu einem einzigen zusammenschalten, wie beim ALMA-Observatorium.

Wer astronomische Methoden verstehen will, sollte auch diese verschiedenen Techniken Revue passieren lassen und sich mit den verschiedenen Spielarten von Teleskopen und Detektoren beschäftigen.

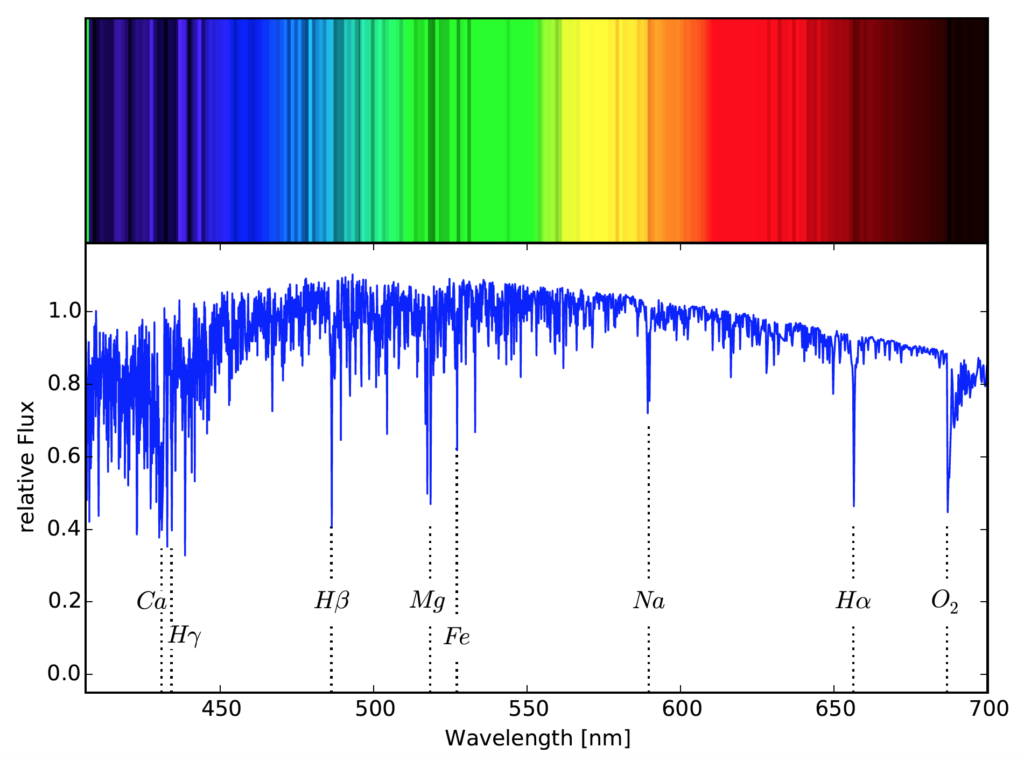

Spektrallinien

Regenbogen und Planck-Spektrum sind weitgehend glatt, steigen sanft an und fallen ab. Aber ein Großteil der Information finden die Astronomen in einem weiteren Bestandteil von Spektren: Scharf begrenzten Maxima oder Minima, genannt Emissionslinien bzw. Absorptionslinien. Hier sind solche Linien in einem Sonnenspektrum zu sehen; im oberen Teil ist (künstlich) dargestellt, wie der entsprechende Regenbogen, erzeugt am Spalt eines Spektrografen aussehen würde. Bei solcher Darstellung zeigen sich die Minima dann in der Tat als Linien:  Wie die Anmerkungen an einigen der Linien schon anzeigen: In diesen Linien steckt Information über die Atome, also die chemischen Elemente, die da im Spiel sind; in entsprechenden Linien im Infrarot-Bereich auch Information über Moleküle. Über den Dopplereffekt enthalten die Linien auch Informationen über Bewegung – entweder des Objekts als Ganzes, dann verschieben sich die Linien, oder der Bewegung vieler verschiedener Gaspartikel, die durcheinanderlaufen; dann verbreitern sich die Linien. Chemische Zusammensetzung, Temperatur, manchmal auch Gravitationsbeschleunigung, Bewegungen, Dichte – in den Linien steckt eine gewaltige Menge an Information. Deren Entschlüsselung ist ein wichtiger Teil der Methoden der Astronomie.

Wie die Anmerkungen an einigen der Linien schon anzeigen: In diesen Linien steckt Information über die Atome, also die chemischen Elemente, die da im Spiel sind; in entsprechenden Linien im Infrarot-Bereich auch Information über Moleküle. Über den Dopplereffekt enthalten die Linien auch Informationen über Bewegung – entweder des Objekts als Ganzes, dann verschieben sich die Linien, oder der Bewegung vieler verschiedener Gaspartikel, die durcheinanderlaufen; dann verbreitern sich die Linien. Chemische Zusammensetzung, Temperatur, manchmal auch Gravitationsbeschleunigung, Bewegungen, Dichte – in den Linien steckt eine gewaltige Menge an Information. Deren Entschlüsselung ist ein wichtiger Teil der Methoden der Astronomie.

Objekte: Struktur und Größe

Dann sind da natürlich noch die Modelle für Struktur und Größe astronomischer Objekte. Mit den einfachsten solcher Modelle hat die Astronomie begonnen: den Modellen für das Sonnensystem mit Kugeln, die sich in bestimmten Formationen umkreisen. Mit Newtons Mechanik und seinem Gravitationsgesetz bekamen die zunächst phänomenologischen Planetensystem-Modelle dann auch eine solide physikalische Grundlage, auf der gleichen Basis wie entsprechende mechanische Modelle z.B. für irdische Strukturen. Auf dieser Basis lässt sich beispielsweise auch simulieren was passiert, wenn Galaxien miteinander kollidieren, oder wie sich die großräumige Struktur im Weltall seit dem Urknall entwickelt hat.

Eine zweite Klasse von Modell schaut sich an, welche Strukturen längerfristig gesehen stabil sind und welche nicht. Typischerweise geht es dabei um entgegengesetzte Einflüsse. Einer davon ist die Gravitation, die sich bemüht, Objekte immer weiter zusammenzuziehen. Ein Kollaps lässt sich unter solchen Bedingungen vermeiden, wenn Kräfte wirken, die das Objekt stabilisieren. Bei einem Festkörper ist es die innere Festigkeit, bei einem Stern sind es Strahlungsdruck und Gasdruck, bei einem Weißen Zwerg oder einem Neutronenstern exotischere Quanteneffekte. Solche Überlegungen grenzen bereits ein, was es für Objekte geben kann – und machen Vorhersagen darüber, welche Eigenschaften astronomische Objekte haben.

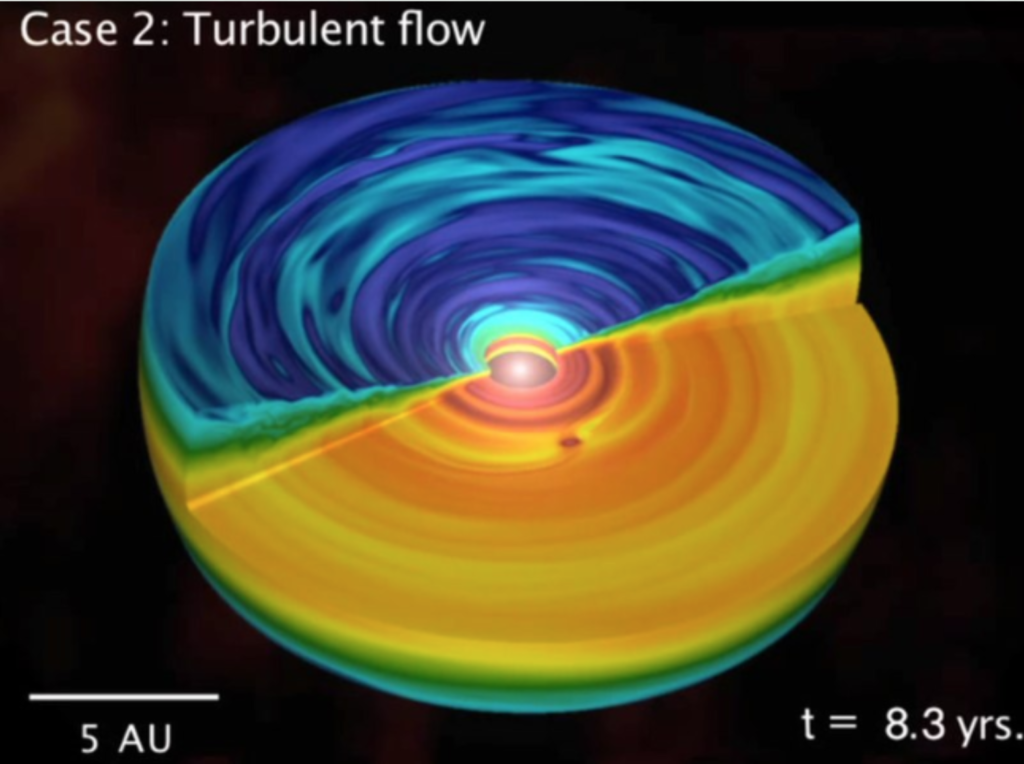

Die derzeit höchste Schule der Modellierung bezieht alles mit ein, was die Physik hergibt: Fließen, Schwerkraft, Turbulenz, Magnetfelder. Und einige astronomische Objekte lassen sich wohl tatsächlich nicht anders verstehen als durch Simulationen, die all diese Effekte berücksichtigen. Ein Beispiel sind protoplanetare Scheiben um junge Sterne, in denen Planeten entstehen. Dort scheint beispielsweise die Turbulenz eine Rolle zu spielen wenn es darum geht zu erklären, warum die kleinen Staubteilchen in solchen Scheiben mit der Zeit zu Planetengröße anwachsen können; hier ein Schnappschuss einer Simulation aus der Theoriegruppe Planeten- und Sternentstehung von Hubert Klahr am Max-Planck-Institut für Astronomie:

Zeitliche Entwicklung und Statistik

Die Größenskalen der Astronomie sind extrem. Das bedingt auch beachtliche Zeitskalen. Wenn Astronomen von kurzlebigen Sternen reden, geht es um Hunderttausende oder Millionen von Jahren. Schon damit dürfte klar sein: Astronomen können beispielsweise nicht an ein und demselben Stern beobachten, wie sich der Stern bildet (Millionen von Jahren), seinen Kernbrennstoff verbraucht (Milliarden von Jahren) und zum roten Riesen wird (einige Milliarden). [Die genauen Zahlen stehen in diesem Artikel hier.] Sie müssen rekonstruieren, was da geschieht, ohne es in Echtzeit verfolgen zu können.

Mein Lieblingsbild dafür, was die Astronomen da leisten müssen, ist das Szenario mit den Außerirdischen, die das Leben auf der Erde erforschen, dafür aber nur einen einsekündigen Film zur Verfügung haben – der allerdings im Stile von Google Streetview ziemlich vollständig zeigt, was in dieser einen Sekunde an allen erdenklichen Orten auf der Erde passiert ist. Was können diese Außerirdischen z.B. über das menschliche Leben aussagen, und was nicht? (Ich hatte ein ähnliches Szenario schon früher in “Das Leben in einem Tag” und Astronomie behandelt.) Ähnlich geht es Astronomen, die beispielsweise mithilfe des Hertzsprung-Russell-Diagramms versuchen, das Leben der Sterne zu rekonstruieren.

Blick in die Vergangenheit

Eine der machtvollsten Methoden der Astronomie macht sich die endliche Lichtgeschwindigkeit zunutze. Wir sehen astronomische Objekte ja bekanntlich nicht so, wie sie jetzt sind, sondern so, wie sie waren. Die Andromedagalaxie beispielsweise sehen wir so, wie sie vor 2,5 Millionen Jahren aussah, denn soviel Zeit hat das Licht von dieser Galaxie benötigt, um zu uns zu gelangen. (Entsprechend ist die Andromedagalaxie im üblichen Entfernungsmaß der Astronomen 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.)

Angenommen, das Universum sehe im Durchschnitt überall gleich aus – die Galaxien hier bei uns ähneln im Prinzip jenen in 5 Milliarden Lichtjahren Entfernung, es gibt überall im wesentlichen gleich viel Materie, und so weiter. Dann würde uns der Blick in die Ferne Aufschluss darüber geben, wie es auch in unserer Gegend des Kosmos vor entsprechend vielen Jahren aussah. Aus solchen vergleichenden Untersuchungen unterschiedlich ferner Objekte haben die Astronomen beispielsweise schließen können, dass in der Vergangenheit schneller neue Sterne im Universum entstanden sind als heutzutage. Solche Untersuchungen liefern die Daten, die eine Rekonstruktion der Geschichte unseres Kosmos physikalisch erklären muss.

Für statistische Untersuchungen, bei denen die Eigenschaften einer großen Menge von Objekten derselben Klasse untersucht werden, gibt es auch einen eigenen Beobachtungstyp:

Durchmusterungen

Es wäre gemein, in diesem Zusammenhang von “Qualität versus Quantität” zu reden; Tatsache ist aber, dass es grob zwei Arten von Beobachtung gibt. Bei der einen steht im Vordergrund, jeweils ein einzelnes Objekt so genau zu beobachten wie es nie zuvor möglich war. Typischerweise werden dazu die jeweils größten und lichtstärksten Teleskope eingesetzt.

Bei der anderen steht im Vordergrund, eine möglichst große Stichprobe von Objektbildern zu erfassen, so dass man vergleichen und Statistik betreiben kann, etwa: Wieviele Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße gibt es denn nun im Vergleich zu den auf den ersten Blick langweiligeren, weil strukturlosen elliptischen Galaxien?

Solche Stichproben-Suchen heißen in der Astronomie Durchmusterungen. Und sie liefern Daten, die sich dann direkt statistisch auswerten lassen – sei es im Vergleich mit existierenden Modellen, sei es auf der Suche nach Zusammenhängen, für die dann erst noch Erklärungen formuliert werden müssen.

Fazit

Ich bin jedenfalls schon gespannt auf die weiteren Teile der kommenden Vorlesungen – und die Zuhörer/-innen sind es hoffentlich auch. Methoden der Astronomie bieten eine schöne Gelegenheit, die Astronomie einmal schräg zu betrachten, jenseits der üblichen systematischen Darstellungen (wie ich sie z.B. in meiner Serie Grundwissen Astronomie geliefert hatte), nämlich durch die Brille der Frage, wie Astronominnen und Astronomen diese ganzen Ergebnisse überhaupt herausgefunden haben.

Für jemanden wie mich, der ja auch regelmäßig Pressemitteilungen zu astronomischen Themen verfasst, haben die Methoden der Astronomie noch einen wichtigen weiteren Aspekt. Wir wählen die Themen unserer Mitteilungen nach der wissenschaftlichen Wichtigkeit aus und beschränken uns nicht auf diejenigen Meldungen, von denen wir meinen, dass sie die Öffentlichkeit besonders direkt ansprechen (Exoplaneten!). Beim Herausarbeiten dessen, was die Wissenschaftler an den betreffenden Ergebnissen wichtig finden, spielen oft auch methodische Fragen eine Rolle – dafür, warum ein bestimmtes Ergebnis gerade jetzt gelungen ist ebenso wie dafür, was sich die Wissenschaftler von dem Ergebnis an weiteren, zukünftigen Erkenntnissen erhoffen. Daher meine Überzeugung: Wer sich näher mit den Methoden der Astronomie befasst, hat deutlich mehr von aktuellen astronomischen Meldungen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Pluspunkt.

In den nächsten Wochen werden die oben angerissenen Themen jedenfalls noch in vielerlei Hinsicht vertieft. Vielleicht gibt es zu der einen oder anderen der kommenden Vorlesungen dann auch hier auf meinem Blog eine kurze Zusammenfassung.

Dieser Beitrag ist ein äusserst anregender Aufsatz über den operationellen Raum, in dem sich die Astronomie mit ihren Instrumenten bewegt.

Aus der Perspektive des wissbegierigen Beobachters und Sammlers von möglichst vielen, möglichst präzisen Beobachtungsdaten ist die astronomische Vermessung des vor unserer Haustüre liegenden Universums letzlich ein Ressourcenproblem, das sich auf folgende Frage kondensieren lässt: wie kann man mit möglichst wenig Teleskopen möglichst viel astronomische Objekte so detailliert so abbilden, dass wir die schon formulierten astronomischen Fragen beantworten können und zudem die Chancen erhöhen, wirklich neues zu entdecken. Der obige Beitrag verdeutlich im Kapitel Spektrallinien, dass wertvolle Information über astronomische Objekte in den Spektren stecken, also in der Zusammensetzung des Lichts, das von den Sternen, Nebeln und Galaxien stammt. Eigentlich bräuchten wir Teleskope, die gleichzeitig in mehreren, am besten gar in allen Frequenzen Bilder aufnehmen. Heute ist das nur eingeschränkt möglich. Statt einem Teleskop brauchen wir heute mehrere Teleskope, die alle, dieselben Objekte abbilden, ein Teleskop, das im Radiofrequenzbereich arbeitet, und je ein Teleskop für den Infrarotbereich, den optischen Bereich und für den Gammastrahlenbereich.

Ressourceneffizienter wäre es diese Teleskope in einem einzigen Gerät zu vereinen. Das wird wohl nie für den ganzen Frequenzbereich von den Radiowellen bis zur Gammastrahlung möglich sein, aber vielleicht wird man irgendwann Teleskope bauen können, die Bilder aufzeichnen, welche die Stärke jeder Frequenz in jedem Bildpunkt vom Radio- bis zum Infrarotbereich enthalten. Das von Max Tegmark und, Matias Zaldarriaga vorgeschlagene Fast Fourier Telescope geht wohl in diese Richtung.