Gravitationswellen-Nachweistechnik: Prasselnde Photonen

BLOG: RELATIV EINFACH

Jetzt, wo die Gravitationswellenastronomie vor der Tür steht, bietet sich eine gute Gelegenheit, sich näher mit den dafür eingesetzten Detektoren zu beschäftigen. Die grundlegende Funktionsweise der LIGO-Detektoren und ihrer Verwandten hatte ich in Gravitationswellendetektoren: wie sie funktionieren (GW Teil 2) erklärt und mit Animationen gezeigt, wie die von einer Gravitationswelle erzeugten rhythmischen Verzerrungen des Raums einen Detektor wie LIGO beeinflussen.

Jetzt geht es an die Technik: Im letzten Beitrag “Erschütterte Detektoren” ging es um die aufwändigen Maßnahmen, welche die Forscher treffen müssen, um den Einfluss von Erschütterungen und Vibrationen auf den Detektor klein zu halten. In diesem Beitrag geht um ein Quantenphänomen, das den Gravitationswellenjägern zu schaffen macht.

Vereinfachter Detektor

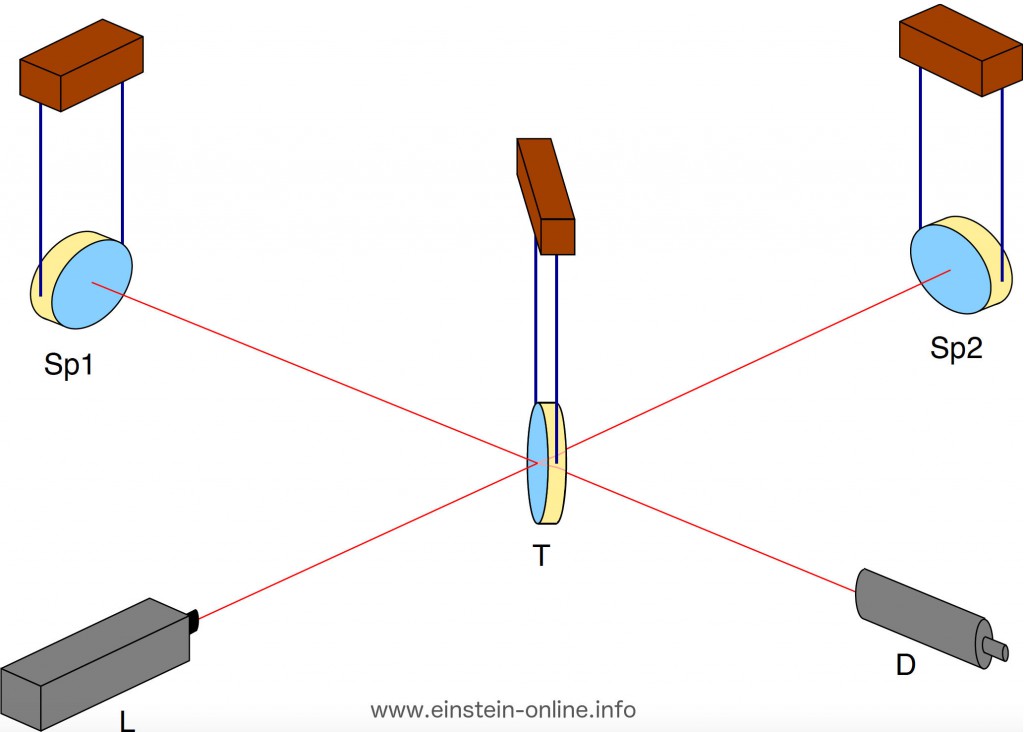

Ich muss an dieser Stelle wiederum nicht die grundlegende Funktionsweise interferometrischer Detektoren wiederholen (die interessierte Leser in Gravitationswellendetektoren: wie sie funktionieren finden); für das weitere Verständnis genügt auch hier das folgende einfache Bild: Der Detektor besteht vereinfacht aus mehreren Elementen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind.

Der Einfluss einer Gravitationswelle besteht (näherungsweise) darin, den Abstand zwischen dem Spiegel Sp1 und dem in der Mitte aufgehängten sogenannten Strahlteiler T rhythmisch ein winziges bisschen zu vergrößern und zu verkleinern, und gleiches geschieht mit dem Abstand zwischen dem Spiegel Sp2 und dem Strahlteiler. Durch die Anordnung läuft bei L erzeugtes Laserlicht, mit dessen Hilfe die eigentliche Messung durchgeführt wird.

Photonenprasseln

Um das Funktionieren des Detektors zu verstehen (wie in meinem Gravitationswellendetektoren: wie sie funktionieren) ist es zwar sinnvoll, sich das Laserlicht als Welle vorzustellen. Aber wenn man genau hinschaut, wird das Verhalten des Laserlichts durch die Quantentheorie beschrieben: das Laserlicht besteht aus einzelnen Energiepaketen, die Photonen genannt werden.

Die Photonen sind zufällig verteilt – wenn man bestimmen könnte, wieviele Photonen in einer gegebenen Zeit an einem bestimmten Ort im Detektor vorbeifliegen, dann wären es im Durchschnitt zwar jeweils ungefähr gleich viele Photonen, entsprechend der durchschnittlichen Leistung der Laserstrahlung an dem betreffenden Ort. Aber wenn man genauer hinschaut, wären es eben bei jeder Messung dann doch jeweils ein paar weniger, dann wieder ein paar mehr, zufällig verteilt gemäß der sogenannten Poisson-Verteilung, die gerade solch eine Kombination von zufälligen Einzelereignissen beschreibt. Diese Fluktuationen werden auch als Schrotrauschen bezeichnet.

Eine kleine Rechnung

Für Leser, die eine einfache Rechnung nicht scheuen, kann ich konkreter werden. Alle anderen können gleich zum nächsten Abschnitt springen.

Allgemein wird bei einem Interferometer wie dem oben skizzierten die Strahlungsleistung gemessen, die am Ausgang ankommt, also in meiner Skizze am Photodetektor D. Diese Strahlungsleistung entspricht der Lichtenergie, die pro Zeiteinheit am Photodetektor ankommt. Man kann sie messen, indem man ein bestimmtes Mess-Zeitintervall τ festlegt, dann misst, welche Energie den Photodetektor im Zeitinterval τ erreicht und das Ergebnis durch die Dauer τ teilt; dadurch erhält man die durchschnittliche Strahlungsleistung P während des Messintervals τ.

Das Laserlicht hat eine feste Frequenz f, und das heißt: im Idealfall hat jedes einzelne Photon des Laserlichts dieselbe Energie E = hf, mit h dem Planck’schen Wirkungsquantum (der fundamentalen Konstante der Quantentheorie).

Die während des Zeitintervalls τ ankommende Energie messen heißt daher: die Zahl N der während des Intervalls ankommenden Photonen zählen und das Ergebnis mit E=hf malnehmen.

Fluktuiert die die Zahl der ankommenden Photonen etwas, dann fluktuiert auch die gemessene Energie, und damit die gemessene Durchschnittsleistung. Aus dieser Durchschnittsleistung soll nun aber erschlossen werden, was der Detektor gemessen hat. Zufällige Fluktuationen der gemessenen Leistungen sind ein Störeinfluss, der das zu messende Signal überlagert. Ab Gravitationswellenfrequenzen von rund 100 Hertz ist das Schrotrauschen bei heutigen Detektoren wie LIGO sogar der größte Störeinfluss – wer das Schrotrauschen vermindern kann, verbessert damit direkt die Empfindlichkeit seines Detektors!

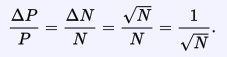

Aus vergleichsweise einfachen statistischen Überlegungen folgt, dass die erwartbaren zufälligen Fluktuationen ΔN der in einem gegebenen Zeitintervall ermittelten Photonenzahl N proportional zur Wurzel aus N sind. Die relativen Fluktuationen der gemessenen Strahlungsleistung P sind damit Diese relativen Fluktuationen bestimmen wiederum die relative Genauigkeit, mit der man am Detektorausgang den Gravitationswelleneinfluss messen kann.

Diese relativen Fluktuationen bestimmen wiederum die relative Genauigkeit, mit der man am Detektorausgang den Gravitationswelleneinfluss messen kann.

Fazit der kleinen Rechnung

Die relative Stärke der Störungen aufgrund des Schrotrauschens ist umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Photonen, die im Interferometer unterwegs sind. Je größer diese Anzahl, desto kleiner die relative Stärke der Störungen.

Daraus folgt als Nachweisstrategie: Um das Schrotrauschen möglichst gering zu halten, muss man die Photonenzahl soweit erhöhen wie möglich. Sprich: Man muss möglichst viel Laserleistung im Detektor haben.

Schaut man sich genauer an, bei welchem Zustand des Interferometers das Schrotrauschen am geringsten ist, bekommt man außerdem heraus: in dem Zustand, in dem in Abwesenheit einer Gravitationswelle kein Licht den Detektor verlässt. Zweiter Teil der Strategie ist demnach, den Detektor in genau diesem Zustand zu betreiben: ohne Gravitationswelle kein Licht am Ausgang.

Laserleistung maximieren

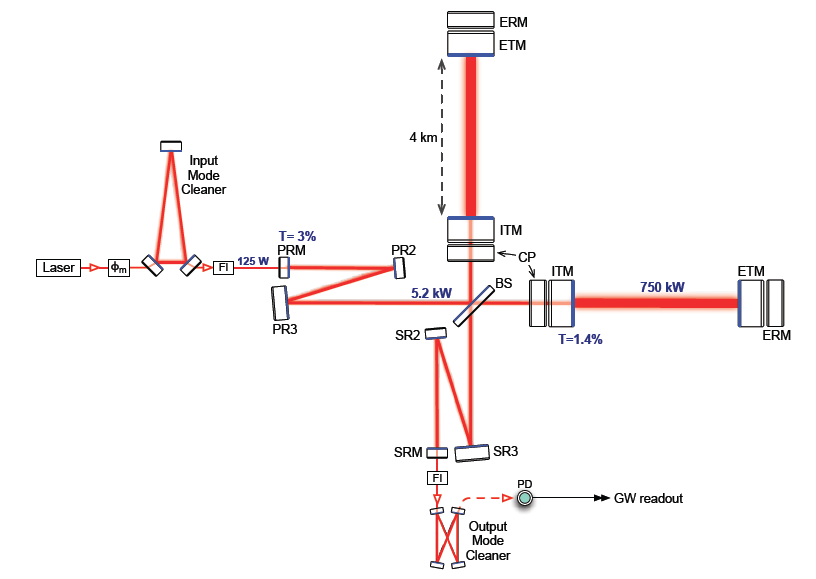

Wie bekommt man die Laserleistung besonders hoch? Hier ist der eigentliche Plan der grundlegenden LIGO-Optik, etwas weniger vereinfacht (aber immer noch ohne diverse Kontroll- und Regelungssysteme), entnommen aus der Detektorbeschreibung der Ligo Scientific Collaboration “Advanced LIGO” (LIGO Document P1400177-v6):

Der vereinfachte Aufbau, den ich eingangs skizziert hatte, ist hier gerade noch zu erkennen: ganz links ist der Laser, der Laserlicht erzeugt; BS ist der Strahlteiler, und die beiden ETM (für “end test mass”) sind das, was in der vereinfachten Skizze die Spiegel Sp1 und Sp2 waren. PD ist der Photodetektor.

Der vereinfachte Aufbau, den ich eingangs skizziert hatte, ist hier gerade noch zu erkennen: ganz links ist der Laser, der Laserlicht erzeugt; BS ist der Strahlteiler, und die beiden ETM (für “end test mass”) sind das, was in der vereinfachten Skizze die Spiegel Sp1 und Sp2 waren. PD ist der Photodetektor.

Neu sind zum Beispiel die Spiegel mit der Bezeichnung ITM (“inner test mass”). Diese Spiegel lassen nur 1.4% des Lichts, das von rechts auf sie fällt, durch; der Rest wird zurück zur entsprechenden ETM reflektiert. Die vereinfachte Version, warum es diese Spiegel gibt, ist wie folgt: Gravitationswellen erzeugen relative Längenänderungen. Wie groß der Längenunterschied tatsächlich ist, hängt von der bereits vorhandenen Länge ab. Daher sind besonders lange Detektorarme besonders empfindlich (zumindest solange die Verweildauer des Lichts im Detektor der Schwingungsdauer der zu messenden Welle nicht zu nahe kommt – dann wird es etwas komplizierter). Wegen des ITM-Spiegels, läuft das meiste Laserlicht deutlich mehr als einmal den horizontalen bzw. vertikalen Arm zu einem der äußeren Spiegel ETM entlang. Das vergrößert den Einfluss der Gravitationswelle auf die Lichtlaufzeit; effektiv ist es so, als betrüge die Armlänge des Interferometers nicht bloße 4 km, sondern ganze 1120 km. Der Abstand zwischen ITM und zugehörigem ETM muss genau auf die Lichtwellenlänge abgestimmt sein, damit das Licht dauerhaft gespeichert ist. Die Anordnung, die sich dadurch ergibt, nennt man Fabry-Perot-Resonator; ein Interferometer, das zwei solche Resonatoren in den Armen hat, heißt Fabry-Perot-Interferometer.

Ist es im Normalfall am Detektorausgang dunkel, sofern keine Gravitationswelle den Detektor beeinflusst, dann würde das hineingeleitete Licht bei einem normalen Michelson-Interferometer wie in der Skizze ganz zu anfang das Interferometer wieder in Richtung Laser verlassen. (Irgendwo muss es ja hin!) Bei LIGO ist dort, wo das Licht dann den Detektor verließe, allerdings noch ein weiterer Spiegel PRM (“power recycling mirror”) angebracht, der 97% des dort ankommenden Lichts wieder in den Detektor zurückschickt. (Die Spiegel PR2 und PR3 gehören zu PRM dazu.)

(Die anderen Spiegel? SR2, SR3 und SRM schicken auch etwas in den Detektor zurück, nämlich das Signal, das die Anwesenheit einer Gravitationswelle anzeigt; dadurch werden Signale in einem bestimmten Frequenzbereich verstärkt. Input Mode Cleaner sorgen dafür, dass das Licht in genau die richtige Richtung in den Detektor einfällt, so dass elektrische und magnetische Felder senkrecht zu den Detektorachsen sind, die das Licht entlang läuft; sie helfen außerdem, die Frequenz zu stabilisieren. Output Mode Cleaner filtern Streulicht und sonstige Lichtanteile, die nicht zu dem Lichtanteil gehören, an dem sich gravitationswellenbedingte [oder andere] Spiegelverschiebungen bemerkbar machen.)

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen zeigen die Angaben zur Laserleistung, die in das Diagramm eingezeichnet sind. Die 125 Watt, die der Laser laufend in das System einspeist, sind schon sehr ordentlich. In dem durch Power Recycling Mirror und Signal Recycling Mirror begrenzten System sind es dann immerhin schon 5200 Watt, die dort umlaufen, und in den Fabry-Perot-Resonatoren (zwischen ITM und zugehörigem ETM) sind es beachtliche 750.000 Watt (750 kW).

So bekommt man das Schrotrauschen einigermaßen in den Griff.

Spiegeldruck

Allerdings hat die Medaille auch eine Kehrseite. Die vielen Photonen, die da auf den Weg geschickt werden, prasseln schließlich auch auf die Spiegel, z.B. auf die End-Testmassen (alias Sp1 und Sp2), aber auch auf die inneren Spiegel (ITM).

Einfallendes Licht, bzw. eben: auf den Spiegel fallende Photonen erzeugen dort einen Strahlungsdruck, drücken den Spiegel also ein wenig nach außen. Das Problem ist dabei nicht der durchschnittliche Strahlungsdruck, denn der führt zusammen mit der Gravitationskraft, die den Spiegel nach unten zieht, und der Pendelaufhängung des Spiegels von oben lediglich zu einer kleinen, konstanten Verschiebung des Spiegels, die den Nachweisprozess nicht stört.

Problematisch sind die winzigen Unregelmäßigkeit des Auftreffens der einzelnen Photonen, also gerade die Abweichung vom Mittelwert. Die führen nämlich zu Schwankungen: Wenn in einem kleinen Zeitintervall etwas weniger Photonen auftreten als im Durchschnitt, dann wird der Spiegel durch den Strahlungsdruck etwas weniger ausgelenkt als sonst. Treffen etwas mehr Photonen ein als im Durchschnitt, wird der Spiegel etwa mehr ausgelenkt. Diese Auslenkungen durch Strahlungsdruck-Fluktuationen sind ebenfalls ein Störeffekt.

Dieser Effekt ist zwar sehr klein, zum Vergleich: Bei einer Strahlungsleistung von 100 kW fallen pro Sekunde einige 1024 (eine Million Milliarden Milliarden) Photonen auf einen der Spiegel, entsprechend einer Druckkraft von fünf Tausendstel Newton (sprich: der Gewichtskraft eines halben Gramms Materie). Die Kraftfluktuationen dagegen liegen bei nur rund 10-15 Newton, entsprechend der Gewichtskraft eines zehntausendstel milliardstel Gramms Materie. Für ein einfaches knapp 60 cm langes Pendel wie die unterste Stufe der Pendelmassen-Aufhängung kommt man auf Auslenkungs-Fluktuationen im Bereich von einigen 10-18 m, also geringer als die für eine typische Gravitationswelle im LIGO-Nachweisbereich erwartete Verschiebung.

Hinzu kommt, dass die Strahlungsdruck-Effekte am größten sind bei eher kleinen Frequenzen, also dort, wo bei heutigen Detektoren seismische Störungen (siehe mein letzter Beitrag “Erschütterte Detektoren”) dominieren.

Insgesamt spielen die Strahlungsdruck-Effekte für die Frage, was die Empfindlichkeit heutiger Detektoren begrenzt, eine eher untergeordnete Rolle.

Quantentricks mit Laserlicht

Für zukünftige Detektoren dürften die Strahlungsdruck-Effekte dagegen durchaus relevant werden – und dann steht man vor der Wahl: Was tun? Strahlungsleistung erhöhen, Störungen durch Schrotrauschen senken aber dafür größere Strahlungsdruck-Störungen? Oder anders herum: Etwas weniger Leistung, weniger Strahlungsdruck-Fluktuationen aber dafür mehr Schrotrauschen?

Wen das an das grundlegende Mess-Dilemma der Quantentheorie erinnert, nämlich die Heisenberg’sche Unschärferelation für gleichzeitige Messungen von Ort und Impuls eines Teilchens, liegt genau richtig. Auch Strahlungsdruck-Rauschen und relatives Schrotrauschen bilden ein solches Paar von Größen, von denen man nur eine klein bekommen kann.

Das beste, was man allein durch Wahl der richtigen Strahlungsleistung erreichen kann, definiert das sogenannte Standard-Quantenlimit (standard quantum limit) – eine grundlegende Grenze für herkömmliche interferometrische Gravitationswellendetektoren.

Allerdings liegt in dieser Quantensituation auch eine Chance: Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man ausnutzen, dass man letztlich nur eine Größe messen möchte – nämlich die Spiegelverschiebung, die im Ernstfall das Vorhandensein von Gravitationswellen anzeigt – und die Lichteigenschaften so manipulieren, dass genau diese Detektorgröße besonders genau bestimmbar wird. Entsprechende Versuche mit sogenanntem “gequetschtem Licht” unternehmen insbesondere die Kollegen am Albert-Einstein-Institut (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik) in Hannover.

Aber das ist Zukunftsmusik.

Zusammenfassung

Neben den seismischen Störungen haben wir damit einen weiteren Störeinfluss für den Gravitationswellennachweis kennengelernt, der die Empfindlichkeit der entsprechenden Messungen begrenzt: Schrotrauschen, also das Prasseln, dass sich ergibt, weil Licht eben aus diskreten Energiepaketen besteht, den Photonen. Abhilfe schaffen Interferometer mit sehr hoher Strahlungsleistung, die in Abwesenheit von Gravitationswellen am Photodetektor-Ausgang so gut wie kein Licht herauslassen.

Nach wie vor ist das Schrotrauschen aber einer der Effekte, welche die Messempfindlichkeit von Detektoren wie LIGO begrenzen. In einem späteren Artikel will ich die verschiedenen Störeinflüsse dann einmal alle zueinander in Beziehung setzen.

Mir scheint: eLISA ist vom Schrotrauschen genau so betroffen wie das erdgebunde LIGO. Besonders ungünstig für eLISA ist folgendes:

Hinzu kommt, dass die Strahlungsdruck-Effekte am größten sind bei eher kleinen Frequenzen, also dort, wo bei heutigen Detektoren seismische Störungen (siehe mein letzter Beitrag “Erschütterte Detektoren”) dominieren.

denn eLISA soll ja gerade im tiefen Frequenzbereich Vorteile bringen, Zitat: Das Ziel des Projekts ist die Messung von Gravitationswellen, die den Detektor durchlaufen. eLISA wird am empfindlichsten im Frequenzbereich zwischen 0,1 mHz und 1 Hz sein.

Ich nehme an, die 1 Million Kilometer langen Interferometerarme kompensieren das.

Zudem ist mit eLISA nicht vor 2034 zu rechnen. Bis dann wird man wohl ein zuverlässiges Strahlsystem haben, welches “gequetschtes Licht” verwendet.

Genau, auch für LISA bzw. eLISA ist Schrotrauschen ein limitierender Faktor, den man aber soweit im Griff hat, dass die vorgesehenen Messungen möglich werden.

Ich wüsste nicht, dass bei eLISA gequetschtes Licht vorgesehen wäre; das Problem mit dem Strahlungsdruck dürfte bei den vergleichsweise winzigen Strahlungsmengen, die bei jedem der LISA-Satelliten ankommen, ja auch nicht wirklich wichtig sein. eLISA muss zudem jetzt entwickelt werden; da wird man eher auf gut getestete Techniken setzen. Weltraummissionen gehen möglichst wenig technische Risiken ein.

Ja, gequetschtes Licht scheint bei eLISA nicht nötig zu sein – vorausgesetzt man benutzt Time delay interferometry

Time-Delay Interferometrie bringt aber ihre eigenen Probleme (bedingt durch die (zu geringe) Ganggenauigkeit der mitgeführten Uhren) mit sich. Der Artikel Time-Delay Interferometry with optical frequency comb schlägt deshalb – um die Notwendigkeit von additional inter-spacecraft phase measurements zu umgehen – eine neue Form der Time-Delay Interferometrie mit optischen Frequenzkämmen vor.

Anmerkung: Time-Delay Interferometrie muss man bei eLISA auf alle Fälle anwenden, weil die Arme nicht genau die gleiche Länge haben. Die Verwendung von TDI hat also nichts mit dem Quantenrauschen (Schrotrauschen) zu tun.

Allerdings bringt Time-Delay Interferometrie ihre eigenen Referenzprobleme mit sich. Mit optischen Frequenzkämmen scheint man diese Probleme aber umgehen zu können.

Genau. Time-Delay-Interferometrie ist nötig, vor allem auch weil sich die Abstände zwischen den Satelliten ja doch langsam ändern. Aber das führt uns weit weg vom eigentlichen Thema dieses Blogbeitrags und ist ein Thema für sich.

Schrotrauschen+Thermisches Rauschen scheinen ab 500 Hertz die limitierenden Faktoren der Gravitationswellenastronomie zu sein. GEO-HF (high-frequency upgrade von GEO 600) will im Hochfrequenzbereich möglichst nahe an die fundamentalen Rauschgrenzen heranrücken und begründet damit auch den Einsatz von “gequetschtem Licht”. Denn: Wenn man das Frequenzband von 100 zu 10’000 Hertz durchläuft, dann nimmt der Einfluss des thermischen Rauschens ab, das jedem Lichtstrahl innewohnende Schrotrauschen dagegen nimmt deutlich zu und wird schliesslich zur alles bestimmenden Rauschquelle.

Als Quellen von hochfrequenten Gravitationswellen kommen in Frage: Sternkollaps, Rotationsinstabilitäten und Oszillationen von Supernovaausbruch-Übrigbleibseln (Central Compact Objects in Supernova Remnants). Ich schätze mal, das sind alles relativ schwache Quellen von Gravitationswellen. Sie werden also mit der Laserinterferometrie nur für nahe Objekte nachgewiesen werden können – wenn überhaupt, denn die Empfindlichkeit von Laserinterferometern ist bei diesen hohen Frequenzen reduziert.

Die meisten Forschungsprojekte im Bereich Gravitationswellen scheinen auf eher niederfrequente Quellen konzentriert zu sein. Unterhalb 10 Hertz werden unter anderem die primordialen Gravitationswellen erwartet, also die Gravitationswellen, die währen der Inflation entstanden – und die auch heute noch durchs All schwirren.Möglicherweise können diese Gravitationswellen besser mit der Atominterferometrie nachgewiesen werden, zumal man die Empfindlichkeit eines Atominterferomters für einen schmalen Frequenzbereich erhöhen kann indem man Resonanz ausnutzt.

Wie gesagt: Gemach. Dazu kommt noch was. Ihre unsystematische Kurzfassung bringt hier, soweit ich sehen kann, nicht allzuviel.