“Fast-Food” für das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße

BLOG: Promotion mit Interferenzen

Sagitarrius A*, das super-massereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, muss hungern. Anders als die schwarzen Löcher in aktiven Galaxien, die bis zu mehrere Sonnenmassen pro Jahr verschlingen, fällt in Sagitarrius A* nicht mal eine Erdmasse pro Jahr ein. Zwar gibt es rund um das schwarze Loch genügend Material: in den zentralen paar Parsec etwa gibt es einige zig-tausend Sonnenmassen an Gas und einen Sternhaufen; darunter, ganz im Zentrum, die berühmten “S-Sterne”, deren Bewegungen um Sagittarius A* die präzise Bestimmung der Masse des dort vermuteten schwarzen Loches erlauben. Doch die Sterne kreisen um das schwarze Loch und das Gas nur in “kleinen Happen” hinein. Dies wird sich aber bald ändern, wie eine soeben publizierte Beobachtung zeigt, die Stefan Gillessen, Reinhard Genzel und Kollegen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München gelang.

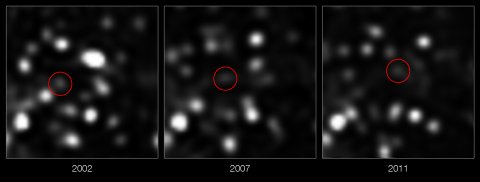

Auf Bildern, die sie im Sommer dieses Jahres am VLT in Chile aufgenommen haben, entdeckten sie einen unregelmäßig geformten “Fleck”, der sich deutlich von den regelmäßig-runden Sternen in der Umgebung unterscheidet. Nach gründlicher Überprüfung der Archiv-Bilder, war der Fleck auch dort zu erkennen — kleiner und in größerem Abstand von Sagittarius A*.

Eine Staubwolke nähert sich mit hoher Geschwindigkeit dem Galaktischen Zentrum — und beschleunigt. Im Jahr 2004 war sie noch etwa 1200 km/s schnell, dieses Jahr wurden 2350 km/s (etwa 8,5 Millionen km/h) gemessen. (Bild: ESO/MPE)

Darüberhinaus ist der Fleck nur in Bildern im relativ langwelligen “L-Band” zu erkennen, nicht jedoch im kurzwelligeren “K-Band”, in dem Sterne typischerweise hell leuchten. Dies zeigt, dass die Temperatur des Objekts deutlich geringer ist als die eines Sterns und zwar nur etwa 550 Kelvin (etwa 200 Grad Celsius). Doch damit nicht genug, haben Stefan Gillessen und Kollegen auch “3D-Bilder” aufgenommen bei denen in jedem Bildpunkt ein Spektrum enthalten ist (mit derselben Methode sind letzte Woche die beiden neuen supermassereichen schwarzen Löcher entdeckt worden, zur Methode siehe auch die Beschreibung in Helmut Dannerbauers Blog). In diesen Daten ist zu sehen, wie sich das Objekt in die Länge zieht, während es sich dem schwarzen Loch nähert — “wie Spaghetti” (so Stefan Gillessen im ESO-Video).

Der Tisch ist also gedeckt und die Mahlzeit in Sicht, ein bisschen muss man sich aber noch gedulden, bis serviert wird. Gemäß der Vorhersage der Autoren wird die Wolke etwa Mitte 2013 in einem Abstand von lediglich 40 Milliarden Kilometern am schwarzen Loch vorbeifliegen. In astronomischen Dimensionen ausgedrückt, entspricht dieser Abstand gerade mal dem dreitausendfachen des Ereignishorizonts des schwarzen Loches, also jenem Abstand ab dem nichts mehr dem schwarzen Loch entrinnen kann. Bei diesem nahen Vorbeiflug (lediglich zwei der oben genannten “S-Sterne” kamen dem schwarzen Loch in den letzten 20 Jahren noch näher) wird die Wolke allerdings großen Gezeitenkräften ausgesetzt sein und zerrissen werden — was sich bereits in den jetzt publizierten Aufnahmen andeutet. Dieser Gezeiteneffekt ist derselbe, der Ebbe und Flut verursacht: Der Teil eines Objekts der näher an der anziehenden Masse ist als der Schwerpunkt des Objekts, spürt eine stärkere Gravitionskraft. Der vordere Teil der Wolke bzw. der mond-zugewandte Teil der Erde spüren daher eine stärkere Kraft als der Mittelpunkt dieser Objekte und die Wolke wird in die Länge gezogen (bzw. ein Wellenberg bildet sich auf dem Ozean — die Flut). Auf der anderen Seite der Wolke ist die Graviationskraft kleiner als es dem Mittelwert entspricht (der die Wolke beschleunigt), entsprechend wird der Schwanz der Wolke weniger Stark angezogen und entfernt sich in die andere Richtung — die Wolke wird also in die Länge gezogen und bei einem nahen Vorbeiflug letztlich ganz zerrissen.

Simulation der Entwicklung der Gaswolke nach ihrem Vorbeiflug am schwarzen Loch (Video: ESO/MPE/M.Schartmann)

Was also hat das schwarze Loch im Zentrum davon? Wie sich die Wolke nach dem Vorbeiflug weiterentwickelt ist schwer vorherzusagen, da hierfür unter anderem Details wie die Entwicklung der Gasdichten und Schockwellen-Entstehung relevant sind, die eine detaillierte Simulation erfordern. Eine erste solche Simulation von Marc Schartmann, ebenfalls am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, zeigt wie sich die Wolke entwickeln könnte. Welcher Anteil der Wolke letztlich in Sagittarius A* einströmt (und wann) ist ungewiss. Klar ist, dass die nächsten Jahre im Galaktischen Zentrum einiges los sein wird und es sich daher besonders lohnt, mit den scharfen Augen des Very Large Telescope hinzuschauen. Denn die Details der Akkretion von Gas auf schwarze Löcher sind generell noch nicht verstanden. Im Gegensatz zu den schwarzen Löchern im Zentrum anderer Galaxien, die typischerweise etliche Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, sitzen wir hier jedoch “in der ersten Reihe” und können das Einströmen von Gas auf Sagittarius A* in einem Abstand von nur etwa 25 000 Lichtjahren im Detail mitverfolgen.

Es bleibt noch die Frage, woher die Wolke kam. Dies ist aufgrund des “Getümmels” im Galaktischen Zentrum wohl nicht eindeutig zu beantworten. Gillessen und Kollegen vermuten aber, dass die Wolke einem der jungen und massereichen (d.h. mehrere Sonnenmassen schweren) Sterne im Galaktischen Zentrum entsprang. Solche Sterne verlieren im Laufe ihrer “Jugend” einen wesentlichen Teil ihrer Masse in Form von Sternenwinden und könnten daher sehr gut der Ursprung der Wolke sein.

Flug in das galaktische Zentrum: Am Anfang dieses Videos ist eine sehr schöne Simulation eines Einflugs in das Galaktische Zentrum zu sehen. Im Anschluss erklären die Autoren des Papers die Relevanz der Entdeckung (englisch). (Video: ESO)

Literatur

- Stefan Gillessen, Reinhard Genzel, Tobias Fritz und andere, Nature, 5. Januar 2012, Vorabdruck (PDF)

- Weitere Zahlen und Fakten aus: Reinhard Genzel, Frank Eisenhauer und Stefan Gillessen, Reviews of Modern Physics, 82 (Oktober-Dezember 2010)

- ESO-Pressemitteilung 1151 (14. Dezember 2011)

Update (15. Dezember): Video-Links durch YouTube-Einbindungen ersetzt.

Update 2 (16. Dezember): Der kleinste Abstand der Gaswolke zu Sgr A* ist etwa 3000 Schwarzschildradien, nicht 3. Danke an Marc Schartmann für den Hinweis.

Sehr interessanter Artikel. Wie oft werden solche Ereignisse auftreten? MaW, ist es grosses Glueck, dass man diese Wolke beobachten kann?

P.S. Noch eine Pedanterie:

Gezeiten auf der Erde werden im Wesentlichen duerch die unterschiedlichen Fliehkraefte verursacht, die bei der Rotation der Erde um den Schwerpunkt des Erde-Mond Systems auftreten. Der Beitrag durch die Gravitation des Mondes ist etwa eine Groessenordnung kleiner.

… oder auch nicht (http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten). Muss ich mir wohl nochmal in Ruhe anschauen.

Häufigkeit des Einfalls

Hallo schnablo, es ist meines Wissens das erste Mal, dass so etwas beobachtet wird und das galaktische Zentrum wird nun immerhin seit > 20 Jahren intensiv beobachtet. Das (1/20 Jahre) wäre also wohl eine obere Grenze für die Einfallrate.

Grüße, Leonard

Etwa Mitte 2013 … vorbeifliegen?

Ich dachte, man wird von der Erde aus das Ereignis, dass längst stattgefunden hat, Mitte 2013 beobachten können. Oder sind Beobachtungen nicht mehr an die Lichtgeschwindigkeit gebunden?

Liebe Grüsse

Alles ist relativ

Hallo Adi,

ja, natürlich wird man von den Vorbeiflug der Wolke an Sagittarius A* Mitte 2013 beobachten. Das galaktische Zentrum ist etwa 24 000 Lichtjahre von uns entfernt.

Weltuntergang

Nach dem Ende des Maya-Kalenders wird die Erde am 21. Dezember 2012 von der Gammastrahlung aus dem galaktischen Zentrum sterilisiert werden.

Die Mayas haben das schon vor vielen Jahrtausenden von Ausserirdischen Raumfahrern mit überlichtschnellen Raumschiffen erfahren.

Das folgende Bild habe ich aber schon früher für die Eta Carinae Hypernova gezeichnet, denn man kann ja nie wissen, welcher Weltuntergang als nächstes kommt.

http://members.chello.at/….bednarik/ETACARI4.jpg

Sagittarius A liegt mit -29 ° Deklination leider viel weniger günstig als Eta Carinae mit -60 ° Deklination.

Daher würde Sagittarius A bis 61 ° nördlicher Breite hinauf gefährlich sein.

Am besten wäre es, seinen Winterurlaub im Jahre 2012 in Nord-Norwegen zu verbringen.