Der deutschsprachige Monismus nach Ernst Haeckel, Martin Buber und Karl Popper

Mit dem Tod des Stuttgarter Humanisten Andreas Henschel (1957 – 2021) verlor auch ich einen mir wichtigen Arbeitskollegen, Diskussionspartner und Freund. Seit dem Erscheinen von “Gott, Gene und Gehirn” mit Rüdiger Vaas bei Hirzel verging keine Begegnung ohne seinerseits Fragen zu den neuesten, empirischen Befunden aus der Evolutionsforschung zu Religiosität und Religionen – und meinerseits zu den Entwicklungen der humanistischen Gemeinschaften und Philosophie. Und so rief Andreas auch eines Tages an, als beim HVD-Landesverband Baden-Württemberg alte Bücher weggeworfen werden mussten, die der Vorgängergemeinde “Freireligiöse Landesgemeinde Württemberg” gehört hatten: “Du interessierst Dich doch so für Ernst Haeckel und seinen Monistenbund. Da ist noch einiges da.”

Sofort machte ich mich auf den Weg und konnte noch einige monistisch-philosophiegeschichtliche Schätze vor der Entsorgung retten. Geld lehnte Andreas dafür ab, sondern wünschte sich ein signiertes Exemplar meiner Darwin-Biografie “Evolution und Gottesfrage. Charles Darwin als Theologe” (Herder). Denn genau dieses Fach hatte auch er vor dem Wechsel in den nichtreligiösen Humanismus studiert.

1. Der “naturalistische Monismus” nach Ernst Haeckel (1834 – 1919)

Mensch kann sich heute kaum noch vorstellen, welche enorme Bedeutung der (inzwischen leider fast vergessene) Wissenschaftler und Publizist Ernst Haeckel im späten, deutschen Kaiserreich hatte. Als Verbündeter auch des antikatholischen Kanzlers Bismarck griff Haeckel die Evolutionstheorie auf und gab ihr eine eigene, philosophische, organisatorische und vor allem gegen die römisch-katholische Kirche gerichtete Form. 1904 ließ sich der scharfe Religionskritiker auf einem Freidenker-Kongress in Rom sogar als “Gegenpapst” ausrufen und gründete 1906 den “Deutschen Monistenbund”, der auf seinem Höhepunkt 1912 um die 6.000 vielfach prominente Mitglieder umfasste. Mit fast jedem Seminar, das ich an der Universität Jena (bis zum Sonderkontingent BW) unterrichtete, besuchte ich das Ernst-Hackel-Haus sowie das evolutionäre, phyletische Museum.

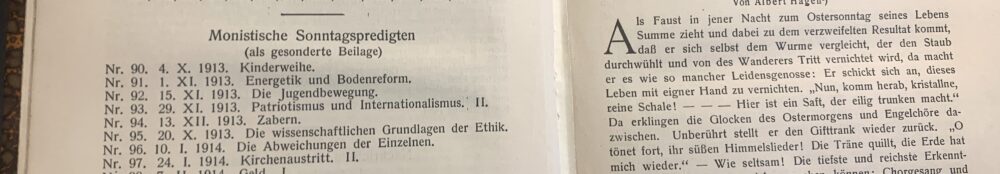

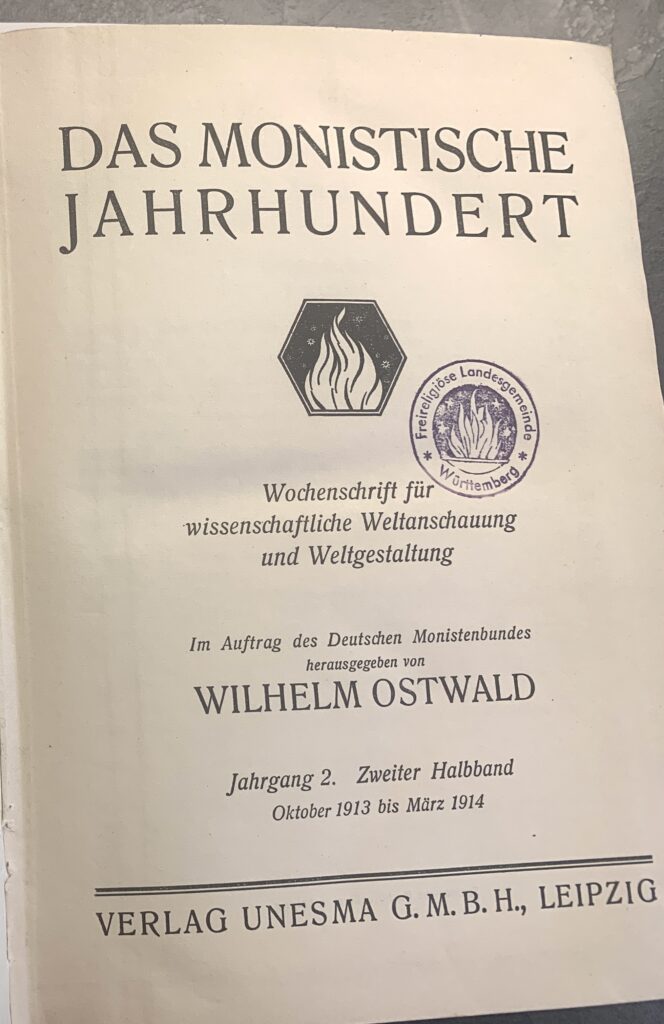

Sie sehen hier die Frontseite der vom Chemie-Nobelpreisträger 1909 und Monistenbund-Vorsitzenden Prof. Wilhelm Ostwald herausgegebenen Halbjahresschrift “Das monistische Jahrhundert” von 1914:

Eingangsseite des rund 700 Seiten schweren Monistenbund-Bandes von 1914. Foto: Michael Blume

Eingangsseite des rund 700 Seiten schweren Monistenbund-Bandes von 1914. Foto: Michael Blume

Ein Blick auf die Eröffnungsseite des Bandes lässt bereits erahnen, welche Forschungs-Schätze der Monistenbund noch birgt: Von zahlreichen Ortsgruppen (oben links) über “Monistische Sonntagspredigten” mit Themen wie Kinderweihe, Patriotismus und Internationalismus, Kirchenaustritt, Geld und Verfolgungswahn (!) bis zu einem “Lied der Monisten” wird hier bereits allerhand angekündigt. Ein Vortragstext von Albert Hagen (Leipzig) über “Bildende Kunst und Monismus” mit einer Einleitung zu Goethes Faust eröffnet das reichhaltige Werk.

Seite 1 des zweiten Bandes, S. 753 des zweibändigen Werkes. Foto: Michael Blume

Seite 1 des zweiten Bandes, S. 753 des zweibändigen Werkes. Foto: Michael Blume

Im Leipziger Heft vom 25.10.1913 wird dann (S. 833 – 837) ein “Jubiläums-Auftrag unseres großen Führers” (sic!) Haeckel über die das Verhältnis von Metaphysik und Naturwissenschaft abgedruckt. Demnach könne es laut ihm anstelle von “Philosophie” nur noch “monistische Naturphilosophie” geben, konkret den “Naturalistischen Monismus“. (S. 834)

Auch die Theologien und generell Geisteswissenschaften hätten sich unterzuordnen: „Denn die bisherigen Grenzen der Naturwissenschaft sind jetzt gefallen; ihre Herrschaft wird dadurch über das Gesamtgebiet des menschlichen Geistesleben ausgedehnt. Die Natur ist alles; wir kennen nichts ‘Übernatürliches’; somit ist auch alle wahre Wissenschaft im Grunde ‘Naturwissenschaft’.” Aus “dem liberalen Fortschritt zur vernünftigen Freiheit” erwachse „die reine monistische Religion.“ (S. 837)

Die Problematik eines solchen brutalen Reduktionismus zeigte sich auch im genannten Band in sozialdarwinistisch argumentierenden Artikeln über “Euthanasie”, “Eugenik” und “Geburtenrückgang”. Auch im Artikel von Edgar Herbst-Wien zu “Bedenken gegen den Austritt aus der Religionsgemeinschaft unter den Juden” wird das Argument von Jüdinnen und Juden zurückgewiesen, wonach diese „insolange die Verunglimpfung der Juden durch die antisemitische Hetze andauern, die Ablegung ihres Judentums als einen Verrat an ihren Volksgenossen, als Fahnenflucht und persönliche Feigheit empfinden würden.“ Dies ließ Herbst-Wien nicht gelten, denn: „Wir Monisten streben einen Ausgleich der Nationalitäten- und Rassengegensätze an. Gerade das Judentum hat sich aber bisher einem solchen Ausgleich am hartnäckigsten widersetzt, und es hat in seiner allerdings durch Jahrhunderte ihm aufgenötigten Abgeschlossenheit neben vielen guten auch allerlei weniger sympathische Rasseneigentümlichkeiten an sich ausgebildet, von denen meine jüdischen Freunde gewiß selbst nicht wünschen, daß sie durch Reinkultur weiter gezüchtet werden.“ (S. 1166 – 1169)

Der sich selbst als progressiv verstehende, im Kern aber weiterhin rassistische und auch heute noch in Deutschland lebendige Antisemitismus brach hier klar durch.

Dieser brutale Reduktionismus scheiterte nicht erst an der Demografie (obwohl die Stuttgarter Sektion auf S. 1338 bereits einen Mitgliederrückgang und “Intoleranz” besonders “in ländlichen Gegenden” beklagte), sondern schon am 1. Weltkrieg: Während sich Ostwald und Haeckel dem nationalistischen “Manifest der 93” anschlossen, hielten andere Monist:innen am pazifistischen Internationalismus fest. Ostwald trat entsprechend 1915 vom Monistenbund-Vorsitz zurück und auch Haeckel erlebte die reichsdeutsche Niederlage noch mit, bevor er 1919 starb. Schon eine Frage wie die nach Krieg oder Frieden ließ sich eben nicht monistisch-reduktionistisch entscheiden.

In der Weimarer Republik hielten sich die schrumpfenden Reste des intellektuell weiterhin regen Bundes, bevor dieser 1933 von den Nationalsozialisten verboten wurde. Der letzte Monistenbund-Vorsitzende und SPD-Politiker Immanuel Hermann (1870 – 1945) wurde von NS-Schergen in sog. “Schutzhaft” genommen.

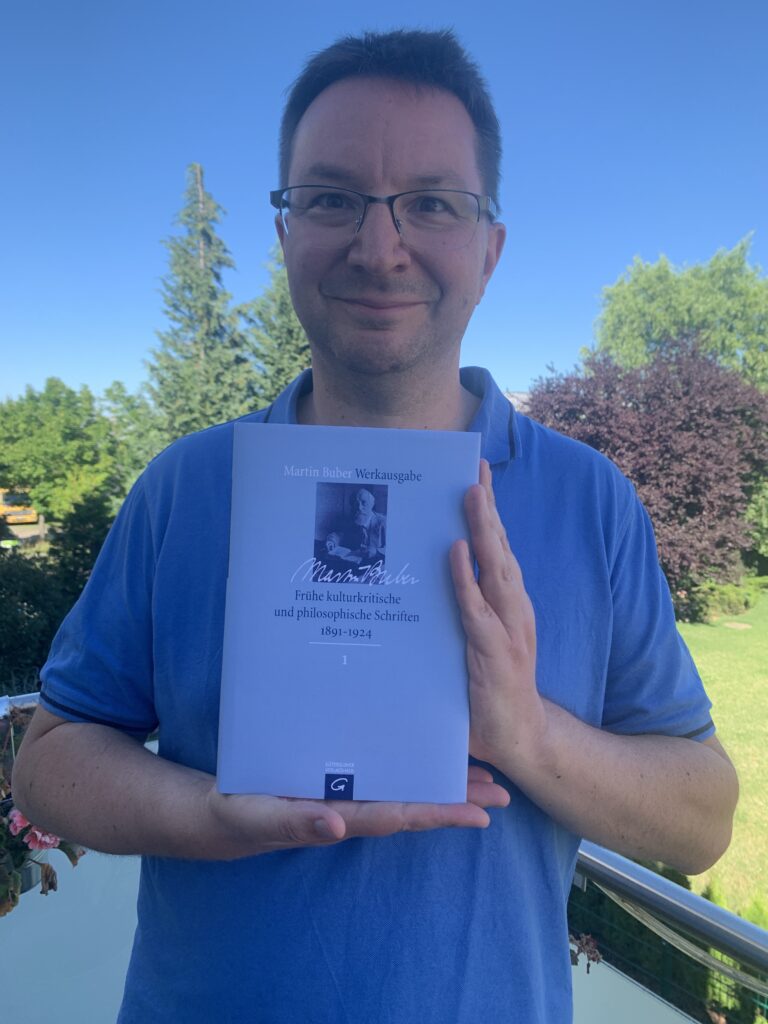

2. Der dialogische Monismus nach Martin Buber

Doch während der naturalistisch-reduktionistische Monismus an seinen überzogenen Ansprüchen und Widersprüchen zu zerbrechen begann, wies der junge Martin Buber in seiner humorig-kritischen Schilderung “Mit einem Monisten” von 1914 bereits einen Ausweg: Er persiflierte den Monismus durch einen zugespitzten Rationalismus, der seine Grenzen gegenüber Philosophie und Religion, Wissenschaft, Kunst und Liebe anerkennt. Der Schluss verweist versöhnlich auf die spätere Dialogphilosophie Bubers: Nicht der einzelne, immer nur vermeintlich allwissende Mensch, sondern die sich im Dialog einbringende Menschheit nähert sich der Wahrheit an.

“Er stand auf und reichte mir die Hand. Wir sahen einander an. Lasst uns an den Menschen glauben!”

Bubers spöttischer Dialog “Mit einem Monisten” findet sich auf den S. 252 – 257 des ersten Bandes der Buber-Werkausgabe. Foto von mir durch Zehra Blume

Bubers spöttischer Dialog “Mit einem Monisten” findet sich auf den S. 252 – 257 des ersten Bandes der Buber-Werkausgabe. Foto von mir durch Zehra Blume

3. Der reflektierte Monismus nach Karl Popper

In seinem gemeinsamen Buch “Das Ich und sein Gehirn” (1977, deutsche Ausgabe 1990) mit dem Hirnforscher und Nobelpreisträger John C. Eccles (1903 – 1997) wies auch Karl Popper (1902 – 1994) jeden reduktionistischen Monismus zurück. Es sei ihm zwar “verständlich, daß wir, unter dem Eindruck der zeitgenössischen Wissenschaft, vielleicht radikale Physikalisten werden könnten, wenn wir nur stark genug zum Monismus und zur Einfachheit tendieren und keine dualistische oder pluralistische Einfachheit der Dinge akzeptieren wollen.” (S. 79)

Doch er hielt an seiner 3-Welten-Lehre (materielle Objekte – Individuell-Mentales – Überindividuelle Abstraktionen) fest, denn auch der Monismus begründe sich auf nicht (noch) nicht empirisch überprüfbaren Annahmen: “Ich gebe die intellektuelle Anziehungskraft des Monismus zu. Und ich gebe auch zu, daß eine Form des Monismus eines Tages annehmbar werden könnte; aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß es dazu kommt.” (S. 249)

Und tatsächlich: Selbst wenn sich über die – bei Eccles und Popper auch bereits ausführlich diskutierte – Emergenz ein dynamischer Monismus ergeben könnte, so unterläge auch dieser dennoch weiterhin dem Prinzip der Falsifikation und wäre kaum abschließend “beweisbar”. Der erkenntnistheoretisch reflektierte Monismus erkennt sich so selbst nach Popper als metaphysische und philosophische Position neben Pluralismus / Relativismus und Dualismus.

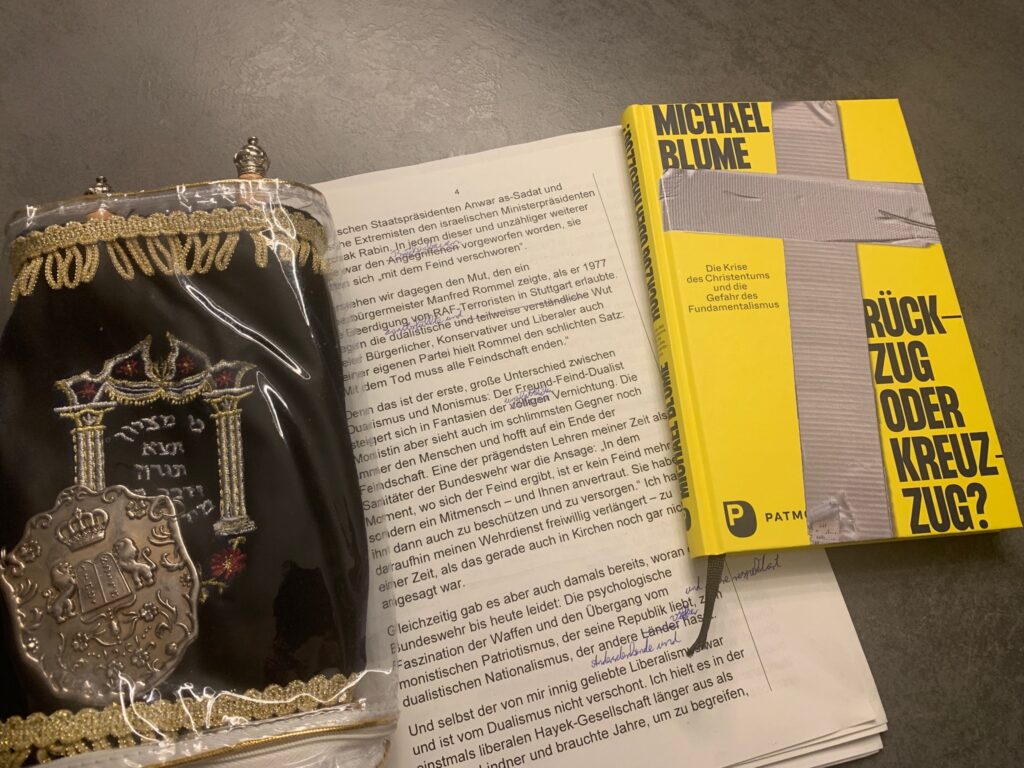

Vorbereitungs-Schnappschuss des Skriptes zum Worthaus-Vortrag zu Monismus, Relativismus / Pluralismus und Dualismus am 4. Juni 2022. Foto: Michael Blume

Vorbereitungs-Schnappschuss des Skriptes zum Worthaus-Vortrag zu Monismus, Relativismus / Pluralismus und Dualismus am 4. Juni 2022. Foto: Michael Blume

Fazit

Gerade auch die historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem frühen Monismus und Monistenbund um Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald schärft nach meiner Auffassung den Blick dafür, dass sich die philosophische Strömung des Monismus quer durch das 20. Jahrhundert weiterentwickelt hat: Von einem naturalistischen Reduktionismus über eine dialogische Öffnung (Buber) bis zu einer erkenntnistheoretischen Reflektion (Popper & Eccles). Wenn ich also immer wieder von dialogischem, reflektiertem und emergentem Monismus spreche und schreibe, dann meine ich genau diese historische Entwicklung, die sowohl nichtreligiöse wie religiöse Monist:innen verpflichtet. Es ist auch genau diese Brücke, die ich auch mit dem entschieden Nichtreligiösen Andreas Henschel dialogisch und wertschätzend begehen konnte.

Im feind-seligen Dualismus und im – letztlich beliebigen – Pluralismus / Relativismus kann ich eine solche Entwicklung dagegen kaum erkennen: Hier dominiert ein Beharren auf überholten Feindbildern, Klischees und Vorurteilen. Wer hier Dialogerfahrungen und moderne Erkenntnistheorie ernstnimmt, nähert sich unweigerlich dem reflektierten und emergenten Monismus an.

Aber mir ist trotz all dem dennoch klar, dass auch der Monismus des 21. Jahrhunderts noch viele Beweislücken aufweist und diese vielleicht niemals plausibel schließen kann. Es bleibt für mich auch durchaus denkbar, dass empirisch überprüfbare Befunde auftauchen, die mich vom Pluralismus oder gar einem Dualismus überzeugen würden.

Es ist und bleibt ein metaphysisches Wagnis, monistisch an eine Menschheit mit Würde und Rechten und an eine Welt, an ein Universum zu glauben, in der alles in nicht-beliebiger Weise zusammenhängt. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum und wie ich mich zu dieser Grund-Weltanschauung des dialogischen, reflektierten, emergenten Monismus bekenne.

Tweet & Link zu meinem Deutschlandfunk-Interview zum globalen, sowohl religiösen wie weltanschaulichen Aufschwungs des feind-seligen Dualismus. Screenshot: Michael Blume

@Hauptartikel

„Aber mir ist trotz all dem dennoch klar, dass auch der Monismus des 21. Jahrhunderts noch viele Beweislücken aufweist und diese vielleicht niemals plausibel schließen kann.“

Wenn jetzt verschiedene Menschen verschiedenen Erfahrungen machen, dann kommen sie natürlich zu verschiedenen Konzepten. Soweit dies fest zum Menschen dazugehört, so weit werden diese Konzepte zwar im Plural vorkommen, aber dennoch ganz klar in einer einzigen monistischen Welt zusammengefasst werden können. Schließlich muss es der Kosmos ja irgendwie realisieren, welchen Weg er auch immer mit jedem einzelnen Menschen geht.

Mit den Beweisen gibt es zusätzlich ein grundsätzliches Problem. Nur was regelmäßig genug abläuft, kann „bewiesen“ werden. Möglichst noch so regelmäßig, dass man mathematische Konzepte finden kann, die klar beschreiben wie es abläuft. Spätestens wenn wir zu spirituellen Erfahrungen kommen, die eben genau und aus Prinzip nicht regelmäßig vorkommen, können wir nur Einzelerfahrungen dokumentieren oder auch noch Statistiken aufstellen, was jetzt wie häufig wie genau abläuft.

Und dann ist auch die Physik keinesfalls damit fertig, ein schlüssiges Gesamtkonzept für den gesamten Kosmos zu liefern. Ich gehe für mich davon aus, dass die Suche nach mathematischer Beschreibung da zu Ende ist, wo der Kosmos selbst sich nicht nach mathematischen konsistenten Regeln verhält.

„Denn die bisherigen Grenzen der Naturwissenschaft sind jetzt gefallen; ihre Herrschaft wird dadurch über das Gesamtgebiet des menschlichen Geistesleben ausgedehnt.“

Was Haeckel hier 1913 versucht, kann selbst heute noch nicht funktionieren. Man dachte damals, man würde den ganzen Kosmos kennen. Inzwischen hat man die Quantenmechanik und einen riesigen Kosmos voller Galaxien und viele offenen Fragen entdeckt, für die man noch keine mathematischen Beschreibungen finden konnte.

Ich persönlich gehe davon aus, das nicht nur das persönliche Leben voller Einmaligkeiten steckt, die letztlich nur spirituell vernünftig zu deuten sind. Auch der Kosmos selbst muss sich nicht unbedingt nur nach mathematisch fassbaren Gesetzen bewegen. Dunkle Materie und Dunkle Energie könnten z.B. einfach Ausdruck einer gezielten Steuerung der großräumigen Strukturen sein. Dann wäre es klar, dass man hierfür keine mathematische Beschreibung finden kann.

Ich lass mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn man hier denn doch noch mathematisch fündig wird. Noch sind diese Fragen allerdings schlichtweg offen. Und entsprechend bleibt ein Naturalistischer Monismus auch in diesen Aspekten immer noch ohne konkrete Grundlage.

@ Kommentatorenfreund Tobias Jeckenburger und hierzu kurz :

Naturwissenschaftlich wird heutzutage dem Falsifikationsprinzip gefolgt, es wird ja (dankenswerterweise – und schlechten Erfahrungen geschuldet) in der Naturlehre nicht mehr die Verifikation von Theorie gesucht, sondern die Falsifikation.

Die Erkenntnisphilosophie konnte so bestens unterstützt von Versuchsergebnissen, wie sie sich Anfang des letzten Jahrhunderts ergaben, beihelfen, ‘spirituelle Erfahrungen’ blieben unbenötigt.

Heutige, “moderne” Naturwissenschaft sucht für ihre Theoretisierungen (“Sichtenbildungen”) möglichst breit nach Datenlage, die so zwar nicht beweist, aber Evidenz bereit stellt – und je mehr Evidenz bereit steht, desto mehr kann einer wie gemeinten Sichtenbildung vertraut werden.

Der Kick sozusagen stellen hier die Anwendungen dar, die neben ihrem Nutzwert auch als ständig wiederholte Experimente verstanden werden können, die wiederum der Evidenz noch und nöcher sozusagen beifügen.

Das von der heutigen, “modernen” Naturwissenschaft genutzte Konzept ist eine Methode, die szientifische Methode, eine Scientific Method.

Beweise, Wahrheit und so sind etwas für tautologische Systeme, der sog. Formalwissenschaft, bspw. ist Mathematik eine Formalwissenschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Webbaer

“Doch er hielt an seiner 3-Welten-Lehre (materielle Objekte – Individuell-Mentales – Überindividuelle Abstraktionen) fest, denn auch der Monismus begründe sich auf nicht (noch) nicht empirisch überprüfbaren Annahmen: “Ich gebe die intellektuelle Anziehungskraft des Monismus zu. Und ich gebe auch zu, daß eine Form des Monismus eines Tages annehmbar werden könnte; aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß es dazu kommt.” (S. 249) ”

Man muss Popper zugute halten, er hat drüber nachgedacht. Es mag auch sein das die Wissenschaft noch nicht alles beweisen kann. Sonst bräuchten wir im übrigen die Wissenschaft nicht mehr. Allerdings Sachen zu postulieren von denen man nichts beweisen kann, kann doch nicht das Ergebnis sein. Man muss dran glauben, wie an Zuckerkügelchen mit 0 Atomen an Wirksubstanz.

Ja, @M2 – das Poppersche Prinzip der Falsifikation läuft auf das Bild des Glases zu, das immer mehr gefüllt wird, ohne das klar ist, wie tief es ist und ob es also jemals voll werden kann.

Bei Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, suhrkamp Taschenbuch 1986 / 2020, S. 162: „Die Wahrheit ist immer ein Rest, von dem man nur nicht weiß, ob es der letzte ist.“

Finde das Falsifikationsprinzip nicht nur wertvoll, weil es stärkere von schwächeren Theorien zu unterscheiden vermag und vor dualistischem Platonismus schützt, sondern auch, weil es zu einem demütigen, dialogischen, reflektierten Monismus führt.

Danke für diesen gelungenen Ein- und Rückblick in das wissenschaftliche Weltbild um 1900.

Leider ist das so, dass ein zu starker Wissenschafts- und Fortschrittsglaube und Glaube an die Machbarkeit des Menschen zu rassistischen, eugenischen usw. Katastrophen beitrug.

Ich selbst halte es übrigens für wichtig, Seins- und Erkenntnisaussagen zu unterscheiden: Über “das Sein” können wir, meiner Meinung nach, jenseits der Phänomenologie gar nichts aussagen. Übrig bleibt ein Erkenntnis-Pluralismus, der nicht nur hypothetisch, sondern faktisch vorhanden ist (Soziologie, Psychologie, Neurowissenschaften usw.).

Davon abgesehen, dass sich ein Monismus wieder auf “das Sein” bezieht, wäre ein emergenter Monismus für die meisten Monisten wahrscheinlich kein Monismus mehr.

Ja, @Stephan Schleim – dazu Zustimmung. Schon die Erkenntnis, dass der früh-monistische Reduktionismus auch politisch keine Eindeutigkeit herstellt und also auf Dialog angewiesen bleibt, bedeutete das Ende des naturalistischen Monismus. Was nicht bedeutet, dass einige – v.a. männliche – Reduktionisten immer wieder neu gegen die Wände laufen…

Soweit ich es sehen kann, konnte und kann sich der Monismus jedoch erkenntnistheoretisch entwickeln, wogegen sich der Relativismus nur (un-)treu werden konnte und sich der Dualismus in der Regression auf Verschwörungsmythen radikalisiert.

Aber ich bleibe da dran, arbeite mich gerade durch einen weiteren Blumenberg („Lebenszeit und Weltzeit“).

Beste Grüße! 🖖

Es ist so, dass erkennende Subjekte Datenlagen bilden, sie können auch so erfasst werden (bspw. in Datenhaltungen), so dass zwischen Erkenntnissubjekten und Data “n:m”-Beziehungen vorliegen, und bei sich anbietenden nachfolgenden Theoretisierungen ist es sehr ähnlich, gleich sozusagen, so liegen zwischen Erkenntnissubjekten und Theorien “n:m”-Beziehungen vor.

Relativismus, gar Nihilismus ist so nicht gemeint, sondern die szientifische Methode, Error & Trial sozusagen, ständig und ständig wiederholt, wie in einem Hamsterrad sozusagen und nicht böse gemeint, sondern die Naturwissenschaft unterstützend.

Softe Wissenschaft darf ebenfalls so vorgehen.

Das ‘Sein’ kann am bestens eigens konstruiert im Formalen bearbeitet werden, in den Formalwissenschaften.

Ansonsten bleibt das Phänomen, ganz genau.

Danke, @Webbaer. Finde das Argument von Blumenberg überzeugend, dass die Phänomenologie über die Zeiterfahrungen weitergedacht werden sollte: Wann immer sich Phänomene, Dinge, „das Sein“, die Welt zeigt, findet dies in Zeitmomenten statt, wird erinnert, rekonstruiert usw. Heidegger hatte mit „Sein und Zeit“ ja schon in diese Richtung gedacht, jedoch die Zeit einseitig als „Sorge“ pathologisiert. Den Zeit-Erfahrungen („Phänomenen“?) wurde er so bei aller Sprachgewalt nicht gerecht.

Raus aus der Statik!

@ M2 03.09.2022, 12:03 Uhr

Zitat: „Man muss dran glauben, wie an Zuckerkügelchen mit 0 Atomen an Wirksubstanz.“

Sie spielen offensichtlich auf die “Homöopathie“ an. Aber wenn Sie als Prinzip auf das „Notwendig sein“ einer dauerhaften Anwesenheit einer „Wirksubstanz“ bestehen, so ist diese rein materialistische Sicht so nicht (mehr) tragbar.

Diese Dynamiken (z.B. der Wassermoleküle) könnten, z.B. in der Homöopathie, zunächst auch mittels „Substanzen“ erzeugt werden, aber die Dynamik kann auch noch weiter bestehen, allenfalls Wirkungen erzielen, wenn die Substanzen entfernt sind. Anders als in der Elektronik, scheinen diese Prozesse zu wenig erforscht und auch nicht ausreichend stabil.

In der Technik scheint derzeit das Konzept von „Prozessor, Prozess, Information“ höchst zweckmäßig und erfolgreich.

Bei derartigen Konzepten kommt es nicht auf die „absolute allgemeine Wahrheit“, oder der Erfüllung „hineinprojizierter Wünsche“ an, sondern auf die Zweckmäßigkeit, diese Konzepte möglichst erfolgreich und nützlich zu realisieren.

@Stephan 03.09. 13:52

„Über “das Sein” können wir, meiner Meinung nach, jenseits der Phänomenologie gar nichts aussagen.“

Naja, nehmen wir das Beispiel eines Computerspiels. Als Nutzer kann ich nur die Spielwelt beobachten und meinen Avatar steuern, und eben dadurch mitspielen. Wenn ich ein wenig Ahnung vom Programmieren habe, kann ich mir auch überlegen, wie das Spiel in etwa programmiert worden ist. Aber ich kann ganz sicher sein, dass hier eben ein Programm existiert, welches eben genau dieses Spiel hervorbringt.

Entsprechend kann ich vermuten, ja eigentlich sogar sicher sein, dass der Kosmos nun irgendwie definitiv funktioniert, irgendeine durchgehende Funktionalität besitzen muss, die eben alles zwischen Himmel und Erde hervorbringt. Dafür muss ich gar nicht alles kennen, schließlich beweist der Kosmos durch seine Existenz doch selber, dass er eben tatsächlich erfolgreich funktioniert.

Nur wissen, wie alles genau abläuft, dass wissen wir natürlich nicht. Insbesondere die Geistesräume, die sich in uns öffnen, für die haben wir die wenigsten Konzepte. Unsere innere Erlebniswelt ist das unmittelbarste, das wir kennen, und doch haben wir keine Idee, von welcher Art dieser Innenraum denn nun ist. Wir wissen nur, dass er eng mit unserem Gehirn verbunden ist, und über die Sinne zum Abbild der Außenwelt taugt.

Und inwieweit diese Existenz spirituell wird, dafür gibt es offenbar keinen Standard, das scheint bei jedem Menschen anders funktionieren zu können. Pluralismus ist entsprechend grundlegend, wenn es um das konkrete Sein von konkreten Menschen geht.

„Übrig bleibt ein Erkenntnis-Pluralismus, der nicht nur hypothetisch, sondern faktisch vorhanden ist (Soziologie, Psychologie, Neurowissenschaften usw.).“

In der Tat. Außerhalb der Physik haben wir nicht mehr mit elementaren Zusammenhängen zu tun, sondern betrachten größere Komplexe, was dann eben Näherungslösungen erfordert. Die richten sich nach den Anforderungen des Fachs, und müssen eben nicht einheitlich sein, sondern können sich je nach Fachgebiet auch deutlich unterscheiden, wenn nicht sogar widersprechen.

Dualist sind Sie schon, Sie haben eine sehr dualistische Sichtweise von Monismus und Dualismus. „Wir wollen Frieden, die Anderen sind es, die Krieg wollen“ – rufen das auch nicht alle Antisemiten? Wir leben in einer Zeit der Polarisierung, es gibt kein Entkommen. Sie frisst unsere Seelen, biegt sich unsere Ansichten zurecht, die ganze Welt führt ihr Strom zu, der Einzelne hat nicht genug Saft und kann sich entweder fügen oder unter einem Stein verkriechen (nicht meinem, kein Platz, hier ist alles voller Konservendosen). Monismus würde heute bedeuten, wir brauchen eine Wirtschaft, die allen die Mittel gibt, nach eigener Fasson selig zu werden, dann können wir in der Beliebigkeit des Pluralismus Zuflucht finden, als Götter, die an unseren eigenen unbeholfenen, kleinen Paradiesen schrauben und einander nur zur Kenntnis nehmen, wenn sie Hilfe gegen Hilfe eintauschen wollen. Ich will mich nicht prügeln. Verliere ich, tut’s weh, gewinne ich, habe ich einen Schwächeren fertig gemacht, tut auch weh. Macht nur Spaß, wenn es ein Spiel ist, kein Überlebenskampf. Und ich finde, mit moderner Technologie und den Ressourcen, die wir haben, ist eine solche Wirtschaft möglich. Hübsch Öko natürlich, ein Upgrade würde mit einem Frühjahrsputz beginnen, bei dem die Welt, in der wir leben, respektvoll ins Mausoleum verschoben wird. Ikonoklasten und Archäologen vertragen sich nicht, und wer aus der Geschichte lernen will, hält zu den Letzteren.

Die Wahrheit ist ein Tintenfass, dass ich sie kenne, sagt mir nichts über die Geschichte in der ich bin. Das Einfache sagt mir nicht genug über das Komplizierte, das Haus auf Ziegelsteine zu reduzieren, macht mich nicht zum Architekten. Analyse ist einfach, das Schwierige ist, die Weisheit zu erlangen, die man zur erfolgreichen Synthese braucht.

Ich weiß zwar nicht, wie sehr sich die Spielregeln der Welt, in der wir leben, verallgemeinern lassen, doch falls ja, ist sie im Grunde ein Ozean aus Lego-Steinen, die sich zu Universen zusammenfügen. Wie, wo und wann sie wahr sind, entscheidet die Stromzufuhr. In Donald Trumps Kopf sind die Mexikaner böse, weil die Mexikaner dort eine Kreuzung sind aus Daten sind, die reale Mexikaner abgestrahlt haben und Donald Trumps eigener Persönlichkeit, die ja keine Grenzen kennt und alles zu überschwemmen und zu vereinnahmen versucht. Solange Real-Mexiko von einer dicken Mauer, einer aufgeladenen Energiebarriere aus Schädelknochen, Hauswänden, Zäunen, Entfernung und Luft ausgesperrt wird, ist diese Welt real: Trump ist Gott und schafft sich Mexikaner nach seinem Ebenbild, und alles in seiner Umgebung tut sich selbst weh, wenn es eventuellen Irrglauben nicht für sich behalten kann.

Die 3 Welten ergeben sich einfach aus Energiegehalt, aus Entfernung zu ihnen: Wo keine echten Mexikaner sind und nur ihre Schatten, sind die Schatten die materiellen Objekte, und mögen sie bloß ein paar verlorene Fünkchen im Schädelkalkstein sein – auch so haben sie mehr Substanz, als die Originale, und, von den Originalen befreit, an die neue Umwelt angepasst, entwickeln sie ein Eigenleben. Die übergeordnete Realität wird zur Abstraktion, die manchmal nur in individuellen, mentalen Wahnvorstellungen von Trumps Chauffeur existiert, der schon mal mit einem Mexikaner gesprochen hat und eigene Schatten am Leben hält.

In Trumps Schädel, in der Umgebung, in der es keine anderen Götter gibt neben ihm, funktioniert das, aber es funktioniert umso schlechter, je mehr seine Macht schwindet und äußere Einflüsse eindringen – eine mexikanische Putzfrau ist auch die Göttin einer eigenen Welt, wenn beide im gleichen Zimmer sind, müssen sie eine gemeinsame Kompromisswelt erschaffen. Falls er die Macht hat, sie so sehr anzupissen, dass sie ganz böse wird, ihm den Hintern versohlt und eine Horde Mexikaner und Liberaler sein Anwesen niederbrennt, ist sein Wahn Fleisch geworden – seine Wirklichkeit ist seinem Kopf entkommen, sie vereinnahmt die Welt um sich herum. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, denn wenn die Putzfrau nach Hause geht, ist sie wieder autonome Gottheit und sehr lieb zu ihren Kindern: Wir wechseln uns in den Rollen, wir werden Demiurg oder sein Baumaterial, und sind in beiden Rollen doch stets irgendwas dazwischen. Und nichts fügt sich je dem Willen seines Schöpfers so sehr, dass es nicht bei der ersten Gelegenheit rebellieren und sein eigenes Ding durchziehen würde. Es braucht ein Kraftfeld, eine ständige Stromzufuhr, um eine Welt zu erhalten, weder Himalaya noch Sonne laufen ohne Batterien. Die Nahrungsketten der Welt beginnen beim Vakuum.

Trumps Welt hat nicht genug Strom drauf – nicht genug Masse, Energie, Raum und Zeit, um die Realität drum herum zu verschlingen und zu sich umzubauen. In der Gegenwart sehen wir so was ja, wenn ich Milch verschütte, mache ich eine Zeitreise mit dem Wischlappen, ich lösche das Universum verschütteter Milch aus und ersetze es durch eines, in dem sie nie verschüttet wurde, das dann aber mit dem großen Drumherum-Universum mithalten muss, in dem die Zeit trotzdem vorwärts gelaufen ist. Es bräuchte aber wirklich göttliche Kraftwerke, um dieses große Universum, in das die Universen von Trump und Milch eingebettet sind, gleichermaßen umzuschreiben. Wir dürfen Götter unserer Welten sein, unsere eigenen Wahrheiten schaffen, eigene Absätze, Kapitel und Fußnoten schreiben – solange sie der großen Welt, dem Buch und seinem Autor nicht widersprechen. So erschaffen wir zusammen das Multiversum, das keine Abstraktion ist, denn Sie sehen es gerade um sich herum und leben darin. Ein Universum ist ein Multiversum als Gesamtpaket, als Lego-Stein, der in ein größeres Multiversum eingefügt wird.

Einfacher gesagt – wir sind die Stars unserer eigenen Fan Fiction, die versuchen, ihr Geschreibsel dem Kanon hinzuzufügen.

Was ich interessant finde, ist, wie die unendlich vielen Geschichten ins Tintenfass kommen. Hier stoße ich auf die Denkmauer – ich kann nur in Ursache und Wirkung denken, in Ereignisketten, in Logik, in Möglichkeiten, die im Tintenfass enthalten sind. Meine Sehnsucht nach Erkenntnis, all meine Sehnsüchte und Wünsche, machen mich zum Demiurgen und seinen Lego-Steinen, das ist meine Funktion. Die Funktion einer Kaffeemaschine ist es, Kaffee zu kochen, solange sie das macht, wird sie nicht verschrottet. Dass sie was von Kaffeeanbau, Pokemon oder Seiltanz versteht, ist weder für ihr Überleben, noch für ihren User nötig. Ich bleibe ein blinder Fisch, dessen Erkenntnis sich im Kreis dreht – ich spüre die Wände des Tintenfasses, an denen mein Geist abrutscht, die endlosen Ketten aus Hühnern und Eiern, ich kann ihnen in Unendlichkeit folgen, und komme doch an keinen Anfang. Meine Wege sind vorgezeichnet, und auch wenn es unendlich viele sind, es ist doch immer wieder der gleiche.

Ist hier egal – für Wissenschaft bedeutet das allerdings, dass sie aus einem kleinen Universum ins Multiversum vorstößt und sich ihre Gewissheiten immer wieder zu Möglichkeiten wandeln werden, Standpunkten und Wahrheiten, die nur an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Art, auf eine bestimmte Weise wahr sind. Ich kann allerdings mit Sicherheit sagen, dass auch das Tintenfass nur eine lokale Wahrheit ist, die ohne das Unbegreifliche, einem Faktor, der sich meinem Denken entzieht, nicht vollständig fassbar ist.

Haeckel lebte halt in einer sehr naiven Zeit, die kleinen Kinder hatten die Streichholzschachtel der Wissenschaft gefunden und dachten, damit wären sie erwachsen. Ein Weltenbrand, zwei Weltenbrände haben nicht gereicht, uns eines Besseren zu belehren. Heute toben und schreien die kleinen Kinder, die Trumps, Putins, Kaczynskis, Xis, weil die Welt mal wieder auf ihre Göttlichkeit pfeift, weil Papi nach Hause kommt, die Sauerei sieht und ihnen den Hintern versohlt. Fossile Energien boomen, überall sind die Reaktionären auf dem Vormarsch, und doch…

In Polen gibt es eine Uni, die kathofaschistische geistige Eliten ausbilden sollte. Es gibt 38 Lehrer und 15 Schüler, und die studieren alle dasselbe Fach. All die Hysterie und Gewaltmärsche in Politik und Wirtschaft sind einfach nur Verzweiflung, weil die stürzenden Herrscher erkennen, dass der Thron, auf dem sie die Welt regiert haben, doch nur ein Hochstuhl war, und ihre Allmacht nur Kleckern mit Spinat. Die alte Welt strampelt am Galgenstrick, doch der Boden unter ihren Füßen ist ihr längst entflohen. Zu rabiat geschaukelt, der Hochstuhl ist gekippt, das Lätzchen hat sich im Decken-Ventilator verfangen. Hang in there, baby…

Die Könige der Welt ziehen in Krieg gegen Gott. Und sie erkennen nicht, dass sie selbst die Waffe sind, mit der er sie niederstrecken wird. Evolution’s a bitch. Wir sollten vorsichtiger sein, wenn sie uns Streichhölzer auf den Weg legt. Ohne sie erfrieren wir, mit ihnen verbrennen wir, wenn wir sie nutzen können, leuchten und wärmen sie uns. Kreationismus und Evolutionslehre fallen praktisch zusammen, sobald man erkannt hat, dass Gott nie im Leben einen Erziehungsratgeber gelesen hat, es mit Learning by doing gewaltig übertreibt und jemand den Typen beim Jugendamt anzeigen sollte.

Verstehen heißt nicht Verzeihen. Doch für Rassisten der damaligen Zeit habe ich Verständnis, sie hatten halt noch nie am eigenen Leibe erlebt, was sie der Welt antaten. All das, was die Nazis propagierten, war in der Kolonialzeit etwas Gutes gewesen, die Grundlage für Reichtum, Erfolg, Wirtschaftswachstum – Vernichtung durch Arbeit gab’s schon auf Zuckerrohrplantagen, wenngleich als Nebenwirkung, die ersten KZs bauten die Portugiesen. Die Piratenhalbinsel Westeuropa hat mit Nazi-Philosophie die Welt erobert, die Deutschen machten nur, was sie immer machen – hinterher hinken, sich bei Anderen abgucken, was denn so funktioniert, und es zur Perfektion bringen, um sie zu übertrumpfen. Die Russen waren auch Kolonialisten, die aber nur ihre eigenen Bauern zum Versklaven hatten – wenn man das so sieht, ging Osteuropa mit den Ausgebeuteten stets etwas humaner um, als der ah, so humanistische, demokratische und freiheitliche Westen. Doch auch Stalin baute sich einfach nur eine besser organisierte Sklavenplantage mit der Menschenware und der Massa-Mentalität, die er vom Zaren geerbt hatte.

Wenn alle Monster sind, wie kann ich von einem Hackel, Hitler, Stalin erwarten, dass er keins ist? Doch Learning by doing gilt: Heutige Antisemiten, Rassisten, Kommunisten können sich nicht mehr auf Naivität berufen. Wir haben uns die Fingerchen schon gründlich verbrannt.

Wir wissen auch, wie man mit dem Holocaust umgegangen wäre, hätte das Dritte Reich Erfolg gehabt. Genauso, wie wir mit der Sklaverei umgehen: Ignorieren, relativieren, ausklammern, vergessen, runterspielen, Kritiker ächten. Aber auch Juden und Schwarze sind an der Sklaverei reich geworden. Und auch sie gehen mit diesem winzigen Makel genauso um. Man sollte sich hüten, seinen Mördern Recht zu geben, denn wer im Recht ist, hat keine Angst vor dem Richter. Wir alle bräuchten einen Sprung vom hohen Ross voll auf die Schnauze. Tut weh, doch was kaputt geht, kann neu und besser zusammengefügt werden.

Integrationsproblematik (im Kleinen Alten Schutz gegen das Große Neue suchen, oder mit dem Großen Neuen verschmelzen) haben wir heute auch noch: Die Nationalstaaten Europas sind zu klein zum Überleben, die Menschen fliehen ins industrielle Zentrum und hinterlassen sterbende Regionen wie Polen, Ostdeutschland, Ungarn oder Russland. Doch aus Europa flieht die Wirtschaft nach China, aus China verteilt sie sich in der ganzen Welt, denn Konzerne sind nicht standortgebunden, sie holen sich aus allen Fischen die Filetstückchen raus, die Fische sind gezwungen, lebenswichtige Organe zu schrumpfen, um mehr Filet zu produzieren. Als die Juden aus dem Getto Finanzwirtschaft raus durften, gab’s natürlich einen Mitgliederschwund, wer in anderen Berufen Karriere machen konnte, war eher geneigt, sich mit den anderen Deutschen zu assimilieren. Die Konservativen waren darüber not amused, genau wie Hitler, Stalin, Putin oder Kaczynski über den Mitgliederschwund nach Westen oder eine Wirtschaft, die ihnen in die Globalisierung abhaut. Europa ist in einer ähnlichen Lage wie Weimar, auch hier muss der Fisch stärker werden, um mit der internationalen Wirtschaft konkurrieren zu können, um nicht erpressbar zu sein, sondern mit der Filetierungs-Globalisierung faire Deals schließen zu können. Weil wir aber faule Säue sind und nicht mal so viel gebacken kriegen, läuft’s auf die harte Tour: Alle, die nicht das überlebensnotwendige Minimum tun, werden krepieren, der Rest tut nur das überlebensnotwendige Minimum, und das hieß damals wie heute Faschismus: Sehr viel Zentralisierung, Raub und Peitsche, ohne die geringste Rücksicht auf Demokratie, Menschenrechte, Freiheiten, Kulturen, Kunst oder sonstigen wirtschaftlich nutzlosen Luxus. Da können wir gleich Putin zum Kaiser des Wiedervereinigten Römischen Reiches erklären, Ostrom und Westrom, und uns an Erdogans blöder Flappe weiden, wenn er merkt, dass wir auf Konstantinopel starren, wie die Moskauer Möchtegern-Erben der Kiewer Rus auf Kiew.

Ich wäre für Arbeitsteilung: Ein Teil wahrt das Kleine Alte, ein anderer assimiliert sich mit dem Großen Neuen, einer Nation, die sich nur noch Europäer nennt, und der Rest findet seinen Platz zwischen den Welten. Pluribus in unum, das Rezept für eine lebendige, vielfältige Kultur, die von vielen kleinen, unlösbaren Konflikten gespeist wird, die nur jeder für sich alleine lösen kann, auf seine ganz persönliche Weise. Doch dazu bräuchten wir erst mal eine Wirtschaft, die das unterstützt, denn es kann keinen Frieden geben, wo zwei Menschen nix zu fressen haben, als einander.

Die Vielfalt ist tatsächlich nötig, um sich der Wahrheit anzunähern. Wenn alle die Welt auf die gleiche Weise sehen, ist es völlig egal, wie viele es sind – sie sehen nur ein und dieselbe Facette des Multiversums, kaum mehr als ein Einzelner. Was wir brauchen, ist ein Facettenauge, viele Teilbilder, die gemeinsam mehr sehen als einer.

Schätze mal, wenigstens Monismus und Pluralismus hätten wir halbwegs versöhnt – alles eine Frage des Blickwinkels. Und Dualismus hängt damit zusammen, dass auch die Macht der Philosophien in Kalorien gemessen wird, und das Brot ist mächtiger als das Wort. Das Schwert straft Lügen, und jedes brotlose Wort ist eine Lüge.

So nebenbei: Ich glaube an den Menschen, er hat mich nie enttäuscht. Deswegen wurde ich nicht Monist, sondern Misanthrop. Ich verfalle in das Klischee des alten Opas, der über alles nörgelt und zetert und schimpft, doch im Grunde allen das Beste wünscht. Ich bin nicht nur Gefangener des Tintenfasses, sondern auch genetisch vorprogrammierter Persönlichkeitsstrukturen, ein Stock Character in einem Genre.

Ich sehe ein Universum, in dem alles in nicht beliebiger Weise zusammenhängt, doch erzeugen die wenigen Grundregeln, die ich finden kann, sehr viele beliebige Welten mit eigenen Regeln – die Beliebigkeit ist auf wenige Muster reduziert, wenige Möglichkeiten, eine von vielen Welten ist in feste Form gefroren, doch diese Form kann wieder aufgetaut werden. Und ein Mensch kann gleichzeitig eine erbärmliche, dumme, widerliche Kreatur sein und Würde und Rechte haben, die allein schon dadurch verletzt werden, dass er in einer Welt gefangen ist, in der er eine erbärmliche, dumme, widerliche Kreatur sein muss, um zu überleben und sein Glück zu finden. Ich mache hier Schadensbegrenzung in der Hölle, an der Hölle kann ich nix ändern. Bleiben nur faule Kompromisse einer Kaffeemaschine mit ihrer lokalen Gottheit. Auch eine Art Monismus.

Wäre ich wirklich ein Dualist, lieber @Paul S, dann würde ich Ihre Textwüsten weder lesen noch freischalten.

Doch die Unterscheidung zwischen reflektiertem Monismus, wortreichem Relativismus oder eben feind-seligem Dualismus ist mir so wichtig, dass ich dafür auch gerne etwas Halbwissen-Belehrung ertrage. 🙂

Wenn der ehemals strenge und anscheinend einstmals wirkmächtige Monismus haeckelscher Prägung eine ‘dialogische Öffnung” und eine ‘erkenntnistheoretische Reflektion’ erfahren hat, ist er gar kein sozusagen wirklicher Monismus mehr, oder?

Es gab da einstmals, vor Einstein mit seiner Relativität, den Glauben daran, dass die (Natur-)Wissenschaft alle sich stellenden Fragen beantworten könnte, gar moralische und weitergehend philosophische Fragen.

Nach Einstein und den Quantenphysikern auch ist dann blass geguckt worden, eher amüsant auch derartiges Mengenargument, aus heutiger Sicht.

Die Newtonsche Physik war irgendwann nicht mehr zu verteidigen.

Was es heutzutage noch gibt, sind sogenannte Szientisten und strenge Sozialdarwinisten, oder Leutz, die die Naturwissenschaft sozusagen über alles stellen, auch sozusagen daran glauben, dass es keinen Gott gibt; ihre Zahl nimmt ab.

Mit freundlichen Grüßen + danke für diesen Text

Dr. Webbaer

@Webbaer 05.09. 17:57

„…und je mehr Evidenz bereit steht, desto mehr kann einer wie gemeinten Sichtenbildung vertraut werden.“

Die Evidenz besteht aber doch aus zu beobachtender Regelmäßigkeit, und ist damit mit Beweisen und Wahrheit eng verwandt. Oft kann hier nur mit fortgeschrittener Mathematik die konkrete Regelmäßigkeit überhaupt identifiziert werden. Auch wenn man in der Psychologie Fragebögenumfragen auswertet, kommt man an der Mathematik nicht vorbei. Ebenso beim korrekten Verständnis jeglicher Statistik.

„Beweise, Wahrheit und so sind etwas für tautologische Systeme, der sog. Formalwissenschaft, bspw. ist Mathematik eine Formalwissenschaft.“

Auch diese Formalwissenschaft gründet auf praktischer Evidenz: Der Evidenz, dass kundige Mathematiker einen korrekten Beweis alle richtig finden. So ist ein mathematischer Beweis genau dann korrekt, wenn jeder Mathematiker, der kundig genug ist, ihn als korrekt sieht und empfindet. Nur so funktioniert praktische Mathematik.

Die Intelligenz selbst erweist sich hier als eigene Evidenz. Wo es wild und spirituell wird, da hört das nicht auf, es geht weiter. Lebenserfahrung, Lebensweisheit und Strategien, mit Geisteswelten umzugehen, sind entsprechend in ihrer Wirksamkeit nicht weniger evident als Korrelationen in statistisch erfassten Experimenten.

Howdy, Herr Jeckenburger.

Dr. Webbaer ist da ein wenig “statisch”, die Wissenschaftstheorie – von der er auch praktisch zehren konnte, jeder Datenbankentwickler ist sozusagen Philosoph – unterscheidet schon recht klar zwischen einem Beweis, der in tautologischen Systemen vorliegen kann (wenn diese eine Beweisverfahren kennen, in der Mathematik wird bspw. eine Aussage auf die zugrunde liegende Menge der Axiomatiken angewendet, gelingt diese Rückführung, ist die Aussage wahr (sofern ein Wahrheitswert bereit steht, scnr)), in der Naturlehre wird nichts bewiesen.

Auch deshalb geht es in der Naturlehre immer auch um Vertrauen.

(Bes. Hinweis : Dr. W vertraut vielen Leutz der Wissenschaft, gerne auch dem hiesigen werten Inhaltegeber.)

Es gibt in der Mathematik auch Beweise, die nur ein paar Dutzend Personen verstehen, er gilt dennoch, sozusagen ganz undemokratisch, als richtig.

Ganz statisch eingeschätzt, Dr. W mag da kein Mischmasch.

Und die sogenannte Intelligenz ist vor etwa 100 Jahren erfunden worden, die Sozialwissenschaften sind soft, der sog. IQ ist zwar sehr interessant und nützlich, bspw. wenn es darum geht der Erblichkeit der Verständigkeit nachzuspüren und diesen Anteil vom sozialen Anteil, Bildung und so, zu trennen, aber er, der IQ, ist auch problematisch, er ist bspw. kultur-zentriert, vielleicht, haha, auch ein wenig männlich sozusagen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Webbaer

Michael Blume schrieb (03.09.2022, 14:53 Uhr):

> […] das Poppersche Prinzip der Falsifikation […]

Da “das Poppersche Prinzip der Falsifikation” schon einige Male auch an anderer Stelle (und auch im obigen SciLog-Beitrag) erwähnt wurde:

Ist von K. Popper selbst eine konkrete, ausdrückliche und einigermaßen knappe (vielleicht auf höchstens zwei, drei Sätze reduzierte) Formulierung des “Popperschen Prinzip der Falsifikation” überliefert ?

(Falls so, wie lautet diese konkrete Formulierung, bitte ?)

Im Anschluss interessiert mich besonders:

Stellt das Poppersche Prinzip der Falsifikation (nachweislich anhand seiner Formulierung durch K. Popper) bestimmte Anforderungen an das Poppersche Prinzip der Falsifikation selbst ?,

und falls so:

Erfüllt das Poppersche Prinzip der Falsifikation ggf. diese Anforderungen ?

Lieber @Frank Wappler,

ich nehme mir wirklich gerne Zeit für das Beantworten von Kommentaren – das setzt aber schon auch konstruktive Bemühungen Ihrerseits voraus.

Zum Falsifikationismus nach Karl Popper finden Sie hier einen ausführlichen, auch Kritik enthaltenden Eintrag bei Wikipedia:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Falsifikationismus

Hier auf dem Blog habe ich einen ganzen KIT-Seminarvortrag zu Popper & unserem Zeitalter der Falsifikation (Kuhn würde ggf. von Paradigma sprechen) eingestellt, das ebenfalls kommentiert werden kann:

https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/karl-popper-2021-fuehrt-die-digitalisierung-in-ein-zeitalter-der-falsifikation/

Ein weiterer (Akademie-)Vortrag befasst sich mit der Anthropodizee nach Popper, es gibt eine Podcast-Folge u.v.m. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass auch meine Zeit endlich ist und ich für einen ernsthaften Dialog also auch auf Ihre Mitarbeit angewiesen bleibe.

Ihnen Dank für Ihr Interesse!

Was haben wir doch ein Glück, dass sich die Idee/der Mythos von Gott ( wie auch immer die Menschen ihn/sie/es nennen ) nicht falsifizieren lässt – demzufolge muss es ja wohl einen Gott geben, jawoll!

Danke, @Karl Maier – so einfach scheint es mir nicht zu sein. Viele glauben ja auch an bereits erfolgte UFO-Besuche, an Wiedergeburten, ein erlösendes Nirwana oder die kommende Weltrevolution der Arbeiterklasse, weil sich diese Ideen und Mythen nicht falsifizieren lassen. Über die Ideen und Mythologien von Wissenschaft und Fortschritt sind auch viele Texte geschrieben worden. Und Reichsbürger bestreiten die geglaubte Existenz der Bundesrepublik.

Der evolutionäre Erfolg des Glaubens an überempirische Akteure wie Ahnen, Geister und Gottheiten liegt demgegenüber darin, dass sie Sinn und Gemeinschaft stiften können, deutlich höhere Kooperationsniveaus erreichen und damit auch häufiger zum Reproduktionserfolg beitragen. Die zunehmende Säkularisierung macht diese Effekte deutlicher denn je, vgl. Quarks-Film:

https://youtu.be/Iy9J9ddelVw

Auch das halte ich übrigens nicht für einen Existenzbeweis; wohl aber für empirische Belege für die Hartnäckigkeit und Re-Formierbarkeit religiöser Traditionen.

Die Religion wirkt auch politisch, genau, sie bündelt die Leutz und sie setzt Standards, auch moralische, durch; ganz besonders mit dem Hinweis darauf, dass es der liebe Gott, der strenge Gott oder die Götter so wollen, einen Strafkatalog gibt es ebenfalls.

Insofern entsteht in säkularisierten Gesellschaften ein Verlust, auch an Sinn, der auszugleichen wäre, nur wie?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Webbaer

Das Falsifikationsprinzip funktioniert so, dass alle Theorie (“Sicht”, von Menschen gebildet) als potentiell falsch (und mit unbekanntem Verfallsdatum sozusagen) angenommen wird und ihre Widerlegung gesucht und manchmal auch gefunden wird, woraufhin neu zu theoretisieren bleibt.

Es steht dem Verifikationsprinzip entgegen, das annimmt, dass sozusagen nackte Wahrheit (Blumenberg) gefunden werden könnte, vom hier gemeinten Primaten und die Welt, nicht seine Tautologie meinend.

Mehr scheint nicht los zu sein.

Es liegt also eine Meta-Aussage vor, der mittlerweile naturwissenschaftlich breit gefolgt wird, bspw. so :

-> http://www.pik-potsdam.de/~stefan/mare-interview.html (eine PIK-Kraft ist gemeint, sogar eine PIK-Kraft)

Rekursiv kann diese Aussage nicht sinnhaft auf sich selbst angewendet werden, es liegt letztlich eine Setzung vor und außerdem ist sie als Meta-Aussage höherschichtig als die wissenschaftliche Arbeit selbst.

Ganz ähnlich wie bei Poppers Aussage, die meint, dass der Intoleranz gegenüber nicht Toleranz walten kann.

Wahr sind derartige poppersche Einschätzungen nicht, sie sind methodisch abär richtig. [1]

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Webbaer

[1]

gerichtet, in eine bestimmte Richtung gehend, die angewiesen zu sein scheint

Dr. Webbaer schrieb (05.09.2022, 17:43 Uhr):

> […] Die Newtonsche Physik war irgendwann nicht mehr zu verteidigen. […]

Wäre denn die Newtonsche Physik jemals “zu verteidigen” gewesen ?

Wäre die Physik irgendjemandes anderen vor 1916 “zu verteidigen” gewesen, als Einstein sich offenbar als erster ausdrücklich (und zumindest vorübergehend) dazu bekannte und verpflichtete, dass

?

Jede Theorie kann (begründet, wissenschaftlich und sozial verträglich) ‘verteidigt’ werden, solange sie empirisch adäquat ist?

Die Verteidigung meint hier einen auch sozialen Prozess.

Bas van Fraassen hat hierzu einiges publiziert, es klingt dem Schreiber dieser Zeilen nicht schlecht, Bas nennt sich konstruktiver Empirist.

Michael Blume schrieb (06.09.2022, 14:03 Uhr):

> […] Zum Falsifikationismus nach Karl Popper finden Sie hier einen ausführlichen, auch Kritik enthaltenden Eintrag bei Wikipedia: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Falsifikationismus

Im genannten Wikipedia-Artikel (Stand heute, und seit gestern unverändert) tritt der Wortstamm “Prinzip” offenbar fünf mal auf; und dieser Wikipedia-Artikel enthält ein paar (zwangsläufig schriftlich wiedergegebene) direkte Zitate von Karl Popper.

Aber in keinem dieser Zitate tritt der Wortstamm “Prinzip” auf; und erst recht nicht der Begriff “Falsifikationsprinzip”, noch, als eine denkbare Variante, “Prinzip der Falsifilation”, oder Ähnliches.

> Hier auf dem Blog habe ich einen ganzen KIT-Seminarvortrag zu Popper & […]

So weit ich in diesem SciLog vorliegende Beiträge, die ausdrücklich K. Popper erwähnen, gelesen habe, ist mir zumindest nicht erinnerlich, darin eine Formulierung K. Poppers zitiert gelesen zu haben, in der der Begriff “Falsifikationsprinzip” (oder Varianten) erwähnt gewesen wäre.

Diese SciLog-Beiträge, einschl. des obigen, sind der Anlass für meine kommentarische Anfrage (06.09.2022, 10:35 Uhr).

Dass darin eine Formulierung Poppers schriftlich zitiert wäre, in der er sich zum “(Popperschen) Falsifikationsprinzip” geäußert hätte, würde mich nun erst recht überraschen.

p.s.

> […] setzt aber schon auch konstruktive Bemühungen Ihrerseits voraus. […]

Ich bedauere, dass meine direkte, mit einem relevanten Zitat aus dem obigen SciLog begründete Anfrage nicht für konstruktives Bemühen genommen wird.

Auf der Suche nach lila-farbenen Schwänen, zum Beispiel, lässt sich konstruktives Bemühen aber womöglich auch übertreiben.

p.p.s.

Als ein Art Beifang habe ich gestern von dieser (zumindest vorübergehend) Barriere-frei und Computer-unterstützt untersuchbaren Version eines relevanten (und an relevanter Stelle zitierten) Buches von K. Popper erfahren. Ergebnisse:

"falsifiability": tritt darin 137 mal auf,"principle": tritt darin 205 mal auf,"falsifiability p": tritt darin 0 mal auf,"principle of f": tritt darin 0 mal auf.Dr. Webbaer schrieb (06.09.2022, 18:17 Uhr):

> Jede Theorie kann (begründet, wissenschaftlich und sozial verträglich) ‘verteidigt’ werden, solange sie empirisch adäquat ist […]

Um zur

AbwechslungVertiefung und Horizontweitung mal an jene Theorie(n) zu denken, an die die (schon von Planck besonders beachtete) “heranwachsende Generation” womöglich zu allererst denkt, wenn von “(der) Theorie” die Rede ist:Ist die Straßenverkehrsordnung (bzw. das Straßenverkehrsgesetz, im jeweiligen Geltungsbereich) “empirisch adäquat” ??

Lässt sie/es sich experimentell testen und ggf. falsifizieren ? …

> […] meint hier einen auch sozialen Prozess.

Wenn Kommentatorfreunde so wachsweich wegzudriften gedenken, dann kann ich ja schwerlich widersprechen, denn ich denke dabei zu allererst an Bohrs “soziale” Forderung …

Aber: diese “soziale” Forderung Bohrs ist doch genaugenommen knallhart, nicht wahr?

Und in dieser, ihrer knalligen Härte doch völlig hinreichend, um zu begründen, dass alles Mitteilbare auf allerseits und gegenseitig geläufige Koinzidenz-Bestimmungen hinauszulaufen hat (und nicht etwa auf elitär-unergründliche “Maßstäbe”, oder “freie” Beteiligte, oder “geschlossene” Gesellschaften).

Und vor allem: es ist eine Verpflichtung von vorn herein, die insbesondere Physiker nach Bohrs Vorbild einzeln an sich selbst richten (sollten).

Insofern ist das, was mir dabei zu allererst einfällt und wesentlich ist, weniger ein sozialer Prozess, als die (Selbstverpflichtung auf die) Ermöglichung und Vorbereitung des jeweiligen sozialen Prozesses: einvernehmlicher gegenseitiger Charakterisierung (vorrangig der geometrischen bzw. kinematischen Beziehungen zwischen Beteiligten. (Der Rest ist Variationsrechnung. …)).

> Bas van Fraassen hat hierzu einiges publiziert, […]

Hat Bas van Fraassen irgend etwas Relevantes Barriere-frei und zitierbar verschriftlicht ?

Was sich aus zweiter oder dritter Hand über Bas van Fraassen lesen lässt, vermittelt mir jedenfalls den Eindruck, dass er Verpflichtungen von vorn herein weder kann noch will.

p.s.

Dr. Webbaer schrieb (06.09.2022, 18:11 Uhr):

> […] http://www.pik-potsdam.de/~stefan/mare-interview.html

Zufall, oder nicht — dieses Interview (erschienen August 2012) beginnt mit:

Offenbar hätte auch das PIK-Personal zumindest zum damaligen Stand von einem (Fortgeschrittenen-)Kurs der Wissenschaftsphilosophie profitiert, der besonders daran erinnert hätte, welche Voraussetzungen und Verpflichtungen damit verbunden sind, überhaupt hinterfragen zu können.

Frank Wappler,

sehr gut

“Ist die Straßenverkehrsordnung (bzw. das Straßenverkehrsgesetz, im jeweiligen Geltungsbereich) “empirisch adäquat” ??”

Darum geht es wie in der gesamten Wissenschaft, ist eine Ordnung praxisgerecht und wie lässt sich eine Ordnung begründen.

Beispiel : Blinken im Kreisverkehr. Zuerst gab es die Regel, blinken bei jedem Richtungswechsel, dann gab es die Regel, Nur beim Einfahren blinken.

Dann erkannte man den Irrtum, dass der Einfahrende sichtbar ist für den Kreisverkehr und dass das Blinken keinen vorteil bringt. Stattdessen ist es wichtiger, dass der Ausfahrende blinkt, damit ein Reisvershlussverfahren greift, bei dem der Einfahrende den blinkenden Ausfahrenden erkennt und nicht mehr abbremsen muss um abzuwarten, weil er nicht weiß, was der vorfahrberechtigte Kreisverkehrfahrer tun wird.

Also Praxis lässt sich logisch und empirisch überprüfen und bewerten. Durch eine höhere Geschwindigkeit im Kreisverkehr, durch weniger Unfälle und durch die Annahme der Ordnung durch den Autofahrer.

Und all das kann man empirisch adäquat nennen.

fauv schrieb (08.09.2022, 15:05 Uhr):

> sehr gut […] das kann man empirisch adäquat nennen.

Ja, Klasse! …

Vielen Dank für die Kenntnisnahme und (zeitnahe) Beantwortung meiner obigen Frage (07.09.2022, 15:48 Uhr)! Bevor ich im Folgenden näher darauf eingehe, muss ich aber gestehen, dass mich zuerst noch ganz besonders interessieren würde, wie unser geschätzter, als Dr. Webbaer bekannter Mit-Kommentator möglichst unvoreingenommen auf diese sehr deutliche Antwort reagieren würde, bzw. gerne auch auf meine vorausgegangene Frage an sich. Deshhalb:

Lieber Dr. Webbaer — Spoileralarm! Ich fände es ganz prima, wenn Du, bevor Du hier weiterliest, zuerst eine Antwort auf fauvs Kommentar (08.09.2022, 15:05 Uhr) abgegeben hättest (und/oder natürlich gerne auch meinen vorausgegangenen Kommentar, 07.09.2022, 15:48 Uhr, mit der relevanten Frage). Vielleicht hat sich das ja schon ganz von selbst so ergeben. Jedenfalls: Vielen Dank dafür!.

Nun zum Inhaltlichen:

> Beispiel : Blinken im Kreisverkehr. Zuerst gab es die Regel, blinken bei jedem Richtungswechsel, dann gab es die Regel, Nur beim Einfahren blinken.

Dann erkannte man den Irrtum […] es wichtiger, dass der Ausfahrende blinkt, damit […] höhere Geschwindigkeit im Kreisverkehr, durch weniger Unfälle und durch die Annahme der Ordnung durch den Autofahrer.

Schön erklärt, daran kann und will ich gar nichts aussetzen. Nur:

Diese “Beurteilung von außen”, die Bewertung von Größen, die im Regelwerk (der Theorie!) selbst jedenfalls nicht definiert und womöglich gar nicht erwähnt sind — (“Verkehsfluss”?, “Akzeptanz”??, “Geschwindigkeit im Kreisverkehr”??? Erlaubt sind Fuffzich!) — das ist mir bei der Fragestellung gar nicht in den Sinn gekommen!

(Und auch vorher nicht. Um so gespannter bin ich:

Sind es tatsächlich solche “Äußerlichkeiten”, die Dr. Webbear mir schon seit Jahen als “empirische Adäquatheit einer Theorie” einreden will ??

Ist es tatsächlich auch das, was Bas van Fraassen meint ? …

Schluckt der Dr. Webbaer überhaupt so ohne Weiteres meine Setzung der StVO als Beispiel einer “Theorie” im Sinne der Art von Theorien, über die im Zusammenhang mit “Wissenschaft” diskutiert wird ?? …)

Jedefalls habe ich das stattdessen und ausschließlich folgendermaßen betrachtet:

Die StVO ist ein Regelwerk (eine Theorie!), das/die bestimmte Begriffe und Messgrößen definiert und damit zur Formulierung von empirischen Feststellungen überhaupt erst bereitstellt; nämlich konkret z.B.

– “A und B haben sich bei ihrer (letzten, einzigen) Begegnung beide Verkehrsregel-gerecht verhalten.”, und auch

– “Bei der (letzten, einzigen) Begegnung von J und K hat sich J Verkehrsregel-gerecht verhalten, aber K Verkehrregel-widrig”, und auch

– “P und Q haben sich bei ihrer (letzten, einzigen) Begegnung beide Verkehrsregel-widrig verhalten.”,

usw. usf.

Die Theorie mit ihren Begriffs-Definitionen geht jeglicher Anwendung dieser Begriffe, insbesondere zur Formulierung empirischer Feststellungen, voraus.

Gut, eine und jede Theorie mag in diesem Sinne (gleichermaßen) “empirisch adäquat” genannt werden, wenn und weil sie somit die Formulierung empirischer Feststellungen überhaupt ermöglicht.

Aber viel naheliegender wäre doch, “empirische Adäquatheit” auf Modelle zu beziehen, d.h. auf Zusammenfassungen tatsächlich gewonnener und hypothetischer empirischer Feststellungen; und Modelle dahingehend zu unterscheiden, also u.a. zu sagen:

“Das Modell, dass sich die meisten Verkehrsteinehmer meistens Verkehrsregel-gerecht verhalten haben, und nur einige manchmal nicht, ist (bisher) empirisch adäquat gewesen.”

“Das Modell, dass K sich immer Verkehrsregel-gerecht verhalten hat und auch stets verhalten wird ist empirisch inadaquat.”

Vielleicht lässt sich ja Dr. Webbaer noch entlocken, was er meint; bzw. was er meint, dass Bas van Fraassen meint …

Frank Wappler,

Dr. W. liest nur Gebrauchsanleitungen, bei denen vorher die verwendeten Begriffe definiert sind.

Spass beiseite, tatsächlich werden in guten Gebrauchsanleitungen die Teile nicht beschrieben sondern abgebildet. Und es wird zeichnerisch dargestellt wie die Teile richtig zusammengesetzt aussehen und zweitens wie sie falsch zusammengesetzt aussehen.

Es gibt sogar Gebrauchsanleitungen, wo kein einziges Wort verwendet wird.

Anmerkung: wenn die Naturwissenschaften einmal diese Möglichkeit in Betracht zögen, dann wird es eine neue form von Literatur geben.

Es gibt sie schon eigentlich in der form von Videos.

Nachtrag: In der Zeit, wo die meisten Menschn nicht lesen konnten hat man die biblischen Wahrheiten in Zeichnungen dargestellt. Solche Kirchen gibt es noch, wo die gleichnisse als Bilder gezeigt werden.

fauv schrieb (09.09.2022, 09:37 Uhr):

> […] werden in guten Gebrauchsanleitungen die Teile nicht beschrieben sondern abgebildet.

Mag sein.

Noch besser kann sein, wenn einzelne Teile (oder Bestandteile) eindeutig benannt sind (typischer Weise “A”, “B” usw.) und sich diese Namen sowohl am jeweiligen Objekt als auch in der Abbildung eindeutig erkennen lassen.

> Und es wird zeichnerisch dargestellt wie die Teile richtig zusammengesetzt aussehen und zweitens wie sie falsch zusammengesetzt aussehen.

Darstellungen und Anweisungen “Wie es nicht gemacht werden soll” lassen sich im Alltag in diejenigen unterscheiden,

– die gefährliches bzw. verbotenes “Machen” betreffen und die deshalb weitgehend (Sicherheits-)gesetztlich gefordert und entsprechend verbreitet sind; und

– die im Sinne dessen, was durch Befolgen der Anleitung erreicht werden soll, nicht zielführend erscheinen.

Letztere sind wohl in Gebrauchsanleitungen häufiger, und in Bauanleitungen gelegentlich zu finden (und ggf. wegen “Murphys Gesetz” auch immer sinnvoll);

und bei “Spielregel”-Anleitungen versteht sich ja die Unterscheidung in “Regelbefolgung” vs. “Regelverstoß” auch.

Aber es ist auch denkbar (Stichwort: “Universal-Baukasten”), dass jegliche (Sicherheits-gesetzlich erlaubte) Verwendung als Ausdruck mehr oder weniger phantasievollen Gebrauchs gilt, und keine als ausdrücklich “falsch”.

Und bei all dem besteht ja auch immer die denkbare Fehlerhaftigkeit des einen oder anderen Exemplars der Anleitung (“Druckfehler” u.Ä.), sei es hinsichtlich Text oder graphischer (oder sonstiger) Darstellung.

All das ist sicherlich unumstritten. Trotzdem stellt sich jedenfalls die Frage:

Lässt sich empirisch/experimentell testen, ob eine Anleitung (eine Theorie!) falsch ist ?

Lässt sich also jeweils aus dem, was Anwender insbesondere in Kenntnisnahme eines gegebenen Fehler-freien Exemplars einer Anleitung gemacht haben, ggf. schlussfolgern, dass die betreffende Anleitung falsch ist ??

Oder wäre die eventuelle Falschheit einer gegebenen Anleitung, wenn überhaupt, dann von vornherein, schon durch Studium der betreffenden Anleitung an sich feststellbar ?

Ließe sich empirisch/experimentell lediglich nachweisen, ob und wie die jeweiligen Anwender unter gegebenen Umständen die Anleitung befolgt bzw. ausgenutzt haben ?

> Es gibt sogar Gebrauchsanleitungen, wo kein einziges Wort verwendet wird.

Diese sind womöglich besonders interessant und separat zu diskutieren, denn diese umgehen ausdrücklich die ganze Thematik “Wie soll etwas, das insbesondere in Kenntnisnahme dieser Anleitungs-Bilder gemacht wurde, überhaupt genannt werden; und womöglich richtig genannt werden?”.

p.s.

> […] abgebildet […] zeichnerisch […] aussehen […]

> Anmerkung: wenn die Naturwissenschaften einmal diese Möglichkeit in Betracht zögen, dann wird es eine neue Form von Literatur geben.

Bemühungen in dieser Hinsicht, unter Nutzung und sogar Schaffung dafür anwendbarer Techniken, kann man auch einigen Vorfahren nicht absprechen.

Erwähnenswert sind z.B. “MTW”, die z.B. eine erhebliche Anzahl von (aufeinander aufbauende) Koinzidenzbestimmungen im Zusammenhang auf einen (trainierten) Blick erfassbar darstellten.

In der Vielzahl der MTW-Grafiken findet sich aber auch dieses Beispiel (MTW Fig. 1.9)

für die Überschätzung ihres Nutzens; ja geradezu für deren Missbrauch:

Die zwei Teile der Figur sollen offenbar eine bestimmte Ungleichheit illustrierien und sogar erklären. Die beiden Teile sind aber topologisch bzw. hinsichtlich der darin gezeigten Beteiligten und deren Koinzidenzen genau gleich. Um die beiden Figuren-Teile als ungleich zu bewerten, muss jemand schon über den Begriff der dafür geeigneten Messgröße — “Abstand” bzw. “Vergleich von Abständen”– verfügen, der illustriert und sogar erklärt sein soll. Eine vermeintliche Definition dieser Messgröße wird dann im Folgenden lediglich nebenbei erwähnt, nämlich durch die “Märzke-Wheeler-Uhr” (zur Konstruktion von “idealen Maßstäben”), die allerdings wiederum den Begriff “freies Teilchen” so gebraucht und voraussetzt, als sei dieser selbstverständlich bzw. durch den linken Teil von MTW Fig. 1.9 nachvollziehbar definiert. …

Mir ist es ein Rätsel wo und ob überhaupt ein Halbmensch mit der Formel einen Ausgang nimmt. Die Versuche über Philosophie sind für mich jedenfalls mit allem was dazugehört in der Bekömmlichkeit wie ein Sektizid.

Was?

Wie bitte?

Ich höre mich selbst lachen.

Und weinen.

Wo und ob überhaupt, existiert Sektizid?

Oder das Schreiben?

Wozu dient das denn, mmhm?

Mir ist es ein Rätsel wo und ob überhaupt Schreiben einen Ausgang nimmt.

Da klopft mir gerade mein zehnjähriger Sohn Ruben – leuchtend hinter mir stehend – auf die Schulter.

Ruben: “Papa, Du brauchst nicht perfekt zu sein.

Lass uns Unbekömmliches zu Humus machen.

Bekömmliches leben, mit oder ohne Ausgang.

Lass uns das gleich ganz praktisch in allem anpacken.”

Ich: “Und was ist mit dem Schreiben, müssen wir das nicht vorher uns selbst, und einander, allen beweisen, falsifizieren, dass das …?”

Ruben: “Papaaaaaaaaaaaaaa…!”