Zufallsfunde und der lokalisationistische Fehlschluss – medizinethische Herausforderungen der bildgebenden Hirnforschung

BLOG: MENSCHEN-BILDER

Heute fand an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Düsseldorf die Herbsttagung des Deutschen Ethikrats statt. Thema der Tagung war “Neuroimaging – Bilder vom Gehirn und das Bild des Menschen“. Expertinnen und Experten aus Medizin, Hirnforschung, Philosophie und angrenzenden Disziplinen sowie zahlreiche Gäste sprachen dort über die Herausforderungen, vor die uns immer genauere Messverfahren, vor allem bildgebende Verfahren der Genetik und Hirnforschung, stellen.

Ich war eingeladen, den Eröffnungsvortrag für die Sektion über “Medizinethische Herausforderungen bildgebender Forschung” zu halten und habe mich aufgrund der begrenzten Zeit (fünfzehn Minuten) zum ersten Mal dazu entschieden, einen vorformulierten Text vorzulesen. Mein Manuskript inklusive der Vortragsfolien finden Sie hier:

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Woopen, Herr Präsident Hatt,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Werte Gäste,

Sie können sich wahrscheinlich gut vorstellen, dass es viele medizinethische Herausforderungen bildgebender Forschung gibt – zu viele, um sie alle hier vorzustellen, geschweige denn ausführlich zu diskutieren.

Ich habe daher zwei Herausforderungen für uns ausgewählt: Erstens das Problem der sogenannten Zufallsfunde, das ich insbesondere auch nutzen will, um Sie auf die gleich folgende Podiumsdiskussion einzustimmen; zweitens den von mir sogenannten lokalisationistischen Fehlschluss, dessen häufiges Vorkommen mir mit Blick auf das übergreifende Thema unserer Tagung große Sorge bereitet, nämlich Bilder vom Gehirn als Bild des Menschen zu interpretieren. In einer ebenso kreativen wie provokativen Variante dieser Sorge sprach die Darmstädter Philosophieprofessorin Petra Gehring einmal von „weltbildgebender Hirnforschung“.[1] Ich beginne mit dem ersten Problem.

Als „Zufallsfund“ bezeichnet man allgemein den zufälligen Fund einer medizinischen Auffälligkeit. Im vorliegenden Kontext der Forschung heißt „zufällig“, dass man es mit dem Anschein nach gesunden Versuchspersonen zu tun hat, die freiwillig an dem Experiment einer Wissenschaftlerin teilnehmen; denken wir beispielsweise an einen psychologischen Versuch im funktionellen Magnetresonanztomografen oder die Entnahme genetischer Proben, um diese mit psychologischen Merkmalen zu korrelieren. Viele der verwendeten Messverfahren haben eine medizinisch-diagnostische Entwicklungsgeschichte, werden in diesen Beispielen aber für reine Forschungsfragen angewandt. So wurde in der Diskussion von Zufallsfunden, etwa von Thomas Heinemann, Christian Hoppe und Kollegen aus Bonn hier ganz in der Nähe vor einigen Jahren im Deutschen Ärzteblatt angemerkt, dass zwischen Versuchsleitern und Versuchspersonen kein Arzt-Patienten-Verhältnis besteht.[2] Dies ist insbesondere für die rechtliche Beurteilung wichtig, worüber wir sicher von Herrn Professor Hilgendorf gleich noch mehr erfahren werden. Es kommt aber vor, dass man bei solchen wissenschaftlichen Messungen eine Auffälligkeit sieht, die klinisch relevant sein könnte. Wie oft das geschieht, darauf werde ich gleich eingehen.

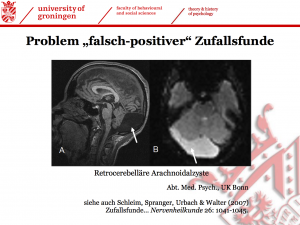

Ich will Ihnen als Beispiel erst noch meinen ersten eigenen Zufallsfund zeigen. Dies geschah, als ich eine Frau Mitte zwanzig für meine Forschung in einem MRT-Scanner über moralische Probleme nachdenken ließ. Auf den funktionellen Bildern, die mir alle zwei Sekunden aktualisiert angezeigt wurden, war deutlich ein schwarzer Fleck zu erkennen, der selbst einem Laien als ungewöhnlich auffällt.

Diese Aufnahme sehen Sie hier auf der rechten Seite. Der schwarze Fleck verschwand auch nicht im Laufe der Zeit und sogar in den Bildern der zuvor gemachten strukturellen Aufnahme (links) konnte man einen ungewöhnlichen Fleck sehen. Es schien sich also nicht um einen Messfehler zu handeln, sondern um eine tatsächliche Veränderung im Gehirn der äußerlich unauffälligen und ihren eigenen Angaben nach gesunden Probandin.

Zum Glück hatte ich damals bereits vom Problem der Zufallsfunde gelesen und konnte ich mich an einen erfahrenen Psychiatrieprofessor wenden, nämlich Henrik Walter, den Sie später am Nachmittag noch besser kennenlernen werden. Der schickte mich mit den Aufnahmen zum Neuroradiologen unserer Klinik, Professor Horst Urbach, der uns nach einigen Tagen schrieb, er müsse die Frau selbst untersuchen, um die Auffälligkeit neuroradiologisch beurteilen zu können. Natürlich hatten wir für unsere Forschung nicht die Art von Aufnahmen gemacht, wie sie sich eine Neuroradiologin für ihre Befundungsarbeit wünscht. Ich konnte in der Angelegenheit nichts weiter tun und überließ sie den erfahrenen Kollegen.

Im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Publikation[3] erfuhr ich später aber, dass es sich bei der Auffälligkeit tatsächlich um ein Kavernom handelte, ein Gefäßmissbildung. Diese kann zu einer gefährlichen Gehirnblutung führen. Im vorliegenden Fall wurde die Wahrscheinlichkeit hierfür jedoch eher als gering eingeschätzt und von der komplizierten Operation abgeraten. Bis heute frage ich mich gelegentlich, ob wir der Frau, die wir natürlich im Voraus über die Möglichkeit von Zufallsfunden aufgeklärt hatten, mit diesem Wissen etwas Gutes getan haben oder nicht. Jedenfalls haben wir aus dieser Erfahrung einen Verfahrensplan abgeleitet, der anschließend in ähnlichen Fällen angewandt wurde.

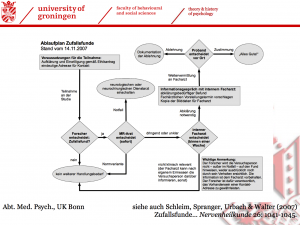

Diesen im Detail zu erklären, würde den Rest meiner Zeit beanspruchen. Nur so viel soll gesagt sein: Wir haben uns darum bemüht, das Wissen der neuroradiologischen Experten, das bei uns im selben Gebäude vorhanden war, im Interesse der Versuchspersonen und dessen, was wir für ethisch richtig hielten, zu nutzen. Natürlich hatten wir hierfür innerhalb der Universitätskliniken Möglichkeiten, die vielen anderen Forschungsgruppen nicht zur Verfügung stehen. Eine Sichtung der 2007 vorhandenen Literatur machte aber schnell deutlich, dass das Problem nicht von selbst verschwinden würde: Mehreren Untersuchungen zufolge ist in zwanzig bis dreißig Prozent der Messungen an gesunden Versuchspersonen mit Normvariationen zu rechnen – Professorin Amunts sprach heute Morgen schon von individuellen Unterschieden –, die glücklicherweise in den meisten Fällen harmlos sind.

Die durchschnittliche Forscherin besitzt aber kaum das Wissen, um harmlose Varianten von medizinisch relevanten Fällen, die man wenigstens routinemäßig, vielleicht aber sogar dringend abklären muss, zu unterscheiden. Und um es noch einmal zu betonen: Es geht hier vielleicht um ein ganzes Drittel von Aufnahmen, die inzwischen allein in Deutschland hundertfach angefertigt werden dürften – jeden Tag. Ich erinnere mich an den Besuch eines Hochfeld-MR-Zentrums außerhalb Deutschlands, dessen Direktor mir auf die Frage, wie viele Zufallsfunde man dort schon gehabt habe, antwortete: keine; und das nach mehreren Jahren der Forschung! Mir war klar, dass man dort kaum ernsthaft über das Problem nachgedacht haben konnte.

Inzwischen gibt es bessere Untersuchungen zur Häufigkeit von Zufallsfunden. Die meines Wissens aussagekräftigste ist die 2009 im British Medical Journal veröffentlichte Studie von Zoe Morris und Kollegen. Ihre umfangreiche Meta-Analyse der strukturellen und funktionellen Messdaten von Knapp 20.000 dem Anschein nach gesunden Menschen ergab eine Häufigkeit klinisch relevanter Zufallsfunde von 2,7%. Darunter verstanden sie unter anderem verschiedene Arten von Hirntumoren, Zysten oder strukturelle vaskuläre Abnormalitäten. Diese Zahl bedeutet, dass bei jeder siebenunddreißigsten Versuchsperson ein klinisch relevanter Zufallsfund entdeckt werden kann – vorausgesetzt, dass sich ein Radiologe oder eine Neuroradiologin die Bilder ansieht. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit zunehmendem Alter und zunehmender Bildqualität der für die Forschung verwendeten Messsequenzen. So lag die Häufigkeit eines Zufallsfunds bei Messungen mit hoher Bildauflösung schon bei 4,3%.

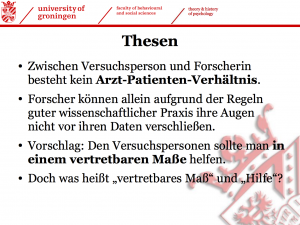

Wie bereits erwähnt, betonen manche Forscher, dass in ihrem Fall kein Arzt-Patienten-Verhältnis vorliegt; andere berufen sich auf ihre Forschungsfreiheit, deren Einschränkung durch weitere Auflagen sie befürchten. Auch wenn eine Wissenschaftlerin keine Pflicht hat, in ihren Daten nach Zufallsfunden zu suchen, dafür fehlt ihr ja schon das Expertenwissen, so hat sie doch gemäß den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis die Pflicht, ihre Forschungsdaten sorgfältig zu analysieren. Schließlich verfälscht eine Gehirnabnormalität, die sich in der Messung als Signalausfall oder Hyperintensität äußern kann, ihr Ergebnis. Wie wir gesehen haben, sind manche Zufallsfunde selbst für einen Laien nicht zu übersehen.

Mein Vorschlag ist, das durch Verwendung bildgebender Verfahren gewonnene Forschungswissen in einem vertretbaren Ausmaß auch zu verwenden, um den Versuchspersonen in einem medizinischen Sinne zu helfen. Doch was heißt „vertretbares Maß“, was heißt hier „Hilfe“? Das vertretbare Maß kann eine Untersuchung von Shoemaker und Kollegen präzisieren, die im Dezember 2011 in Neurology veröffentlicht wurde: Sie haben die rund 8.500 MRT-Datensätze, die in den Jahren 2004 bis 2011 im Rahmen der Forschungsinitiative Mind Research Network erhoben wurden, standardmäßig Neuroradiologen vorgelegt.[4] Diese identifizierten Normvarianten in 34% der Fälle, von denen ca. 80% aber als nicht klinisch relevant eingestuft wurden. Für 17% wurde eine routinemäßige, für 2,5% eine dringende Abklärung empfohlen. Entscheidend ist, dass die geschätzten jährlichen Kosten für diese Prozedur gerade einmal bei $24 pro Scan lagen. Das ist im Vergleich zu den ca. €1000 an Kosten für eine Stunde Messung sehr wenig. Eine Telefonbefragung der Versuchspersonen ergab darüber hinaus, dass 92% das Erhalten eines MR-Berichts begrüßten und diese Prozedur die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass sie wieder an einer Untersuchung teilnehmen.

Bleibt die zweite Frage: Wann ist die Mitteilung über einen Zufallsfund eine Hilfe? Diese ist viel schwieriger zu beantworten. Die Unsicherheit bis zur neuroradiologischen Abklärung wird viele Menschen belasten. Idealerweise wird sich diese Unsicherheit als unnötig herausstellen, nämlich im Falle eines „falsch-positiven“ Zufallsfunds, wie wir ihn auf dieser Abbildung sehen.

Was für den Laien dramatisch aussieht, diese Arachnoidalzyste am Hinterkopf, die vor allem das Kleinhirn verdrängt und zusammengequetscht hat, ist gemäß dem neuroradiologischen Experten harmlos. Was aber, wenn es sich um einen „richtig-positiven“ Zufallsfund handelt? Außer Fällen, in denen eine schwere Erkrankung abgemildert oder gar vermieden wird, gibt es leider auch solche, in denen von einer Behandlung abgeraten wird. Die prominente Literatur erwähnt hier vor allem Aneurysmen, die eine geringe Blutungswahrscheinlichkeit hätten, deren operative Behandlung aber mit einem nennenswerten Risiko für einen Schlaganfall oder gar Tod einhergehe; ähnlich verhalte es sich bei Meningiomen, einer Art häufig vorkommender Hirntumore, die in 94% der Fälle asymptomatisch blieben.[5] Das von mir erwähnte Beispiel der Frau Mitte 20 gehört ebenfalls in diese Kategorie. Die Unsicherheit in der Vorhersage des individuellen Verlaufs eines Zufallsfunds dürfte erheblich sein. Ich hoffe, dass wir hierüber von den beiden an der anschließenden Podiumsdiskussion teilnehmenden Medizinern, den Professoren Drzezga und Jöckel, mehr erfahren.

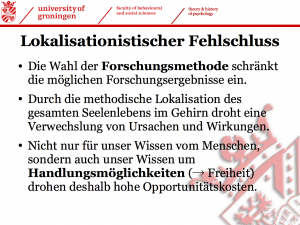

Ich komme kurz noch zu der zweiten und letzten Herausforderung, die ich Ihnen eingangs angekündigt habe und die mir für den Rahmen unserer Tagung so wichtig ist: men lokalisationistischen Fehlschluss.

Den vielen kritischen Berichten der letzten Jahre über die bildgebende Hirnforschung zum Trotz werden die Neurowissenschaften meines Erachtens in vielen Bereichen faszinierend bleiben. Dass sie von führenden Stellen nicht nur als treibende Innovationskraft für Wissen und Therapie, sondern auch für Technologie und Wirtschaft angesehen werden, hat erst dieses Jahr wieder die Bewilligung des Human Brain Project gezeigt. Mit diesem berechtigten Faszinationsvermögen geht aber auch die Verlockung zur Übertreibung einher; vor allem der Übertreibung dessen, was die Befunde in einem praktischen Kontext zu bedeuten haben. Im medizinischen Fall sprechen hier wir von Therapie, für den weiteren gesellschaftlichen Bereich wurde der Begriff „Neuro-Politik“ vorgeschlagen.[6] Denken Sie etwa an die viel diskutierten Empfehlungen für einen neurowissenschaftlich fundierten Schulunterricht oder die Reformierung des Strafrechts.

Dabei scheinen manche Kolleginnen und Kollegen vergessen zu haben, dass sie mit der Wahl einer bestimmten Methode schon den Raum der möglichen Forschungsergebnisse einschränken. Wer meint, den Menschen mit dem Hirnscanner erklären zu können, der wird eben prinzipiell auch nur die Antworten finden können, die so ein Gerät liefern kann. Dass es ursprünglich die Variation der experimentellen Bedingung in Interaktion mit der individuellen und kulturellen Geschichte, also der breit verstandenen Umwelt ist, die den gemessenen Hirnzustand festlegte, ist schnell vergessen, sobald das Gehirnbild einmal vorliegt.

Ich nenne kurz zwei instruktive Beispiele: Der Neuroendokrinologie-Professor Anton Scheurink von meiner Universität Groningen hat ein Tiermodell von Magersucht entwickelt. Mögliche Gründe, warum jemand mit dem Hungern anfängt, kann er damit nach eigener Aussage nicht modellieren. Aus den gemessenen neuronalen Begleiterscheinungen des Hungerns seiner Versuchstiere schließt er dann aber allgemein, dass es sich bei der Magersucht um eine Suchterkrankung handeln könne, die dann folglich auch als solche zu behandeln sei.

Als Ende letzten Jahres in Nature Neuroscience berichtet wurde, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Stress von Müttern mit Kleinkindern, einem erhöhten Cortisolspiegel der Kinder und einem in der Jugend erhöhten Risiko für Gefühlsregulationsstörungen gebe, kommentierten dies die Hirnforscher Ryan Bogdan und Ahmad Hariri als wichtigen Fund: Es sei die vielleicht wichtigste Anschlussfrage, ob sich aus diesem Forschungsergebnis ein therapeutisches Ziel ableiten lasse, beispielsweise die Expression des Östrogen-Rezeptors alpha in den Amygdalae; noch wichtiger sei die Frage, ob man damit Risikomarker zur Identifikation der gefährdeten Gruppe entwickeln könne. Nichts weniger als die Prävention von Gefühls- und Angststörungen sowie die Abmilderung ihrer Folgen für Individuen, Familien und Gesellschaften deuten sie aufgrund dieses Befundes an.[7] Auf die Idee, den Stress der Mütter mit Kleinkindern zu verringern, kommen sie überhaupt nicht; und das, obwohl dieser ausdrücklich die Erstursache im Modell der Forscher ist. Ein Beispiel für eine bessere Interpretation liefert die Forscherin Elizabeth Blackburn, die für ihre Entdeckung des Zusammenhangs zwischen Stress und verkürzten Telomeren, sogenannte Kappen, die die Chromosomenenden schützen, 2009 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt; sie diskutierte erst im Oktober 2012 in Nature, dass man Stress auch dort bekämpfen kann, wo er entsteht: nämlich in den stressigen Lebenssituationen.[8]

Bei dem von mir kritisierten lokalisationistischen Fehlschluss handelt es sich also um einen Teil-Ganzes-Fehlschluss, bei dem man die Eigenschaft eines Teils auf sein Ganzes überträgt. Dabei werden die vielen Reduktionsschritte auf dem Weg zum Ergebnis häufig vergessen. Die große Tragweite dieses Denkfehlers mag dem Einzelnen nicht gleich deutlich werden, doch mit der Neuro-Politik geht ein Verlust an Sozio-Politik einher, also der Politik überhaupt, und damit ein Verlust an Handlungsspielraum und Freiheit. Mögen wir deshalb nicht vergessen, dass das Menschenbild des homo neurobiologicus nur zum kleinen Teil wissenschaftlich gefunden ist; es ist zum großen Teil von Wissenschaftlern gemacht!

Referenzen

- Gehring, P. (2004). Es blinkt, es denkt. Die bildgebenden und die weltbildgebenden Verfahren der Neurowissenschaft. Philosophische Rundschau 51: 273-293.

- Heinemann, T., Hoppe, C. et al. (2007). Zufallsbefunde bei bildgebenden Verfahren in der Hirnforschung. Ethische Überlegungen und Lösungsvorschläge. Deutsches Ärzteblatt 104: A1982-A1987.

- Schleim, S., Spranger, T., Urbach, H. & Walter, H. (2007). Zufallsfunde in der bildgebenden Hirnforschung Empirische, rechtliche und ethische Aspekte (PDF). Nervenheilkunde 26: 1041-1045.

- Shoemaker, M. S. et al. (2011). A practical approach to incidental findings in neuroimaging research. Neurology 77: 2123-2127.

- Morris et al. (2009). Incidental findings on brain magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal 339: b3016, S. 5.

- siehe z.B. Racine, E., Bar-Illan, O. & Illes, J. (2005). fMRI in the public eye. Nature Reviews Neuroscience 6: 159-164.

- Bogdan, R. & Hariri, A. R. (2012). Neural embedding of stress reactivity. Nature Neuroscience 15: 1605-1607.

- Blackburn, E. H. & Epel, E. S. (2012). Too toxic to ignore. Nature 490: 169-171.

Tja, der “lokalisationistische Fehlschluß” ist mal ganz unaufgeregt gesehen, Programm bei den Medizinern. Und zwar schon immer. Die allermeisten Probleme werden direkt an ihrem Symptom versucht zu therapieren. Reale Ursachentherapie findet recht sellten statt.

Mag es auch viele präventive Ratschläge und Hinweise geben; etwa bei den Herz-/kreislauf-krankheiten, wenn man dann etwa cholesterinfreie Kost empfielt oder andere diätische Strategien; so haben sich doch einige schon als mehr oder weniger Nutzlos herrausgestellt. Was zeigt: wirklich bei der Sache ist in der Ursachenforschung selten einer.

Die moderne Medizin doktort unleugbar amSymptom herum. Und ist auch noch stolz darauf.

chris: “Die” Medizin

Ebenso wie der lokalisationistische Fehlschluss ein Verallgemeinerungsfehler ist, ist die Kritik gegen “die” (moderne) Medizin doch ein Verallgemeinerungsfehler.

Die Wahl der Forschungsmethode, sowie der Versuch das Seelenleben im Gehirn zu lokalisieren wäre an sich vielleicht nicht das zentrale Problem, wenn bei der Auswertung, bzw. Interpretation der Ergebnisse weitere Faktoren wie kulturelle, medizinische und beispielsweise soziale Hintergründe des untersuchten Menschen berücksichtigt werden. Die Kombination und Menge der Zutaten ergibt den Kuchen -oder?

@Melanie

Hmm, ich würde sagen: Ja und nein.

Die Reduktionsschritte nicht zu vergessen, wie Sie das mit den kulturellen, medizinischen und sozialen Hintergründen schreiben, würde einige Fälle von peinlichem Neuro-Essenzialismus, -Realismus und -Politik (E. Racine & J. Illes) vermeiden helfen.

Mir geht es aber um eine weitere wissenschaftstheoretische Frage: Sich zu überlegen, was für Antworten man beispielsweise mit einem fMRT-Experiment überhaupt nur kriegen kann. Stephen Kosslyn hat das in seinem schon 1999 erschienenen Aufsatz “If neuroimaging is the answer, what is the question?” (PDF) hervorragend thematisiert.

Ich habe es selbst versucht, zweimal Forschungsprojekte in diesem Bereich anzufangen, doch die wurden sehr gute Peer Reviews zum Trotz jedes Mal von Kommissionen, die meines Erachtens (und zum Teil sogar ihren eigenen Angaben gemäß) keinerlei Sachverstand auf dem Gebiet besaßen und zum Teil auch die formalen Regeln überschritten, abgelehnt.

Sei’s drum – es gibt auch viele andere Forschungsfragen und spannende Aufgaben. Solche Erfahrungen haben mich eben dazu motiviert, mich genauer mit den Machtverhältnissen in der Wissenschaft auseinanderzusetzen.

Symptomentherapie gibts oft dann, wenn man die Hintergründe nicht versteht. Dort wo man die Ursachen aber versteht, dort geht die Humanmedizin auch auf die Ursachen ein und versucht sie zu therapieren. Wer heute Anzeichen einer Infektionskrankheit zeigt, der wird abgeklärt und er erhält je nach Erreger eine andere Therapie. Infektionskrankheiten sind also heute medizinisch gut verstanden und können zudem in den meisten Fällen gut therapiert werden. Bei Krebserkrankungen aber ist es häufig so, dass zwar eine richtige Diagnose gestellt werden kann, aber eine Therapie nicht mehr heilen kann. Dann bleibt einem oft nichts anderes übrig als Symptome zu behandeln.

Nun kommen wir nochzum Fall des Patienten, der unqualifizierte Kritik äusserst wie etwa mit

Die Psychiatrie und Psychologie, die mit solchen Patienten zu tun hat, kann tatsächlich oft nicht bis zu den tieferen Ursachen für solche unqualifizierten Äusserungen vorstossen umd muss dann ebenfalls zwanglsäufig “Symptome” behandeln. Indem es den Patienten beispielsweise für unzurechnungsfähig erklärt, womit seine Äusserungen dann nicht mehr allzu ernst genommen werden.

Blabla, … Herr Holzmann.

Was wäre denn, wenn Parasiten oder Viren auch nur Symptome sind?

Aber Bakterien und Viren haben eine Ursache. An dieser Stelle aber wird es politisch und konzentriert sich nicht mehr nur auf das Wohl des Patienten.

Und Psychiatrie ist in dieser Frage eh aus dem Rennen – weil Justiz-Ersatz und nicht zum uneingeschränktem Patientenwohl. Die Dekadenz des Personals daher nicht gerechtfertigt.

Qualifikation innerhalb von Systemen seien hier anders zu deuten. Etwa wie beim Waffeneinsatz die Qualifikation der ausgebildete Polizist innehat, hier der Facharzt die erwünschte Diagnose – nicht für den Patienten bestmöglichste Diagnose – stellen darf.

Denken sie bloß nicht darüber nach. Es könnte Kopfschmerzen verursachen.

Naja, “die” Medizin zeigt sich für den “normalen” Patienten durch das Gesundheitssystem. Verallgemeinerter geht’s nicht. Wo steckt also der Fehler?

Ein sehr schön aufbereiteter Artikel, lieber Herr Schleim.

Ich denke, Hirnforschung und “Neurothemen” sind im Moment sehr populär

und ich erlebe es im systemischen Bereich, dass man sich hier

schon auch ein bisschen darauf “stürzt”.

Ich bin gespannt, wie es hier weiter geht.

In der Historie der Aufstellung von Hypothesen (Theorien) im Bereich Psychiatrie

und Psychotherapie gab es schon immer viel Bewegung und ich glaube,

dass es hier wenig anders sein wird. Manchmal waren solche auch recht “kurzlebig”.

Herzliche Grüße,

Peter Reitz