Sex über 50

Psychologen erforschen Bedeutung von Sexualität jenseits der Lebensmitte

Kurz zum persönlichen Hintergrund dieses Artikels: Gestern saß ich am späten Nachmittag mit rund 20 Personen in einem großen Saal. Keine Sorge! Am Boden waren für jeden mit Klebeband Rechtecke markiert, damit wir genug Abstand wahren konnten; und die Fenster blieben auf. Ich war einer der Jüngeren und das Publikum war sehr weiblich. Okay, ich sage es direkt: Ich war der einzige Mann. Das Treffen hatte etwas mit Yoga zu tun.

In der Vorstellungsrunde kam die Lehrerin, die mich nun seit fünf Jahren kennt, darauf zu sprechen, dass ich an der Universität Psychologen ausbilde. Das schien bei den Anderen gut anzukommen. Spielverderber, der ich bin, musste ich dann aber doch zum Besten geben, dass man sich darunter nicht zu viel vorstellen sollte. Denn die meisten Psychologen an den Universitäten(!) untersuchen hochspezialisierte und sehr abstrakte Fragestellungen, die mit unserer Lebenswelt nur sehr wenig zu tun haben.

“Angewandte Forschung” ist an der Universität fast schon ein Schimpfwort. Gibt es dafür nicht die Fachhochschulen? Dass Wissenschaftler in populären Medien schreiben, gilt in bestimmten Kreisen übrigens immer noch als verpönt. Kann jemand ein guter Forscher sein, der Zeit für so etwas hat? Allerdings sehen wir hier einen langsamen aber doch stetigen Wandel. Denn Wissenschaftler müssen sich stärker in der Öffentlichkeit für das verantworten, was sie tun, schlicht um die Finanzierung zu sichern. Dafür hat inzwischen so gut wie jede Uni auch ihre PR-Abteilung mit Kommunikationsexperten, oft genug mit festen Stellen, von denen die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur träumen dürfen.

Auf dem Heimweg auf dem Fahrrad am Waldrand, inzwischen war es stockdunkel geworden, kamen meine Gedanken noch einmal auf diesen Moment zurück: Bin ich nicht zu kritisch? Ich denke auch oft darüber nach, ob das überhaupt zu verantworten ist, was ich an der Universität mache: Da kommen all die jungen und idealistischen Menschen und denken, die Wissenschaft mache alles besser. Doch dann die Ernüchterung. Erst vor Kurzem wollte mich einer meiner Leser als “die Sybille Berg der SciLogs” beleidigen. Nun weiß ich zwar nicht, wer Sybille Berg ist, doch die Erklärung lieferte er gleich mit: “… [D]ie Person, der es in ihren Stories nie genug dreckig zu und her gehen kann und die am Schluss immer noch eine Miesheit oben drauf packt.”

In 26 Jahren Online-Diskussionen habe ich schon Schlimmeres erlebt. Und ich finde es eher komisch, dass solche Leute dann jahrelang meine Artikel lesen und mitdiskutieren, wo sie doch so schlimm sein sollen. Schwamm drüber. Kommen wir zurück zur Universität und Wissenschaft: Zum Teil kommen meine Studierenden natürlich selbst darauf, dass das, was sie in den (von geschätzten Kollegen angebotenen) Statistikvorlesungen lernen, nicht genau das und oft genug sogar das Gegenteil von dem ist, was professionelle Wissenschaftler für ihre Veröffentlichungen in Fachzeitschriften machen.

Publiziere oder stirb!

In meiner Zeit in der kognitiven Neurowissenschaft habe ich auch Sätze wie diese gehört: “Wir wissen zwar, dass unser Vorgehen nicht die Voraussetzungen für diesen statistischen Test erfüllt. Aber das Ergebnis sieht gut aus. Reichen wir es doch zur Veröffentlichung ein und vielleicht fällt es den Gutachtern gar nicht auf.” In meinen Kursen geht es weniger um Statistik als um die größeren Zusammenhänge: Wie beeinflussen gesellschaftliche Strömungen die Wissenschaft und umgekehrt. Und insbesondere: Wie funktionieren Gemeinschaften von Wissenschaftlern? Auch sie sind Menschen mit Meinungen und Bedürfnissen und nicht absolut rational wie Mr. Spock oder Commander Data von Raumschiff Enterprise. Und über all dem hängt natürlich das Damoklesschwert des Erfolgs: Publiziere oder stirb! Das zwingt Wissenschaftler dazu, produktiv zu sein, um jeden Preis.

Die Rückmeldungen meiner Studierenden geben mir Recht: Neben der Masse, die sich schlicht für ihre Noten und Credit Points interessiert, finden es fast alle wichtig, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Mir hatte das niemand erzählt, bevor ich – eher zufällig – die akademische Laufbahn begann. Wissenschaft bleibt auch wichtig und man begegnet vielen faszinierenden Menschen. Wenn es darum geht, im Konkurrenzkampf einen der wenigen Publikationsplätze in den angesehensten Zeitschriften zu ergattern, findet der Idealismus aber ein schnelles Ende (Warum die Wissenschaft nicht frei ist).

Und als ich dann zuhause ankam und zum Ergebnis gekommen war, meine Arbeit nur so und nicht anders machen zu können, fand ich eine interessante Fallstudie in meinem E-Mail-Postfach: “Sex um die 60: Heute wichtiger als früher”. Die Abteilung für “Kommunikaton, Marketing und Veranstaltungsmanagement” der Humboldt-Universität zu Berlin hat uns mit einer Pressemitteilung über eine Studie beglückt, an der Berliner Psychologen mitgewirkt haben. Und darauf komme ich jetzt endlich, wie im Titel versprochen, nach einer doch etwas länger geratenen persönlichen Einleitung.

Sex um die Sechzig

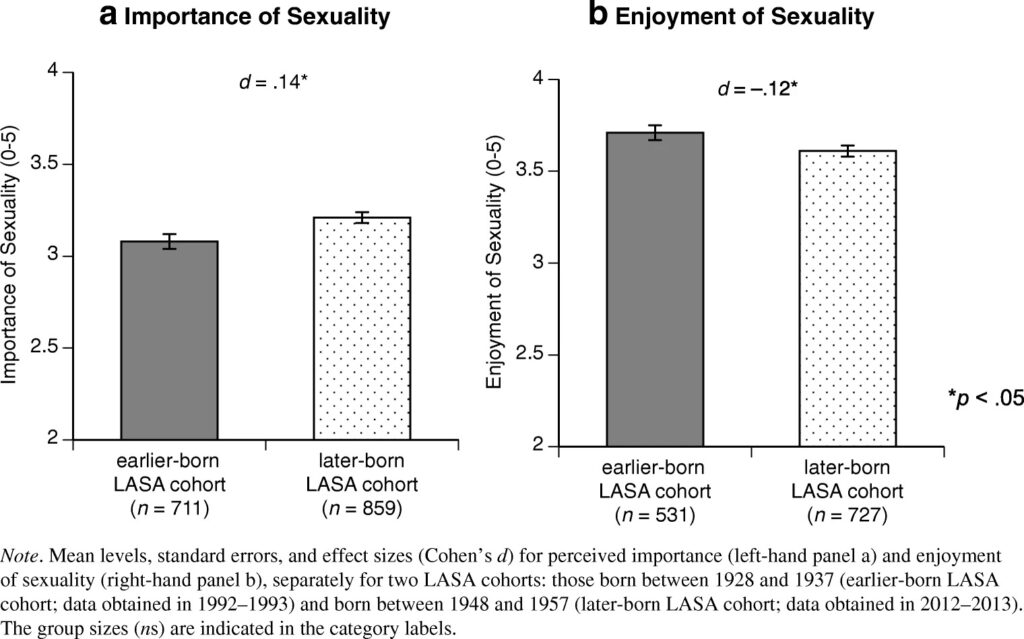

Gerade erst, nämlich am 11. September 2020, ist die entsprechende Studie in der Zeitschrift mit dem schönen Namen “Sexuality Research and Social Policy” erschienen. Es sieht erst einmal vielversprechend aus: Im Abstand von 20 Jahren wurden 55- bis 65-Jährige zu ihrem Sexualleben befragt. In der ersten Kohorte reagierten N = 718 Personen, in der zweiten N = 860. Das mittlere Alter betrug 60 Jahre und 52-53% waren Frauen.

Die Pressemitteilung stimmt optimistisch: “Wichtigstes Ergebnis der Studie: Im Vergleich zu 55- bis 65-Jährigen, die Anfang der 1990er Jahre befragt wurden, berichteten Gleichaltrige 20 Jahre später, dass Sexualität für sie wichtiger sei.” Das ist doch einmal was! Die Erstautorin der Studie, Karolina Kolodziejczak von der HU Berlin, erklärt dies wie folgt: “Unter anderem vermuten wir, dass gesellschaftliche Bewegungen, wie die sogenannte ‘sexuelle Revolution’ der 60-70er Jahre, die Einstellungen zur Sexualität weitreichend verändert haben.”

Ein zweiter Befund ist, dass der Anstieg dafür, wie wichtig Sexualität ist, bei alleinstehenden Frauen am größten war. Auch dazu hat die Erstautorin eine Erklärung: “… [D]ie feministischen Bewegungen seit dieser Zeit mögen das Bild von weiblicher Sexualität in der Hinsicht geprägt haben, dass alleinstehende Frauen ihre Sexualität heute freier und ungezwungener ausleben und genießen können.” Der Studienleiter, Professor Denis Gerstorf, ein Entwicklungspsychologe, erklärt abschließend, diese Befunde in Zukunft näher untersuchen zu wollen: “Welche Rolle spielen historische Veränderungen im tatsächlichen Verhalten? Und welchen Anteil haben historische Veränderungen in der Wahrnehmung der eigenen Sexualität und Veränderungen in der Freizügigkeit, über das eigene Sexualleben zu berichten?”

So weit so gut. Irre ich mich also, wenn ich Psychologen vorwerfe, sich überwiegend mit lebensfernen Themen zu beschäftigen? Ich finde die untersuchte Fragestellung auch wirklich gut: Sexualität spielt für jeden von uns eine wichtige Rolle und Veränderungen in Abhängigkeit vom Alter und Kultur sind ebenfalls bedeutend. Um die Studie wirklich verstehen zu können, müssen wir aber etwas tiefer einsteigen und uns mit der Methodik befassen. Halten wir dafür noch einmal den Kernbefund – laut Pressemitteilung der HU Berlin – im Kopf: “Wichtigstes Ergebnis der Studie: Im Vergleich zu 55- bis 65-Jährigen, die Anfang der 1990er Jahre befragt wurden, berichteten Gleichaltrige 20 Jahre später, dass Sexualität für sie wichtiger sei.”

Liebe fürs Detail

Da die Studie Open Access veröffentlicht wurde, kann jeder sie selbst lesen. Doch hier die wichtigsten Punkte im Schnelldurchlauf: Die Teilnehmer waren entweder im Zeitraum von 1928 bis 1937 oder 1948 bis 1957 geboren und wurden 1992/93 beziehungsweise 2012/13 befragt. Nebenbei: Dass die neuesten Daten schon wieder sieben bis acht Jahre alt sind, hat uns die Pressemitteilung nicht verraten.

Der entscheidende Punkt ist jetzt, wie wurde Sexualität überhaupt untersucht? Oder in Fachsprache: Wie haben die Forscherinnen und Forscher ihre abhängige Variable operationalisiert? Haben sie vielleicht junge Psychologinnen und Psychologen in die Schlafzimmer der älteren Semester geschickt um zu beobachten, wie die Paare Geschlechtsverkehr haben? (Dazu ein Filmtipp: die norwegische Komödie “Kitchen Stories” von 2003.) Wurden dafür zuerst aufwändige Beurteilungskriterien entwickelt? Oder haben die Wissenschaftler wenigstens Interviews mit den Studienteilnehmern geführt?

Leider Pustekuchen: Stattdessen wurden, wie so oft, leblose Fünf-Punkte-Skalen verwendet, mit denen die folgenden zwei Fragen beantwortet werden sollten: Wie wichtig ist Sexualität für Sie heute? Und: Wie Erfahren Sie ihr Sexleben heute? Die Antwortmöglichkeiten für die erste Frage reichten von 1 = sehr unwichtig bis 5 = sehr wichtig, die für die Zweite von 1 = sehr unangenehm bis 5 = sehr angenehm. Bei der zweiten Frage gab es noch die Antwortmöglichkeit “nicht zutreffend”. Diese war wohl für diejenigen gedacht, die sexuell gar nicht aktiv waren.

Reduzierte Erfahrungen

Fragen Sie sich einmal selbst, wie viel Inhalt in diesen Fragen und den Antwortmöglichkeiten über die Sexualität und das Sexleben stecken, bevor wir uns die Ergebnisse anschauen. Das heißt, was kann die Studie aufgrund ihrer Methodik überhaupt nur herausfinden? Und was nicht? Welche Dimensionen des menschlichen Daseins sind enthalten, welche nicht? Und zwar aus prinzipiellen Gründen!

Wenn die große Ernüchterung jetzt noch nicht eingetreten ist, wird sie wohl gleich kommen: Das wichtigste Ergebnis der Studie besteht nämlich schlicht darin, dass die Antwort auf der Fünf-Punkte-Skala im Mittelwert von knapp 3,1 in der ersten Befragung auf vielleicht 3,2 in der Zweiten gestiegen ist. Dabei ist übrigens die Zufriedenheit von vielleicht 3,7 auf rund 3,6 gefallen. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant und das ist die Eintrittskarte für Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, nicht nur in der Psychologie. Dabei sollte man aber auch bedenken, dass winzige Unterschiede bei großen Gruppen aus rein mathematischen Gründen statistisch signifikant werden.

Das habe ich zum Beispiel auch bei neueren genetischen Studien, die die Daten von über 10.000 Personen untersuchen, immer wieder angemerkt (Science: Genetik kann Sexualverhalten nicht erklären). Solche Veröffentlichungen sorgen regelmäßig für Blätterrauschen im Medienwald. Über irgendetwas müssen all die Journalisten ja schreiben. Zu den Voraussetzungen und Hintergründen erfährt man aber meist gar nichts. Das ist übrigens in Studien zur Wissenschaftskommunikation auch quantitativ belegt.

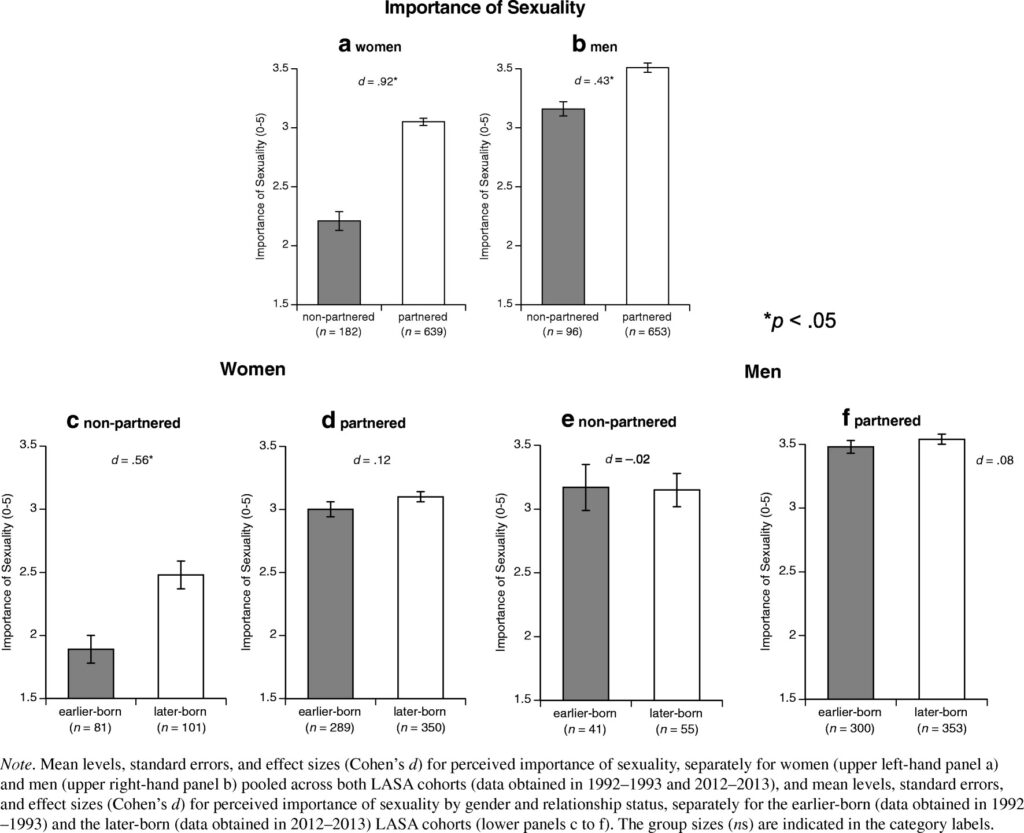

Geschlecht und Partnerschaftsstatus

Deutlichere und interessantere Unterschiede zeigen sich allerdings, wenn man die Befragten nach dem Geschlecht und dem Partnerschaftsstatus aufschlüsselt (18% waren single). Dann sieht man erst einmal, dass Männern in diesem Alter Sexualität wichtiger ist als den gleichaltrigen Frauen. Am größten waren die Unterschiede bei den Frauen: Denjenigen in einer Partnerschaft war Sexualität deutlich wichtiger als den Singles. Und im historischen Vergleich sieht man nun auch, dass der Unterschied bei den Single-Frauen am größten war: Denen war Sexualität 2012/13 wichtiger als noch 1992/93.

Ein generelles Problem ist bei solchen Studien natürlich die Frage nach der Kausalität: Sind die Frauen im Alter von 55 bis 65 nicht in einer Partnerschaft, weil ihnen Sexualität weniger wichtiger ist? Oder ist ihnen Sexualität weniger wichtig, weil sie keinen Partner haben? Und zum historischen Vergleich: Liegt die Zunahme der Bedeutung der Sexualität bei den Single-Frauen vielleicht daran, dass es 2012/13 mehr Aufmerksamkeit für das Sexualverhalten von Frauen über 50 gibt als noch 1992/93? Und dass sie es darum eher vermissen?

Fragen über Fragen. Das gefällt aber Wissenschaftlern, denn damit gibt es ja genügend Arbeit für die Zukunft. Ob sie das mit den hier beschriebenen Methoden tun sollten, möge jeder für sich beurteilen. Ach ja: In der Pressemitteilung erfährt man erst ganz am Ende und auch in der Studie eher am Rande, dass hier nur Niederländerinnen und Niederländer befragt wurden. Ich vermute, hier hat jemand diese Antworten in einem größeren Datensatz gefunden, die sich für eine neue Fragestellung untersuchen ließen, und daraus eine Masterarbeit gemacht. Publiziere oder stirb!

Positivbeispiele

Das ist insofern schade, als es durchaus interessante und bedeutende Forschung zur Sexualität gibt. Denjenigen, die bis hierhin gelesen haben, will ich darum noch zwei Schmankerl mit auf den Weg geben: Da sei erst einmal an das Buch “Die Pille und ich: Vom Symbol der sexuellen Befreiung zur Lifestyle-Droge” (2015) der Sozialwissenschaftlerin Katrin Wegner erwähnt. Dafür führte sie Interviews mit 250 Frauen aus West- und Ostdeutschland und aus drei Generationen. Dabei zeigte sich, dass die Antibabypille für die älteste Gruppe vor allem als Mittel zur Emanzipation wahrgenommen wurde: endlich selbst entscheiden, wann man (nicht) schwanger werden will, ohne darum auf Sex verzichten zu müssen.

Bei der mittleren Altersgruppe hatte sich das aber umgekehrt: Diese Frauen fühlten sich durch die Pille stärker unter Druck gesetzt, Sex mit ihren Partnern zu haben. Schließlich konnte man dann das Risiko einer Schwangerschaft nicht mehr als Grund gegen den Geschlechtsverkehr anführen. Ganz anders waren schließlich die Antworten der jüngsten Frauen: Diese verwiesen häufig auf die Verbesserung des Aussehens – weniger Pickel, glattere Haut, glänzenderes Haar – und die Steigerung der Leistungsfähigkeit dank der Hormone. Manche nahmen die Pille sogar ganz ohne Unterbrechung ein, um damit die unangenehmen Seiten der Menstruation zu vermeiden. Meinem Eindruck nach beschäftigen sich übrigens heute immer mehr Frauen – passend zum Gesundheitskult – mit den möglichen Risiken des Pillenkonsums, doch dafür habe ich keine wissenschaftlichen Interviews geführt.

Mit Blick auf das fortgeschrittenere Lebensalter ist eine Veröffentlichung von Annie Potts und Kollegen von der neuseeländischen Universität von Canterbury bedeutsam. Diese führten Gespräche mit den Partnerinnen von Männern, die Viagra konsumierten. Dabei zeigte sich, dass manche Frauen es gar nicht so schlecht fanden, dass das “Stehvermögen” ihrer männlichen Partner abgenommen hatte. So suchten die Paare nämlich nach Formen von Zärtlichkeit, bei denen es nicht nur um Penetration ging. Manche Frauen fühlten sich auch unter Druck, in der Zeit, in der das Medikament wirkte, ihren Partnern sexuell zur Verfügung stehen zu müssen, denn immerhin hatten die für die Pille bezahlt.

Qualitative Methoden

Man sieht, dass die Wissenschaft durchaus interessante Ergebnisse über Sexualität liefern kann. Die hier genannten positiven Beispiele stammen jedoch eher von Anthropologen und Soziologen, die qualitative Methoden verwenden, und die Vielfältigkeit menschlicher Erfahrungen nicht nur auf eine Fünf-Punkte-Skala reduzieren wollen. Das ist natürlich aufwändiger und kostet mehr Zeit. Darum wird es im Konkurrenzkampf um Veröffentlichungen auch seltener gemacht. So führt sich eine wissenschaftliche Disziplin wie die Psychologie aber schließlich in die Bedeutungslosigkeit.

Dahinter steckt natürlich die alte Angst, keine “harte Wissenschaft” zu sein. Um den Erfolg der Physik zu imitieren, erhob man die statistisch-quantitativen Methoden im 20. Jahrhundert zu einem Fetisch und verbannte alles Subjektive aus der Psychologie. Menschen sind aber keine Atome! Daher bedarf es auch besonderer Methoden. Und wenn diese von den Psychologen nicht mehr angewendet werden, dann müssen wir das eben als Yogalehrerinnen und Yogalehrer machen.

Während ich diesen Artikel schrieb, rief mich übrigens die eingangs erwähnte Yogalehrerausbilderin an. Ich hatte ihr am Morgen eine Sprachnachricht über die Studie zur Sexualität von Menschen über 50 geschickt. Ihre Antwort möchte ich meinen Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten: “Wenn ihr etwas über wissenschaftliche Ergebnissen hört, fragt euch dann: Ist das wirklich so? Nehmt eure eigene Wahrnehmung ernst. Und bewahrt eure Subjektivität.” Erfahrungen ernst nehmen, das war übrigens einmal der Kern der empirischen Methode.

Zum Glück spricht sich das allmählich in der Psychologie herum. So wächst seit einigen Jahren wieder das Interesse an qualitativen Methoden. Auch der entsprechende Kurs an unserem Institut erfreut sich großer Beliebtheit. Anbieten muss ihn aber eine Anthropologin, da wir dafür keine eigenen Fachkräfte haben. Eigentlich schon etwas peinlich für eine Wissenschaft, die sich wörtlich “Lehre von der Seele” nennt. Doch was das alles mit einer Sybille Berg zu tun haben soll, ist mir immer noch schleierhaft.

Hinweis: Dieser Beitrag erscheint auch auf Telepolis – Magazin für Netzkultur. Titelgrafik: Candid_Shots auf Pixabay.

Ich würde mir ein Ohr dafür abbeißen, die Sybille Berg der Scilogs zu sein – die Frau richtig gut schreiben …

@Arvid: Vergleich

Danke. Ich denke, so ein Vergleich sagt mehr über denjenigen aus, der ihn zieht.

Zitat:

Wer das ernst nimmt, sollte sich schriftstellerisch betätigen nicht wissenschaftlich.

Zieht man den Kreis etwa weiter, kommt man schnell zum Schluss, dass auch die öffentlichen und privaten Meinungen zum Thema „Sexualität über 50“ zu einem wichtigen Teil mediengemacht sind. Es wird heute, und ja, sogar schon etwas länger, mehr darüber berichtet und es taucht indiekt sogar in Filmen und Netflixserien auf (in Qzark beispielsweise hält sich eine ältere Drogenbossin einen jugendlichen Gespiel). Sogar in der ernsthaften Literatur taucht das Thema auf. Philipp Roth hat in seinem Buch „Der menschliche Makel“ zum erstenmal (In der Belletristik) Viagra als Hilfsmittel eines älteren Professors erwähnt, ja sogar ausführlich „gewürdigt“.

Nun meine These: Wenn heute ältere Singles und Ehepaare Sexualität mehr thematisieren und es ihnen wichtiger ist, dann auch weil es in den Medien, Büchern, Filmen mehr thematisiert wird. Denn was man an geistiger Nahrung zu sich nimmt, das beeinflusst auch das eigene Leben. Oder etwa nicht?

[Sie haben hier Hausverbot. Halten Sie sich endlich daran. S. Schleim]

[Bitte diskutieren Sie hier mit keinen Usern mit Hausverbot. Danke. S. Schleim]

@Martin Holzherr 13.09. 09:59

„„Wenn ihr etwas über wissenschaftliche Ergebnissen hört, fragt euch dann: Ist das wirklich so? Nehmt eure eigene Wahrnehmung ernst. Und bewahrt eure Subjektivität.”

Wer das ernst nimmt, sollte sich schriftstellerisch betätigen nicht wissenschaftlich.“

Angesichts von nichtssagenden psychologische Studien, die ziemlich häufig sind, sollte man durchaus Wert auf seine eigenen Alltagserfahrungen legen. Wenn hier viele Wissenschaftler die Realität so konsequent ausblenden, dann muss man sich ja selber um seine eigenen Erkenntnisse kümmern.

Wissenschaft ist das jetzt nicht, aber dafür relevant. Gerade hier im Blog haben wir doch Gelegenheit, uns nicht nur über rein wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen, sondern auch darüber, wie wir dies in unserem eigenen konkretem Leben einschätzen und einordnen.

Im Bereich der Psychologie ist doch auch gerade Fakt, was Mensch selber denkt. Und wissenschaftliche Untersuchung über persönliche Interviews, die den Probanden zu Wort kommen lassen sind mitunter wesentlich mehr Wert, als reine Fragebogenstatistiken mit unklarer Kausalität in zu kleinen Stichproben.

Wenn Veränderungen in den Auffassungen über die Jahrzehnte auch durch Medien bedingt sind, sind es dennoch die psychologischen Fakten, so wie sie eben gelebt werden. Der Mensch entwickelt seien Auffassungen und Ansichten im sozialen Miteinander, in denen Medien eine ähnlich große Rolle spielen wie die Schulausbildung.

Aber einen guten Teil der Auffassungen entwickeln die Menschen gerade auch gegen die Medien, hier wird mitgedacht, und den eigenen Erfahrungen durchaus vertraut. Wissenschaft und eigene Lebensevidenz sind beide als Evidenz gültig und damit gleichwertig. Die persönliche Evidenz ist zwar zunächst auf den persönlichen Bereich beschränkt, aber das ist doch auch genau das Fachgebiet der Psychologie.

Eine eigene Auseinandersetzung von persönlichen Erfahrungen und den Erkenntnissen der Psychologie als Wissenschaft ist also sogar zwingend nötig, meine ich.

@Tobias Jeckenburger, volle Übereinstimmung mit:

Wobei ich ergänzen möchte: Worüber wir reden und womit wir uns beschäftigen, das wird vom aktuellen gesellschaftlichen Diskurs stark mitbestimmt. Und: Auch heute noch sind es Filme, Serien, Bücher und die übrigen Medien, die uns – oft unbewusst – beeinflussen und unser Denken mitformen.

Das führt mich sogar zur Behauptung: die von Stephan Schleim zitierte Studie könnte ohne weiteres gerade darum gemacht worden sein, weil das Thema aktuell ist, weil es in unser aller Bewusstsein gebeamt wurde.

Fazit Der Mensch [ und selbst die Wissenschaft] wird doch immer abhängig von Geist und Gemeinschaft geprägt.

[Bitte diskutieren Sie hier mit keinen Usern mit Hausverbot. Danke. S. Schleim]

@Holzherr: Wissenschaft

Ohne selber Denken und (inhaltliche) Kritik geht es nun einmal nicht.

@Jeckenburger: Fragebogen

Ein wichtiger Unterschied ist auch, dass der Forscher bei so einer Fragebogenstudie der Versuchsperson vorgibt, was sie überhaupt sagen kann, also in diesem Fall: Findest du Sexualität eher 1 oder eher 5?

Das sagt mehr über das Denken der Forscher als über das Denken der Versuchspersonen.

P.S. Mich nervt das z.B. auch bei der Online-Steuererklärung, wenn da eine Frage gestellt wird, und die eigene Antwort passt einfach nicht dazu. Früher konnte man auf Papier die richtige Antwort einfach draufschreiben. Das geht heute (dank Computern) oft nicht mehr. Schlimm, wenn Psychologen ausschließlich solche Methoden verwenden, die mich an die Steuererklärung erinnern!

@ Stephan Schleim

“Ohne selber Denken und (inhaltliche) Kritik geht es nun einmal nicht.”

Sapere aude! -ein hehres Ziel der Aufklärung. Nur leider denken auch die Verschwörungshektiker, daß sie selber denken, dabei rennen sie doch einem Guru hinterdrein ohne es zu merken. Und wir? Sind wir Götter, die die Welt neu erfinden? Wir sind im bestem Falle Zwerge auf den Schultern von Giganten. Wir denken in den Mustern derer, die uns gegeben sind. Andernfalls würde man uns entweder nicht verstehen oder für bekloppt halten.

Zitat Tobias Jeckenburger:

Zitat Dietmar Hisebein:

Wenn wir über Sex im Alter, gesunde Ernährung, 5G, Gentechnik und vieles mehr reden, reden wir fast immer im Kontext von dem was wir darüber gelesen haben oder was uns indirekt über Bilder, TV, Werbung beeinflusst hat. Wenn Tobias Jeckenburger schreibt einen guten Teil der Auffassungen entwickeln die Menschen gerade auch gegen die Medien, so meint er wohl damit, dass Menschen auch alternative Kanäle neben den Mainstream-Medien benutzen, also Inhalte aus den sozialen Medien etc. ., denn hier hat Dietmar Hilsebein recht: Völlig selber entwickelte Gedanken sind schwieriger zu kommunizieren, denn dem Zuhörer fehlt in diesem Fall zuerst einmal der „Draht“ dafür, es fehlt der Hintergrund.

Dass viele unserer Überzeugungen medial in unsere Köpfe gelangt sind, dafür ist gerade der letzte Beitrag von Stephan Schleim sowie die Diskussionen dazu ein Beleg, denn Stephan Schleim hat in seinem indirekten Plädoyer für Drogenentkriminalisierung und -liberalisierung genau die Argumente vorgebracht, die in dieser Diskussion schon seit Jahrzehnten zirkulieren und auch seine Vorstellungen Supermärkte und Lebensmittelketten müssten für ein grosses Angebot gesunder Nahrung sorgen, ist nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern ist heute quasi Mainstream. Vor 30 Jahren war das noch etwas anders und gesunde Ernährung war damals kein Top-Ten Thema.

Fazit: was uns umtreibt wenn wir über Probleme sprechen ist selten völlig autonom in unserem Kopf entstanden, sondern hat meist als medial implantierter Keim begonnen. Wer kraftvolle eigene Gedanken entwickelt, der sollte wirklich Schriftsteller werden, denn dort ist das gefragt.

@Hilsebein: Denkmuster

Ich finde schon eine pauschale Bezeichnung (Diffamierung?) anderer Menschen als “Verschwörungshektiker” nicht sehr aufgeklärt. Man kann sich doch seine eigenen Gedanken machen, und das, was man für richtig hält, das bewahrt man, während man das, was man für falsch hält, beiseite legt.

@ Stephan Schleim

Eine Antwort meinerseits würde sich dann doch zu weit von Ihrem eigentlichen Thema entfernen. Daher lasse ich es damit bewenden.

@Medien und Meinungen

Erstmal OK, keine Diskussionen mit Usern mit Hausverbot.

Unsere Medien sind doch keine Einbahnstraßen. Die Inhalteanbieter müssen sich doch an die Themen halten, die die Leute interessieren. Sonst guckt das Keiner. Und nicht nur die Themen, sondern auch die einzelnen Meinungen entwickeln sich die Nutzer auf die Dauer selber. Das kann Jahre und Jahrzehnte dauern, aber über diese Zeiträume ändern sich auch grundsätzliche Einstellungen. Hier denke ich jetzt z.B. an das Umweltbewusstsein.

Auch wenn wir natürlich nur Zwerge auf den Schultern von Giganten sein können, so geben wir selber doch die Richtung vor, in die sich unsere Kultur weiterentwickelt. Vernunft kann auch sehr viral sein. Vereinzelte Abwege wie unsinnige Verschwörungsmythen leben höchstens mittelfristig, und halten den Prozess am Ende nicht auf.

Was die Fakenews im Internet betrifft, so vermute ich, dass die Menschen dann doch gerade dabei sind, dies zu erkennen, wenn sie wiederholt die Erfahrung machen, das man ihnen einen Bären nach dem Anderen aufgebunden hat.

Was die digitalen Steuererklärungen angeht, wo man nichts mehr an den Rand draufschreiben kann: Ich schicke immer noch einen frei verfassten Kommentar zur Steuererklärung mit ab, wo ich alle Unklarheiten notiere. Das funktioniert auch.

Dr: W ergänzt gerne mit derartiger Liste :

-> https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_fathers

Vgl. auch hiermit :

-> https://de.wikipedia.org/wiki/María_del_Carmen_Bousada

Sicherlich waren die meisten Männchen (wie Weibchen) in eher jungen Jahren i.p. Fortpflanzung wie gemeint : orientiert.

Dr. W verweist an dieser Stelle gerne auf dieses wirkmächtige Werk :

-> https://en.wikipedia.org/wiki/Eros_and_Civilization

Sicherlich geht es abwärts.

MFG

Wb

‘Hausverbot’, Dr. W hat weiter oben versucht der Kommentatorik ein w-wenig beizufügen, ist es so?

MFG

Wb

@Webbär: Nach so langer Zeit könnten Sie aber auch einmal wissen, dass Kommentare mit mehr als zwei Links automatisch als “Spam” markiert werden.

Ich finde es auch nicht gut, wie dieses System arbeitet (das echten Spam ja oft genug nicht herausfischt), kann an den Einstellungen aber nichts ändern.

Martin Holzherr,

Sex nach 50 ist für viele Frauen ein Problem. Warum lassen sich die älteren Männer scheiden und heiraten eine Jüngere des gleichen Types ?

Warum haben viele Frauen Angst eine neue Bindung einzugehen ?

Beispiel: Eine Bekannte (67) hatte ihren Dozenten (70) wiedergetroffen und der lud sie zu einem Treffen in einem Hotel ein.

Die Bekannte schrieb uns weil sie sich vor dem “Alterssex” fürchtete. Hinter der Frage waren 5 Fragezeichen und 6 Ausrufezeichen.

Kurz und gut, wir besuchten die beiden und weil wir sie im Hotel nicht gleich fanden, gingen wir in ihr Hotelzimmer. Wir fanden das Doppelbett verwühlt vor. !!!!!

@lion: Frauen/Männer

Über Ihr Menschen- und Weltbild wundere ich mich nicht zum ersten Mal…

Aber es ist doch so, dass Frauen sich öfter beschweren, auf ihren Körper reduziert zu werden. Wir werden alle nicht jünger. Und für manchen Mann ist eine (viel) jüngere Partnerin ein Statussymbol und/oder ein Beweis für seine (noch vorhandene) Männlichkeit.

Ich denke, dass solche Muster auch etwas über die Persönlichkeit derjenigen aussagen. Und viele Frauen reduzieren sich in ihrem Auftreten gewissermaßen selbst auf das Körperliche und sind schnell in Konkurrenz darum, wer die Attraktivste ist. Die Fitness-, Kosmetik- und Modeindustrie lebt davon. Und man sieht es auch daran, wie sich Frauen (aber wohl auch immer mehr Männer) z.B. auf Instragram präsentieren.

Stephan Schleim,

was verwundert Sie ? Es muss erlaubt sein, das zu beschreiben, was man sieht.

Ich fand es gut, dass sich die beiden getroffen haben.

Die Vorbehalte älterer Frauen gegenüber Männern sind berechtigt. Der Schwarze Peter liegt eindeutig bei den Männern.

Neutralität ist hier nicht mehr angebracht. Und was meinen Sie zu der Tatsache, dass die meisten Scheidungen von den Frauen ausgehen ?

Einer unserer Nachbarn ist im Pflegeheim unangenehm aufgefallen, dass er den jungen Pflegerinnen auf den Po geklatscht hat. Er war 84.

Gestohlene Zeit, dies zu lesen!

@Karabasch: Wissenschaftskommunikation

Tja, wenn Sie von einem Wissenschaftsblog etwas anderes erwarten, als seine Leserinnern und Leser darüber zu informieren, wie wissenschaftliches Wissen erzeugt wird, dann…