Auf dem Weg zur Weltspitze: Zivilisationskrankheiten in Deutschland

BLOG: Medicine & More

Es ist Deutschlands größter Gesundheitsreport seit 1998. Das Robert-Koch-Institut hat Tausende Bundesbürger untersucht. Das Ergebnis des ersten Zwischenberichts: Adipositas und Diabetes nehmen zu. Auch das Risiko für psychische Krankheiten scheint anzusteigen. Besonders betroffen: Menschen mit einem sozioökonomisch niedrigen Status. Es besteht aber auch Grund zur Hoffnung: Die Anzahl körperlich Aktiver steigt ebenfalls. Die Daten liefern wertvolle Ansätze für die Prävention

Es ist Deutschlands größter Gesundheitsreport seit 1998. Das Robert-Koch-Institut hat Tausende Bundesbürger untersucht. Das Ergebnis des ersten Zwischenberichts: Adipositas und Diabetes nehmen zu. Auch das Risiko für psychische Krankheiten scheint anzusteigen. Besonders betroffen: Menschen mit einem sozioökonomisch niedrigen Status. Es besteht aber auch Grund zur Hoffnung: Die Anzahl körperlich Aktiver steigt ebenfalls. Die Daten liefern wertvolle Ansätze für die Prävention.

Die “Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland” (DEGS) ist die größte der vom Robert-Koch-Institut (RKI) durchgeführten Untersuchungen zum Gesundheitsmonitoring seit dem Bundesgesundheitssurvey 1998.

Zwischen 2008 und 2011 wurden im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Daten von mehr als 8000 Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren aus 180 Studienorten erhoben und ausgewertet. Teil des Programms waren Befragungen, Laboranalysen von Blut- und Urinproben, wie auch körperliche Untersuchungen. Ziel war es, Daten zu Übergewicht, Zuckerkrankheit, körperlicher Aktivität, psychischer Gesundheit und Funktionseinschränkungen im Alter zu gewinnen. Vor kurzem wurden die ersten Zwischenergebnisse vorgestellt.

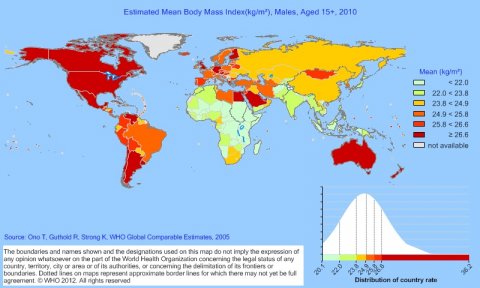

Deutschlands Männer gehören zur Weltspitze: Geschätzter durchschnittlicher Body-Mass-Index (kg/m2) der männlichen Weltbevölkerung ab 15 Jahre, 2010. BMI zum Vergleich: USA 29.3, Deutschland 27.0, Nepal 21.0 (Quelle: WHO).

Dicke werden noch dicker

Auch wenn laut DEGS die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland seit der letzten Erhebung 1998 stagnierte bzw. sogar um 1,5 Prozentpunkte sank, bleibt das Niveau dennoch hoch: Über zwei Drittel der Männer (67,1 Prozent) und mehr als die Hälfte der Frauen (53 Prozent) weisen einen Body-Mass-Index (BMI) über 25 auf.

Besorgniserregend ist jedoch vor allem, dass die Anzahl adipöser Menschen mit einem BMI von über 30 weiter ansteigt. Besonders bei den Männern nahm die Zahl der Fettleibigen in den letzten zehn Jahren zu: von 18,9 Prozent 1998 auf 23,3 Prozent, wobei besonders junge Männer betroffen sind. Bei den Frauen war der Anstieg von 22,5 Prozent auf 23,9 Prozent etwas diskreter. Weiterhin fällt auf, dass der Anteil Adipöser mit steigendem sozioökonomischen Status abnimmt.

Mehr Diabetiker

Der hohe Anteil der Übergewichtigen hat ihren Preis: Den neuen Daten zufolge stieg die Lebenszeitprävalenz eines Diabetes mellitus von 5,2 Prozent der Gesamtbevölkerung 1998 auf aktuell 7,2 Prozent. Aber auch unter Männern über dem 70. und Frauen unter dem 40. Lebensjahr verbreitet sich die Zuckerkrankheit besonders stark. Unter Berücksichtigung der Dunkelziffer und den Ergebnissen der Blutzuckermessungen (Nüchtern- oder Gelegenheitsglukose im Serum), sowie des Blutzuckermarkers HbA1c , gehen die RKI-Forscher davon aus, dass bei 0,7 bis 2,1 Prozent der Bevölkerung ein unerkannter Diabetes mellitus vorliegt.

Anstieg körperlich Aktiver

Doch es gibt nicht nur Hiobsbotschaften: Die Menschen in Deutschland scheinen sportlicher zu werden. Laut DEGS schwitzen 51,7 Prozent der Männer und 49,5 Prozent der Frauen regelmäßig mindestens einmal pro Woche beim Sport. Damit stieg der Anteil körperlich Aktiver seit 1998 um 13,1 Prozent bei den Männern und um 16,2 Prozent bei den Frauen.

Leider ist das aber laut Empfehlungen der WHO noch zu wenig: Ihr zufolge sollten Menschen mindestens 2,5 Stunden pro Woche Sport treiben. Dieses Niveau erreichen in Deutschland jedoch nur 25,4 Prozent der Männer und 15,5 Prozent der Frauen. Dabei sprechen Sportangebote offenbar eher Frauen als Männer an. 19,4 Prozent der Frauen, aber nur 9,4 Prozent der Männer gaben an, diese wahrzunehmen.

Mehr Sport, aber noch nicht genug: 2,5 Stunden pro Woche empfiehlt die WHO.

Mehr psychische Erkrankungen?

Die Frage, ob wir wirklich stärker psychisch belastet sind als vor zehn Jahren, interessiert viele Menschen. Die neuesten Daten lassen auf gewisse Zunahmeeffekte schließen, beispielsweise bei der Prävalenz der Depression, zeigen jedoch keine epidemische Zunahme. Allerdings scheint vor allem bei jüngeren Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöht zu sein, dass im Laufe des Lebens psychische Erkrankungen auftreten.

Das Thema psychische Gesundheit wurde in einem Zusatzmodul bei mehr als 5000 Teilnehmern vertieft. Der Zeitraum von zehn Jahren ist aber relativ klein, um einen bedeutsamen Zunahmeeffekt festzustellen. Hier sollen weitere Auswertungen sowie der internationale Vergleich mehr Klarheit bringen.

Fast alle DEGS-Teilnehmer wurde hingegen mittels Fragebögen und computergestützter ärztlicher Interviews zu Depressionen, chronischem Stress und Schlafstörungen untersucht. 8,1 Prozent berichteten von Symptomen einer Depression (10,2 Prozent der Frauen und 6,1 Prozent der Männer). Unter den 18- bis 29-Jährigen war die Wahrscheinlichkeit dabei mit fast zehn Prozent am höchsten. Die niedrigsten Werte zeigten die über 65-Jährigen mit 6,3 Prozent.

Auch bei der Depression ließ sich eine starke sozioökonomische Abhängigkeit zeigen. Nur 4,6 Prozent der Menschen mit einem hohen Status klagten über Symptome, bei denjenigen mit einem niedrigen Status waren es dagegen 13,6 Prozent.

Zudem gaben 4,2 Prozent der Befragten an, dass bei ihnen ein Burnout-Syndrom diagnostiziert worden sei (Frauen 5,2 Prozent, Männer 3,3 Prozent). Hiervon sind vor allem die 50- bis 59-Jährigen (6,6 Prozent) und deutlich weniger die 18- bis 29-Jährigen (1,4 Prozent) betroffen. Ein hoher sozioökonomischer Status ist ebenfalls häufiger mit einem Burnout-Syndrom assoziiert.

Jeder Vierte gab eine Schlafstörung von mindestens dreimal pro Woche an (30,8 Prozent der Frauen und 22,3 Prozent der Männer).

Nationales Gesundheitsziel: Gesund älter werden!

Mit der DEGS wurde ebenfalls die Gesundheit im Alter untersucht. Die Daten wurden jedoch noch nicht ausgewertet. Dazu wurden bei mehr als 1800 Menschen im Alter von 65 bis 79 Jahren verschiedene Tests zur Erfassung alltagsrelevanter Funktionsfähigkeiten eingesetzt, etwa zu Mobilität, Gleichgewicht, Greifkraft und kognitiven Leistungen.

In den weiteren Auswertungen wird es auch darum gehen, kausale Zusammenhänge und zeitliche Abläufe im Vergleich mit den Daten aus der vorausgegangenen Studie zu erfassen. Von den aktuellen Testpersonen nahmen knapp 4000 bereits am Bundesgesundheitssurvey 1998 teil. Damit lässt sich nicht nur feststellen, woran die Bevölkerung in Deutschland leidet, sondern auch, wie die Entwicklung der Krankheiten über die Jahre hinweg verläuft.

Die ausführlichen Ergebnisse sollen im Mai 2013 im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht werden. Wissenschaftler können die anonymisierten Datensätze dann auf Anfrage nutzen, um so eigene Fragestellungen anhand der Daten beantworten können.

Quelle / weiterführende Informationen:

- Folien des DEGS-Symposiums vom 14.6.12

- Public Use Files des RKI-Gesundheitssurveys 1998

- WHO Global Infobase

Falling apart/Coming Apart

Die Studie ist ein Beleg, dass es auch in D ein “Coming apart/Falling apart” der Gesellschaft gibt wie von Charles Murray für die US-Gesellschaft behauptet. Nach Murray haben sich in den USA eigentliche Unterschichten und Oberschichten ausgebildet und diese Schichten leben weitgehend separiert und denken auch ganz anders. Ein Phänomen, das in diesem Mass erst seit ein, zwei Jahrzehnten existiert. Diese Schichten unterscheiden sich auch in ihrem Lebensstil und Gesundheitsbewusstsein diametral. In der Unterschicht wird geraucht, gehurt und gesoffen, in der Oberschicht wird Sport getrieben aufs Gewicht geachtet und “gesund” und familienbewusst gelebt.

Dass Murrays Diagnose teilweise auch für die deutsche Gesellschaft gelten könnte wird hier gestützt durch:

“Anteil Adipöser mit steigendem sozioökonomischen Status abnimmt.”

“Nur 4,6 Prozent der Menschen mit einem hohen Status klagten über Symptome [von Depression], bei denjenigen mit einem niedrigen Status waren es dagegen 13,6 Prozent.”

“Ein hoher sozioökonomischer Status ist ebenfalls häufiger mit einem Burnout-Syndrom assoziiert.”

Doch die Beobachtung einer hohen Depressionsinzidenz bei der Unterschicht und hohem Burnout-Syndrom bei der Oberschicht deutet darauf hin, dass sich hier vor allem die Wahrnehmung und die Wortwahl unterscheidet, denn Burnout ist meistens eine Form von Depression. Die Wortwahl “Burnout” adelt den Betroffenden, denn “Burnout” wird als eine Form der Überarbeitung betrachtet, während “Depression” als hereditär betrachtet wird und damit den Unterschichtlern mit “ihren schlechten Genen” (so denken die Oberschichtler über die Unterschichtler) zusteht.

Sozioökonomie des Burnout-Syndroms

Vielen Dank für diesen interessanten Kommentar und die wertvollen Ergänzungen.

Es stimmt natürlich, was den Begriff des Burnout-Syndroms angeht, dass dieser gern in bestimmten Kreisen benutzt wird. Dabei ist das Burnout-Syndrom an sich weniger ein eng definiertes Krankheitsbild im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr das Resultat eines längeren Prozesses der zunehmenden emotionalen und körperlichen Erschöpfung.

In der ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) gibt es dafür im Kapitel XXI (Notation Z, „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“) die Subkategorie ICD-10 Z73.0 „Ausgebranntsein: Burnout, Zustand der totalen Erschöpfung“.

Viele Menschen mit einem Burnout-Syndrom haben im Verlauf darüber hinaus gehende Beschwerden wie z.B. Depressionen, Panikattacken oder Angstzustände entwickelt. Hier ist die korrekte Diagnose allerdings das resultierende Krankheitsbild, z.B. „Depressive Episode“ (ICD-10 F32).

Insofern ist „Burnout“ ähnlich wie beispielsweise „Sturz von der Leiter“ ein Prozess, wobei letzteres Beispiel ja auch in der Regel in dem Krankheitsbild, z.B. als „Radiusköpfchenfraktur“, (ICD-10 S52.11) angegeben wird.

Natürlich klingt „Burnout-Syndrom“ anders als „Depression“ in einer Gesellschaft, in der psychische Krankheiten oft genug stigmatisiert werden. Schließlich impliziert „Burnout“, dass der/die Betroffene so viel gearbeitet und gekämpft hat, dass er/sie jetzt völlig erschöpft und ausgebrannt ist. Gleichzeitig bedeutet es, dass mit dem sozioökonomischen Status auch die Möglichkeiten steigen, gewisse Dinge vorteilhafter darzustellen, als sie vielleicht in Wirklichkeit sind…

Wann sprechen wir von einer Epidemie?

Die Zwölfmonatsprävalenz psychischer Störungen für die EU27-Länder liegt neuesten Zahlen zufolge bald bei 50%, gemäß dem neuen Gesundheitsreport liegt sie für Depressionen bei jungen Menschen in Deutschland – vermittelt über relative Armut – bei bald 10% (EU27-Durchschnitt: 7%), ein Viertel der Deutschen klagen dem Report zufolge über Schlafstörungen…

Was muss denn eigentlich noch alles passieren, damit wir von einer Epidemie psychischer Erkrankungen sprechen? Wie viele Menschen waren denn im Vergleich von der “Schweinegrippen”-Pandemie betroffen?

Im Übrigen trägt die Verschreibung bestimmter Psychopharmaka zumindest in den USA auch zur Zunahme von Übergewicht und Diabetis und damit zur Abnahme der Lebenserwartung bei (Nebenwirkungen).

Ablenkung vom Wesentlichen?

Stephan, du hast ja so recht! Beim Lesen deines Kommentars fiel mir sofort Sylvain Timsits Satire „10 Strategien der Manipulation“ein.

Punkt 1 beginnt mit: „Kehre die Aufmerksamkeit um. Das Schlüsselelement zur Kontrolle der Gesellschaft ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf unwesentliche Ereignisse umzulenken, um sie von wichtigen Informationen über tatsächliche Änderungen durch die politischen und wirtschaftlichen Führungsorgane abzulenken….“

@Trota

Vorsicht, was du schreibst, sonst wird uns einer unserer Coblogger erklären, warum wir bizarren Verschwörungstheorien zum Opfer gefallen sind. 🙂

@Stephan

Stimmt… 😉

Zum Thema Depressionstest Ja oder Nein

Wieder und wieder sind es recht unauffällige Änderungen in den Lebensgewohnheiten, den Einstellungen, dem Körpergefühl u. a. der Stimmung. Manche dieser Symptome oder eine Zusammensetzung davon können auf eine Schwermut hindeuten.

Jeder Vierte in den Industrienationen leidet einmal in seinem Leben an einer Depression. Je früher das seelische Tief erkannt wird, desto einfacher und wirkungsvoller ist die Therapie. Der Depressionstest Online hilft, erste Vorzeichen zu erkennen.

Ein Depressionstest untersucht meistens die Symptome, die ein Kranker aufweist. Die Depressionstests fragen hierbei nach körperlichen Beschwerden, nach dem sozialen Umkreis, dem Freizeitverhalten und der Gefühlslage der Betroffenen.

Ein Depressionstest mag wie erwartet immer nur ein Anhaltspunkt sein, denn was sachlich als Krankheitszeichen für Depression gültigkeit haben kann, mag persönlich ganz anders wahrgenommen werden.

Pingback:Weltkrebstag 2015: Gesünder leben! › Medicine & More › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Die Jagd auf den Pfifferling oder was ist ein “Fifrelin”? › Medicine & More › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Fast Food macht nicht nur Dohlen-Nachwuchs krank » Medicine & More » SciLogs - Wissenschaftsblogs