Metalle unter Strom

Für seine Bewerbung um den KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation 2021 in der Kategorie Chemie veranschaulichte Sebastian Beil, was er in seiner Promotion erforscht hat.

Kann elektrischer Strom die chemische Industrie revolutionieren? Eine hochspannende Frage, die mich während meiner Promotion begleitete. Die chemische Beschaffenheit von Elektrodenmaterialien war dabei Kernthema meiner Doktorarbeit.

Elektrische Autos fahren durch unsere Städte, effiziente Wärmekreisläufe ersparen hohe Heizkosten und aus der Steckdose kommt sauberer Strom für jeden nutzbar. Mit grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien wird der nötige Strom für eine nachhaltige Wirtschaft geliefert und zugleich bleibt der wettbewerbsfähige Industriestandort Deutschland erhalten. So in etwa klingt das ambitionierte Ziel, dass in den kommenden Jahrzehnten durch die Energiewende erreicht werden soll. Insbesondere die Elektrifizierung von Prozessen, bei denen bisher die Verbrennung von Kohle zur Energieerzeugung benutzt wurde, ist entscheidend. So hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel festgestellt: „Wir müssen in diesem Jahrhundert die Dekarbonisierung schaffen – also den vollständigen Umstieg auf kohlenstofffreies Wirtschaften.“ (Mai 2015). Einfacher gesagt, besteht das politische Ziel darin, die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen aufzulösen. Im Straßenverkehr hat diese Veränderung bereits begonnen und durch das energische Vordrängen von Tesla, Inc. wird der Individualtransport zunehmend elektrisch.

In meiner Dissertation habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob auch in der chemischen Industrie, dem drittgrößten Wirtschaftszweig in Deutschland, dieser Wandel möglich ist oder sogar bereits stattfindet. Die chemische und pharmazeutische Industrie liefert diverse Produkte, die wir im täglichen Bedarf brauchen, wie etwa Seifen, Kunststoffe oder Arzneimittel, jedoch sind viele chemische Verfahren dabei immer noch zu wenig nachhaltig. Zum einen sind seltene oder giftige Metalle, wie Platin oder Blei, notwendig, zum anderen werden hohe Temperaturen eingesetzt. Wie aber können die Anforderungen an eine elektrische chemische Industrie vereinfacht werden?

Eine Antwort auf diese Frage liegt bereits über 200 Jahre zurück und beginnt mit den Entdeckungen von Luigi Galvani und Alessandro Volta, die sich mit den Eigenschaften und der Nutzung von elektrischem Strom beschäftigten. Die daraus resultierende Elektrochemie ist nicht nur eine der ältesten Disziplinen der Chemie, sondern vermutlich auch gerade für Sie greifbar, wenn Sie diesen Artikel auf einem Smartphone oder Laptop mit Lithium-Ionen-Akku lesen. Die Entwicklung dieser Art von Batterien ist so bahnbrechend, dass sie im Jahr 2019 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Die chemischen Prozesse einer Batterie, nämlich Oxidation und Reduktion, zeichnen auch eine Vielzahl von anderen chemischen Reaktionen aus, sodass es naheliegend erscheint hier „klassische“ Chemie durch Elektrochemie zu ersetzen. Seit den ersten Entdeckungen wurde festgestellt, dass durch elektrischen Strom nützliche chemische Reaktionen möglich sind. Bis heute spielt Elektrochemie in der Herstellung von Nylonstrümpfen, entwickelt durch die Firma Monsanto, sowie der Produktion des Duftstoffs Lilial®, dem Duft von Maiglöckchen, durch die BASF eine wichtige Rolle. Vergleicht man diese beiden erfolgreichen Nutzungen von elektrischem Strom in der Chemie mit üblichen chemischen Prozessen, dann handelt es sich leider auch heute noch um Exoten. Es wäre also von großem Nutzen den Einsatz von hohen Temperaturen oder Drücken durch elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien zu ersetzen, um die Energiewende voranzubringen.

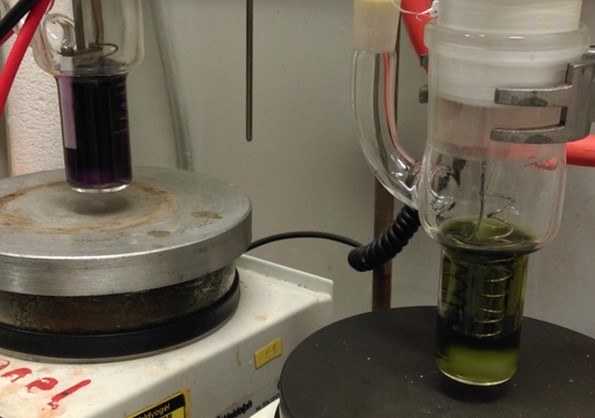

Meine Untersuchungen im Rahmen der Promotion zu nachhaltigeren chemischen Prozessen wurden durch die exzellente Ausstattung in den Laboren von Prof. Siegfried Waldvogel an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz ermöglicht. Hier konnte ich mich insbesondere mit den Einflüssen der Form und der Zusammensetzung von Elektrodenmaterialien beschäftigen. Die Elektroden, genauer die Anode und Kathode, der elektrochemischen Zelle ermöglichen den Transport von elektrischem Strom in Form von Elektronen. Viele elektrochemische Reaktionen bedürfen der Verwendung von Platin als Elektrodenmaterial. Jedoch hat sich der Preis für Platin in den letzten 20 Jahren mehr als vervierfacht, sodass ein Ersatz unwirtschaftlich ist. Alternativen zu Platinelektroden sind vor allem kohlenstoffbasierte Materialien wie Graphit. Werden diese Elektroden verwendet, verschlechtert sich der CO2-Fußabdruck. Zusätzlich ist Graphit sehr brüchig, wie von Bleistiften bekannt, und kann während der Elektrolyse leicht kaputt gehen. Verbindet man die Ansprüche eines geringen Preises und einer hohen mechanischen Stabilität an neue Elektrodenmaterialien, dann erscheinen insbesondere Metalle attraktiv, die sich bereits in anderem Kontext bewiesen haben. Aus der Stahlindustrie sind Molybdänstähle bekannt für ihre besondere Härte und Stabilität. Es sollte also möglich sein, Molybdän als Ersatz für teures Platin oder brüchiges Graphit einzusetzen. Im Rahmen meiner Studien stellte ich fest, dass Molybdän in der Tat ein erfolgreicher Ersatz sein kann. Im kleinen Maßstab konnte ich zeigen, dass Halbleitermaterialien erfolgreich mit Molybdän hergestellt werden können. Erstaunlicherweise zeigte sich Molybdän gegenüber vielen anderen Metallen als deutlich leistungsfähigeres Elektrodenmaterial in elektrochemischen Prozessen. In Zusammenarbeit mit einer Forschungsgruppe aus Goslar fand ich zusätzlich heraus, dass eine Behandlung der Molybdänoberfläche mit einem energiereichen Laser zu einer Steigerung der Produktivität führen konnte.

Trotz der vielen Vorteile von Molybdän als neuartigem Elektrodenmaterial konnte zusammen mit einer weiteren Forschungsgruppe aus Münster gezeigt werden, dass Verunreinigungen dieses Metalls im ppm-Bereich (parts-per-million) nach der Elektrolyse vorlagen. Um diese Verunreinigungen zu verringern, weitete ich die Suche nach neuen Elektrodenmaterialien weiter aus und fand mit Nickel ebenfalls ein effizientes Material. Ein Vorteil von Nickel gegenüber Molybdän ist zudem die breite Verfügbarkeit von diversen Nickellegierungen, also die Beimischung von weiteren Metallen wie Kupfer oder Kobalt sowie unterschiedliche Beschaffenheiten des Metalls in Form von Netzen oder Schäumen. Hierdurch eröffnet sich ein breites zukünftiges Forschungsfeld, welches auch über meine Promotion hinaus zu faszinierenden Entdeckungen führen kann.

Nicht nur die Verbesserung von bestehenden Elektrolysen durch den Einsatz von neuartigen Elektrodenmaterialien habe ich mir im Rahmen meiner Dissertation näher angesehen. In einer Kooperation sollte ein industrielles Verfahren zur Herstellung eines Medikamentes gegen Parkinson mit Hilfe von Elektrochemie verbessert werden. Das bisherige Verfahren benötigt große Mengen von hochreaktiven und ätzenden Chemikalien. Es stellt somit ein enormes Risiko in der Produktion dar und führt zu großen gefährlichen Abfallmengen. Zudem werden große Mengen Lithium benötigt, welches als Metall selten ist und derzeit zwingend in der Herstellung von Akkus für Handys oder Autos benötigt wird. Nach vielen Rückschlägen erschien dem Team und mir das Ziel, diesen Prozess zu elektrifizieren, fast nicht mehr erreichbar. Schließlich beendete eine Zufallsentdeckung unsere vielen erfolglosen Experimente und brachte uns wieder auf die Zielgerade. Unser neuer elektrochemischer Prozess verwendet nachhaltige und ungefährliche Ausgangsstoffe und ist damit erheblich sicherer und kostengünstiger als der bisherige. Neben dem Parkinson-Medikament lassen sich auch andere Medikamente herstellen, also eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Die Forschung auf diesem Gebiet konnte ich am Scripps Forschungsinstitut in San Diego, Kalifornien, durchführen. Während des Projekts standen wir in ständigem Austausch mit Pfizer sowie anderen Forschungsgruppen, um den Prozess und seine elektrochemischen Grundlagen besser zu verstehen. Diese enge Zusammenarbeit war maßgeblich für den besonderen Erfolg und die Bedeutung des entwickelten Verfahrens wurde sogar durch eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Science geadelt.

Meine eingehende Forschungsfrage der Elektrifizierung von chemischen Prozessen lässt sich also definitiv mit „Ja“ beantworten. Chemische Prozesse lassen sich ebenso elektrifizieren wie der Straßenverkehr, aber wie bei Elektroautos bedarf es kreativer und mutiger Wissenschaftler. Mit einer Einstellung wie Elon Musk, der sagte, dass „wir nicht eher ruhen werden, bis nicht jedes Auto auf den Straßen elektrisch ist“ (Quelle unbekannt), kann auch die chemische Industrie mit Unternehmergeist und neuen wissenschaftlichen Möglichkeiten vollständig elektrifiziert werden. Auf diesem Weg konnte ich in meiner Promotion einen kleinen Teil mitgestalten und hoffe, dass auch bei Ihnen der Funke übergesprungen ist.

Sebastian Beil hat von 2010 bis 2015 in Kiel und Stockholm Chemie studiert. Während der Promotion an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Bereich Elektrochemie absolvierte er einen Forschungsaufenthalt in San Diego (USA) am Scripps Research Institute. Nach dem Abschluss 2019 schlossen sich zwei Postdoktorate in Ulm und Princeton (NJ, USA) an, bevor Sebastian 2021 seine Professur an der Universität Groningen (NL) angetreten hat. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Nachhaltiger Chemie mit besonderem Fokus auf Elektro- und Photochemie.

Ja, die Elektrifizierung von chemischen Prozessen scheint ein relativ junges Bestreben in der Chemie zu sein.

Im Zusammenhang mit einer Umstellung auf die unregelmässig anfallende Sonnen- und Windenergie wären elektrifizierte chemische Prozesse auch gute Kandidaten für die Nutzung für Überschussstrom. Man spricht hier auch vom Demand-Side-Management (Steuerung der Nachfrage nach Strom) , denn die Stromnachfrage war bisher kaum steuerbar, könnte aber bis zu einem gewissen Grade steuerbar werden, wenn es nur stromintensive Prozesse gäbe, die man bei einem Stromüberschuss anstossen und bei einem Strommangel pausieren könnte. Tatsächlich gibt es bereits in der traditionellen, schon bekannten Chemie einige elektrisch betriebene oder betreibbare Prozesse. Dazu gehören die Elektrochemie und der Energieeintrags in chemische Prozesse mittels Plasma- und Mikrowellenverfahren oder der Ersatz von Wärme aus der Verbrennung von fossilen Quellen (ins- besondere Erdgas) durch Wärme aus einer Widerstands- oder einer induktiven Heizung.

Zu den chemiespezifischen Stromverbrauchern, die bei Bedarf auch intermittierend betrieben werden können, gehören aber auch die Chlor-Alkali-Elektrolysen oder luftzerlegende Prozesse, die aus flüssiger Luft Stickstoff, Sauerstoff und Argon extrahieren.

Auch die Ammoniaksynthese beginnt ja mit einer Elektrolyse und diese könnte immer nur dann stattfinden, wenn Strom im Überschuss vorhanden ist. Am besten wäre es in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit natürlich, wenn Überschussstrom billig wäre.

Was hier vom Autor Sebastian Beil vorgestellt wird, gehört in den Bereich der Stromnutzung für ganz spezifische chemische Reaktionen. Ich als Laie stelle mir das so vor, dass Strom ähnlich wie ein Katalysator wirkt mit dem Unterschied, dass Strom nicht nur die Kinetik der Reaktion beeinflusst, sondern auch Energie zuführen kann.