Deep Brain Stimulation – Das Gehirn unter Strom

Seit einigen Jahren schon hatte Gertrud (58) Probleme den Löffel zu halten, ohne dass die ganze Suppe davon schwappte. Auch das Gehen machte ihr Probleme und ohne Rollator kam sie kaum voran. Ihre Füße scheinen ihr nicht mehr zu gehorchen. Gertrud hat Parkinson. Zittern, der zögerliche Bewegungsablauf, steife Muskeln sind Symptome von Morbus Parkinson, eine schleichende neurodegenerative Krankheit, welche sich auf das Absterben von Dopamin produzierenden Neuronen der Substantia nigra im Mittelhirn zurückführen lässt (1). Sie bekommt Medikamente, doch das Zittern und der unsichere Gang wurden dadurch nicht besser.

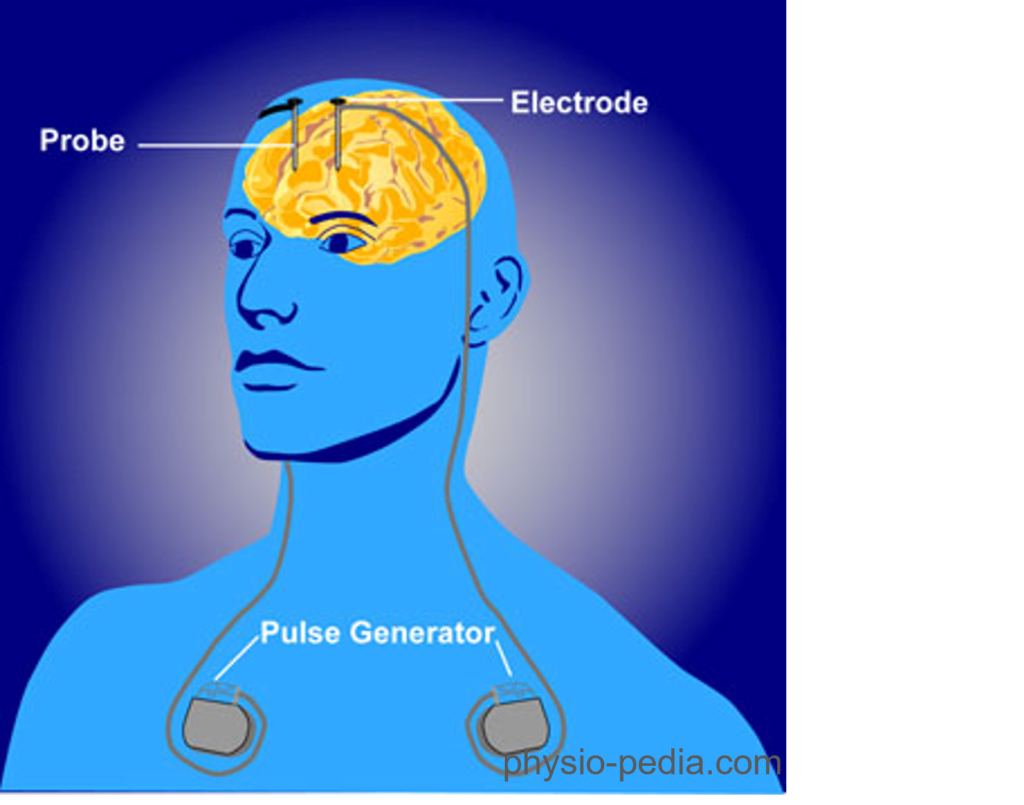

Ihre Ärzte schlugen ihr eine neue Behandlungsmethode vor, die jedoch einer Operation bedarf. Sie stimmte zu. Sie bekam kleine Elektroden in Kopf eingesetzt, die ihr Gehirn „stimulieren“.

Einige Tage nach der Operation war das Zittern deutlich besser geworden und nach einigen Monaten konnte sie wieder beschwerdefreier gehen.

Gertrud profitiert von der Behandlung, die sich Deep Brain Stimulation nennt.

Was ist Deep Brain Stimulation?

Bei der Deep Brain Stimulation (DBS), oder Tiefenhirnstimulation, werden Elektroden in das Gehirn implantiert. Diese Elektroden geben hochfrequente elektrische Pulse an Gehirnstrukturen weiter. Sie funktionieren quasi wie Schrittmacher im Gehirn. Ein Akku wird dann unter der Haut im Brustbereich eingesetzt.

Zur Behandlung von Parkinson werden meist Nuclei im Thalamus angesteuert und moduliert. Der Thalamus reguliert unter anderem sowohl sensorische als auch motorische Signale. Elektroden, die in der Region des Nucleus ventralis intermedius wirken sollen, reduzieren Zittern bei Patientinnen und Patienten mit Parkinson. In anderen Regionen, wie dem subthalamischen Nukleus (STN) oder dem Globus pallidus internus (GPi) kann die Stimulation nicht nur das Zittern reduzieren, sondern auch Bradykinesie (Zögern und Anhalten in Bewegungsabläufen (1,2)) und Steifheit.

Zur Zeit wird DBS am häufigsten noch bei Parkinson Patientinnen und Patienten eingesetzt.

Was passiert dabei im Gehirn?

Wie DBS auf zellulärer und molekularer Ebene funktioniert, ist noch immer umstritten. Zu Anfang wurde angenommen, dass DBS Teile der Gehirnstrukturen blockiert. Dieser Ansatz scheint jedoch nicht ganz korrekt. Andere Studien berichten von Anregung von Nervenzellen. Dafür spricht unter anderem die erhöhte Ausschüttung einiger Neurotransmitter.

Ein weiterer Ansatz ist, dass DBS sowohl aktivierend als auch inhibierend (blockierend) wirken kann. Dabei wird das Soma (Zellköper) elektrisch vom Axon „getrennt“. Das Soma wird inhibiert und verstummt somit Afferenzen (ankommende Signale), während das Axon anregend wirkt.

Diese gegensätzlichen Ansätze wie DBS genau funktioniert, führt zu weiteren Studien. Dabei werden viele verschiedene Ideen und Variablen untersuchen: Welche Neurotransmitter werden ausgeschüttet? Wie lange dauert es von Stimulation (bzw. Modulation) bis zum Effekt? Und noch weitaus mehr Fragen sind Gegenstand laufender Untersuchungen (3).

Wo geht es in Zukunft hin?

Bisher konnte mit Hilfe von DBS Netzwerk-Theorien, also welche Teile des Gehirns mit anderen Teilen viel kommunizieren, aufgestellt werden. Miteinander kommunizierende Areale beeinflussen zum Beispiel Bewegungsabläufe oder Entscheidungsfindung. Solche Erkenntnisse konnten nur gewonnen werden, da sehr lokalisierte Veränderungen, wie sie mit kleinen Elektroden möglich sind, im Gehirn Auswirkungen auf das gesamte zentrale Nervensystem haben können. Außerdem lässt sich durch die kleinen Elektroden direkt mit dem betreffenden Netzwerk im Gehirn interagieren und die Parameter der Elektrode lassen sich so einstellen, dass das Optimum für die Patientinnen und Patienten erreicht werden kann.

Nichtsdestotrotz, ist DBS ein operativer Eingriff, der mit Risiken einhergeht, wie etwa Blutungen und Infektionen nach der Operation.

Im wissenschaftlichen Bereich wird DBS benutzt, um physiologische Grundlagen von Dysfunktionen im Gehirn zu untersuchen und somit künftig pathologisch neurologische Prozesse zu behandeln.

Es gibt Hinweise, dass DBS nicht nur bei motorisch betreffenden Krankheiten wie Parkinson eingesetzt werden kann, sondern auch bei psychischen Erkrankungen, wie schweren Depressionen, Zwangsstörungen oder bipolaren Störungen. Jedoch ist die Datenlage noch zu dünn, um DBS bei solchen Krankheitsbildern sicher und erfolgsversprechend einzusetzen. Dazu werden weitere Studien durchgeführt. (4)

Disclaimer: Gertrud ist eine fiktive Person. Die Symptome die Menschen mit Morbus Parkinson haben und die Behandlung, der sich bisher schon hunderttausende Menschen unterzogen haben, sind echt.

Quellen

1. Bradykinesia (Slowness of Movement) | Parkinson’s Foundation [Internet]. [cited 2022 Aug 30]. Available from: https://www.parkinson.org/understanding-parkinsons/symptoms/movement-symptoms/bradykinesia#:~:text=Bradykinesia%20means%20slowness%20of%20movement,Parkinson%27s%20diagnosis%20to%20be%20considered.

2. Die Parkinson-Krankheit – DPG e. V. [Internet]. [cited 2022 Aug 31]. Available from: https://parkinson-gesellschaft.de/fuer-betroffene/die-parkinson-krankheit?dpg/spende

3. Lozano AM, Lipsman N. Probing and Regulating Dysfunctional Circuits Using Deep Brain Stimulation. Neuron [Internet]. 2013 Feb 6 [cited 2022 Aug 30];77(3):406–24. Available from: http://www.cell.com/article/S089662731300086X/fulltext

4. Lozano AM, Lipsman N, Bergman H, Brown P, Chabardes S, Chang JW, et al. Deep brain stimulation: current challenges and future directions. Nature Reviews Neurology 2019 15:3 [Internet]. 2019 Jan 25 [cited 2022 Aug 26];15(3):148–60. Available from: https://www.nature.com/articles/s41582-018-0128-2

Zweifellos ist die Humanmedizin erst am Anfang all der Möglichkeiten, die eine Deep Brain Stimulation eröffnet.

Eine weitere Miniaturisierung der Elektroden zusammen mit mehr implantierten Elektroden an mehr Stellen im Hirn sollte die Feinsteuerung verbessern und mit Hilfe künstlicher Intelligenz sollte die Aktivität des Elektrodennetzwerks einer Deep Brain Stimulation besser an die momentanen Bedürfnisse angepasst werden können.

Deep Brain Stimulation bleibt aber weiterhin schwerwiegenden Krankheitsbildern vorbehalten wie Epilepsie, Parkinson, therapieresistenten schweren Depressionen und ähnlichen invalidisierenden Krankheiten, denn heute ist weder Erfolg in jedem Fall garantiert, noch ist jede Operation ohne Komplikationen.

Interessant.

Wenn man also nur die betreffende Gehirnregion elektrisch stimulieren muss, dann könnte man das auch Induktiv machen mit einer Mütze in der sich der Pulse Generator befindet und einem kleinen Metallstück, das im Gehirnbereich implantiert ist und durch Induktion angeregt wird. Gibt es doch schon bei elektroherden.

Experimente mit Hirnorganoiden in der Petrischale zeigen, dass dort spontane elektrische Impule (Oszillationen) erkennbar sind.

Offenbar sind solche anregenden/abschwellenden Aktivierungswellen wichtig, damit Neuronen funktionieren – dies ist ein Trainings- und/oder ein Reset-Effekt?!

Auch bei richtigen Gehirnen kann man beobachten, dass sich neuronale Aktivierungswellen wie eine LaOla-Welle über den Cortex bewegen.

Möglicherweise hat die DBS eine ähnliche Funktionsweise: durch das Stimulieren von neuronalen Aktivierungswellen wird verhindert/unterbrochen, dass sich kleine neuronale Störungen so weit aufbauen/verstärken können – bis sie negative Körpereffekte bewirken.