Milchstraßenpanorama 3.0: Der Weg ist das Ziel

BLOG: Himmelslichter

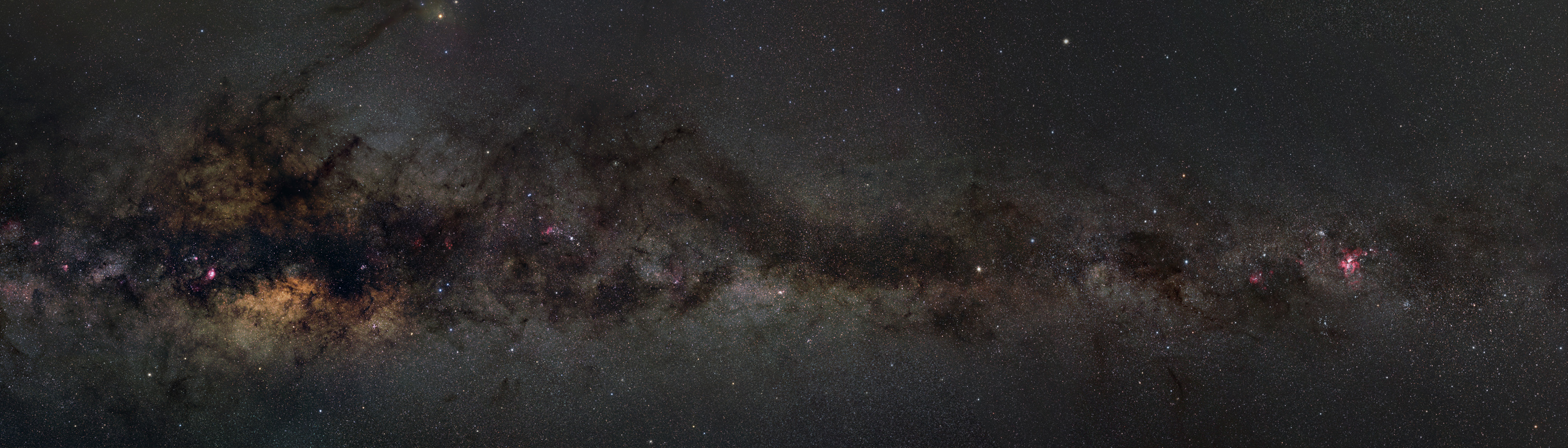

Dass dieser kluge Spruch auch für die Milchstraßenpanoramafotografie gilt, wurde mir erst langsam bewusst. “Bloggen werde ich erst, wenn das Bild fertig ist”, so mein fester Vorsatz. Aber was heißt “fertig”? Das Phänomen, dass ein mühsam fertig bearbeitetes Bild nach ein paar Tagen selbst seinem Schöpfer nicht mehr richtig gefällt, dürfte jeder Astrofotograf kennen. Irgendwas hakt immer. Daher hier und jetzt, aber keineswegs abschließend: mein Milchstraßenpanorama 3.0!

Bilder anklicken für große – und doch gehörig kleingerechnete – Versionen!

Der wichtigste Unterschied zum Vorgängerpanorama: Alle Aufnahmen wurden mit 50mm Brennweite gemacht. Bei der Vorgängerversion waren es noch 17mm. Die erhöhte Brennweite bringt ein erhebliches Mehr an Detail und Farbe, aber auch an Arbeit. Bei einem Panoramabild werden viele Einzelbilder am Rechner zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Dabei kommt es einerseits darauf an, die Bilder passgenau aneinanderzufügen, und andererseits unvermeidliche Helligkeitsgradienten und Farbunterschiede zu korrigieren und so ein natürlich aussehendes Panorama zu erzeugen.

Jedes Einzelbild hat eine Bilddiagonale von etwa 25°, da ich wiederum eine Kamera mit 1,6x-Crop-Faktor verwendet habe (Canon EOS 450D, astromodifiziert). Insgesamt wurden (mit einigen Ergänzungen im Jahr 2015) 41 Einzelfelder belichtet. Nicht alle davon sind im obigen Panorama enthalten, insbesondere fehlen Felder auf der nördlichen (linken) Seite des Panoramas. Als Software habe ich (wie beim letzten Mal) Fitswork (zum Stacken der Einzelaufnahmen) und Hugin (zum Zusammenstellen des Panoramas) verwendet.

41 einzelne Bildfelder und je ~4 Einzelbilder pro Bildfeld bedeuten, dass im fertigen Panorama etwa 160 einzelne Fotos stecken (im obigen sind es ein paar weniger, da noch mehrere Bildfelder fehlen, s.o.).

Viele der Arbeitsschritte des Vorgängerpanoramas wurden auch hier vollzogen. Wesentliche Unterschiede liegen neben der höheren Brennweite auch in der längeren Belichtungszeit (10 Minuten statt drei, möglich dank der Nachführung per Astrotrac), und eine damit mögliche höhere Blende von 4,0-5,6 (statt 2,8), was sich wiederum positiv auf die Bildqualität ausgewirkt hat. Auch habe ich dieses Mal auf einen Weichzeichnungsfilter als Hardwarelösung verzichtet.

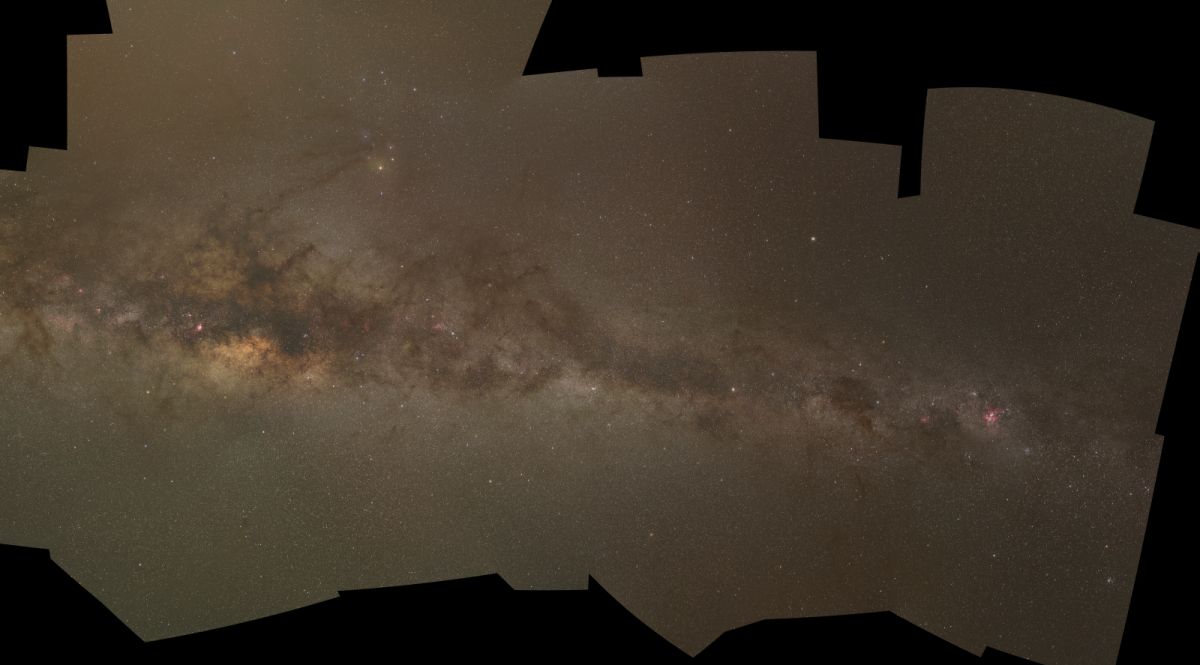

50mm Brennweite bedeuteten auch, dass ich dieses Mal nicht versucht habe, die Milchstraße in ihrer Gesamtheit aufzunehmen, sondern mich statt dessen auf dei interessantesten Regionen beschränkte. Die Idee war, vom klassischen Längspanorama abzuweichen und unsere Milchstraße auf etwas ungewohntere Art darzustellen. Das obige und untere Bild sind zwei Bespiele dafür. Beide sind übrigens bereits als Posterdruck bei Posterlounge.de bestellbar, und zwar hier und hier.

Warum diese beiden und nicht das erste? Weil ich mit dem Längspanorama noch nicht hundertprozentig zufrieden bin. Es fehlen noch mehrere Bildfelder und außerdem sind etliche unschöne Gradienten erkennbar, die ich noch nicht ordentlich bearbeiten konnte. Ich werde aber sukzessive neue Bilder in den Posterlounge-Shop hochladen, sobald die fertig sind. Das kann erfahrungsgemäß dauern, wie gesagt: der Weg ist das Ziel.

Die Beschränkung auf den interessantesten, zentralen Teil der Milchstraße hat den Vorteil, dass ein brauchbares Panorama innerhalb einer Neumondphase und von einem einzigen Ort aus fotografierbar ist. Die Neumondphase war in diesem Fall Juni 2014, der Ort das Observatorium La Silla in Chile. Auf einem richtigen Observatorium hat man nicht nur den besten Himmel zur Verfügung, man muss sich außerdem nicht selbst um Behausung und Verpflegung kümmern. Zelten im Nationalpark hat zwar auch was (sehr viel sogar), aber Astrofotografie kann eben auch in Arbeit ausarten. Man wird zudem nicht jünger.

Kamera (Canon EOS 450D, astromodifiziert) und Objektiv (Standard Canon 50mm Festbrennweite) sind natürlich nur ein Teil der notwendigen Ausrüstung. Nachgeführt wurde die Kamera mit einer Astrotrac-Reisenachführung (die ohne Probleme auch längere Brennweiten trägt). Statt Stativ benutze ich eine Reisesäule des Typs “Vela”, ein Selbstbaumodell aus dem Hause Tobias Häusler. Die Belichtungszeiten betrugen, wie bereits geschrieben, jeweils 10 Minuten pro Bild bei Blende 4,0 bis 5,6 und ISO 800. Da ich zur Rauschreduzierung mehrere Bilder pro Feld aufnehmen muss, dauert die Belichtung pro Feld dann schon mal eine knappe Stunde. Die drei zur Verfügung stehenden Nächte auf La Silla mussten daher voll genutzt werden. Da kommen pro Nacht schon mal 10 Stunden reine Photonensammelzeit zusammen.

Das heißt auch: Viel Zeit, den Himmel mit bloßem Auge, Fernglas und 12″-Teleskop zu betrachten – und nebenbei noch ein paar Zeitrafferfilmchen zu drehen. Man kann die Nacht auch mit Unangenehmerem verbringen.

Die eigentliche Arbeit ensteht wie someist erst nach der Beobachtung. Ich kann die Stunden am PC nicht zählen, die bereits in dieses neue Panorama geflossen sind. Und fertig wird man, wie nun gelernt, ohnehin nie.

Bereits fest vorgenommen habe ich mir die Erstellung eines (verbesserten) Tutorials, das die Entstehung eines astronomischen Panoramabilds von der Planung und Vorbereitung der Aufnahmen bis zum letzten Schliff des Endprodukts Schriff für Schritt erklärt. Ob ich das dann hier in den Blog stelle oder an anderer Stelle, wird sich noch zeigen. Ich werde auf jeden Fall an dieser Stelle über alle Fortschritte informieren. Clear Skies!

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Besonderen Dank gilt der Europäischen Südsternwarte (ESO), insbesondere Laura Ventura und Hernán Julio, für die Unterstützung und die Ermöglichung eines unvergesslichen Aufenthalts auf La Silla!

Pingback:[SciLogs] Milchstraßenpanorama 3.0: Der Weg ist das Ziel – #Astronomie

Klasse Bilder, die man nicht nur betrachten, sondern dank der guten Beschreibung auch nachvollziehen kann. Ich wunderte mich etwas, dass hier mit Blende 4,0 bis 5,6 und ISO 800 fotografiert wurde, weil Astrofotografen sonst immer auf offener Blende und einer möglichst hohen ISO-Zahl bestehen, was in der herkömmlichen Fotografie eher unüblich ist, weil es einen Verlust von Schärfe und ein erhöhtes Bildrauschen bedeutet. Ich würde mich von daher sehr freuen, wenn Sie, wie Sie schreiben, die komplette Entstehung eines astronomischen Panoramabilds von der Planung und Vorbereitung der Aufnahmen bis zum letzten Schliff des Endprodukts Schritt für Schritt erklären würden.

Ich glaube, das hatte Jan hier schon mal erklärt: https://scilogs.spektrum.de/himmelslichter/zur-milchstra-e-in-sieben-schritten/

Die verlinkte Seite kenne ich schon! Ich bezog mich jedoch auf den aktuellen Artikel, wo der Autor im letzten Absatz schrieb: “Bereits fest vorgenommen habe ich mir die Erstellung eines (verbesserten) Tutorials, das die Entstehung eines astronomischen Panoramabilds von der Planung und Vorbereitung der Aufnahmen bis zum letzten Schliff des Endprodukts Schriff für Schritt erklärt. Ob ich das dann hier in den Blog stelle oder an anderer Stelle, wird sich noch zeigen. Ich werde auf jeden Fall an dieser Stelle über alle Fortschritte informieren.” Vielleicht ist es Ihnen nicht aufgefallen, aber es gab bei den aktuellen Bildern einige Modifikationen, deren technische Hintergründe mich interessieren.

Natürlich, aber zumindest die Chose mit der Blende wird doch erklärt. => Vignettierung vermeiden.

Ich überlege, ein solches Tutorial als Buch (eBook) herauszubringen. also mit wirklichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Screenschots etc. Wenn das nicht klappt, mache ich eine Blogserie dazu. Kostet aber Zeit…

In einer perfekten Welt (in der Objektive so funktionieren, wie sollen und dieser Fotograf das Geld hat, sich diese Objektive zu kaufen) würde ich natürlich mit offenerer Blende arbeiten. Leider ist die Welt (und mein Objektiv) nicht perfekt: Es zeigt (wie alle preiswerten Objektive bei Offenblende) deutliche Vignettierung und Verzeichnungen der Sterne an den Bildrändern, was es natürlich schwierig macht, die Bilder dann zu einem ordentlichen Panorama zusammenzusetzen. Die Lösung war, die Blende zu schließen und damit eine bessere Qualität über das ganze Bildfeld zu erhalten. Das wird erkauft durch eine längere Belichtungszeit, zumal die ISO-Zahl bei der 450D von 800 optimal ist. 1600 rauscht deutlich stärker.

Objektivfehler sollen sich mit dem Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop neutralisieren lassen. Haben Sie damit schon mal versucht die Vignettierungen wegzubekommen?

Ja, funktioniert auch. Das Problem mit den kometenförmigen Sternen in den Bildecken löst das aber nicht.

Ich könnte mich natürlich auf die Bildmitten beschränken, müsste dafür aber mehr Felder fotografieren. Höhere Blende hat zudem noch den Vorteil, dass helle Sterne einen schönen Sternenkranz bekommen.

Und wie schon geschrieben, habe ich während der längeren Belcihtungszeiten nicht egrade gelitten 🙂

Der Zeitaufwand fürs nachträgliche Bearbeiten der Bilder steht ja auch in keinem Verhältnis zur gesparten Belichtungszeit. Nicht mal mit einer Batchfunktion, so die denn überhaupt in Frage käme. Und bei Bildmosaiken sind schon im Rohformat sauber aufgenommene Fotos ohnehin allemal zu bevorzugen, nehme ich stark an.

@Ute

“Und bei Bildmosaiken sind schon im Rohformat sauber aufgenommene Fotos ohnehin allemal zu bevorzugen, nehme ich stark an.”

Das ist ohnehin meine Philosophie: je weniger hinterher korrigiert werden muss, desto besser.

Wobei ich das hier doch durchaus bemerkenswert fand: Der neue Dehaze-Regler von Adobe rechnet wohl prima die Lichtverschmutzung aus Astrofotos raus: http://petapixel.com/2015/07/25/this-is-what-adobes-dehaze-slider-does-to-photos-of-the-night-sky/ Gerade gegen Lichtverschmutzung kann man ja im Vorfeld leider nicht sonderlich viel tun. (Was aber auf La Silla natürlich eher kein Problem gewesen sein dürfte. ;-))

@Ute

Nee, da stört eher der Airglow (kein Witz!)

Astrofotografen blenden so weit auf, dass die Abbildungsfehler ihrer Optik, die ja nicht für die Astrofotografie entwickelt wurde, beherrschbar bleiben. Genau das hat Jan gemacht.

Und die nehmen genau den ISO-Wert bei dem das Rauschen noch beherrschbar bleibt. Die Canon EOS450D ist vergleichsweise steinalt und kann nur ISO1600, was in der Praxis heißt, dass man nicht über ISO800 gehen sollte. Das kenne ich auch von meiner in etwqa gleich alten EOS 1000D. Moderne Sensoren sind da besser, aber wenn man Geld in die Astromodifizierung investiert hat, dann ist das ein starker Anreiz, das Gehäuse einfach weiter zu nutzen.

Nach meiner Erfahrung halten Kameras, unbeeindruckt von allem Geschwätz über “eingebaute Obsoleszenz”, ewig; sie funktionieren immer noch wie am ersten Tag, auch wenn sie schon Jahre im Einsatz standen.

“Astrofotografen blenden so weit auf, dass die Abbildungsfehler ihrer Optik, die ja nicht für die Astrofotografie entwickelt wurde, beherrschbar bleiben.”

Ich dachte, die offene Blende wäre den langen Belichtungszeiten geschuldet, denn mit jeder Blendenstufe verdoppelt sich die Belichtungszeit. Da von den Sternen sehr wenig Licht kommt, braucht man so viel Blendenöffnung wie möglich. Allerdings erreicht man mit dem Abblenden eine höhere Bildqualität und die Randverdunkelung in den Ecken verschwindet zunehmend.

In Bezug auf die Abbildungsfehler haben Sie nicht ganz unrecht. Diese gibt es allerdings bei kleinen wie auch bei großen Blendenwerten. Bei sehr großen Blendenöffnungen (Blende 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4) treten zunehmend Bildwölbungsfehler und Aberrationsunschärfen auf. Während bei kleinen Blendenöffnungen (Blende 11 – 16 – 22 – 32 – 45) die Beugungsunschärfe zunimmt. Als kritische Blende, sozusagen als Kompromiss zwischen zwei Fehlerquellen, wird daher die Blende 5.6 oder noch besser die Blende 8 betrachtet. (Wobei letztere, wegen der enorm langen Belichtungszeiten, in der Astrofotografie kaum verwendet wird.) Herr Hattenbach hat also aufgrund seines nicht perfekten Objektivs die Blende etwas geschlossen, um etwaige Fehlerquellen soweit als möglich auszuschließen.

Ja, natürlich, aber das steht in keinerlei Widerspruch zu meiner Aussage. Es wird so weit aufgeblendet wie möglich, bevor die Abbildungsleistung nachlässt.

“Es wird so weit aufgeblendet wie möglich, bevor die Abbildungsleistung nachlässt.”

Wie finden Sie dieses Gerät?

https://www.youtube.com/watch?v=4SC_2yD6wKk&feature=youtu.be

Bilder sind wirklich seht schick.

Leider kommt wenn ich den Flattr-Button aktivieren möchte nur “Error”.

Was, den Flattrbutton gibts noch? Sie sind wahrscheinlich der erste, der je darauf geklickt hat 😉

Danke, trotzdem!

Einem Künstler kann man auch durch den Erwerb eines seiner Werke schmeicheln (“to flatter” (engl.) = “schmeicheln”).

Pingback:Zur Milchstraße in sieben Schritten › Himmelslichter › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Milchstraßenpanorama 2.0 › Himmelslichter › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Einfach nur grandios!!

Auch schön der Vergleich zum Vorgänger und die Ausschnitte.

@Mona

Was auf dem von Ihnen verlinkten Youtube-Video mit einer Kompaktkamera gemacht wird, ist schon beeindruckend. Die optische Qualität kann man anhand von youtube-Videos nicht gut beurteilen, aber die Belichtungsmessung und die Fokussierung scheinen der Aufgabe gewachsen zu sein.

Ja, das Video von der Nikon Coolpix P900 mit 83-fachen Zoom und 2000 mm Brennweite ist in der Tat beeindruckend. Wenn die Kamera mal eine Zeit auf dem Markt ist, dann gibt es sicher auch Erfahrungsberichte, wie sie sich in der Praxis schlägt. Eine solche Kamera könnte bald ein Teleskop ersetzen. Canon arbeitet bereits an einem 100-fachen Zoom, das sich die Firma angeblich schon patentieren ließ. Siehe dazu auch:

http://www.heise.de/foto/meldung/Mondfotos-mit-2000-Millimetern-Bridge-Kamera-Nikon-Coolpix-P900-mit-83-fachem-Zoom-2564132.html?hg=1&hgi=1&hgf=false

Ein Kameraobjektiv und ein Teleskop sind und bleiben unterschiedliche Dinge. Ich schätze die Apertur des Objektivs, ausgehend von der Größe des LCD Bildschirms auf Aufnahmen der Kamera mit seiner Diagonale von 7.5 cm, auf weniger als 60 mm. Die erzielbare Auflösung astronomischer Beobachtungsobjekte ist aber nun einmal abhängig von der Apertur. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Weniger als 60 mm ist eine sehr schmale Röhre. Sicher wird hier versucht, durch den Einsatz von Elektronik eine Menge intrinsischer Schwächen der Optik auszugleichen. Ich kann nicht beurteilen, wie gut das in Bezug auf chromatische Aberration gilt.

Bei einem so hellen Objekt wie dem Mond, zumal wenn er formatfülend abgebildet ist, funktioniert der Autofokus und die Belichtungsautomatik. Bevor die herangezoomt wurden, funktionierte beides nicht. Das zeigt auch der Youtube-Film. Das liegt in der Natur der Sache.

Wenn man nun versucht, mit so einer Kamera ein anderes astronomisches Ziel anzuvisieren, wird die Elektronik nicht unbedingt mehr helfend zu Seite stehen können. Dann ist man allein auf die optische Qualität angewiesen. Die ist bereits durch die geringe Apertur eingeschränkt. aber zusätzlich auch dadurch, dass das Objektiv bestimmt nicht für astronomische Beobachtungen, sondern für Teleobjektivaufnahmen unter guten Beleuchtungsbedingungen ausgelegt ist.

Die Kamerahersteller haben jahrelang mit der ständig steigenden Auflösung ihrer Chips geprahlt und die Kunden haben ihnen das (wörtlich) abgekauft. Den wenigsten ist bewusst, dass höhere Chip-Auflösung nicht automatische höhere Bildqualität bedeutet, sondern zunächst einmal mehr Rauschen, das wieder elektronisch bekämpft werden muss, was im Bild seine Spuren hinterlässt.

Das neue Schlachtfeld der Kameraanbieter ist nun offensichtlich die maximale Bennweite. Der Kunde sollte das genau so kritisch sehen, wie er bereits die Behauptungen über die Chip-Auflösung hätte nehmen sollen. Auch Nikon und Canon unterlegen denselben Gesetzen der Physik wie allen anderen. Diese Superzooms mit ihren Maximalbrennweiten (die man eh kaum nutzt) müssen zwangsläufig technische Nachteile mit sich führen, die sich bei den Brennweitenbereichen auswirken, die man täglich nutzt. Wunder gibt es in der Technik nicht. Man sollte seine Erwartungen realistisch ansetzen und sich den Umstieg gut überlegen.

Danke für Ihre Einschätzung! Solche Kameras sind natürlich kein Ersatz für ein richtiges Teleskop und kein ernsthafter Spechtler wird da jetzt “umsteigen” wollen. Wer sich jedoch kein Teleskop zulegen möchte, weil er es nicht so oft nutzt, für den könnten Superzoom-Kameras durchaus eine Alternative sein. Ich bin allerdings wie Sie der Ansicht, dass es bei so viel Zoom technische Nachteile geben muss, besonders wenn man in der Dunkelheit fotografiert. Aus diesem Grund würde ich mir so ein Ding auch nicht kaufen, aber ich schaue mir technische Neuigkeiten nun mal gerne an.

Pingback:Jupiter. Wieder viel gelernt. › Leaving Orbit › SciLogs - Wissenschaftsblogs