Eine astronomische Rekordmeldung – schon wieder

BLOG: Himmelslichter

Längst nicht alles, was On- und Offline als sicheres Faktum astronomischer Erkenntnis präsentiert wird, ist es auch. Die Meldung, Astronomen hätten mit dem Hubbleteleskop die bislang entfernteste Galaxie mit einer Rotverschiebung von z=10,3 entdeckt, ist ein gutes Beispiel dafür. Vorweg: Sie haben es wahrscheinlich.

Aber eben nur wahrscheinlich. Und diese Wahrscheinlichkeit liegt nach Einschätzung der beteiligten Astronomen bei 80%. Das ist – mit Verlaub – nicht allzu viel. Ganz ordentlich, sicher, aber doch ein bisschen wenig, um von einem sicheren Bruch des Galaxien-Entfernungsrekords zu sprechen.

Das tun die Forscher in ihrer Originalarbeit auch nicht – hier sprechen sie neutral von einem „Kandidaten“, in der Einleitung sogar nur von einem „possible z=10 galaxy candidate“. Diese doppelte Abschwächung ist sicher kein Zufall bei einem Nature-Letter mit zwölf Autoren. Die Vorsicht hat sicher auch mit dem langen Weg zu tun, den das Paper hinter sich hat.

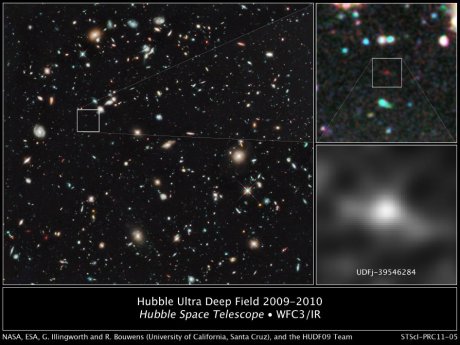

Rotverschoben oder nur rot? Die Galaxie UDFj-39546284 ist vielleicht die entfernteste Galaxie, die Astronomen bis zum Januar 2011 gesehen haben.

Das Problem: Die Entfernung einer Galaxie messen Astronomen aus der Rotverschiebung ihrer Spektrallinien. Das erfordert allerdings eine detaillierte Aufnahme des Spektrums der Galaxie. Um das Spektrum dieser betreffenden Galaxie sehen zu können, ist sie aber zu klein und lichtschwach. Daher maßen die Astronomen die Rotverschiebung indirekt. Sie teilten das Spektrum gewissermaßen in größere Bereiche ein, indem sie das Licht der Galaxie mit verschiedenen (Farb-)Filtern untersuchten. Dabei stellten sie fest, dass sie nur im roten Spektralbereich sichtbar war. Daraus schlossen die Forscher, dass die Galaxie stark rotverschoben war und berechneten einen Wert dieser Rotverschiebung.

Es dürfte klar sein, dass diese Methode ungenauer ist als die direkte Messung der Rotverschiebung einzelner Spektrallinien. Vor allem könnte die „Rötung“ der Galaxie auch durch Staubwolken hervorgerufen werden. Die Galaxie wäre dann näher und womöglich gar kein Entfernungsrekord. Oder es handelt sich gar um ein Störsignal. Die Chance für beides sei in Summe eben 20%.

Wie auch immer, in der NASA-Pressemitteilung werden alle Zweifel schon mal in ein „what is likely to be the most distant object ever seen“ eingedampft. In manchen der daraus entstandenen Artikel im Web sieht es so aus, als würde aus dem Kandidaten ein Faktum. Einige benennen immerhin den Kandidatenstatus des Objekts, oder weisen darauf hin, dass Hubble eben hier am Limit seiner Leistungsfähigkeit ist.

Dabei kommt man aber schnell auf die Frage, was nach Abzug alles Unsicherheiten und Fehlermargen noch übrigbleibt von der per PR ordentlich aufgeblasenen Meldung. Das ist leider ein Problem, dass sich gerade bei astronomischen Meldungen häuft. Natürlich ist den Autoren der nun durch Nature geadelten Arbeit zu wünschen, dass sich ihr Kandidat als der Rekord herausstellt, für den sie ihn halten – und dass ihm das Schicksal dreier weiterer Galaxien erspart bleibt, die bis vor kurzem ebenfalls als z=10-Kandidaten gehandelt worden waren: Sie waren am Ende doch näher, als zunächst vermutet.

Bestätigung durch Herschel möglich?

Mich würde interessieren, ob diese Rotverschiebung mit dem Herschel-Teleskop bestätigt werden könnte, oder ob dazu das James Webb Space Telescope notwendig ist, wie es in dem zuletzt zitierten Artikel heißt.

@Thomas Sauer

Vielleicht nicht, weil Herschels Spiegel auch nur einen Meter mehr Durchmesser hat als Hubble? Bei so schwachen Objekten kommt es mW auf schiere Größe = Lichtsammelkraft an. Insofern frage ich mich, ob nicht eher die erdgebundenen Teleskope der 8 bis 10-Meter-Klasse geeigneter wären. Aber offenbar reichen auch die nicht. Vielleicht kann ein(e) Fachastronom(in) hier helfen…?

JWST vs. Hubble

Hubble ist im niedrigen Erdorbit und kann wegen der aus dieser Bahn mit ihrer Umlaufperiode von nur anderthalb Stunden resultierenden Einschränkungen viele (den Großteil des Himmelsgewölbes) Objekte nur eine limitierte Zeit lang beobachten. Bei JWST am L2 entfällt dieser Nachteil weitgehend. Das sollte gerade bei der Beobachtung sehr schwacher Objekte eine wichtige Rolle spielen, mehr als der Spiegeldurchmesser … oder?

Herschel

Da Herschel sich auch am L2 befindet, sollte es wohl dann auch mit Herschel gehen und wir müssen nicht erst 4 + x Jahre warten.

JWST vs. Herschel

Herschel ist ein auf das ferne Infrarot ausgelegte Spezialteleskop und bedarf deswegen der aktiven Kühlung. Das JWST wird dagegen für das nahe Infrarot ausgelegt und braucht keine aktive Kühlung, die Auflösung ist dafür viel höher. Die beiden sind also für ganz unterschiedliche Zwecke entwickelt.

Wühlen im Himmelshintergrund

Wer sich derzeit mal solche NASA-Meldungen anschaut, wird man feststellen, daß praktisch immer druntersteht “um es noch besser zu machen / um dies und das hinzukriegen was nicht ging, brauchen wir JWST”. Der Eindruck der dabei entstehen soll, ist klar. “JWST wird toll, hoffentlich wirds bald fertig, wir müssen das dringend haben.” Reine Taktik also, und eine Werbemaßnahme. Macht die Konkurrenz auch nicht anders.

Natürlich gehts auch anders, zumindest wird man es versuchen. Bei solchen Funzeln wie dem neuen Kandidaten allerdings wirklich keine leichte Aufgabe, besonders nicht bodengebunden. Mit Herschel kann man dem Ding allerdings nicht so wirklich gut zuleibe rücken, der arbeitet eben primär im Ferninfrarot. Nahinfrarot dagegen ist ein Muß, im sichtbaren Licht hat man keine Chance. Auch die WFC3-UDF-Daten, aus denen die Galaxie ausgegraben wurde, sind im Nahinfraroten aufgenommen. Dort verbirgt sich wenn dann die rotverschobene Lyman-alpha-Linie, die einen Großteil der Emission ausmachen sollte.

Die Veröffentlichung listet H160 28.92±0.18 mag und ein Limit für J, nämlich J125-H160 >2.0. in Y105 war nichts zu sehen. Beim derzeit spektroskopisch bestätigten Rekordhalter UDFy-38135539 mit z=8.6 (ebenfalls im UDF ausgegraben) liegen die Helligkeitswerte laut Supplementary Information des damaligen Nature-Papers bei Limits von B435<29.8, V606<30.2, i775<29.8, z850<29.1 und schließlich

J=28.41±0.24, korrigiert um den Lyman-alpha-Linienfluß auf Jcorr125=29.7±0.3, und Y105-Jcorr125>1.0±0.3

Eine direkte Vergleichbarkeit ist also nicht gegeben, aber wir bewegen uns

hier mit Sicherheit in einem ähnlichen Schwierigkeitsbereich. Ich bin mir

100%ig sicher, daß schon jemand an den ESO Director General herangetreten

ist, um den z=10-Kandidaten schnellstmöglich genauso wie die z=8.6-Galaxie

mit dem SINFONI-Spektrographen zu untersuchen. Aber warten wir doch einfach

ab. Die nächste “Most distant”-Meldung wird sicher nicht lange auf sich

warten lassen…

@JWST vs. Herschel

Wie Michael schon gesagt hatte, beobachtet Herschel in fernen Infraroten von 60-600Mikrometer und JWST in nahen und mit-Infraroten von 0.6-30 Mikrometer. In beiden Missionen werden die wissenschaftliche Instrumente aktiv gekühlt. Das bedeutet, dass sich die

Instrumente in einem Kryostaten befinden (eine Art “Kuehlschrank”), der mit Kühlmittel (z.B. Helium bei 4K oder sogar darunter) gefüllt ist. Dadurch wird erreicht, dass die Wärmeemission der Instrumente niedriger ist als die der astronmischen Objekte. Die Teleskopspiegel werden jedoch bei

beiden Missionen nur passiv gekühlt, sprich nur durch die Anpassung an die

Umgebung. Bei Herschel betraegt die Temperatur des Spiegels etwa 80Kelvin. Bei JWST sollte die Temperature des Spiegels etwa 50Kelvin betragen, dies wird durch den Tennisplatzgrossen Sonnenschild erreicht. Umso geringer die Temperature des Spiegels ist, umso geringer ist die störende Wärmestrahlung des Teleskops selber. Durch spezielle Beobachtungstechniken ist es

möglich dieses störende Strahlung von der der astronomischen Objekte zu trennen.

@JWST vs. Hubble

Die kurze Umlaufperiode von Hubble (96 Minuten) hat keinen Einfluss auf die zu erreichende Empfindlichkeit. Abhängig von der Position (Deklination) des astronomischen Objektes kann zwischen 52 Minuten und 96 Minuten pro Orbit beobachtet werden. Lange Beobachtungen von mehrerer Stunden werden immer in einzelne Aufnahmen unterteilt, die im optischen um die 20-30 Minuten lang sein können. Aufnahmen, die an verschiedenen Tagen (bei bodengebundenen Teleskopen) bzw. verschiedenen Orbits (HST) genommen worden sind, werden am Ende einfach aufaddiert. Bei Hubble wird in der Regel die beantragte Beobachtungszeit in Orbits angegeben.

Sammelfläche wichtig für Spektroskopie

Wie Jan sagte, für spektroskopische Beobachtungen ist die Sammelfläche des Teleskops ein entscheidender Parameter. Entdeckungen von den weitentferntesten Galaxien werden in der Regel mit Hubble gemacht, da bei Beobachtungen im Weltraum die störende Erdatmosphäre wegfällt (z.B. Hintergrundstrahlung, Seeing). Die spektroskopischen Beobachtungen werden jedoch dann mit den Teleskopen der 8-10m Klasse durchgeführt. Die Galaxie bei z=8.6 wurde mit Hubble entdeckt, als Kandidat bei z~8, und die spektroskopische Bestätigung (Nachweis einer Spektrallinie) wurde dann mit dem VLT gemacht, siehe auch mein

Blogbeitrag darüber http://www.kosmologs.de/…ien-bei-z-8-6-entdeckt. Die Schwierigkeit der Bestätigung dieser weitentfernten Galaxien besteht jedoch darin, dass

eine der wichtigsten Spektrallinien (die Wasserstoffrekombinationslinie Lyman-alpha bei 0.1216 Mikrometer) bei Rotverschiebungen z=8-10 ins nahe Infrarote verschoben ist, ein Bereich der nur eingeschränkt von der Erde aus beobachtet werden kann. Diese Lücke sollte JWST mit seiner relativ grossen Sammelfläche dann füllen.

@Helmut, Carolin

Danke für eure aufklärenden Kommentare! Caro: Habe den Kommentarsalat repariert…

Spektroskopie mit Herschel von Galaxien

Da es auch Emissionnslinie im mittleren Infrarot gibt, waere es theoretisch möglich Spektroskopie bei dieser z=10.3 Galaxie zu versuchen. Eine Kombination aus der Intensität dieser Linie, der Empfindlichkeit und Sammelfläche Herschels macht es jedoch praktisch unmöglich solch eine weitentfernte Galaxie erfolgreich zu spektroskopieren. Bisher konnten Spektrallinien mit Herschel bei zwei Galaxien bei Rotverschiebung z=2.3 (3 Mrd Jahre nach dem Urknall) nachgewiesen werden und das auch schon an der Nachweisgrenze

von Herschel. Diese beiden Galaxien konnten aber nur deshalb beobachtet werden, da ihr Licht durch den Gravitationslinseneffekt erheblich verstärkt wurde, mit einem Faktor von 10 bzw. 32. Desweiteren gehören diese beide Galaxien der Klasse der Infrarotgalaxien an, in denen die Emissionslinien im Infraroten stärker sind als in Objekten wie der z=10.3 Galaxie.

Dabei kommt man aber schnell auf die Frage, was nach Abzug alles Unsicherheiten und Fehlermargen noch übrigbleibt von der per PR ordentlich aufgeblasenen Meldung. Das ist leider ein Problem, dass sich gerade bei astronomischen Meldungen häuft. Natürlich ist den Autoren der nun durch Nature geadelten Arbeit zu wünschen, dass sich ihr Kandidat als der Rekord herausstellt, für den sie ihn halten – und dass ihm das Schicksal dreier weiterer Galaxien erspart bleibt, die bis vor kurzem ebenfalls als z=10-Kandidaten gehandelt worden waren: Sie waren am Ende doch näher, als zunächst vermutet.

Es dürfte klar sein, dass diese Methode ungenauer ist als die direkte Messung der Rotverschiebung einzelner Spektrallinien. Vor allem könnte die „Rötung“ der Galaxie auch durch Staubwolken hervorgerufen werden. Die Galaxie wäre dann näher und womöglich gar kein Entfernungsrekord. Oder es handelt sich gar um ein Störsignal. Die Chance für beides sei in Summe eben 20%.

Da es auch Emissionnslinie im mittleren Infrarot gibt, waere es theoretisch möglich Spektroskopie bei dieser z=10.3 Galaxie zu versuchen. Eine Kombination aus der Intensität dieser Linie, der Empfindlichkeit und Sammelfläche Herschels macht es jedoch praktisch unmöglich solch eine weitentfernte Galaxie erfolgreich zu spektroskopieren. Bisher konnten Spektrallinien mit Herschel bei zwei Galaxien bei Rotverschiebung z=2.3 (3 Mrd Jahre nach dem Urknall) nachgewiesen werden und das auch schon an der Nachweisgrenze

von Herschel. Diese beiden Galaxien konnten aber nur deshalb beobachtet werden, da ihr Licht durch den Gravitationslinseneffekt erheblich verstärkt wurde, mit einem Faktor von 10 bzw. 32. Desweiteren gehören diese beide Galaxien der Klasse der Infrarotgalaxien an, in denen die Emissionslinien im Infraroten stärker sind als in Objekten wie der z=10.3 Galaxie.