Was bedeutet ein Migränegehirn kippt?

Das Wort „Kipppunkt“ ist mehrfach in den letzten Beiträgen über Migräne vorgekommen. Was genau es heißt, ein Migränegehirn kippt, wurde allerdings nicht beschrieben, sondern nur dessen Konsequenzen – ohne Erklärung – hingestellt. Nämlich zum einen, dass Kippprozesse sich durch Vorboten ankündigen und, zum anderen, dass diese Vorboten bestimmten Auslösern erst zu ihrer Gefährlichkeit verhelfen.

Als Beispiel wurde u.a. Lichtempfindlichkeit als ein Vorbote und grell wahrgenommenes Licht als ein dazu passender Auslöser angeführt. Da eine neue klinische Studien genau diese vorhergesagte Verbindung nun systematisch belegt, liefert die Kipppunkttheorie eine Erklärung der Migräneattacken. Es ist bisher nur eine von mehreren möglichen Erklärungen, wenngleich in meinen Augen die eleganteste. In diesem Beitrag soll die Kipppunkttheorie mechanistisch veranschaulicht werden.

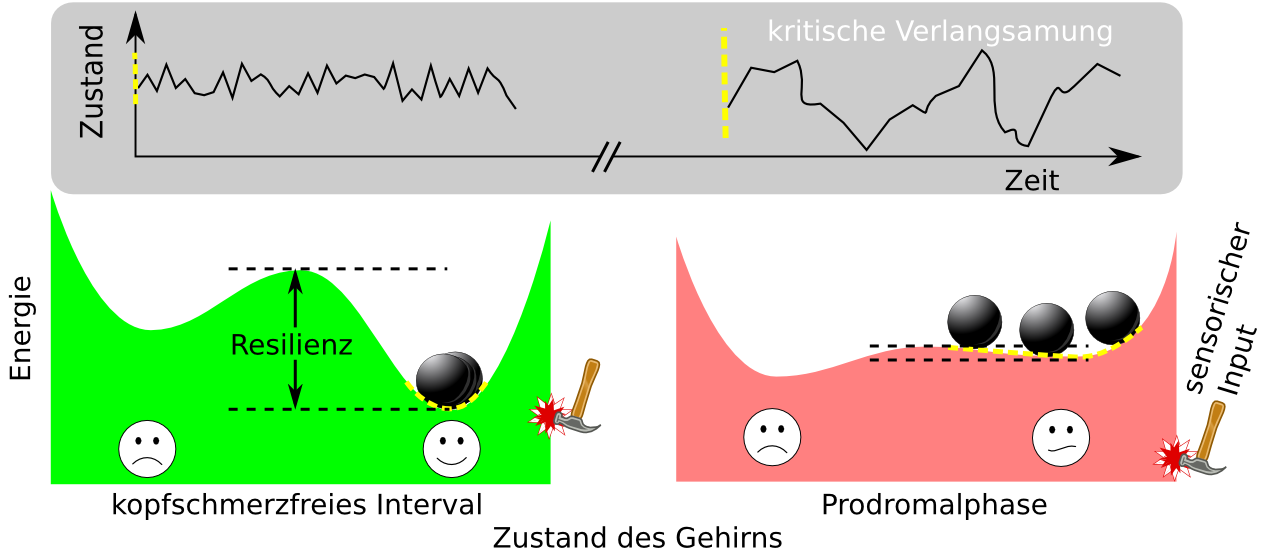

Folgende Umschreibung eines Kipppunktes führt den wohl wichtigsten Begriff ein: Ein Migränegehirn kippt um, wenn vor der Attacken seine Widerstandsfähigkeit langam abnahm. Der neue Begriff ist „Widerstandsfähigkeit“. Widerstandsfähigkeit will ich allerdings, wie in den Beiträgen zuvor, als “Resilienz” bezeichnen. Denn das ist im Rahmen der modernden Kipppunkttheorien die übliche Bezeichnung. Auch dass die Abnahme der Widerstandsfähigkeit langsam vor sich geht, ist ein zentraler Bestandteil der Theorie.

Die Wahl der Wörter „Kipppunkt“ und „Resilienz“ ist also nicht willkürlich. Sie bezeichnen eng zusammenhängende Konzepte, die vielfach Anwendung finden, insbesondere in der Ökologie, wo „kippen“ schon in der Umgangssprache Eingang gefunden hat. Fast jeder kennt die Bezeichnung „ein Fluss kippt“.

In diesem Beitrag will ich die drei wesentlichen Merkmale eines Kipppunktes benennen und dabei auch Resilienz genauer einführen. Alles in einer – zugegeben – abstrakten Darstellung. Diese ist gerade deswegen gut geeignet, sich die Vorgänge leicht verständlich zu visualisieren. Allerdings hat das auch einen Nachteil. Es fehlt in dieser Darstellung der konkrete Bezug zum Gehirn und seiner Erkrankung. Erst ein weiterer Beitrag soll diese Verbindung aufzeigen.

Die bildliche Darstellung könnte ich also eigentlich fast genauso gut mit „Was bedeutet XYZ kippt?“ überschreiben. Wobei XYZ das Migränegehirn, ein Fluss oder eins der vielen anderen komplexen Systeme, die heute durch Kipppunkttheorien beschrieben werden, sein kann. Diese Systeme aufzuzählen, wird wiederum Aufgabe eines eigenen Beitrages sein.

Mit Schnappschüssen Langsames einfrieren

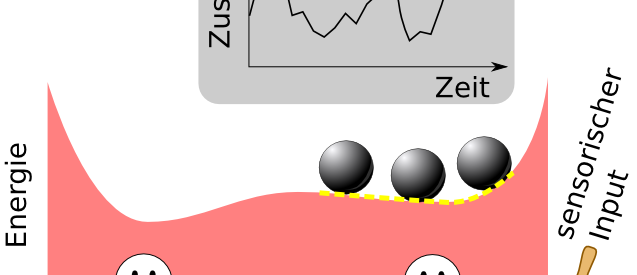

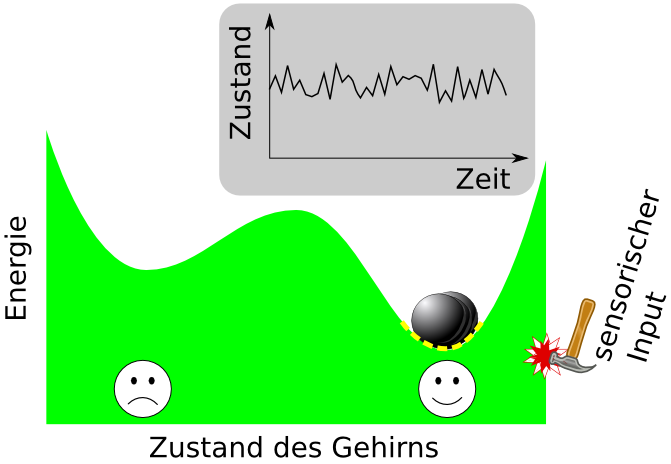

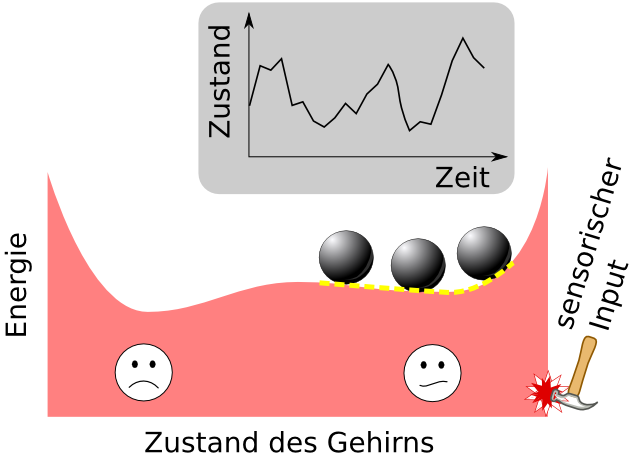

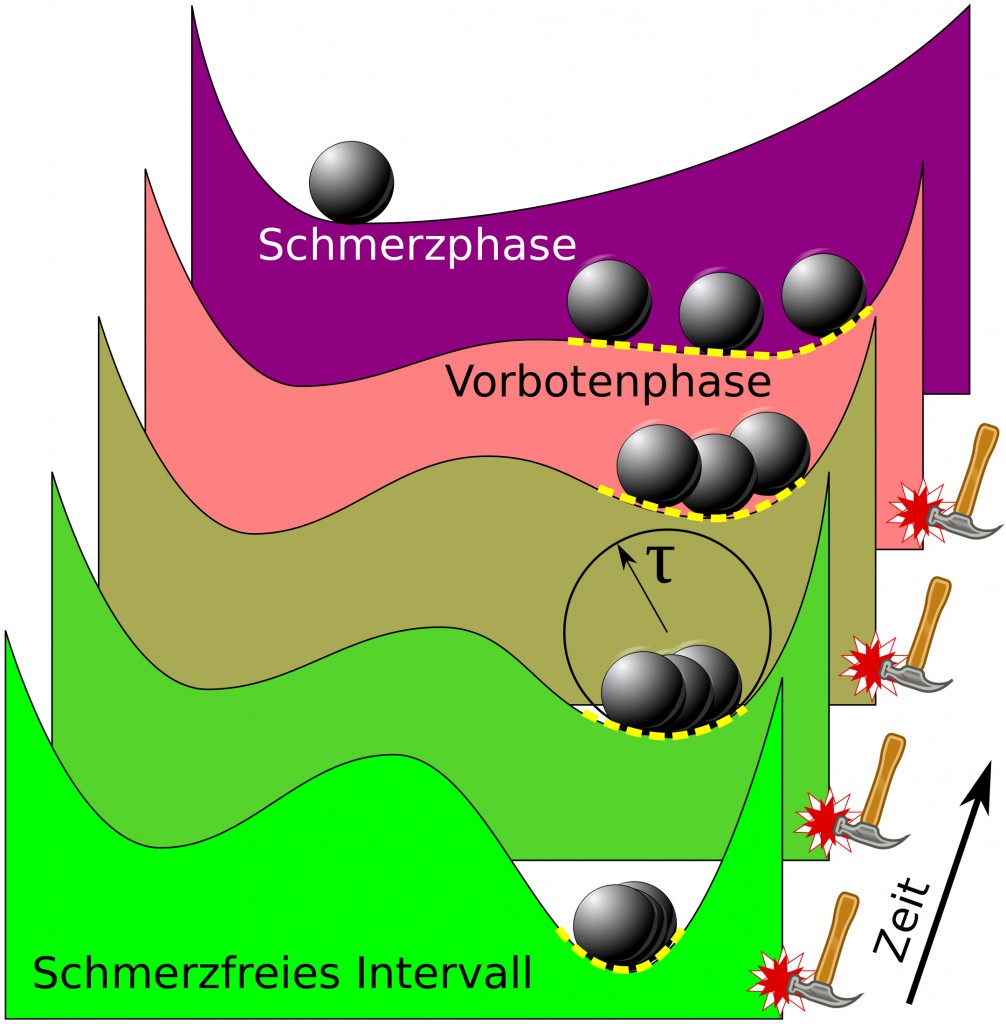

Einzeln herausstellen werde ich zwei Bilder, die oben schon zusammengefasst gezeigt sind. Eins für die kopfschmerzfreie Zeit und eins kurz vor dem Umkippen in den Migräneanfall. Der Zyklus von kopfschmerzfreier Zeit über die Prodromalphase zum Migräneanfall ist dann in einer dritten Abbildung nochmal zusammengefasst. Diese dritte Abbildung stammt aus einer Publikation vom letzten Jahr.

Schnappschüsse des Migränezyklus herauszustellen hat Methode. Gerade weil die Abnahme der Resilienz (also der Widerstandsfähigkeit gegen den Anfall) langsam voranschreitet, in der Regel über Tage und Wochen, repräsentiert jeder Schnappschuss einen Zustand im Gehirn, der über viele Stunden besteht und für eine Phase im Zyklus steht, nämlich die kopfschmerzfreie Zeit (im Durchschnitt 14 Tage) und die Prodromalphase (Phase der Vorboten, ~24 Stunden). Anders gesagt, würde die Resilienz schnell abnehmen, wäre eine Darstellung der Widerstandsfähigkeit mittels Schnappschüssen nicht hilfreich und es wäre auch kein Prozess, den man Kippprozess nennen würde.1

Die Art der Darstellung ist für Kipppunktprozesse also typisch – man nennt sie übrigens in der Fachwelt auch „slow-fast analysis“. Der langsame Prozesse der Abnahme der Resilienz wird in einem Schnappschuss eingefroren und damit lässt sich der schneller Prozess der Vorboten und Auslöser einfacher beschreiben. Die Schnappschüsse visualisieren dabei drei wesentlichen Eigenschaften einer Kipppunkttheorie.

(1) Hohe Resilienz: sensorische Auslöser wirkungslos

Das erste Kennzeichen einer Kipppunkttheorie ist, dass in einer Phase hoher Resilienz vermeintliche Auslöser letztlich wirkungslos abprallen (vgl. lateinisch resilire: ‚zurückprallen‘). Das Licht ist grell, es richt penetrant oder es lärmt; es gibt Zeiten im Migränezyklus in denen all das zwar unangenehmer ist als für andere Menschen, doch diese Störungen führen nicht unbedingt zu einem Anfall. Wie im Beitrag zuvor schon erwähnt, gab es dazu eine klinische Studie, die genau dies belegt. Eine wirklich beeindruckende Studie übrigens, die in einem Nature News Artikel aufgegriffen wurde und für uns Anlass war, weiter an der Kipppunkttheorie zu arbeiten, denn sie liefert einen zentralen Beleg.

Übrigens verarbeitet das Migränegehirn in seinem Zustand weit entfernt von der nächsten Attacke – vielleicht Wochen oder doch zumindest mehrer Tage (>4) –, sensorischen Input nicht “normal” (was immer das heißt). Es gibt Hinweise, dass das Migränegehirn sich auch außerhalb der Anfälle durch eine verminderte Fähigkeit der Gewöhnung (Habituation) an sich wiederholende sensorische Reize auszeichnet. Diese Unterfunktion der Habituation ist selbst jedoch kein Auslöser, sondern wird langsam die Resilienz mindern, laut Kipppunkttheorie.

Wenn sich der Bereich des Kipppunktes nähert, geschehen zwei Dinge. Die nächsten zwei Kennzeichen eines Kipppunktes (B und C) gehören beide zu dem zweiten Schnappschuss, der diesen Bereich visualisiert.

(2) Niedrige Resilienz: geringste Anlässe führen zur Attacke

Das zweite Kennzeichen sagt, dass in einer Phase sinkender Resilienz am Ende auch der geringste Anlass zur Attacke führt.

In dieser Phase niedriger Resilienz werden sensorische Störungen verstärkt.

(3) Die kritische Verlangsamung

Das dritte Kennzeichen ist ein anderes Phänomen beim Übergang von hoher zur verschwindenden Resilienz.

In dieser Phase niedriger Resilienz werden nicht nur sensorische Störungen verstärkt. Auch innere, körpereigene Störungen werden verstärkt. Mit anderen Worten: kommt das Gehirn in einen Zustand nahe seines Kipppunktes, tritt die kritische Verlangsamung auf (critical slowing down). Das Phänomen der kritischen Verlangsamung besagt, dass je näher sich das Migränegehirn am Kipppunkt zur Attacke befindet, desto größer werden bestimmte innere physiologische Schwankungen. Passend dazu werden auch externe Einflüsse verstärkt. Wobei gilt, je näher am Kipppunkt, desto langsamer (daher der Name) kehren diese Schwankungen in einen normalen Bereich zurück.

So tritt bei Migräneerkrankten eine extreme Überempfindlichkeit auf, die von ihnen als Vorboten ihrer Attacken wahrgenommen werden können. Kennzeichen für die Störanfälligkeit bei gesunkener Resilienz sind z.B. Licht-, Geruchs- und Lärmempfindlichkeit und passend dazu die entsprechenden Auslöser Licht, Gerüche und Lärm.

Einen Teil des Migränezyklus kann man nun in den folgenden fünf Schnappschüssen zusammenfassen. (Es fehlt die Rückbildungsphase, daher ist es nur eine Teil und nicht der gesamte Zyklus.1)

Vorangegangene Beiträge zur Kipppunkttheorie:

- Vorboten der Migräne verschmelzen mit ihren Auslösern

- Gibt es Auslöser der Migräneattacken und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?

- „Ein Roboter unter Speed, der mich als Trommel benutzt“

Fußnote

1 Diese Überlegung führt schnell zu einem anderen Phänomen, das der stochastischen Resonanz. Dazu später mehr.

wirklich sehr coole und verständliche Erklärung auch für normalbevölkerung, aber kleine Anmerkung zu Abbildungen: mir persönlich fiel es schwer, nicht wie gewohnt von rechts nach links sondern andersherum zu überlegen, wo die Auslöser/schmerzbälle hingehen bzw hingehen wollen.

evtl hätte ich etwas bessere Beschriftung oder Erklärung gewünscht

trotzdem hab ich es aber verstanden und viele andere sicher auch, daher wirklich viel größeres lob und nur kleine Anmerkung

Hi Devi, ich weiß was du meinst, ich wollte allerdings die Analogie zu diesem Paper nicht “verschleiern” indem ich es spiegle.

Ein verblüffend einfaches Modell das die Resilienz mit der Tiefe des Potenzialtopfes gleichsetzt und eine Abnahme der Resilienz mit einem zunehmenden Verschwinden eines lokalen Minimums gleichsetzt. Misst man die Dauer bis eine Störung abgeklungen ist kennt man die Resilienz. Bei bestimmten Migränikern könnte ein starker Lichtreiz als Störung genügen und mittels EEG oder einem schnell reagierenden Biomarker könnte man die Zeit bis zum Abklingen messen. Man kann sich Medikamente vorstellen, die die Resilienz erhöhen oder die eine Abnahme der Resilienz verzögern.

Mag die Kipppunkttheorie auch nur eine Theorie und keine gesicherte Erkenntnis sein, sie deckt sich für mich immerhin mit Jahrzehnten der persönlichen Erfahrung.

Insbesondere den Wechsel von der Prodromalphase in die Schmerzphase verdeutlicht das Model in meinen Augen sehr anschaulich. Es lässt jedoch die Frage offen, ob die Schmerzphase auf eine niedrige Resilienz folgen muss, oder ob sich diese durch radikale Minimierung des Inputs doch noch verhindern lässt. Dies dürfte wohl sehr schwer festzustellen sein, denn der Vorgang wird von einem Betroffenen zum anderen leicht unterschiedlich sein. Und wir haben leider keine Resilienzanzeige dabei, die uns sagt “Wenn sich heute im Bus eine überparfumierte Person neben dich setzt, dann hast du verloren.” Eigentlich ist die fahrt im Bus schon ohne jeden Zwischenfall äußerst gewagt.

Es spräche aber für diese Tage, an denen nur ein Nickerchen und – wenn es gut läuft – ein Waldspaziergang geht. Die Migräne bekommt auf andere Art was Sie will. Deine Produktivität vollständig lahmlegen.

Pingback:Migräneauslöser zum richtigen Zeitpunkt meiden › Graue Substanz › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Chronischer Stress verschleißt das Gehirns bei Migräne › Graue Substanz › SciLogs - Wissenschaftsblogs

Pingback:Periodische Erkrankungen: Wenn eine biologische Uhr krank macht