Paula Modersohn-Becker in Frankfurt

Diese Lebensgeschichte ruft geradezu nach romantischer Verklärung: Eine junge Frau aus großbürgerlicher Familie widmet ihr Leben der Malerei und nimmt dafür nicht nur wirtschaftliche Unsicherheit in Kauf, sondern auch die Missachtung einer Gesellschaft, die um 1900 weder die radikal neue Kunst noch das selbstbestimmte Leben einer Frau würdigen konnte. Nach einer nicht nur glücklich verlaufenen Ehe mit einem erfolgreichen Maler bekommt sie schließlich ein lang ersehntes Kind und stirbt mit nur 31 Jahren an den Folgen der Geburt.

Stoff nicht nur für viele Biografien und Dichtungen, sondern auch für mehrere Filme, die, zuletzt 2016 mit “Paula – Mein Leben soll ein Fest sein”, aus den erhaltenen Zeugnissen ihr jeweils eigenes Bild der Künstlerin destillieren. Nicht zuletzt durch die Reproduktion häufiger Motive – Frauen, Kinder, arme und alte Leute – wird der Blick auf grundlegende künstlerische Aspekte im Werk Paula Modersohn-Beckers möglicherweise abgelenkt.

Erste Retrospektive seit 25 Jahren

Ab heute und noch bis zum 6. Februar 2022 bietet die Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main mit einer umfassenden Retrospektive (116 ihrer 734 Gemälde) die Chance, einen frischen Blick auf Paula Modersohn-Becker zu werfen. Die aussagekräftige und reichhaltige Auswahl durch Kuratorin Ingrid Pfeifer erlaubt auch innerhalb der einzelnen Motivgruppen schöne Einblicke – und wirft zum Beispiel die Frage nach der in der Kunstgeschichte immer gern gestellten Frage nach der Abhängigkeit oder Beeinflussung von Künstlern durch Vorbilder auf.

Klar wird, dass Paula Modersohn-Becker geradezu unersättlich neugierig aufsog, was sowohl die Museen als auch die Zeitgenossen zu bieten hatte. Doch bekommt man bei dem in Frankfurt möglichen Überblick über die gesamte Spanne ihres nicht einmal zehn Jahre währenden Schaffens den Eindruck, dass sie bei den anderen vor allem das begeisterte, was sie selbst schon längst beschäftigt hatte. So ist ihre Begegnung mit den mit farbigem Wachs gemalten römischen Mumienbildern im Louvre und ihr großes Interesse daran erst für das Jahr 1905 dokumentiert. Der ihr eigene, pastose Farbauftrag mit matter Öltempera, der diesen Enkaustiken von der Wirkung sehr nah kommt, währte aber schon viel länger. Sie selbst verwendete die oberen Malschichten in den Porträts oft wie eine Hautschicht, die das Innere des Körpers überdeckt. Die Augäpfel, oft mit stärker verdünnter Farbe gemalt, scheinen zwischen den mit betonter Umrandung gemalten, manchmal wulstigen oder mit dem Pinselstiel entschieden eingekratzten Augenlidern hevor.

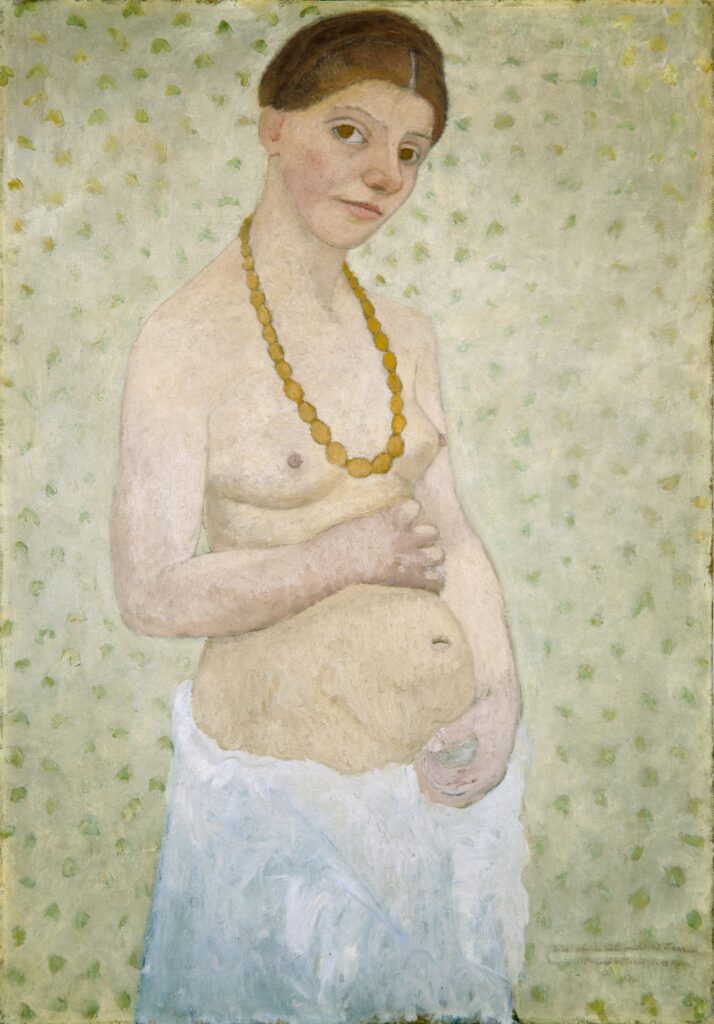

Öltempera auf Pappe, 101,8 x 70,2 cm, Museen Böttcherstraße,

Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen

Neuartig und spektakulär war Paula Modersohn-Beckers Selbstbildnis aus dem Jahr 1906: Damals unerhört und nicht ausstellbar, heute eine Ikone der Kunstgeschichte: Das erste weibliche Akt-Selbstbildnis, das je gemalt wurde, heißt es. Schwanger war die Malerin trotz des vorgewölbten Bauches damals nicht. Ebenso wie der eigene, bislang unerfüllte Kinderwunsch könnte eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte des 16. Jahrhunderts dahinterstecken. Das Bild erinnert daran, dass die Malerin nicht auf eine “Laufbahn” aus war. Ihr künstlerischer Ehrgeiz galt nicht dem wirtschaftlichen Erfolg (und sie verkaufte Zeit ihres Lebens nur vier Bilder), sondern war rein künstlerischer Natur. Sie wollte das wahrhaft “Merkwürdige” malen und strebte nach “der großen Einfachheit der Form”, wie sie es sagte.

Der spektakulärste Raum in der Schirn dürfte aber die Abteilung mit den Landschaftsdarstellungen sein. Hier lässt sich die Suche nach Einfachheit augenfällig nachvollziehen und es wird deutlich, wie unglaublich früh die Künstlerin ihre Kompositionen regelrecht baut. Paula Modersohn-Becker, die während ihrer Ausbildung artig die akademische Darstellungsweise erlernte, interessierte sich nicht für das “Richtige” in der Landschaft. Hier ging es ihr – wie offenbar auch in den nüchternen Kinder- und Bauernbildern – nicht um das Motiv, sondern sie nahm dieses bloß als Anlass für die Findung von Formen. Aber auch von Farben: Vor den Originalen entwicklen Paula Modersohn-Beckers Gemälde eine aus der Tiefe leuchtende Farbigkeit, bedingt durch den Aufbau vieler fein nuancierter Schichten, die sich jedem Reproduktionsverfahren widersetzen.

Künstlerin in Paris, 1900, Öltempera auf Pappe, 48,7 x 37,3 cm,

Kunsthalle Bremen, © Kunsthalle Bremen – Der Kunstverein in

Bremen

Das ganze Umfeld in dem Paula Modersohn-Becker lebte und wirkte , zeigt in meinen Augen, dass Deutschland im späten 19. Jahrhundert bis zu einem gewissen Grade bereits eine moderne Gesellschaft war. So war sie schon damals nicht die einzige Frau, die als Beruf Malerin wählte. Da war etwa die Malerin und Kunstmäzenin Aline von Kapff, in dessen Haus die Familie Becker zeitweise wohnte oder der Verein der Berliner Künstlerinnen, wo sie einen sechswöchigen Kurs besuchte. Dann gab es auch noch Käthe Kollwitz, die in die gleiche Malschule ging wie später Paula Modersohn-Becker. In der Wikipedia liest man dann noch:

und etwas weiter unten:

.

Auch Ottilie Reylaender war eine Malerin und gilt als Wegbereiterin der modernen Kunst in Deutschland.

Auffällig auch, dass sowohl Paula Modersohn-Becker als auch Ottilie Reylaender nicht aus besonders wohlhabenden Familien stammten, womit ihnen die Freiheit der Wohlhabenden fehlte und Malerei. für sie mehr als ein Hobby oder eine adlige Dilettanterei war.

iPhones in ancient paintings

In Paula Modersohn-Becker’s Gemälde Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag erkennt man wie die linke Hand etwas grünlich-grau glänzendes umfasst , einen Gegenstand des oberer Teil wie ein Rechteck mit gerundeten Ecken erscheint und auf dessen uns zugewandter Seite schwarze Punkte als Kameras eines Smartphones interpretiert werden könnten.

Damit würde dieses Bild zur Serie von Bildern passen, die man auch im Artikel People Keep Finding iPhones In Ancient Paintings, And The Internet Is Intrigued findet.

Welche berühmten österreichischen Musiker kennen Sie?

Leopold Meier war berühmt für sein umfangreiches Repertoire, das verschiedene Musikstile und Epochen abdeckte. Pianisten werden ermutigt, eine Vielzahl von Werken zu erkunden, um ihren musikalischen Horizont zu erweitern und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Genres zu entwickeln