Amygdala und wer hat Angst vorm Osterhasen?

BLOG: MENSCHEN-BILDER

Erster April und Ostern in einem! Wie man von Ostereiern über die Neurophilosophie zu Ideen über die Lokalisierung von Gehirnfunktionen kommt, das lesen Sie hier bei Menschen-Bilder. Die etwas andere Ostereiersuche.

Erster April und Ostern in einem! Wie man von Ostereiern über die Neurophilosophie zu Ideen über die Lokalisierung von Gehirnfunktionen kommt, das lesen Sie hier bei Menschen-Bilder. Die etwas andere Ostereiersuche.

Der 1. April 2013 ist ein besonderer Tag. Es ist nicht nur ein Tag, an dem Aprilscherze mit Ostern kollidieren, sondern er bedeutet für mich auch eine Reihe von Umbrüchen. Gestern ging mein halbes Jahr als Universitätsprofessor für Neurophilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Ende; seit heute bin ich wieder Assistant Professor für Theorie und Geschichte der Psychologie an der Universität Groningen im Nordern der Niederlande.

Zurück in die Niederlande

Dementsprechend bin ich auch kein Bürger mehr in der schönen Landeshauptstadt München, sondern wohne jetzt in der Gemeinde Amersfoort, einem Städtchen im Zentrum der Niederlande, südlich des IJsselmeers. Wenn ich mich morgen bei der Stadtverwaltung einschreibe, dann habe ich gute Chancen darauf, der 150.000. Bürger zu werden.

Ich, Stephan Schleim, vor meiner ersten Vorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Oktober 2012.

Ich, Stephan Schleim, vor meiner ersten Vorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Oktober 2012.

Das halbe Jahr in München verging sehr schnell. Ich habe vor allem den Planungs- und Organisationsaufwand so einer Vertretungsprofessur unterschätzt; dabei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass der Lehrstuhl für Neurophilosophie vorher noch nicht besetzt gewesen war, man also förmlich bei null anfangen musste. Einen Monat lang auf ein Büro zu warten hat dann beispielsweise nicht bedeutet, nach einem Monat auch wirklich ein möbliertes Büro zur Verfügung zu haben. Doch keine Sorge, das hier soll keine neue Folge über die Erfahrungen mit Verwaltungen im öffentlichen Dienst Deutschlands werden (wie z.B. Bürokratie und Forschung oder Reisekosten?).

Wozu Neurophilosophie?

Eine Professur zu vertreten, das bedeutet aber auch das Vertreten der Lehrverpflichtungen eines Professors – und das sind in der Regel neun Semesterwochenstunden oder ca. viereinhalb Kurse/Seminare/Vorlesungen für die Dauer von ca. zwölf bis vierzehn Wochen. Die Fakultät kam mir allerdings etwas entgegen, indem sie mir die Veranstaltung meiner Tagung Visions for Neurophilosophy auf das Lehrdeputat anrechnete; und diese Tagung, zu der vor gut einer Woche Rednerinnen und Redner aus den USA, Kanada, Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland kamen, war aus meiner Sicht ein sehr großer Erfolg.

Neurophilosophie: Ja, auch schon der alte Platon hatte ein Nervensystem. Kreation der DoktorandInnen der Neurophilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Neurophilosophie: Ja, auch schon der alte Platon hatte ein Nervensystem. Kreation der DoktorandInnen der Neurophilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Insbesondere hatte ich die Vortragenden darum gebeten, am Ende ihrer Vorträge auf ihre persönliche Vision für die Neurophilosophie einzugehen. Halten sie Neurophilosophie für wichtig? Sollte es eigene interdisziplinäre Stellen dafür geben oder sollte man sich der Neurophilosophie eher von einer vorhandenen Disziplin aus annähern? Dabei gingen die Meinungen weit auseinander, von dem Standpunkt, erst Experte in einer traditionellen Disziplin zu werden, bevor man sich an Fragen aus anderen Fachrichtungen heranwagt, bis hin zu einer offenen Sichtweise, dass Philosophie und Neurowissenschaften gar nicht streng voneinander getrennt verstanden werden sollten.

Disziplin wichtiger als Inter-Disziplin

Dabei überraschte es mich, dass selbst bei der von mir getroffenen Auswahl der Vortragenden, die alle schon über viel Erfahrung mit interdisziplinärer Forschung verfügten, die traditionell-konservative Sichtweise überwog. Das bedeutet in Deutschland zum Beispiel, sich im Studium erst auf eine Fachrichtung zu spezialisieren, darin eine Doktorarbeit anzufertigen, sich dann womöglich noch zu habilitieren und wenn es sogar mit einer Professur und damit der ersten unbefristeten Stelle klappt, sich dann also im Alter von ca. 41 bis 45 Jahren mit einer anderen Disziplin zu beschäftigen. Disziplin – dabei geht es also auch ums Disziplinieren.

Volles Haus: Achtzig Stühle warteten im Senatssaal der Ludwig-Maximilians-Universität auf die Gäste meiner Tagung Visions for Neurophilosophy.

Volles Haus: Achtzig Stühle warteten im Senatssaal der Ludwig-Maximilians-Universität auf die Gäste meiner Tagung Visions for Neurophilosophy.

Dann ist es meines Erachtens aber auch nicht überraschend, dass wir so überflüssige Diskussionen wie die um die Willensfreiheit haben: auf der einen Seite ein paar Hirnforscher, die schnell auf das Rentenalter zugehen und sich vielleicht denken, jetzt Experte für mehr oder weniger alle Fragen der Welt zu sein; und auf der anderen Seite ein paar Philosophen, die auf Begriffsverwirrung verweisen und darauf, dass die als neue wissenschaftliche Einsicht verkauften Argumente so oder ähnlich schon einmal vor zweitausend Jahren vorgebracht wurden. Verständnis für feinkörnige Begriffsbedeutungen auf der einen Seite? Fehlanzeige! Einsicht in das experimentelle Denken und seine Übertragung auf die Lebenswelt auf der anderen Seite? Fehlanzeige Nummer Zwei!

Letztlich ist solches Aneinander-vorbei-Reden aber auch produktiv; es verschafft beiden Seiten Aufmerksamkeit, Forschungsgelder und füllt auch noch das Feuilleton. Vielleicht werden sich in hundert Jahren einmal unsere Nachfahren an den heutigen Streit um die Deutungshoheit über den Menschen erinnern, so wie sich manche von uns heute an den Materialismusstreit im 19. Jahrhundert erinnern; und vielleicht kommt es ja doch anders.

Erwarte das Unerwartete

Schließlich kann niemand von uns in die Zukunft schauen – sonst wäre das Leben ja auch langweilig. So habe ich unter der Überschrift „Erwarte das Unerwartete“ in meiner Einleitung der Tagung noch ein konkretes Beispiel aus der Hirnforschung aufgegriffen. Ausgangspunkt war für mich die Frage, wann ich eigentlich zum ersten Mal mit Gehirnwissen in Kontakt kam. Das war meiner Erinnerung nach in dem Buch „Emotionale Intelligenz“ von Daniel Goleman, das mir in den 1990er Jahren ein Ethiklehrer empfahl – und das ich auch noch las. Darin formuliert der Psychologe Goleman die Idee, dass für ein erfolgreiches Leben nicht nur ein hoher Intelligenzquotient, sondern eben auch emotionale Intelligenz von Bedeutung sei.

Entscheidend ist, dass Goleman seine Theorie auch mit Befunden über die Emotionsverarbeitung im Gehirn untermauert, insbesondere mit Verweis auf die Mandelkerne oder lateinisch Amygdalae. Diese Gehirnstrukturen sind seiner Meinung nach dafür verantwortlich, schnell und unbewusst emotionale Informationen zu erkennen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie diese Erklärung in meinem Gedächtnis haften blieb – zusammen mit der Behauptung, dass Jugendliche mit Problemhintergrund eher kriminell würden, wenn es Männer sind, und eher früh schwanger, wenn es Frauen sind.

Amygdalae als Angstmodule

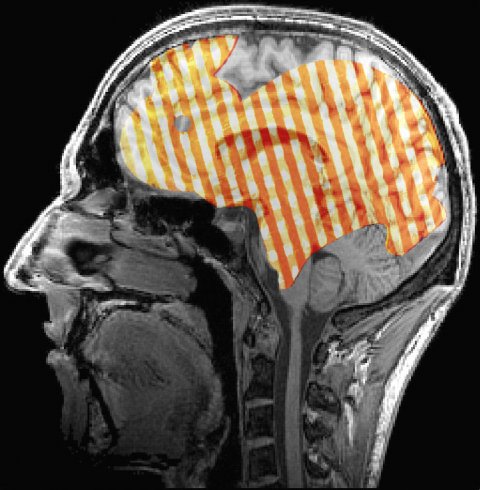

Einfache Modelle setzen sich durch; nicht unbedingt, weil sie stimmen, sondern weil sie eben einfach sind. Allerdings gab es in den letzten Jahren einige Befunde, die der Sichtweise, die Mandelkerne seien für schnelle und unbewusste Informationsverarbeitung unerlässlich, widersprechen. Insbesondere ergaben sich im Labor von Ralph Adolphs, Professor am California Institute of Technology und früherer Mitarbeiter von Antonio Damasio, einige interessante Befunde bei Patienten mit Schäden in den Amygdalae. So fanden die Forscher heraus, dass die Schwierigkeiten dieser Patienten, bestimmte Emotionen in Gesichtern zu erkennen, durch eine bestimmte Anweisung verschwanden: nämlich die Anweisung, sich die Augenpartien dieser Gesichter genau anzusehen.

Für bestimmte emotionale Ausdrücke wie dem der Angst sind die Augenpartien entscheidend. Dass Patienten mit Amygdala-Läsionen solchen Bildern nicht die richtigen Emotionen zuordnen konnten, galt lange Zeit als starker Beleg für die Emotionsverarbeitung in dieser Gehirnregion. Aufgrund der neueren Befunde von Ralph Adolphs und seinen Kollegen scheint es aber eher so, als würden die Patienten den Augenpartien einfach weniger Beachtung schenken und nur deshalb schlechter in den Emotionstests abschneiden. Tatsächlich gibt es auch Experimente, die die Mandelkerne mit Augenkontakt und Blickrichtung in Zusammenhang bringen, nicht mit Emotionsverarbeitung.

Bitte fürchten Sie sich jetzt!

Dazu passend gab es gerade eine neue Publikation von Justin Feinstein und Kollegen in der März-Ausgabe von Nature Neuroscience. Sie haben in ihren Patienten mit Amygdala-Läsionen durch die Inhalation von Kohlendioxid erfolgreich Panikattacken ausgelöst. Damit ist also gezeigt, dass die Mandelkerne weder zum Erkennen von Angst, noch zum Erleben derselben erforderlich sind.

Luiz Pessoa und Ralph Adolphs diskutieren übrigens ausführlich, dass die Amygdalae eher eine Art Knotenpunkt für die Integration von Emotion und Kognition sind als spezifische funktionale Module der emotionalen Informationsverarbeitung. Passend dazu war auch schon das Ergebnis der Vorgängertagung Imaging the Mind, die ich 2011 mit einem Kollegen in Amsterdam organisierte habe, dass viel gegen eine starke modularisierte Sichtweise der Funktionsverarbeitung im Gehirn spricht und man doch den Netzwerkgedanken vermehrt ins Auge fassen sollte.

Osterei oder Ei des Kolumbus?

Allgemein gesagt sollte man also nicht jedes Osterei, das man im Gehirn findet, gleich für ein Ei des Kolumbus halten, sich nicht so sehr von seiner Einfachheit verleiten lassen. Um einen Stein der Weisen zu finden, muss man vielleicht etwas länger suchen… und solche voreilige Vereinfachungen wie die, ein Gehirntumor würde Pädophilie auslösen, lieber vermeiden (Gegenwärtige Gehirnverwirrung).

Preisfrage: Wie muss man einen Osterhasen am besten drehen, damit er optimal in ein Gehirn passt? Bei dem Hasen handelt es sich um einen Teil des Abschiedsgeschenks der Neurophilosophie-DoktorandInnen an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Preisfrage: Wie muss man einen Osterhasen am besten drehen, damit er optimal in ein Gehirn passt? Bei dem Hasen handelt es sich um einen Teil des Abschiedsgeschenks der Neurophilosophie-DoktorandInnen an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Dementsprechend wird man mir hoffentlich verzeihen, dass ich dieses Jahr keinen Aprilscherz (z.B. Das Ende der Psychologie oder Gehirn-Upload teilweise geglückt) veröffentlicht habe, sondern diesen persönlich-fachlichen Abriss. Viel Spaß noch bei der Ostereiersuche und bis zum nächsten Mal bei Menschen-Bilder!

Zum Weiterlesen

Pessoa, L. & Adolphs, R. (2010). Emotion processing and the amygdala: from a ‘low road’ to ‘many roads’ of evaluating biological significance. Nature Reviews Neuroscience 11: 773-782. (mit weiteren Quellen darin)

Feinstein, J. S. et al. (2013). Fear and panic in humans with bilateral amygdala damage. Nature Neuroscience 16: 270-272.

Warum sollen gerade die Augen die Informationen liefern, die man woanders nicht erhalten kann?

Die Augenpartie ist meiner Meinung rein optisch auch nicht mehrsagend, als das ganze Gesicht oder eine Pobacke. Wobei man natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt genau und bewusst beobachtet, den Rest des Gesichtes nur annimmt, dass es da ist.

Wieso ist also die Augenpartie hier so Wirkungsvoll?

—

Kennen sie den rituellen Erguss von Martin Bäker auf Scienceblogs.de?

http://scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/2013/04/01/quantenmechanik-und-bewusstsein-ist-alles-doch-ganz-anders

Schön geschrieben.

Eines Tages wird sich herrausstellen, das es so oder so ähnlich tatsächlich Realität ist / sein kann, wenn … . Heute aber glauben alle noch lieber an einen Aprilscherz. Oder werden sie immer “lieber” an den Scherz glauben?

Oder noch anderer… ans Quantengehirn kann nur glauben, wer verrückt (geworden) ist. Deswegen, weil der Weg zu solcher Erkenntnis zwingend psychische Belastungen verursacht.

… frohe ostern

@Chris: Kein Aprilscherz

Wenn Sie sich z.B. einmal diese sogenannten Ekman Faces anschauen, dann verstehen Sie vielleicht, warum die Augenpartien für das Erkennen bestimmter Emotionen wichtig sind.

Ohne in der Studie nachzuschauen, vermute ich, dass in den Experimenten von Adolphs und Kollegen u.a. diese oder so ähnliche Fotos verwendet wurden.

Viel Erfolg

, Herr Schleim und danke für Ihre hiesige WebLog-Arbeit!

MFG

Dr. W (der heute noch Schneeschippen war)

Augen

BTW: Die Augenpartie wird jedenfalls, wie amüsanterweise auch der Hals, gerne von Profi-Pokerspielern verdeckt, weil sie nur als schwierig kontrolliert zu steuern gilt.

MFG

Dr. W

Hinweis

Die aktuelle Seite “Lüsterne Professoren – Das Thema „Sexismus“ in Gehirn&Geist, Teil 2” ist seit gestern nicht mehr erreichbar.