Der Zwang zu Zahlen

BLOG: Bierologie

In der aktuellen Science-Ausgabe ist eine schöne Veröffentlichung zum Thema Wert & Preis. Mit dem Thema habe ich mich auf meinem privaten Blog schon einmal auseinandergesetzt und habe mich dort auch für das Modell „Bezahle was es dir Wert ist” stark gemacht mit dem ich persönlich bislang gute Erfahrungen gemacht habe. In Kalifornien hat man sich eines Feldversuchs bedient um die Auswirkungen von „Pay What You Want” und anderen Zahlmodellen zu evaluieren und haben spannende Verflechtungen gefunden.

Das traditionelle „Pay What You Want”-Modell (PWYW) basiert darauf, dass man die Machtverhältnisse zwischen Kunde und Anbieter weiter verschiebt. Nicht Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis eines Produkts in dem Modell sondern ganz alleine der Kunde der entscheiden kann was er für eine Dienstleistung oder ein Produkt bezahlen möchte. Die Idee dahinter ist, dass Kunden für Dinge die ihnen wertvoll sind auch automatisch eine angemessene Gegenleistung bezahlen.

Für Dienstleistungen funktioniert dieses Modell z.T. sehr gut und auch so gut, dass die Kunden im Durchschnitt freiwillig mehr bezahlen als ein ehemals fixer Preis dafür angesetzt wesen gewesen wäre. Das Problem dabei: Wenn die Kunden dieses Angebot nutzen und im Schnitt nichts oder fast nichts zahlen gehen die Anbieter pleite.

Ein anderes bekanntes Modell um Gewinne und das Firmenimage zu steigen ist es an den Kaufpreis eine Spende zu koppeln. Der eine oder andere wird sich noch an die Aktion „Saufen für den Regenwald” von Krombacher erinnern bei denen für jeden Kasten Bier der gekauft wurde ein Stück Regenwald gekauft bzw. vor der Rodung gerettet wurde. Solche gemeinnützigen Aktionen sollen nicht nur das Image der Firma aufpolieren sondern gleichzeitig auch dazu führen, dass das eigene Produkt vermehrt gekauft wird weil die Kunden ja etwas gutes damit tun.

Das Problem hierbei: Den meisten Kunden dürfte klar sein, dass damit kein Konzern nur irgendetwas gutes tut, sondern dass hauptsächlich einer für die gute Sache bezahlt. Nämlich sie selbst. Gleichzeitig bergen solche Aktionen die Gefahr, dass die potentiellen Kunden das als reine Werbemaßnahme verstehen und sich die geplante Image-Aktion in das Gegenteil verkehrt und das Ansehen des Konzerns sinkt.

Zu den Auswirkungen haben die Forscher in Kalifornien einen Vergnügungspark besucht. Wer so ein Ding schon mal besucht hat kennt vielleicht diese Kamera-Systeme die an Achterbahnen angebracht werden. Während der Fahrt geht es irgendwann Bergab, die Leute schreien und machen lustige Gesichter. Und in dem Augenblick schiesst ein Kamera-System ein Foto von dem doofen Gesichtsausdruck (ich weiss nicht ob man verstehen muss, was manche Menschen daran finden).

Regulär verlangt der Vergnügungspark für so ein Foto schlappe 12,95 US-Dollar (und die fragen sich ernsthaft, wieso das niemand kauft?). In dem Test-Design für den Feldversuch gab es nun 2 Parameter an denen die Forscher gedreht haben. Das war zum einen der Preis: Entweder fix die 12,95 $ oder PWYW. Der zweite Parameter behandelt die Spende für den guten Zweck: Entweder wird von dem Verkaufspreis nichts gespendet, oder die Hälfte des Verkaufspreises geht wohltätigen Zwecken zu.

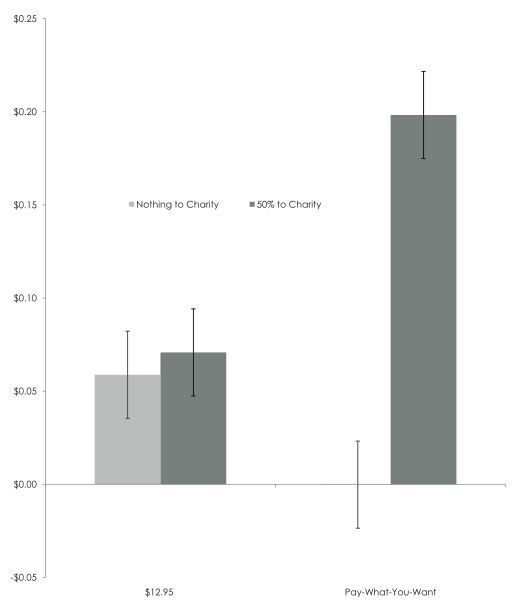

Aufgetragen sind die Gewinne pro Fahrgast. Links für das feste Preismodell, rechts für das PWYW-Modell

Und die Ergebnisse, auch in der Grafik oben zu sehen, sind ganz spannend: Solange man den fixen Preis verlangt macht es keinen wirklichen Unterschied ob die Hälfte der Einnahmen an wohltätige Zwecke gehen. Im Vergleich zu dem festen Preis ohne Abgaben kaufen zwar mehr Menschen ein Foto, allerdings sinken auch die Gewinne, weil eben die Hälfte der Einnahmen weitergespendet werden. Da sich Umsatzsteigerung und „Verluste” durch Spenden in etwa die Waage halten bleibt der Gewinn pro Fahrgast (nicht pro Käufer!) in etwa gleich.

Das „Pay What You Want”-Modell geht überhaupt nicht auf. Es werden zwar mehr Fotos verkauft als bei dem fixen Preis, allerdings zahlen hier sehr viele Leute gar nichts oder so wenig, dass in der Summe gar kein Gewinn übrig bleibt weil die Produktionskosten die Einnahmen auffressen. Auf den ersten Blick hat mich das etwas überrascht. Eben weil meine eigenen Erfahrungen mit dem System sehr gut sind und auch in anderen Bereichen funktioniert das Modell ja. Aber alle Anwendungsfälle haben einen eklatanten Unterschied zu der Achterbahn-Situation: Die recht enge Verbindung von Kunde und Anbieter.

Wenn ich als Fotograf auf einer Hochzeit im Hintergrund herumturne und Fotos schiesse, dann haben die Leute mich am Ende des Tages gesehen, gemerkt wie ich Arbeit leiste, vielleicht ein paar Worte mit mir gewechselt und verbinden so mit dem Endprodukt auch ein Gesicht. Das gleiche gilt für den Friseur-Besuch und auch für den netten Abend im Restaurant. Der soziale Zwang und das eigene Gewissen drängt einen hier dazu die Arbeit angemessen zu vergüten.

Bei einer Maschine die automatisch und ungefragt ein Foto von einem schiesst fällt diese, soziale, Komponente völlig weg und Kunde und Anbieter sind entfremde. Die recht anonyme Vergnügungspark-Atmosphäre tut dabei ihr übriges. Und da der Zwang angemessen zu zahlen wegfällt nutzen vermutlich viel mehr Leute diese Chance aus.

Mit der letzten Kombination, „Pay What You Want” plus Spende an wohltätige Zwecke, stellt man genau diesen Zwang wieder her. Denn auch wenn die Situation als solche sich nicht verändert hat hat man nun den Zugzwang einer wohltätigen Organisation etwas zukommen zu lassen die man vermutlich eher nicht um das Geld bringen möchte. Sprich es kaufen nur jene Leute ein Foto die in „ausreichender” Höhe zahlen wollen, während sich die Leute die sonst nichts/wenig gegeben hätten davon abschrecken lassen und einfach kein Foto nehmen. Und genau so fällt dann auch das Ergebnis aus: Nicht nur der Umsatz in diesem, kombinierten Modell am größten sondern auch der Gewinn pro Fahrgast.

Ein potentielles Problem für den Vergnügungspark-Betreiber könnte es dann noch sein, dass die Leute zwar mehr Fotos kaufen, dann aber an anderer Stelle beim Kauf von Merchandising sparen. Auch das wurde im Rahmen des Feldversuchs mit untersucht. Und es konnte kein Unterschied bei den restlichen Einnahmen festgestellt werden. Mit den Gewinnzuwächsen, die alleine durch das Umstellen des Preismodells bei den Fotos erreicht werden, könnte dieser Vergnügungspark nach Berechnung der Forscher jedes Jahr 600.000 US Dollar mehr Gewinn erzielen.

Wohltätigkeit kann sich also auch neben dem wohligen Gefühl etwas gutes zu tun lohnen. Und ich bin gespannt ob sich dieses Modell auch auf andere Branchen ausweiten lässt und wird.

Quelle: Shared Social Responsibility: A Field Experiment in Pay-What-You-Want Pricing and Charitable Giving – Ayelet Gneezy, Uri Gneezy, Leif D. Nelson, Amber Brown

Schnorrer?

Wie kann bei dem „Pay What You Want”-Modell verhindert werden, dass Schnorrer kostenlos durchs Leben gehen? Insbesondere wenn das Modell nicht kurzfristig als Versuch gestartet wird, sondern sich langfristig in der Breite etabliert, werden Schnorrer alle Hemmungen fallen lassen. Auch das Sterben der Anbieter wird das nicht vehrindern, da jeder Schnorrer darauf hofft, dass die anderen schon rechtzeitig mit großzügigen Spenden den Rettungsschirm aufspannen.

Eine Möglichkeit dem entgegen zu gehen wäre, es öffentlich zu machen, was eine bestimmte Person gezahlt hat. Aber das wirft natürlich Probleme mit dem Datenschutz auf.

Ich bin mir da gar nicht so sicher ob Leute die nichts/zu wenig bezahlen einen so großen Prozentsatz ausmachen werden bzw. schon machen.

Sicherlich werden wir wohl nie in einer Welt leben in der jeder immer “ideal” handelt. Aber damit das Modell funktioniert muss das auch nicht sein, bis zu einem gewissen Punkt funktioniert es auch mit den “Schnorrern” noch problemlos.

Das Öffentlichmachen der Leute die nicht zahlen halte ich da auch nicht für einen gangbaren Weg. Solche Repressalien würden selbst innerhalb des Modells ja sowieso nur wieder dazu führen, dass es de-facto standardisierte Preise gibt weil jeder genötigt wird das Gleiche zu bezahlen.

Ich glaube, dass das Modell eben nur da gut funktioniert wo es eine Bindung zwischen Verkäufer und Käufer bzw. Käufer und Produkt gibt.

Leute bezahlen Unsummen für Musik oder PC-Spiele in der “Special Collectors Sonderedition”, nicht weil sie die Leute direkt kennen oder eine Verbindung haben sondern weil sie sich emotional daran gebunden fühlen. Genauso bezahlen sie ein vielfaches für angeblich gesündere Bioprodukte weil es das «fuzzy warm feeling» inside produziert.

In Bezug auf die Bemerkung über das Sein ein Hochzeitsfotograf, würde ich einen Kommentar, dass eine solche emotionale und speziell für die Braut und Bräutigam Veranstaltung sollte auch mit einer einzigartigen und exklusiven Detail abgedichtet werden, wie pueder eine Personengesellschaft des ursprünglichen Hochzeit. Ringe, die sonst niemand in der Welt haben, da ihre Originalität und Einzigartigkeit sind garantiert.